-

41 voltage surge protector

устройство защиты от импульсных перенапряжений

УЗИП

Устройство, которое предназначено для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсных токов. Это устройство содержит по крайней мере один нелинейный элемент.

[ ГОСТ Р 51992-2011( МЭК 61643-1: 2005)]

устройство защиты от импульсных разрядов напряжения

Устройство, используемое для ослабления действия импульсных разрядов перенапряжений и сверхтоков ограниченной длительности. Оно может состоять из одного элемента или иметь более сложную конструкцию. Наиболее распространенный тип SPD - газонаполненные разрядники.

(МСЭ-Т K.44, МСЭ-Т K.46, МСЭ-Т K.57,, МСЭ-Т K.65, МСЭ-Т K.66)

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]См. также:

- импульсное перенапряжение

-

ГОСТ Р 51992-2011( МЭК 61643-1: 2005)

Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные.

Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах.

Технические требования и методы испытаний

КЛАССИФИКАЦИЯ (по ГОСТ Р 51992-2011( МЭК 61643-1: 2005))

-

По числу вводов:

-

По способу выполнения защиты от перенапряжения:

-

По испытаниям УЗИП

-

По местоположению:

- внутренней установки

-

наружной установки.

Примечание - Для УЗИП, изготовленных и классифицируемых исключительно для наружной установки и монтируемых недоступными, вообще не требуется соответствия требованиям относительно защиты от воздействующих факторов внешней среды

-

По доступности:

- доступное

-

недоступное

Примечание - Недоступное означает невозможность доступа без помощи специального инструмента к частям, находящимся под напряжением

-

По способу установки

-

По местоположению разъединителя УЗИП:

- внутренней установки

- наружной установки

- комбинированной (одна часть внутренней установки, другая - наружной установки)

-

По защитным функциям:

- с тепловой защитой

- с защитой от токов утечки

- с защитой от сверхтока.

-

По защите от сверхтока:

- По степени защиты, обеспечиваемой оболочками согласно кодам IP

-

По диапазону температур

-

По системе питания

- переменного тока частотой от 48 до 62 Гц

- постоянного тока

- переменного и постоянного тока;

ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ТИПЫ И КЛАССЫ УЗИП ?

Согласно классификации ГОСТ, МЭК а также немецкого стандарта DIN, Устройства Защиты от Импульсных Перенапряжений УЗИП делятся на разные категории по методу испытаний и месту установки.

Класс 1 испытаний соответствует Типу 1 и Классу Требований B

Класс 2 испытаний соответствует Типу 2 и Классу Требований C

Класс 3 испытаний соответствует Типу 3 и Классу Требований D

ВОПРОС: ЧЕМ УЗИП ТИП 1 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УЗИП ТИП 2?

УЗИП тип 1 устанавливаются на вводе в здание при воздушном вводе питания или при наличии системы внешней молниезащиты. УЗИП в схеме включения предназначен для отвода части прямого тока молнии. В соответствии с ГОСТ Р 51992-2002, УЗИП 1-го класса испытаний ( тип 1) испытываются импульсом тока с формой волны 10/350 мкс.

УЗИП тип 2 служат для защиты от наведённых импульсов тока и устанавливаются либо после УЗИП тип 1, либо на вводе в здание при отсутствии вероятности попадания части тока молнии. УЗИП 2 класса испытаний (тип 2) испытываются импульсом тока с формой 8/20 мкс.

ВОПРОС: ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ УЗИП ТИПА 3 ?

Устройства для Защиты от Импульсных Перенапряжений Типа 3 предназначены для "тонкой" защиты наиболее ответственного и чувствительного электрооборудования, например медицинской аппаратуры, систем хранения данных и пр. УЗИП Типа 3 необходимо устанавливать не далее 5 метров по кабелю от защищаемого оборудования. Модификации УЗИП Типа 3 могут быть выполнены в виде адаптера сетевой розетки или смонтированы непосредственно в корпусе или на шасси защищаемого прибора. Для бытового применения доступна версия MSB06 скрытого монтажа, за обычной сетевой розеткой.ВОПРОС: ЗАЧЕМ НУЖЕН СОГЛАСУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ?

Для правильного распределения мощности импульса между ступенями защиты ставят линию задержки в виде дросселя индуктивностью 15 мкГн или отрезок кабеля длиной не менее 15 м, имеющего аналогичную индуктивность. В этом случае сначала сработает УЗИП 1-го класса и возьмёт на себя основную энергию импульса, а затем устройство 2-го класса ограничит напряжение до безопасного уровня.ВОПРОС: ЗАЧЕМ СТАВИТЬ УЗИП, ЕСЛИ НА ВВОДЕ УЖЕ СТОИТ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ И УЗО?

Вводной автомат (например на 25, 40, 63 А) защищает систему электроснабжения от перегрузки и коротких замыканий со стороны потребителя. Устройство защитного отключения УЗО (например, с током отсечки 30 или 100 мА) защищает человека от случайного поражения электрическим током.

Но ни одно из этих устройств не может защитить электрическую сеть и оборудование от микросекундных импульсов большой мощности. Такую защиту обеспечивает только Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений УЗИП со временем срабатывания в наносекундном диапазоне.ВОПРОС: КАКОЕ УСТРОЙСТВО ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТ ОТ ГРОЗЫ: УЗИП ИЛИ ОПН ?

УЗИП - это официальное (ГОСТ) наименование всего класса устройств для защиты от последствий токов молний и импульсных перенапряжений в сетях до 1000 В. В литературе, в публикациях в интернете до сих пор встречаются названия - ОПН (Ограничитель перенапряжения), Разрядник, Молниеразрядник, Грозоразрядник - которые применительно к сетям до 1000 Вольт означают по сути одно устройство - это УЗИП. Для организации эффективной молниезащиты необходимо обращать внимание не на название устройства, а на его характеристики.ВОПРОС: КАК СРАВНИТЬ УЗИП РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Все УЗИП, продаваемые на территории России, должны производиться и испытываться в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002( аналог международного стандарта МЭК 61643-1-98). ГОСТ Р 51992-2002 предусматривает наличие у каждого устройства ряда характеристик, которые производитель обязан указать в паспорте и на самом изделии.

Класс испытаний (Тип) 1, 2 или 3

Импульсный ток Iimp (10/350 мкс) для УЗИП 1 класса

Номинальный импульсный ток In (8/20 мкс)

Максимальный импульсный ток Imax (8/20 мкс)

Уровень напряжения защиты Up, измеренный при In

По этим характеристикам и происходит сравнение. Замечание: некоторые производители указывают значения импульсных токов на фазу (модуль), а другие - на устройство в целом. Для сравнения их надо приводить к одному виду.[ http://www.artterm-m.ru/index.php/zashitaseteji1/faquzip]

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХЗОРИЧЕВ А.Л.,

заместитель директора

ЗАО «Хакель Рос»

В предыдущих номерах журнала были изложены теоретические основы применения устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в низковольтных электрических сетях. При этом отмечалась необходимость отдельного более детального рассмотрения некоторых особенностей эксплуатации УЗИП, а также типовых аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при этом.

1. Диагностика устройств защиты от перенапряженияКонструкция и параметры устройств защиты от импульсных перенапряжения постоянно совершенствуются, повышается их надежность, снижаются требования по техническому обслуживанию и контролю. Но, не смотря на это, нельзя оставлять без внимания вероятность их повреждения, особенно при интенсивных грозах, когда может произойти несколько ударов молнии непосредственно в защищаемый объект или вблизи от него во время одной грозы. Устройства защиты, применяемые в низковольтных электрических сетях и в сетях передачи информации подвержены так называемому старению (деградации), т.е. постепенной потере своих способностей ограничивать импульсные перенапряжения. Интенсивнее всего процесс старения протекает при повторяющихся грозовых ударах в течении короткого промежутка времени в несколько секунд или минут, когда амплитуды импульсных токов достигают предельных максимальных параметров I max (8/20 мкс) или I imp (10/350 мкс) для конкретных типов защитных устройств.Повреждение УЗИП происходит следующим образом. Разрядные токи, протекающие при срабатывании защитных устройств, нагревают корпуса их нелинейных элементов до такой температуры, что при повторных ударах с той же интенсивностью (в не успевшее остыть устройство) происходит:

− у варисторов - нарушение структуры кристалла (тепловой пробой) или его полное разрушение;

− у металлокерамических газонаполненных разрядников (грозозащитных разрядников) - изменение свойств в результате утечки газов и последующее разрушение керамического корпуса;− у разрядников на основе открытых искровых промежутков -за счет взрывного выброса ионизированных газов во внутреннее пространство распределительного щита могут возникать повреждения изоляции кабелей, клеммных колодок и других элементов электрического шкафа или его внутренней поверхности. На практике известны даже случаи значительной деформации металлических шкафов, сравнимые только с последствиями взрыва ручной гранаты. Важной особенностью при эксплуатации разрядников этого типа в распределительных щитах является также необходимость повышения мер противопожарной безопасности.

По указанным выше причинам все изготовители устройств защиты от перенапряжения рекомендуют осуществлять их регулярный контроль, особенно после каждой сильной грозы. Проверку необходимо осуществлять с помощью специальных тестеров, которые обычно можно заказать у фирм, занимающихся техникой защиты от перенапряжений. Контроль, осуществляемый другими способами, например, визуально или с помощью универсальных измерительных приборов, в этом случае является неэффективным по следующим причинам:

− Варисторное защитное устройство может быть повреждёно, хотя сигнализация о выходе варистора из строя не сработала. Варистор может обладать искажённой вольтамперной характеристикой (более высокая утечка) в области токов до 1 мA (область рабочих токов при рабочем напряжении сети; настоящую область не возможно проверить с помощью обычно применяемых приборов). Проверка осуществляется минимально в 2-х точках характеристики, напр. при 10 и 1000 мкА, с помощью специального источника тока с высоким подъёмом напряжения (1 до 1,5 кВ).

− Металлокерамический газонаполненный (грозовой) разрядник - с помощью визуального контроля можно заметить только поврежденный от взрыва внешний декоративный корпус устройства (или его выводы). Что бы выяснить состояние самого разрядника необходимо разобрать внешний корпус, но даже при таком контроле практически нельзя обнаружить утечку его газового заряда. Контроль напряжения зажигания грозового разрядника с помощью обыкновенных измерительных приборов выполнить очень трудно, он осуществляется при помощи специализированных тестеров.

− Разрядник с открытым искровым промежутком - проверку исправной работы можно осуществить только после его демонтажа и измерения с помощью генератора грозового тока с характеристикой 10/350 мкс по заказу у изготовителя устройств для защиты от импульсных перенапряжений.

2. Защита от токов утечки и короткого замыкания в устройствах защиты от импульсных перенапряжений

Основным принципом работы устройства защиты от импульсных перенапряжений является выравнивание потенциалов между двумя проводниками, одним из которых является фазный (L) проводник, а другим нулевой рабочий (N) или (РЕN) проводник, т.е. устройство включается параллельно нагрузке. При этом, в случае выхода из строя УЗИП (пробой изоляции, пробой или разрушение нелинейного элемента) или невозможности гашения сопровождающего тока (в случае применения искровых разрядников или разрядников скользящего разряда) возможно возникновение режима короткого замыкания между данными проводниками, что может привести к повреждению электроустановки и даже возникновению пожара. Стандартами МЭК предусматривается два обязательных способа защиты электроустановок потребителя 220/380 В от подобного рода ситуаций.

2.1. Устройство теплового отключения в варисторных устройствах защиты от импульсных перенапряжений

Имеющееся в варисторных ограничителях перенапряжений устройство отключения при перегреве (тепловая защита), как правило, срабатывает в результате процесса старения варистора. Суть явления заключается в том, что при длительной эксплуатации, а также в результате воздействий импульсов тока большой амплитуды происходит постепенное разрушение p-n переходов в структуре варистора, что приводит к снижению значения такого важного параметра, как наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение защитного устройства (максимальное рабочее напряжение) Uc. Этот параметр определяется для действующего напряжения электрической сети и указывается производителями защитных устройств в паспортных данных и, как правило, непосредственно на корпусе защитного устройства. Для примера: если на корпусе защитного устройства указано значение Uc = 275 В, это обозначает, что устройство будет нормально функционировать в электропитающей сети номиналом 220 В при увеличении действующего напряжения на его клеммах до 275 В включительно (значение взято с достаточным запасом при условии выполнения электроснабжающей организацией требований ГОСТ 13109 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»).

В результате «старения» варистора значение Uc снижается и в определенный момент времени может оказаться меньше чем действующее напряжение в сети. Это приведет к возрастанию токов утечки через варистор и быстрому повышению его температуры, что может вызвать деформацию корпуса устройства, проплавление фазными клеммами пластмассы и, в конечном итоге, короткое замыкание на DIN-рейку и даже пожар.

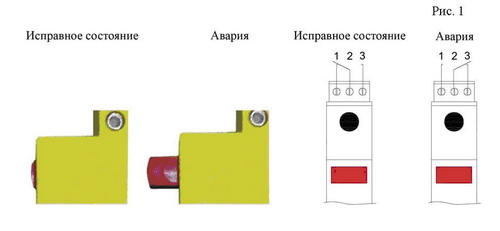

В связи с этим, для применения в электроустановках рекомендуются только те варисторные ограничители перенапряжения, которые имеют в своем составе устройство теплового отключения (терморазмыкатель). Конструкция данного устройства, как правило, очень проста и состоит из подпружиненного контакта, припаянного легкоплавким припоем к одному из выводов варистора, и связанной с ним системы местной сигнализации. В некоторых устройствах дополнительно применяются «сухие» контакты для подключения дистанционной сигнализации о выходе ограничителя перенапряжений из строя, позволяющие с помощью физической линии передавать информацию об этом на пульт диспетчера или на вход какой-либо системы обработки и передачи телеметрических данных. (См. рис. 1).

2.2. Применение быстродействующих предохранителей для защиты от токов короткого замыкания

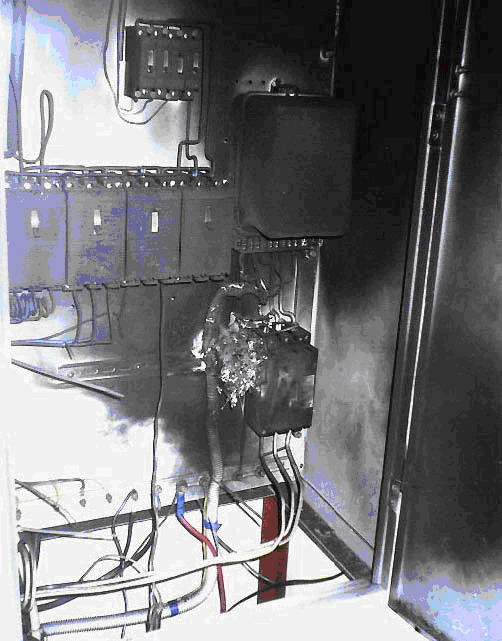

Несколько другая ситуация возникает в случае установившегося длительного превышения действующего напряжения в сети над наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением защитного устройства (Uc), определенным ТУ для данного УЗИП. Примером такой ситуации может быть повышение напряжения по вине поставщика электроэнергии или обрыв (отгорание) нулевого проводника при вводе в электроустановку (в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора). Как известно, в последнем случае к нагрузке может оказаться приложенным межфазное напряжение 380 В. При этом устройство защиты от импульсных перенапряжений сработает, и через него начнет протекать ток. Величина этого тока будет стремиться к величине тока короткого замыкания (рассчитывается по общеизвестным методикам для каждой точки электроустановки) и может достигать нескольких сотен ампер. Практика показывает, что устройство тепловой защиты не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за инерционности конструкции. Варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу (по продуктам разрушения и горения варистора). Как же как и в предыдущем случае, возникает вероятность замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса и возможность повреждения изоляции проводников в цепях включения защитных устройств. Сказанное выше относится не только к варисторным ограничителям, но и к УЗИП на базе разрядников, которые не имеют в своем составе устройства теплового отключения. На фотографии (рис. 2) показаны последствия подобной ситуации, в результате которой произошел пожар в распределительном щите.

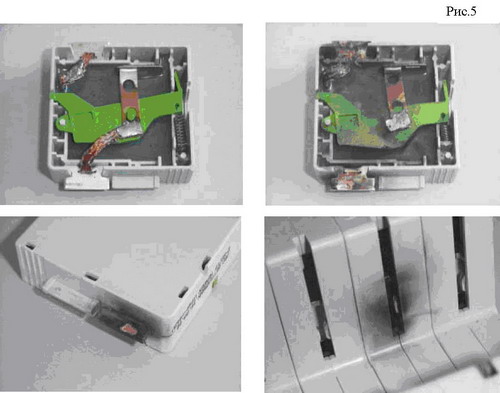

Рис.2 Выход из строя варисторного УЗИП привел к пожару в ГРЩ.

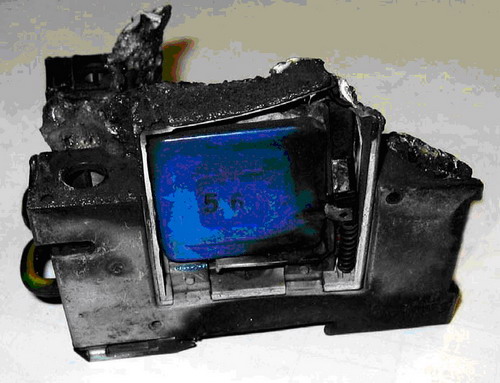

На рисунке 3 показано варисторное УЗИП, которое в результате аварийной ситуации стало источником пожара в щите.

Рис.3

Для того чтобы предотвратить подобные последствия рекомендуется устанавливать последовательно с устройствами защиты от импульсных перенапряжений предохранители с характеристиками срабатывания gG или gL (классификация согласно требованиям стандартов ГОСТ Р 50339. 0-92 ( МЭК 60269-1-86) или VDE 0636 (Германия) соответственно).

Практически все производители устройств защиты от импульсных перенапряжений в своих каталогах приводят требования по номинальному значению и типу характеристики срабатывания предохранителей дополнительной защиты от токов короткого замыкания. Как уже указывалось выше, для этих целей используются предохранители типа gG или gL, предназначенные для защиты проводок и распределительных устройств от перегрузок и коротких замыканий. Они обладают значительно меньшим (на 1-2 порядка) временем срабатывания по сравнению с автоматическими выключателями тех же номиналов. При этом предохранители имеют более высокую стойкость к импульсным токам значительных величин. Практический опыт и данные экспериментальных испытаний показывают, что автоматические выключатели очень часто повреждаются при воздействии импульсных перенапряжений. Известны случаи подгорания контактов или приваривания их друг к другу. И в том и в другом случае автоматический выключатель не сможет в дальнейшем выполнять свои функции.

Возможны различные варианты применения предохранителей и, соответственно, существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать еще на этапе проектирования схемы электроснабжения или при изготовлении щитовой продукции. Одна из таких особенностей заключается в том, что в случае, если в качестве защиты от токов короткого замыкания будет использоваться только общая защита (вводные предохранители), то при коротком замыкании в любом УЗИП (первой, второй или третьей ступени) всегда будет обесточиваться вся электроустановка в целом или какая-то ее часть. Применение предохранителей, включенных последовательно с каждым защитным устройством, исключает такую ситуацию. Но при этом встает вопрос подбора предохранителей с точки зрения селективности (очередности) их срабатывания. Решение этого вопроса осуществляется путем применения предохранителей тех типов и номиналов, которые рекомендованы производителем конкретных моделей устройств защиты от перенапряжений.

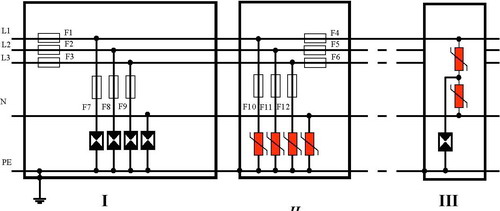

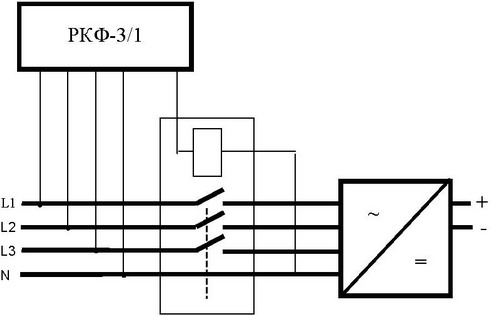

Пример установки предохранителей F7-F12 приведен на рисунке 4.

Рис.4 Установка защитных устройств в TN-S сеть 220/380 В

ПРИМЕР: При использовании в схеме, приведенной на рисунке 4, разрядников HS55 в первой ступени защиты и варисторных УЗИП PIII280 во второй ступени применение предохранителей F5-F7 и F8-F10 будет обусловлено выбором номинального значения предохранителей F1-F3:

· При значении F1-F3 более 315 А gG, значения F7-F9 и F10-F12 выбираются 315 А gG и 160 А gG соответственно;

· При значении F1-F3 менее 315 А gG, но более 160 А gG, предохранители F7-F9 можно не устанавливать, F10-F12 выбираются - 160 А gG;

· При значении F1-F3 менее 160 А gG, предохранители F7-F12 можно не устанавливать.

Иногда может потребоваться, чтобы в случае возникновения короткого замыкания в защитных устройствах не срабатывал общий предохранитель на вводе электропитающей установки. Для этого необходимо устанавливать в цепи каждого УЗИП предохранители с учетом коэффициента (1,6). Т.е. если предохранитель на входе электроустановки имеет номинальное значение 160 А gG, то предохранитель включенный последовательно с УЗИП должен иметь номинал 100 А gG.

Применение для данных целей автоматических выключателей осложняется причинами, перечисленными выше, а также не соответствием их времятоковых характеристик характеристикам предохранителей.

3. Часто встречающиеся недостатки в конструктивном исполнении устройств защиты от импульсных перенапряжений

Многими фирмами-производителями предлагаются защитные устройства классов I и II, состоящие из базы, предназначенной для установки на DIN-рейку, и сменного модуля с нелинейным элементом (разрядником или варистором) с ножевыми вставными контактами. Такое конструктивное исполнение кажется на вид более выгодным и удобным для заказчика, чем монолитный корпус, в виду возможности более простого осуществления измерения сопротивления изоляции электропроводки (при измерениях повышенными напряжениями этот модуль можно просто изъять). Однако способность сконструированных таким способом контактов пропускать импульсные токи не превышает предел Imax = 25 kA для волны (8/20 мкс) и Iimp = 20 kA для волны (10/350 мкс).

Несмотря на это, некоторые изготовители показывают в рекламных каталогах для таких защитных устройств максимальные разрядные способности величинами до Imax = 100 kA (8/20 мкс) или Iimp = 25 kA (10/350 мкс). К сожалению, это не подтверждается практическими данными. Уже при первом ударе испытательного импульса тока с такой амплитудой произойдут пережоги и разрушение не только ножевых контактов сменного модуля, но также и повреждение контактов клемм в базе. Разрушительное воздействие испытательного импульса тока Imax = 50 kA (8/20 мкс) на механическую часть такой системы и ножевой контакт показано на следующих фотографиях (рис. 5). Очевидно, что после такого воздействия сложным становится, собственно, сам вопрос извлечения вставки из базы, так как их контакты могут привариться друг к другу. Даже если вставку удастся отсоединить от базы, последнюю будет нельзя использовать далее из-за подгоревших контактов, которые приведут к резкому возрастанию переходного сопротивления и, соответственно, уровня защиты данного УЗИП.

Для того чтобы избежать подобных последствий, защитные устройства модульной конструкции необходимо применять только тогда, когда существует гарантия, что ожидаемые импульсные воздействия не превысят указанных выше значений. Это может быть выполнено в случае правильного выбора типов и классов УЗИП для конкретной электроустановки и согласования их параметров между ступенями защиты.

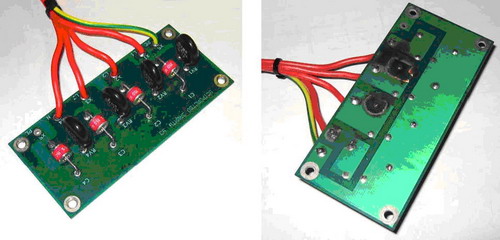

4. Использование УЗИП для защиты вторичных источников питания

Одним из наиболее часто используемых вторичных источников питания является выпрямитель. Следует отметить, что практика установки элементов защиты от перенапряжений (разрядников, варисторов и т.п.) на платах или внутри блоков выпрямителя, является не правильной с нашей точки зрения. Существующий опыт показывает, что эти варисторы как правило рассчитаны на токи 7 – 10 кА (форма импульса 8/20 мкС) и по своим параметрам соответствуют третьему классу защиты согласно ГОСТ Р 51992-2002( МЭК 61643-1-98). Как правило, эксплуатирующие организации считают данный тип защиты достаточным и никаких дополнительных мер для повышения надежности работы оборудования не принимают. Однако, при отсутствии дополнительных внешних устройств защиты от импульсных перенапряжений более высокого класса, а так же при возникновении длительных превышений рабочего напряжения питающей сети в данной ситуации возможно возникновение двух типовых аварийных ситуаций:

a) Токи значительных величин, возникающие при срабатывании установленных внутри модуля варисторов, будут протекать по печатным проводникам плат или проводам внутри блоков выпрямителя по кратчайшему пути к заземляющей клемме стойки. Это может вызвать выгорание печатных проводников на платах и возникновению на параллельных незащищенных цепях наводок, которые в свою очередь приведут к выходу из строя электронных элементов блока выпрямителя. При превышении максимальных импульсных токов, определенных для данного варистора изготовителем, возможно, его возгорание и даже разрушение, что может привести к пожару и механическому повреждению самого выпрямителя (более подробно описано в п.п. 2.1).

b) Несколько другая ситуация возникает в случае длительного установившегося превышения действующего напряжения в сети над максимальным допустимым рабочим напряжением Uc, определенным ТУ для данного варистора (как правило используются варисторы с Uc = 275 В). Подробно данная ситуация была описана выше (см п.п. 2.2). В результате описанного воздействия появляется вероятность возгорания печатных плат и внутренней проводки, а так же возникновения механических повреждений (при взрыве варистора), что подтверждается статистикой организаций, осуществляющих ремонт выпрямителей.

Пример таких повреждений показан на рисунке 6.

Рис.6

С точки зрения решения проблем описанных в пункте (а), наиболее правильным является вариант установки защитных устройств, при котором они размещаются в отдельном защитном щитке или в штатных силовых и распределительных щитах электроустановки объекта. Применение внешних дополнительных устройств защиты позволяет защитить выпрямитель от импульсных перенапряжений величиной в сотни киловольт и соответственно снизить до допустимого (7 – 10 кА) значения величины импульсных токов, которые будут протекать через варисторы, встроенные в выпрямитель, или практически полностью исключить их.

Для защиты оборудования от длительного установившегося превышения действующего напряжения в сети (пункт b) можно использовать устройства контроля напряжения фазы или подобные им (см. рис. 7).

Рис. 7 Подключение устройства контроля фаз РКФ-3/1

[ http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/osobennosti_ekspluatacii_uzip/index_76.html]

Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > voltage surge protector

42 force

1. n1) сила, мощь2) действенность; действие, воздействие (соглашения, закона и т.п.)3) применение силы, насилие, принуждение4) pl войска, вооруженные силы; вооружения5) группа6) сила (производительная, политическая и т.п.); фактор7) численность8) (the Force) полиция (особ. Великобритании)•to be in force — иметь (юридическую) силу; оставаться в силе

to beef up one's military forces — укреплять свои вооруженные силы

to build up military forces — наращивать военную мощь; сосредоточивать войска

to clear rebel forces from somewhere — очищать какой-л. район от войск мятежников

to continue in force — оставаться в силе; действовать (о законе и т.п.)

to disband / to dismantle forces — демобилизовывать / распускать войска

to encourage all progressive forces (to) — поощрять / поддерживать все прогрессивные силы

to enter a city in force — брать город приступом; вводить в город крупные воинские формирования

to have no force — быть недействительным; не иметь силы

to improve one's defense forces — совершенствовать свои силы самообороны

to join forces — объединяться; объединять силы

to join forces with smb — объединять силы с кем-л.

to maintain the balance of forces — поддерживать равновесие / соотношение сил

to modernize one's forces — модернизировать свои вооруженные силы

to put in force — осуществлять, проводить в жизнь; вводить в действие

to put the armed forces on full alert — приводить вооруженные силы в состояние полной боевой готовности

to reduce conventional forces in / throughout Europe — сокращать количество войск и обычных вооружений в Европе

to remain in force — оставаться в силе, действовать (о законе и т.п.)

to reshape one's armed forces — реорганизовывать свои вооруженные силы

to resort to force — прибегать к силе / насилию

to rule a country by sheer force — управлять страной, опираясь исключительно на силу

to seek negotiated reductions in conventional forces — добиваться сокращения обычных вооружений путем переговоров

to suppress smth by brute force — подавлять что-л. грубой силой

to take recourse to force — прибегать к силе / насилию

to use force against smb — использовать силу против кого-л.

- accelerated development of productive forcesto withdraw forces from... — выводить войска из...

- active forces

- activities of forces

- actual force

- advance force

- aggressive forces

- aggressor forces

- air forces

- alignment of forces

- alliance of the forces

- allied forces

- allocation of forces

- anti-aircraft forces

- anti-colonialist forces

- anti-fascist forces

- anti-government forces

- anti-kidnap force

- anti-monopoly forces

- anti-national forces

- anti-popular forces

- anti-war forces

- armed forces of a country

- armed forces

- assault force

- Atlantic Nuclear Force - binding force

- bomber forces

- border forces

- border-security forces

- brutal force

- build-up forces

- build-up of forces

- by force

- by sheer force

- carrier striking force

- Central American task force

- character of the armed forces

- coalition forces

- combatant forces

- combined forces

- Commonwealth Military Force

- competing forces

- competition forces

- compulsory force

- conditions of entry into force

- conservative forces

- consistent force

- consolidation of all forces

- contributor to the multinational force

- Conventional Force in Europe

- conventional forces

- correlation of forces

- crack forces

- cross-border force

- crude force

- deep cuts in conventional forces

- defense forces

- democratic forces

- determining force in social development

- deterrent force

- directing force

- display of force

- disquiet in the armed forces

- division of political forces

- dominant force

- economic force

- effective forces

- elemental forces of nature

- enforcement forces - extraction force

- follow-on force

- force is not the answer

- force of a clause

- force of a treaty

- force of an agreement

- force of argument

- force of arms

- force of example

- force of law

- force of occupation

- force of public opinion

- force of weaponry

- force to be reckoned with

- forces in the field

- forces of aggression and war

- forces of flexible response

- forces of internal and external reaction

- forward-based forces

- free play of democratic forces

- full force of the treaty

- general purpose forces

- ground forces

- guiding force

- hired labor force

- IFOR

- in force

- in full force

- independent force

- inequitable relationship of forces

- influential force

- intermediate range forces

- international balance of forces

- international peace-keeping forces

- internationalist forces

- interplay of political forces

- interposing force

- invasion forces

- irregular forces

- joint NATO armed forces

- labor force

- land forces

- landing force

- lawful use of force

- leading force in smth

- leading force

- left-wing forces

- legal force

- liberation forces

- local forces

- logistical forces

- main force

- major force

- mandatory force

- manifestation of force

- material force

- member of a peace-keeping force

- military force

- monetary forces

- motive force

- moving force

- multilateral forces

- mutinous forces

- mutual non-use of military force

- national forces

- national liberation forces

- national political forces

- natural forces

- nature of forces

- naval forces

- noneconomic forces

- non-use of force

- nuclear forces

- nuclear strike force

- obligatory force of international treaties

- observer force

- occupation force

- occupying force

- of legal force

- on entry into force

- operation of market forces

- operational forces

- opposing forces

- organizing force

- pan-Arab force

- paramilitary forces

- patriotic forces

- peace forces

- Peace Implementation Force

- peace-keeping forces

- peace-safeguarding forces

- people's armed forces of liberation

- phased withdrawal of the forces

- police force

- policy of force

- political force

- posture of forces

- potent force

- powerful force

- professionally led force

- progressive forces

- pro-independence forces

- proportions of forces

- punitive forces

- quick-reaction force

- Rapid Deployment Force

- Rapid Reaction Force

- rapid-action force

- RDF

- rebel forces

- recourse to force

- reduction in the armed forces

- regional security forces

- regrouping of forces

- relationship of forces

- reserve force

- reserve of the forces

- resistance forces

- resort to force

- retaliatory forces

- revanchist forces

- revolutionary forces

- rightist forces

- right-wing forces

- rough parity of forces

- ruling forces

- sea forces

- sea-based strategic missile forces

- second-strike force

- security forces

- self-defense forces

- SFOR

- shifts in the alignment of forces - social and political forces

- social forces

- socio-political forces

- special forces

- spontaneous force

- Stabilization Force

- strategic air forces

- strategic forces

- Strategic Rocket Force

- strength of the armed forces

- strike force

- striking force

- suppression by force

- task force

- territorial force

- theater nuclear forces

- third force- TNF- ultra-right forces

- UN buffer force

- UN Emergency Force

- UN observer force

- unification of forces

- unification of the armed force under a single command

- unified forces

- unilateral cuts in smb's forces

- United Nation Protection Force

- United Nations forces

- United Nations peace-keeping forces

- unity of forces

- UNPROFOR

- use of military forces

- use of preemptive force

- vital force

- voluntary military forces

- weakening of forces

- with political forces splintering

- withdrawal of forces

- without resort to force

- work force

- world market forces 2. vзаставлять, принуждать, вынуждать43 дифференциальный манометр

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.

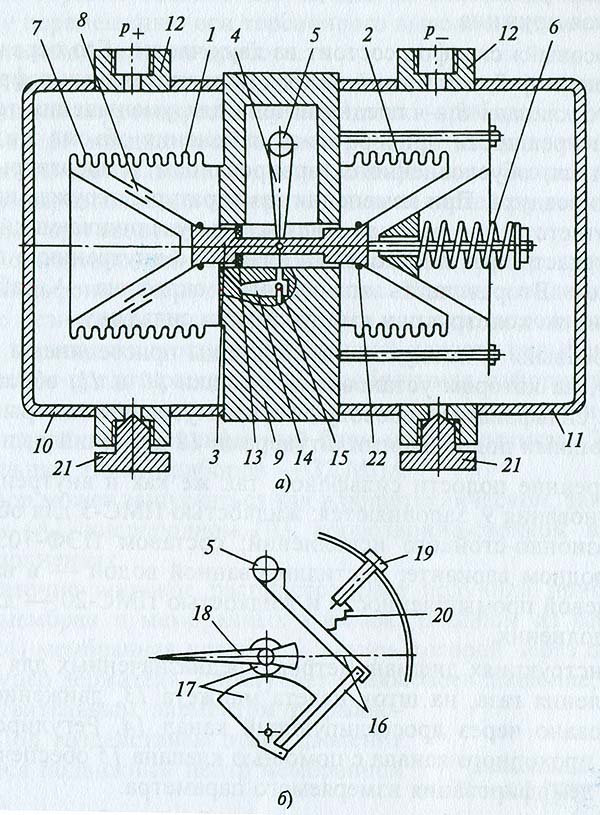

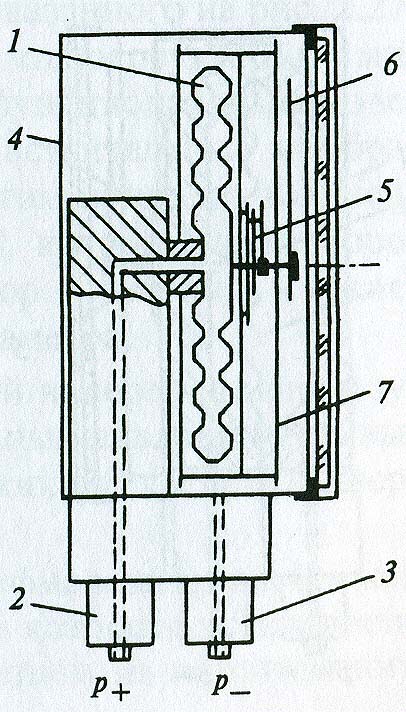

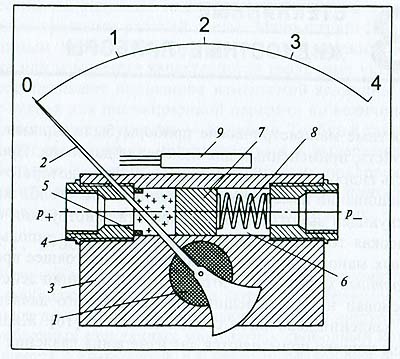

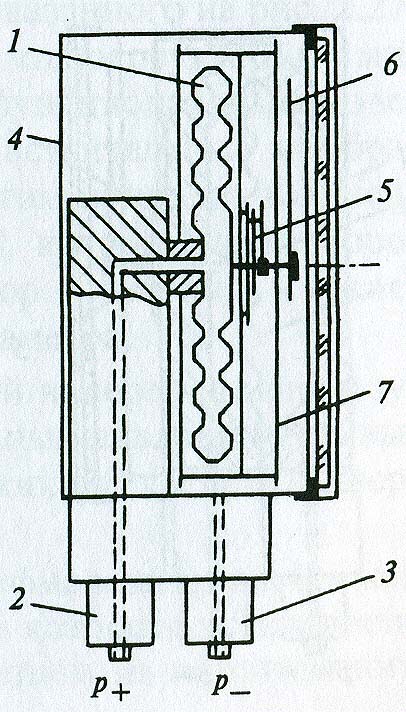

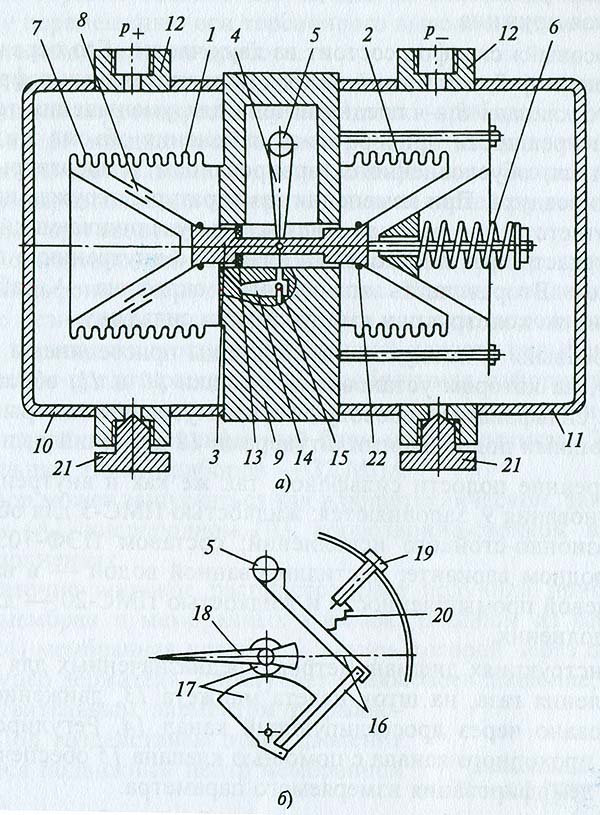

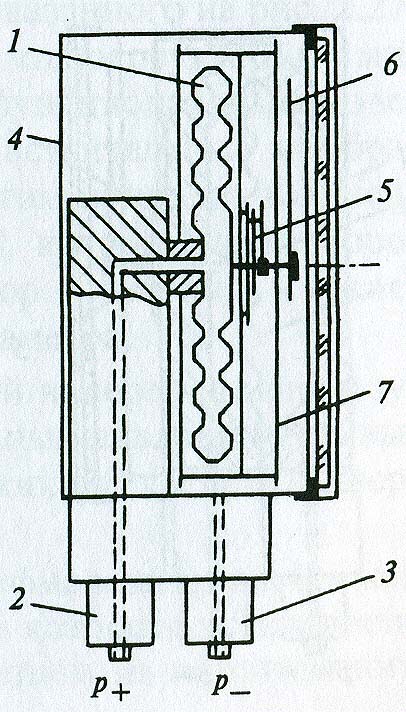

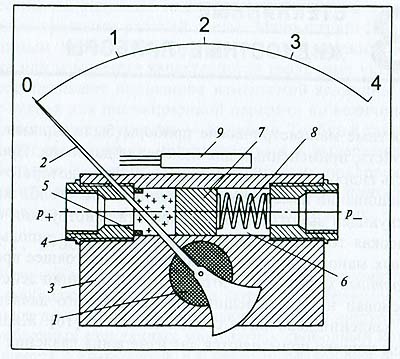

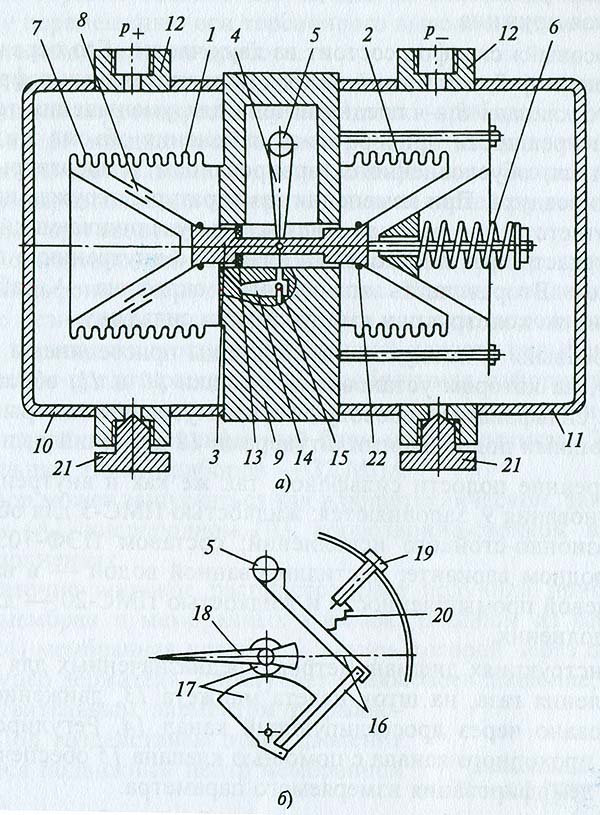

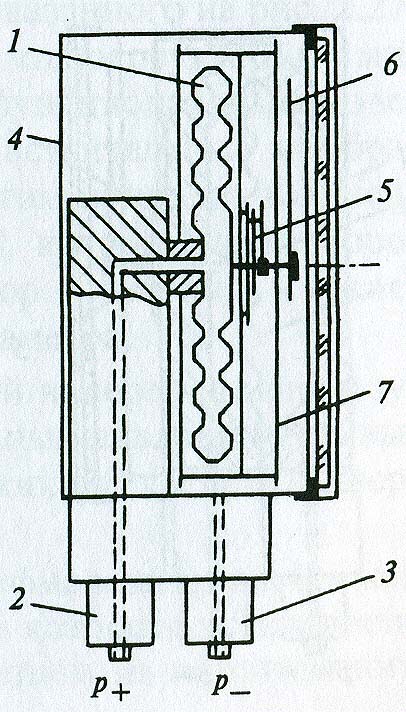

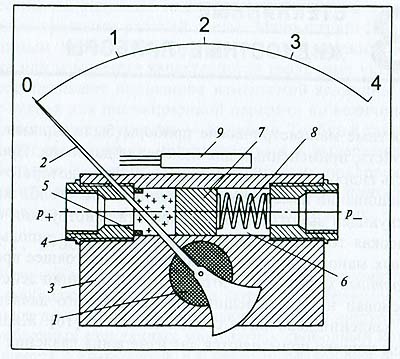

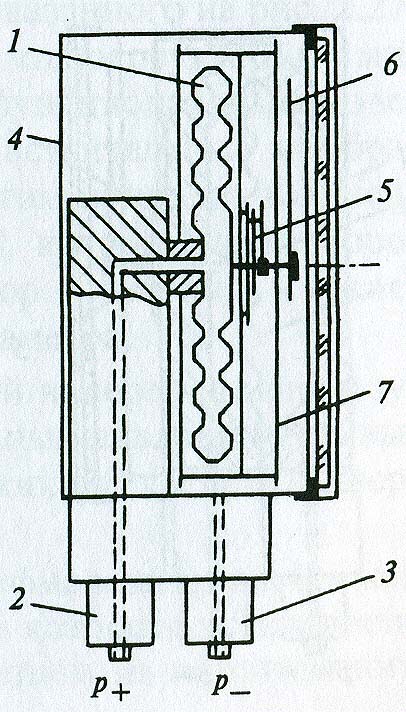

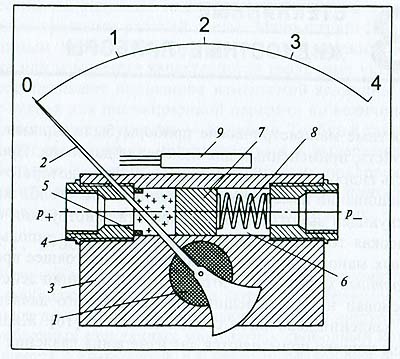

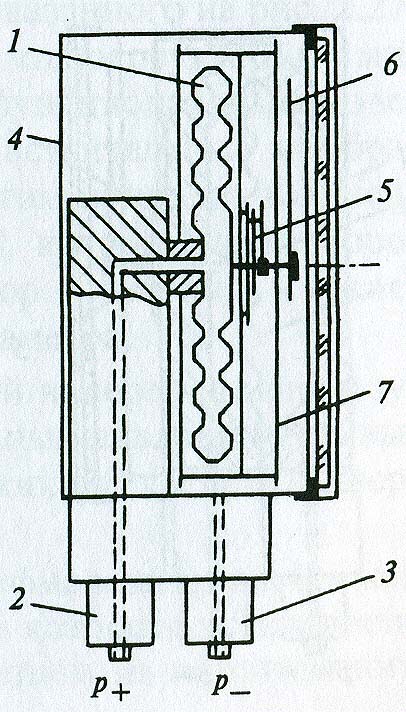

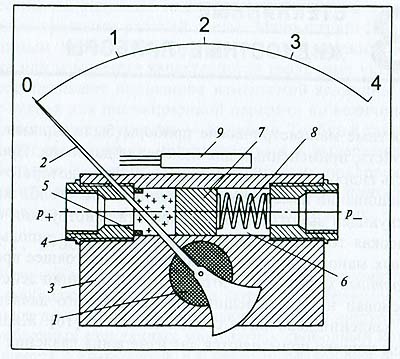

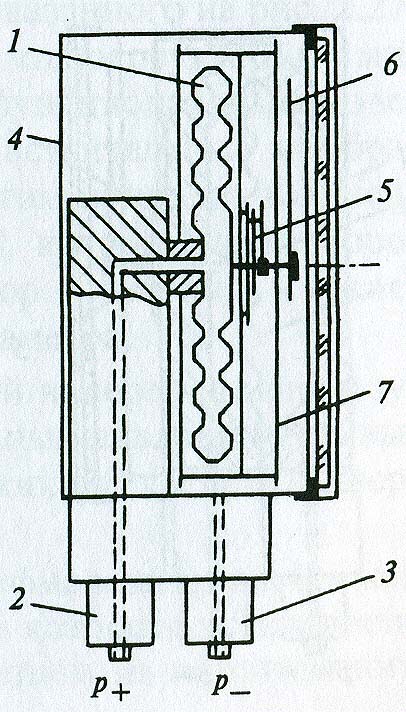

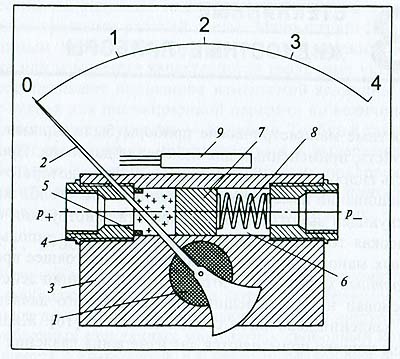

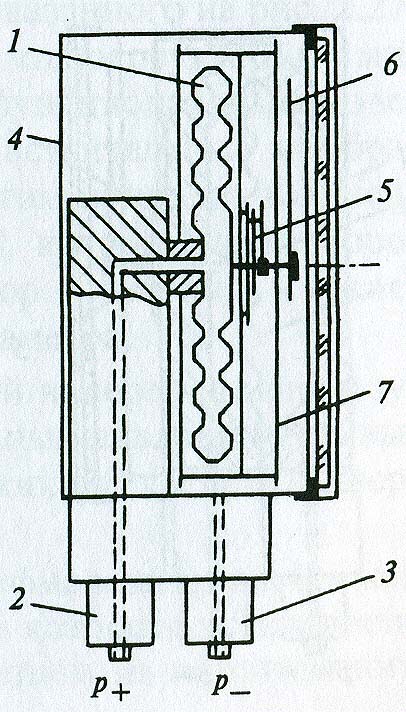

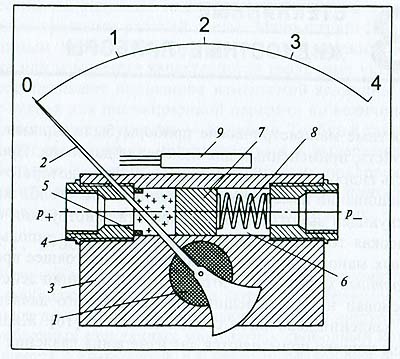

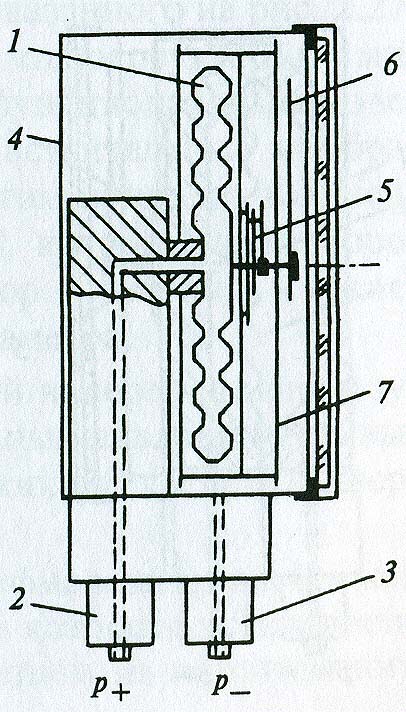

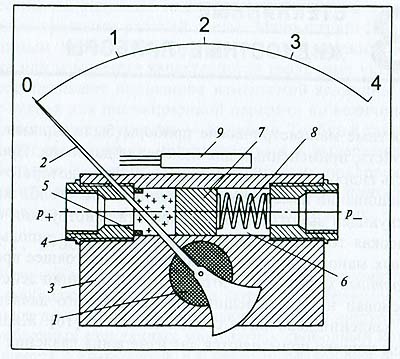

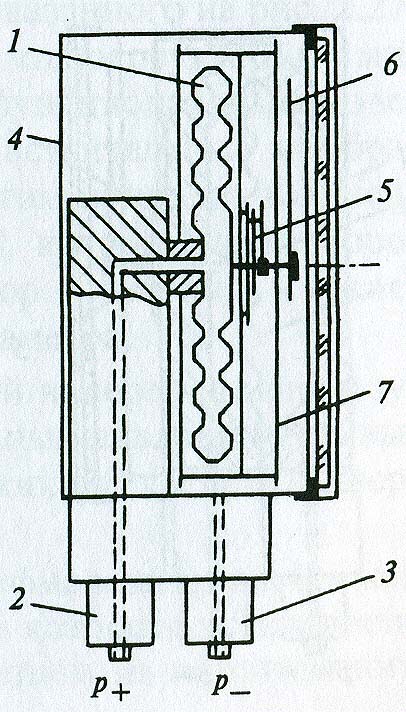

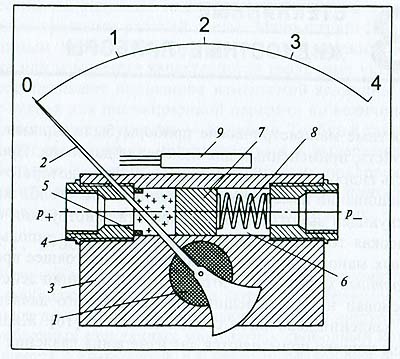

Манометры дифференциальные сильфонные показывающие типа ДСП-160 нашли широкое применение на территории СНГ. Принцип их действия основан на деформации двух автономных сильфонных блоков, находящихся под воздействием «плюсового» и «минусового» давления. Эти деформации преобразовываются в перемещение указательной стрелки прибора. Перемещение стрелки осуществляется до установления равновесия между «плюсовым» сильфоном, с одной стороны, и «минусовым» и цилиндрической пружиной - с другой.

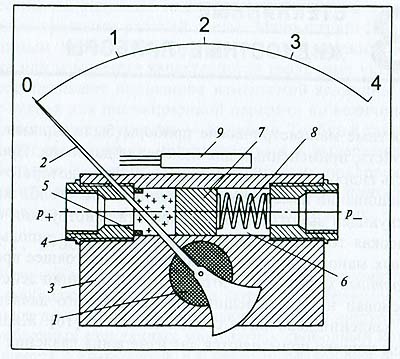

Рис. 2.23Дифференциальный сильфонный манометр:

а – схема привода стрелки;

б – блок первичного преобразования;

1 – «плюсовый» сильфон;

2 – «минусовый» сильфон;

3 – шток;

4 – рычаг;

5 – торсионный вывод;

6 – цилиндрическая пружина;

7 – компенсатор;

8 – плоскостный клапан;

9 – основание;

10 и 11 – крышки;

12 – подводящий штуцер;

13 – манжета;

14 – дросселирующий канал;

15 – клапан;

16 – рычажная система;

17 – трибко-секторный механизм;

18 – стрелка;

19 – регулировочный винт;

20 – натяжная пружина;

21 – пробка;

22 – уплотнительное резиновое кольцо«Плюсовый» 1 и «минусовый» 2 сильфоны (рис. Рис. 2.23, б) соединены между собой штоком 3, функционально связанным с рычагом 4, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на оси торсионного вывода 5. К концу штока на выходе «минусового» сильфона присоединена цилиндрическая пружина 6, закрепленная нижним основанием на компенсаторе 7 и работающая на растяжение. Каждому номинальному перепаду давления соответствует определенная пружина.

«Плюсовый» сильфон состоит из двух частей. Его первая часть (компенсатор 7, состоящий из трех дополнительных гофр и плоскостных клапанов 8) предназначена для уменьшения температурной погрешности прибора из-за изменения объема жидкости-наполнителя, обусловленного варьированием температуры окружающего воздуха. При изменении температуры окружающей среды и соответственно рабочей жидкости ее увеличивающийся объем перетекает через плоскостный клапан во внутреннюю полость сильфонов. Вторая часть «плюсового» сильфона рабочая и идентична по конструкции «минусовому» сильфону.

«Плюсовый» и «минусовый» сильфоны присоединены к основанию 9, на котором установлены крышки 10 и 11, образующие вместе с сильфонами «плюсовую» и «минусовую» камеры с соответствующими подводящими штуцерами 12 давления р + и рВнутренние объемы сильфонов, так же как и внутренняя полость основания 9, заполняются: жидкостью ПМС-5 для обычного и коррозионно-стойкого исполнений; составом ПЭФ-703110 – в кислородном варианте; дистиллированной водой – в варианте для пищевой промышленности и жидкостью ПМС-20 – для газового исполнения.

В конструкциях дифманометров, предназначенных для измерения давления газа, на шток одета манжета 13, движение среды организовано через дросселирующий канал 14. Регулированием размера проходного канала с помощью клапана 15 обеспечивается степень демпфирования измеряемого параметра.

Дифманометр работает следующим образом. Среды «плюсового» и «минусового» давления поступают через подводящие штуцеры в «плюсовую» и «минусовую» камеры соответственно. «Плюсовое» давление в большей степени воздействует на сильфон 1, сжимая его. Это приводит к перетоку находящейся внутри жидкости в «минусовый» сильфон, который растягивается и разжимает цилиндрическую пружину. Такая динамика происходит до уравновешивания сил взаимодействия между «плюсовым» сильфоном и парой – «минусовый» сильфон – цилиндрическая пружина. Мерой деформации сильфонов и их упругого взаимодействия служит перемещение штока, которое передается на рычаг и соответственно на ось торсионного вывода. На этой оси (рис. 2.23,а) закреплена рычажная система 16, обеспечивающая передачу вращения оси торсионного вывода к трибко-секторному механизму 17 и стрелке 18. Таким образом, воздействие на один из сильфонов приводит к угловому перемещению оси торсионного вывода и затем к повороту указательной стрелки прибора.

Регулировочным винтом 19 с помощью натяжной пружины 20 производится корректировка нулевой точки прибора.

Пробки 21 предназначены для продувки импульсных линий, промывки измерительных полостей сильфонного блока, слива рабочей среды, заполнения измерительных полостей разделительной жидкостью при вводе прибора в работу.

При односторонней перегрузке одной из камер происходит сжатие сильфона и перемещение штока. Клапан в виде уплотнительного резинового кольца 22 садится в гнездо основания, перекрывает переток жидкости из внутренней полости сильфона, и таким образом предотвращается его необратимая деформация. При непродолжительных перегрузках разность «плюсового» и «минусового» давления на сильфонный блок может достигать 25 МПа, а в отдельных типах приборов не превышать 32 МПа.

прибор может выпускаться как в общетеническом, так и в аммиачном (А), кислородном (К), коррозионно-стойком-пищевом (Пп) исполнениях.

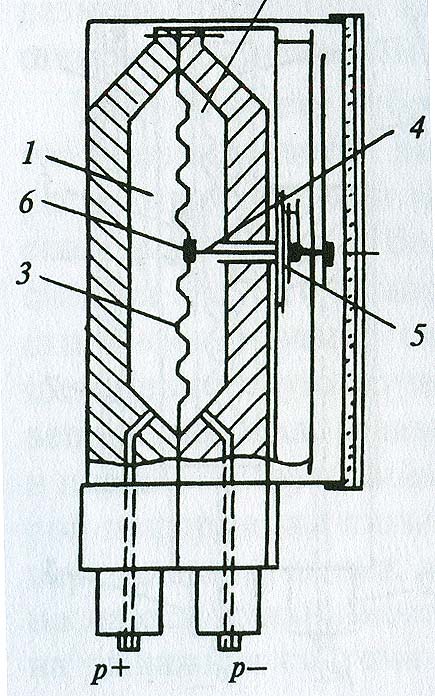

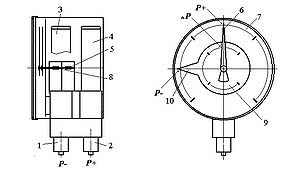

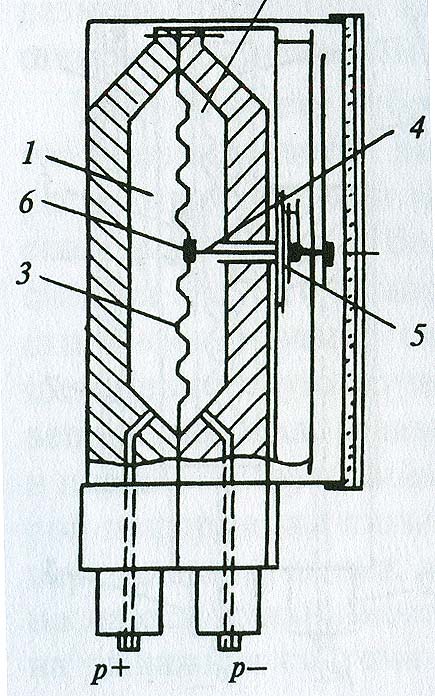

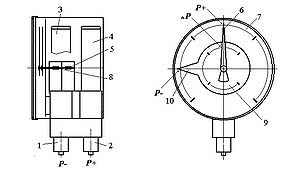

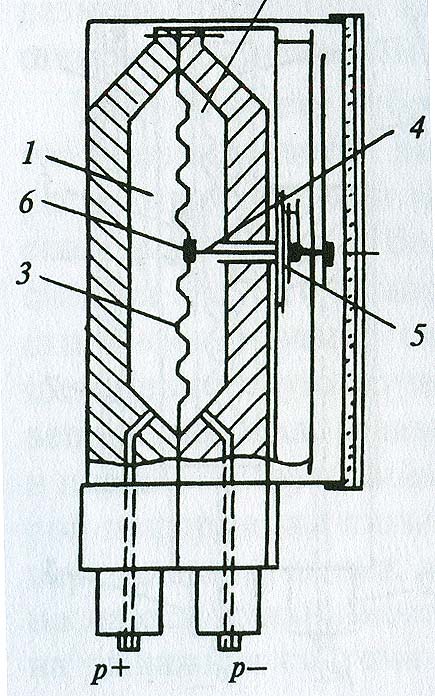

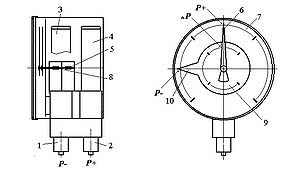

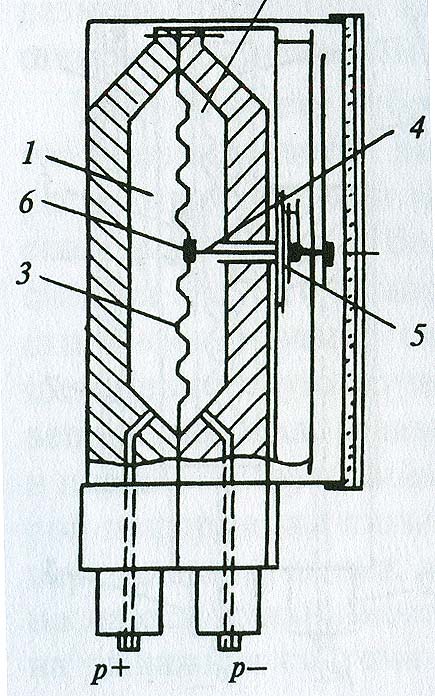

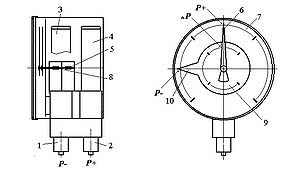

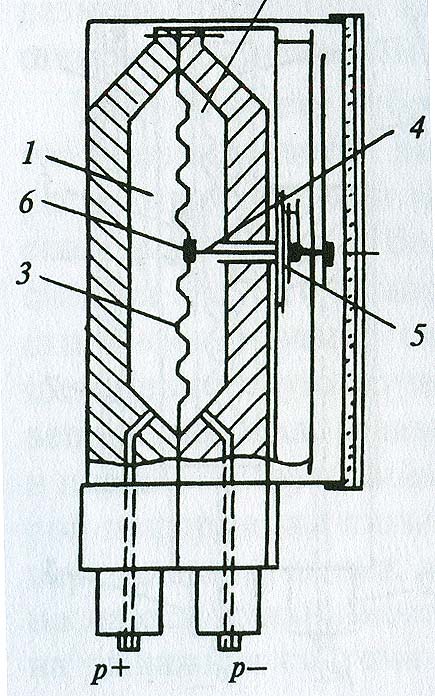

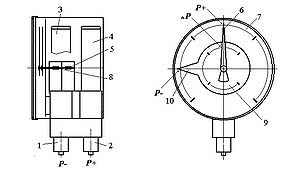

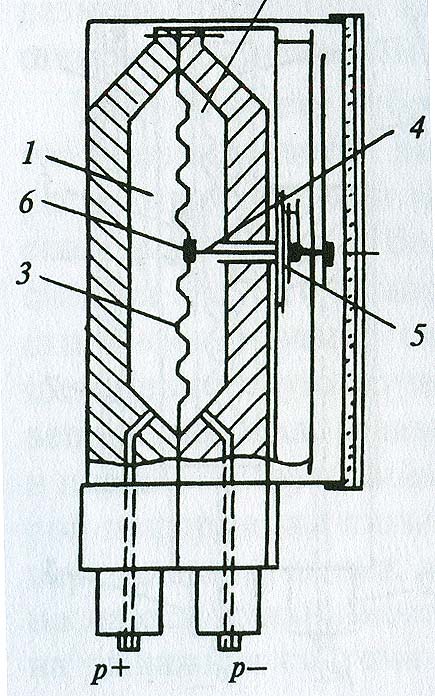

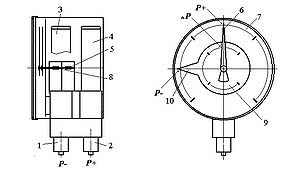

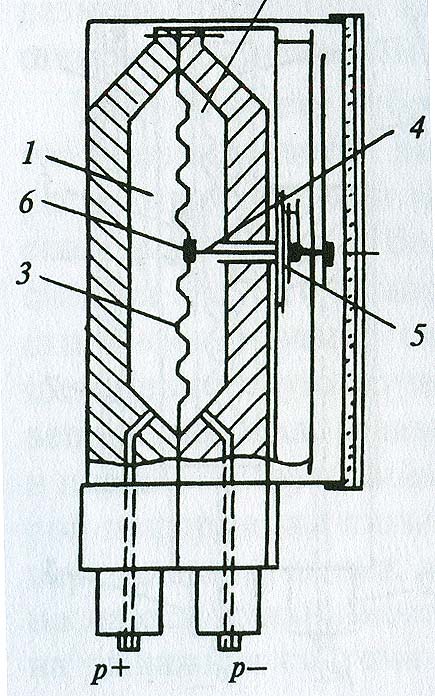

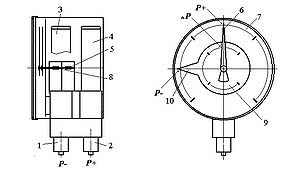

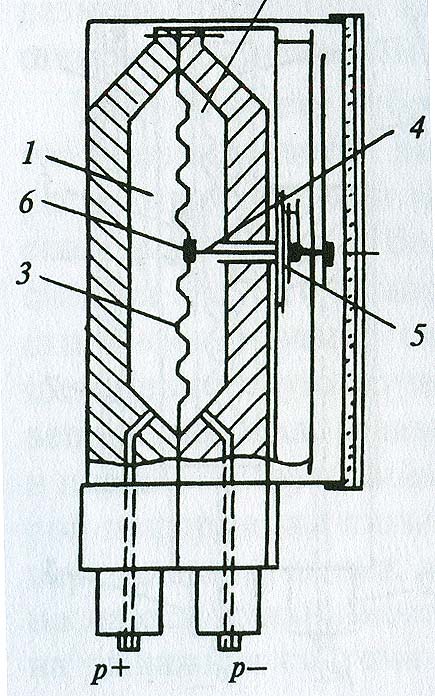

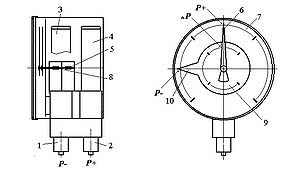

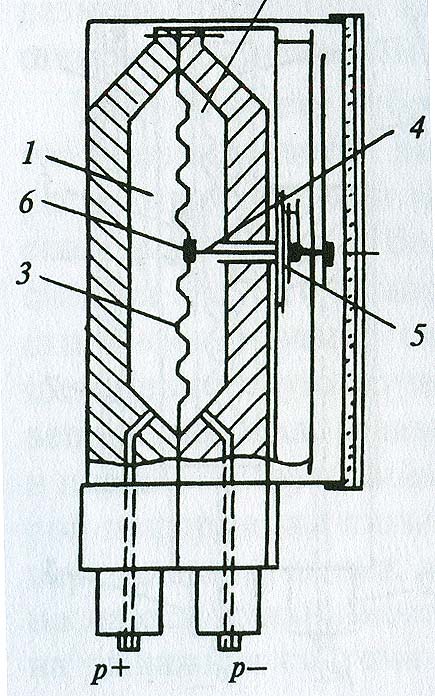

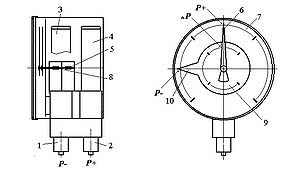

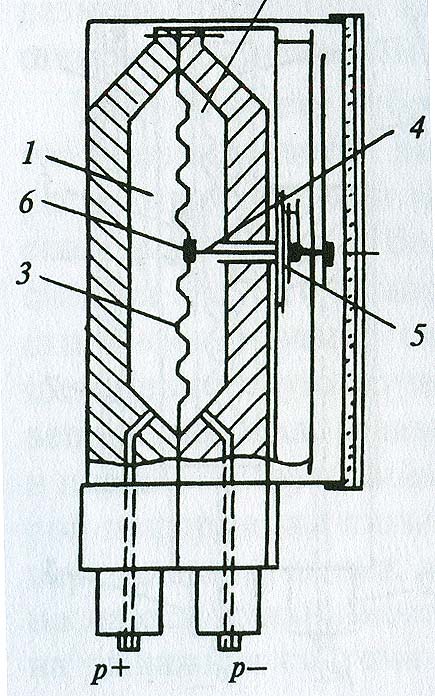

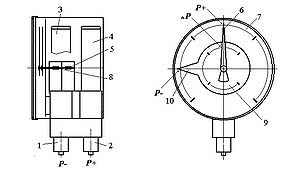

Рис. 2.24Показывающий дифференциальный манометр на основе мембранной коробки:

1 – мембранная коробка;

2 – держатель «плюсового» давления;

3 – держатель «минусового» давления;

4 – корпус;

5 – передаточный механизм;

6 – стрелка;

7 – циферблаДостаточно широкое распространение получили приборы на основе мембран и мембранных коробок. В одном из вариантов (рис. 2.24) мембранная коробка 1, внутрь которой через подводящий штуцер держателя 2 поступает «плюсовое» давление, является чувствительным элементом дифманометра. Под воздействием этого давления смещается подвижный центр мембранной коробки.

«Минусовое» давление через подводящий штуцер держателя 3 подается внутрь герметичного корпуса 4 прибора и воздействует на мембранную коробку снаружи, создавая противодействие перемещению ее подвижного центра. Таким образом «плюсовое» и «минусовое» давления уравновешивают друг друга, а перемещение подвижного центра мембранной коробки свидетельствует о величине разностного – дифференциального давления. Этот сдвиг через передаточный механизм передается на указательную стрелку 6, которая на шкале циферблата 7 показывает измеряемое дифференциальное давление.

Диапазон измеряемого давления определяется свойствами мембран и ограничивается, как правило, в пределах от 0 до 0,4…40 кПа. При этом класс точности может составлять 1,5; 1,0; 0,6; 0,4, а в некоторых приборах 0,25.

Обязательная конструктивная герметичность корпуса определяет высокую защищенность от внешних воздействий и определяется в основном уровнем IP66.

В качестве материала для чувствительных элементов приборов используется бериллиевая и другие бронзы, а также нержавеющая сталь, для штуцеров, передаточных механизмов – медные сплавы, коррозионно-стойкие сплавы, включая нержавеющую сталь.

Приборы могут изготавливаться в корпусах малых (63 мм), средних (100 мм), и больших (160 мм) диаметров.

Мембранные показывающие дифференциальные манометры, как и приборы с мембранными коробками, используются для измерения малых значений дифференциального давления. Отличительная особенность – устойчивая работа при высоком статическом давлении.

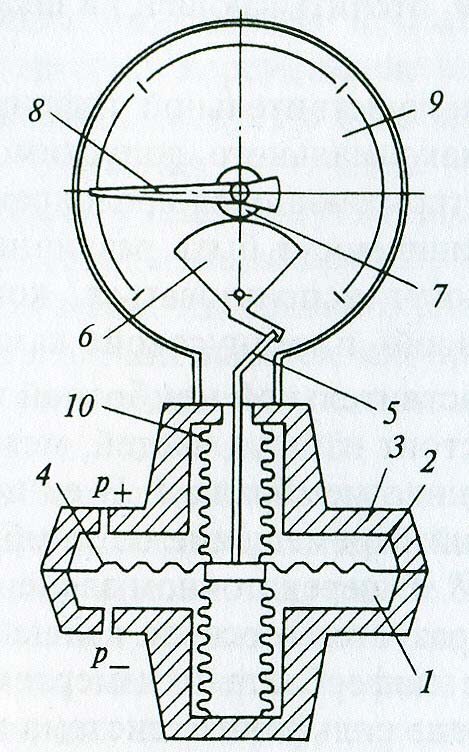

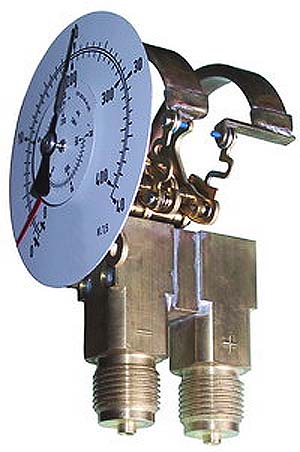

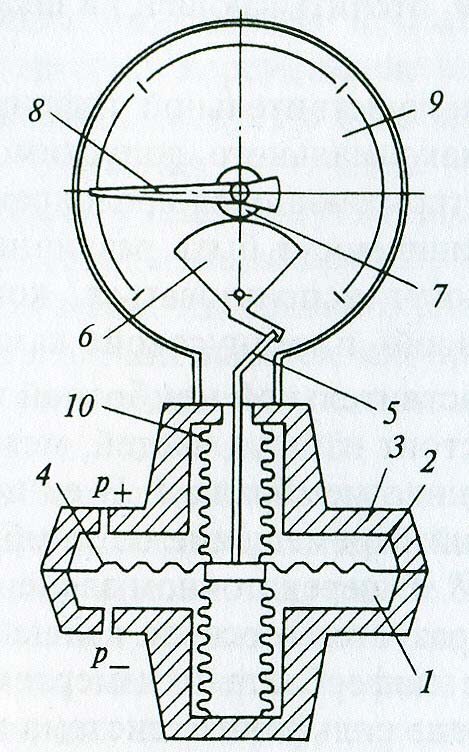

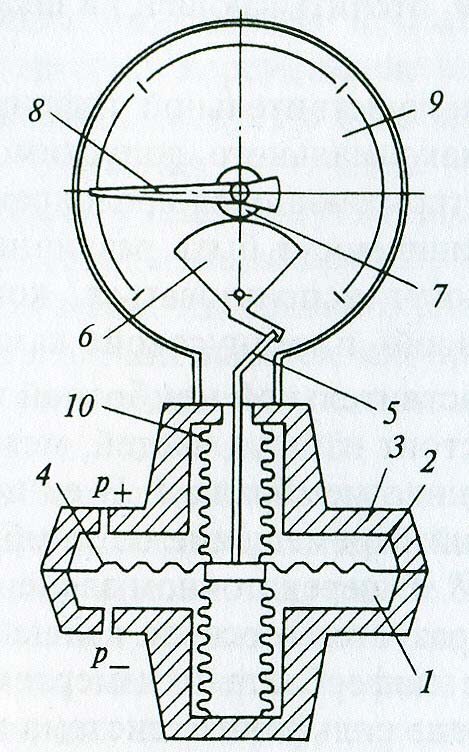

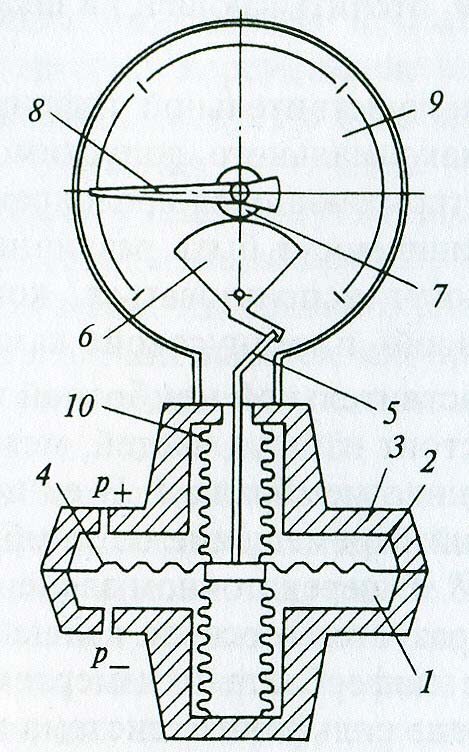

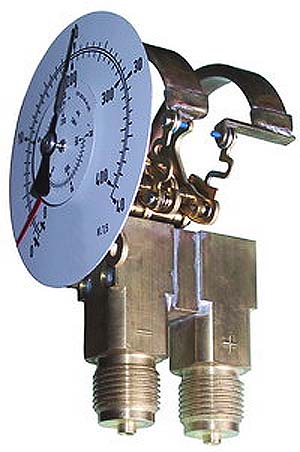

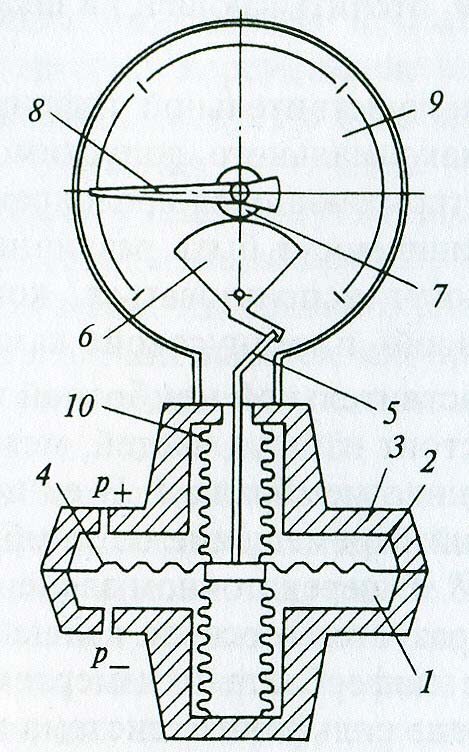

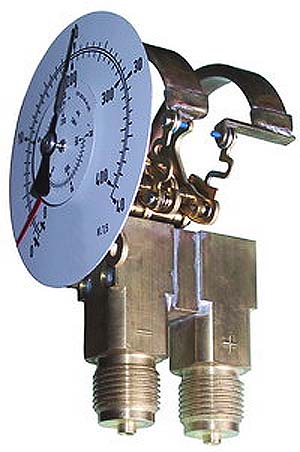

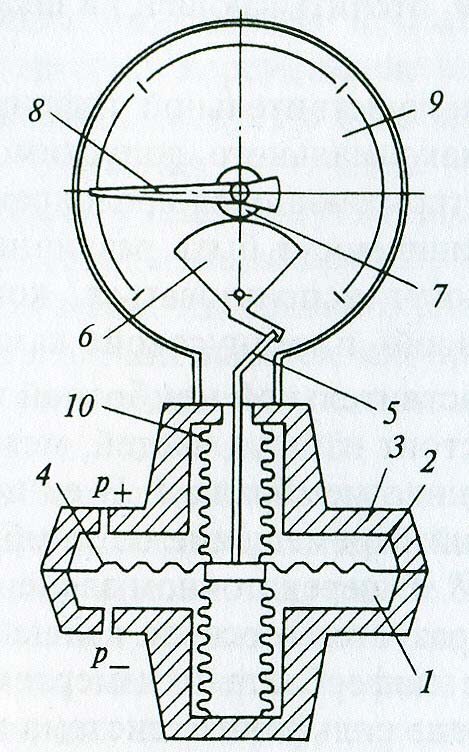

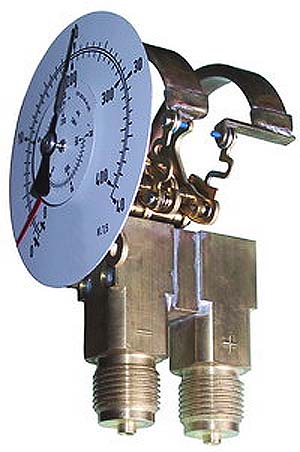

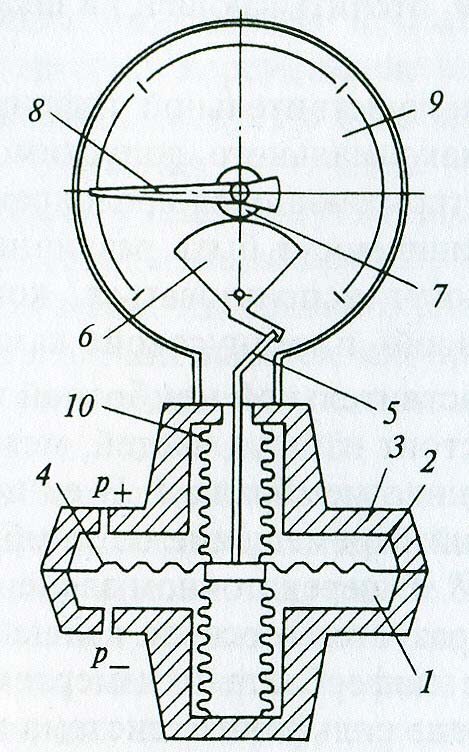

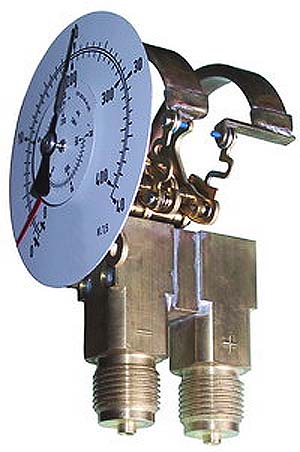

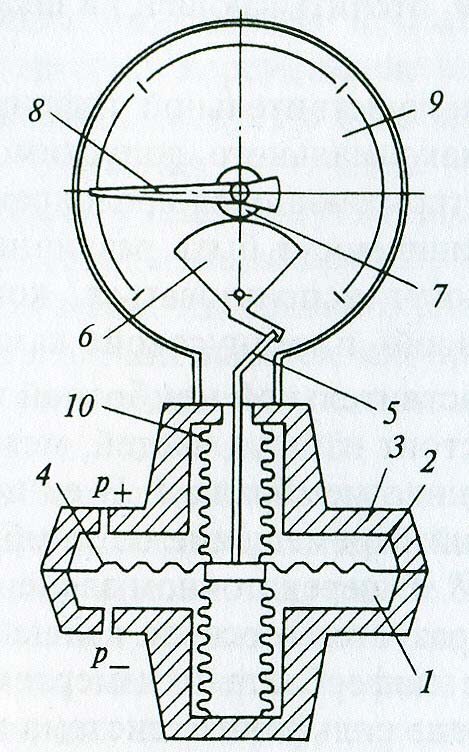

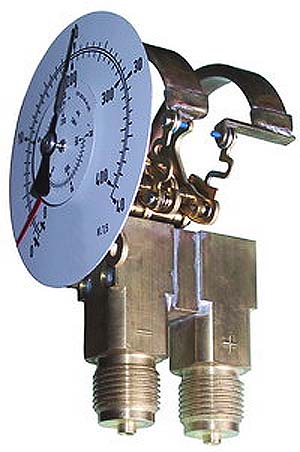

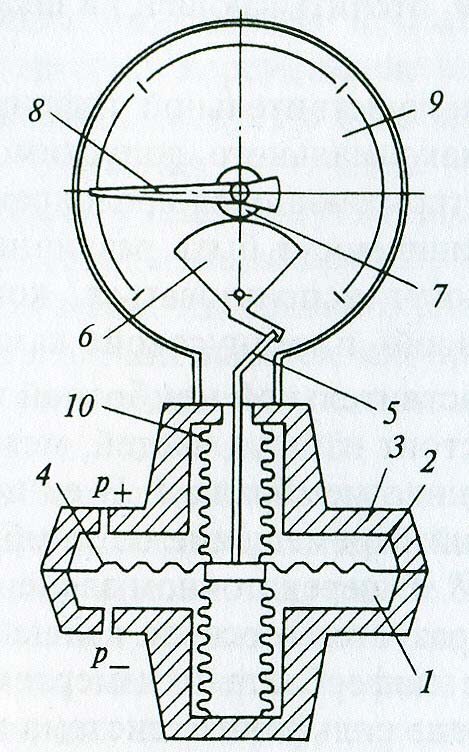

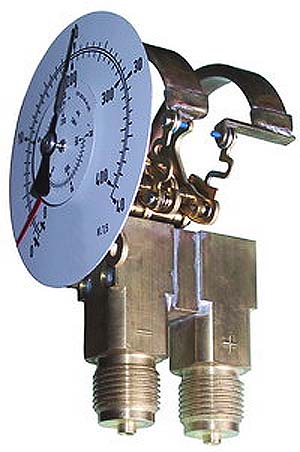

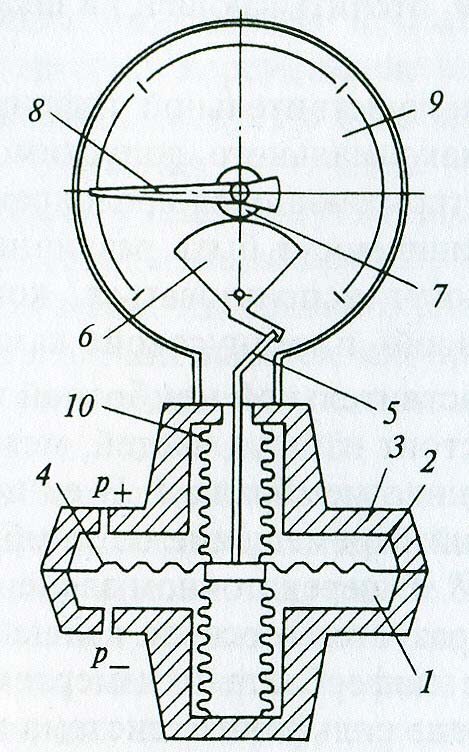

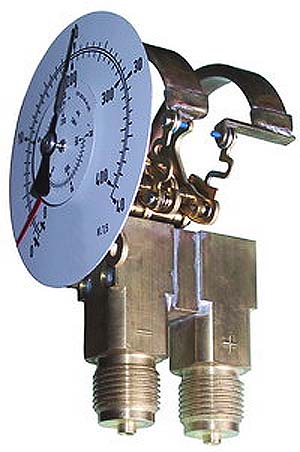

Рис. 2.25Мембранные показывающие дифференциальные манометры с вертикальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – чувствительная гофрированная мембрана;

4 – передающий шток;

5 – передаточный механизм;

6 – предохранительный клапанДифманометр с вертикальной мембраной (Рис. 2.25) состоит из «плюсовой» 1 и «минусовой» 2 рабочих камер, разделенных чувствительной гофрированной мембраной 3. Под воздействием давления мембрана деформируется, в результате чего перемещается ее центр вместе с закрепленным на нем передающим штоком 4. Линейное смещение штока в передаточном механизме 5 преобразуется в осевое вращение трибки, и соответственно указательной стрелки, отсчитывающей на шкале прибора измеряемое давление.

Для сохранения работоспособности чувствительной гофрированной мембраны при превышении максимального допустимого статического давления предусмотрен открывающийся предохранительный клапан 6. Причем конструкции этих клапанов могут быть различны. Соответственно такие приборы не могут использоваться, когда не допускается контакт сред из «плюсовой» и «минусовой» камер.

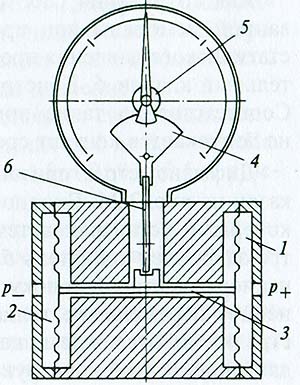

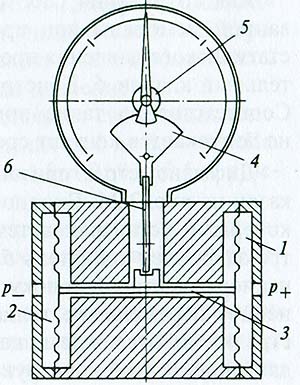

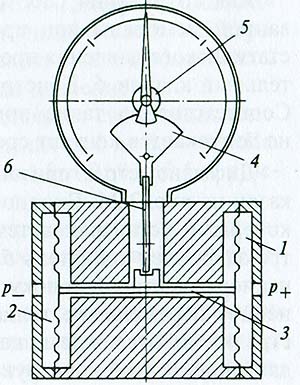

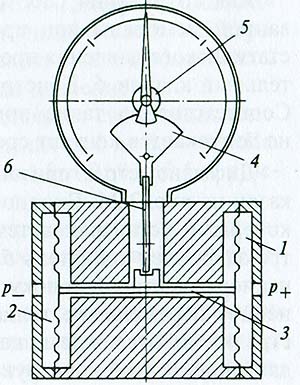

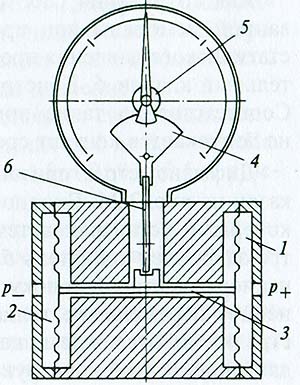

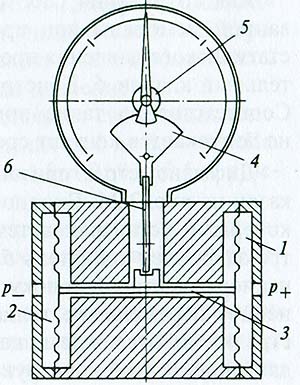

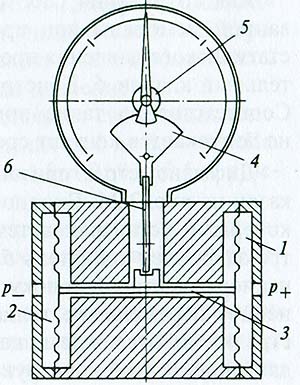

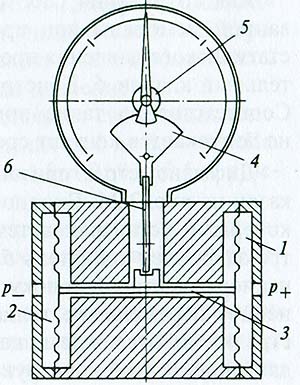

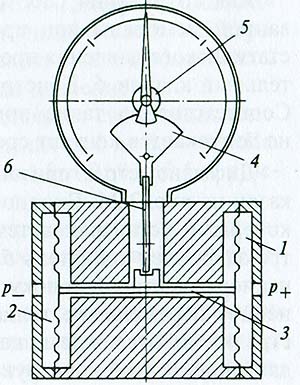

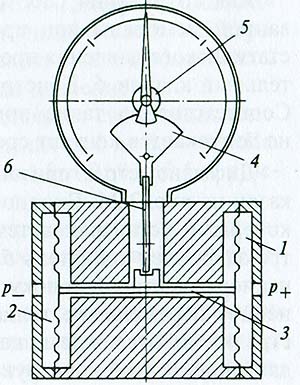

Рис. 2.26Мембранный показывающий дифференциальный манометр с горизонтальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – входной блок;

4 - чувствительная гофрированная мембрана;

5 – толкатель;

6 – сектор;

7 – трибка;

8 – стрелка;

9 – циферблат;

10 – разделительный сильфонДифманометр с горизонтальной чувствительной мембраной показан на рис. 2.26. Входной блок 3 состоит из двух частей, между которыми устанавливается гофрированная мембрана 4. В ее центре закреплен толкатель 5, передающий перемещение от мембраны, через сектор 6, трибку 7 к стрелке 8. В этом передаточном звене линейное перемещение толкателя преобразуется в осевое вращение стрелки 8, отслеживающей на шкале циферблата 9 измеряемое давление. В этой конструкции применена сильфонная система вывода толкателя из зоны рабочего давления. Разделительный сильфон 10 своим основанием герметично закрепляется на центре чувствительной мембраны, а верхней частью также герметично прикрепляется к входному блоку. Такая конструкция исключает контакт измеряемой и окружающей сред.

Конструкция входного блока предусматривает возможность промывки или продувки «плюсовой» и «минусовой» камер и обеспечивает применение таких приборов для работы даже в условиях загрязненных рабочих сред.

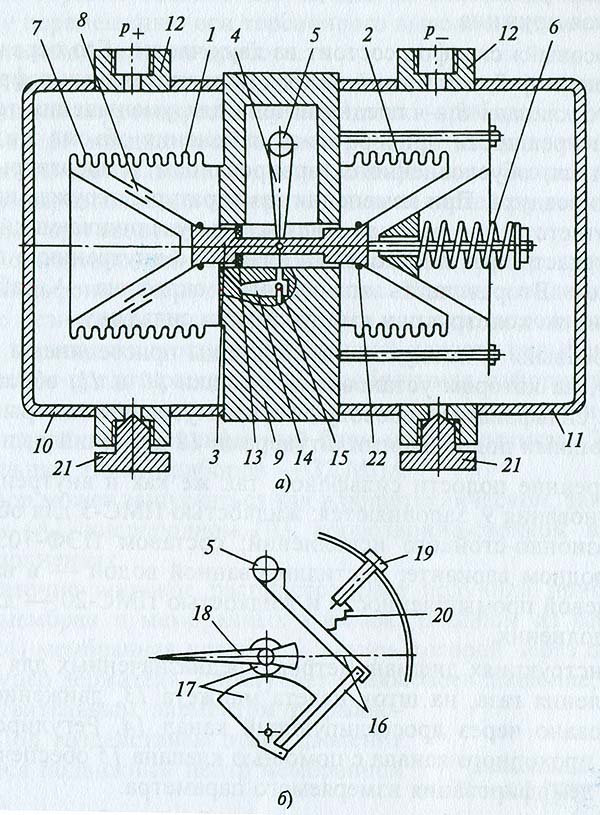

Рис. 2.27Мембранный двухкамерный показывающий дифманометр:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – передающий шток;

4 – сектор;

5 – трибка;

6 – коромыслоДвухкамерная система измерения дифференциального давления применена в конструкции прибора, показанного на рис. 2.27. Измеряемые потоки среды направляются в «плюсовую» 1 и «минусовую» 2 рабочие камеры, основными функциональными элементами которых являются автономные чувствительные мембраны. Преобладание одного давления над другим приводит к линейному перемещению передающего штока 3, которое через коромысло 6 передается соответственно на сектор 4, трибку 5 и систему стрелочной индикации измеряемого параметра.

Дифманометры с двухкамерной системой измерения используются для измерения малых дифференциальных давлений при высоких статических нагрузках, вязких сред и сред с твердыми вкраплениями.

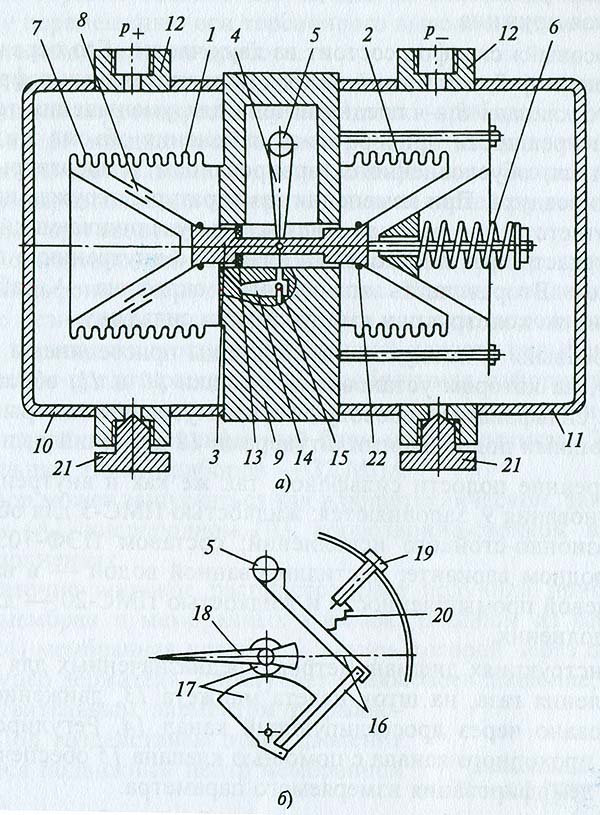

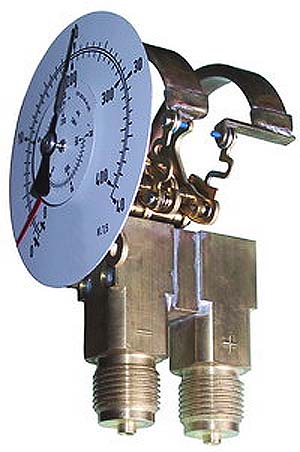

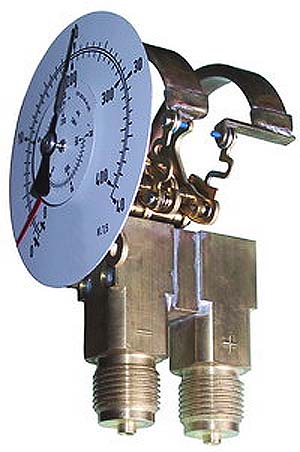

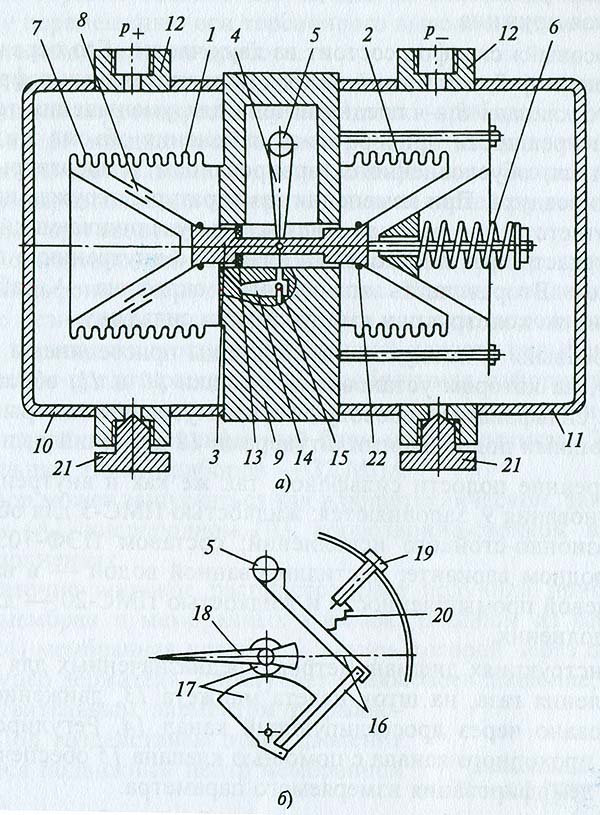

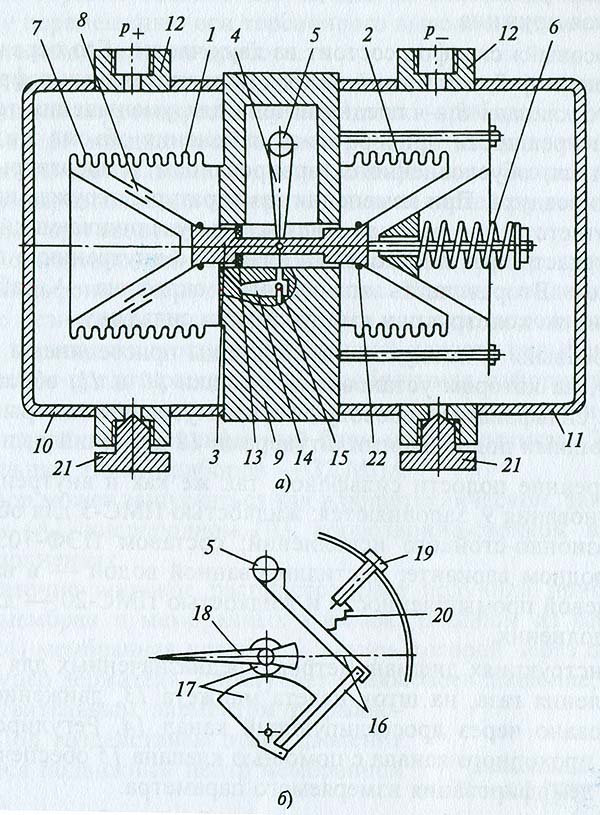

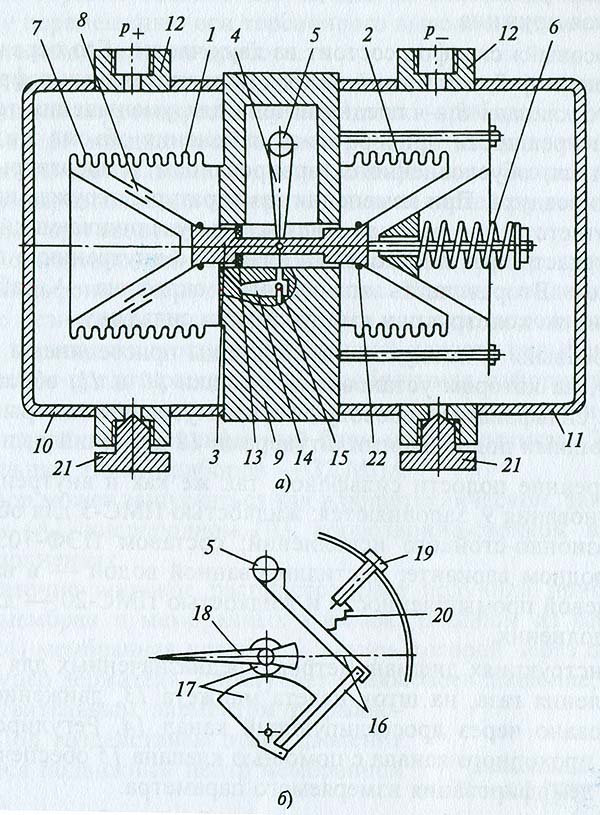

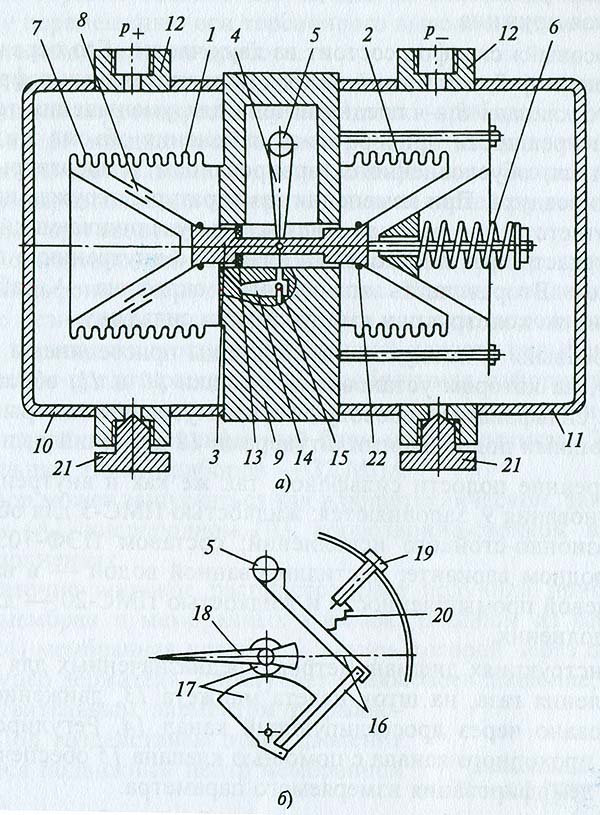

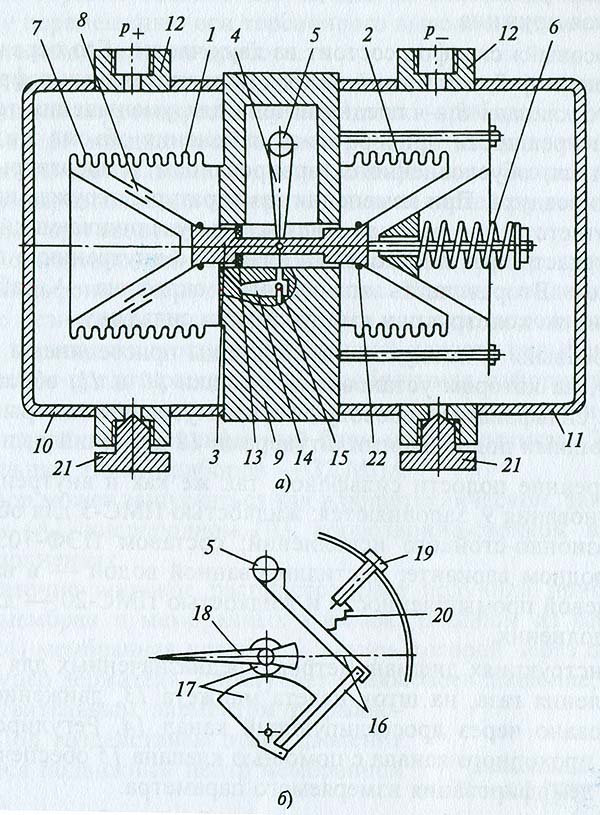

Рис. 2.28.Дифманометр с магнитным преобразователем:

1 – поворотный магнит;

2 – стрелка;

3 – корпус;

4 – магнитный поршень;

5 – фторопластовый сальник;

6 – рабочий канал;

7 – пробка;

8 – диапазонная пружина;

9 – блок электроконтактовПринципиально иной показывающий дифманометр изображен на рис. 2.28. Поворотный магнит 1, на торце которого установлена стрелка 2, размещен в корпусе 3, выполненном из немагнитного металла. Магнитный поршень, уплотненный фторопластовым сальником 5, может передвигаться в рабочем канале 6. Магнитный поршень 4 со стороны «минусового» давления подпирает пробка 7, в свою очередь поджимаемая диапазонной пружиной 8.

Среда «плюсового» давления через соответствующий подводящий штуцер воздействует на магнитный поршень и сдвигает его вместе с пробкой 7 по каналу 6 до уравновешивания такого смещения противодействующими силами – «минусовым» давлением и диапазонной пружиной. Движение магнитного поршня приводит к осевому вращению поворотного магнита и соответственно указательной стрелки. Такой сдвиг пропорционален перемещению стрелки. Полное согласование достигается подбором упругих характеристик диапазонной пружины.

В дифманометре с магнитным преобразователем предусмотрен блок 9, замыкающий и размыкающий соответствующие контакты при прохождении вблизи его магнитного поршня.

Приборы с магнитным преобразователем устойчивы к воздействию статического давления (до 10 МПа). Они обеспечивают относительно невысокую погрешность (примерно 2 %) в диапазоне функционирования до 0,4 Мпа и используются для измерения давления воздуха, газов, различных жидкостей.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel_2_3_2]

Показывающий дифференциальный манометр на основе трубчатой пружины1 и 2 – держатели;

3 и 4 – трубчатые пружины;

5 и 8 – трибки;

6 – стрелка «плюсового» давления;

7 и 9 – шкалы избыточного давления;

10 – стрелка «минусового» давленияВ приборах такого типа на автономных держателях 1 и 2, соединенных вместе, установлены трубчатые пружины. Каждый держатель вместе с трубчатым чувствительным элементом образовывают автономные измерительные каналы. Среда «плюсового» давления поступает через входной штуцер держателя 2 в трубку 4, деформирует ее овал, в результате чего перемещается наконечник трубки и это перемещение через соответствующий зубчатый сектор передается на трибку 5. Эта трибка соответственно приводит к отклонению указательной стрелки 6, которая показывает на шкале 7 значение «плюсового» избыточного давления.

«Минусовое» давление посредством держателя 1, трубчатой пружины 3, трибки 8 приводит к перемещению циферблата 9, объединенного со стрелкой 10, которая на шкале 7 отслеживает значение измеряемого параметра.Дифференциальные манометры (далее – дифманометры), как отмечалось в п.1.3, являются названием отнесенным в нашей стране к показывающим приборам. (Устройства, обеспечивающие электрический выходной сигнал, пропорциональный измеряемому дифференциальному давлению имеют название измерительных преобразователей разности давлений). Хотя отдельные производители, а также некоторые специалисты-эксплуатанционщики измерительные преобразователи разности давлений также называют дифманометрами.

Дифманометры нашли основное применение в технологических процессах для измерения, контроля, регистрации и регулирования следующих параметров:

· расхода различных жидких, газообразных и парообразных сред по перепаду давления на разного рода сужающих устройствах (стандартных диафрагмах, соплах, включая сопла Вентури) и дополнительно вводимых в поток гидро- и аэродинамических сопротивлениях, например на преобразователях типа Annubar или на нестандартных гидро- и аэродинамических препятствиях;

· перепада - разности давления, вакуумметрических, избыточных, в двух точках технологического цикла, включая потери на фильтрах систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

· уровня жидких сред по величине гидростатического столба.

Согласно ГОСТ 18140–84/23/, предельные номинальные перепады давления дифманометров-расходомеров, верхние пределы или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-перепадомеров должны приниматься из следующего ряда:

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 Па;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 МПа.

У дифманометров-расходомеров верхние пределы измерений выбираются из ряда, определяемого выражением:

А = а × 10n, (2.7)

где а – одно из чисел следующего ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль.

Верхние пределы измерений или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-уровнемеров следует выбирать и ряда:

0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 и 160 метров.

Одной из важных характеристик дифманометров является предельно допустимое рабочее избыточное давление, т. е. избыточное давление, которое могут выдержать рабочие каналы без необратимой деформации чувствительных элементов. Такое значение параметра принимается из следующего ряда:

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400 и 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32; 40 и 63 МПа.

Нижние пределы измерений дифманометров-расходо-меров из-за неустойчивости работы стандартных сужающих устройств при малых Числах Рейнольдса измеряемого потока не должны превышать 30 % шкалы прибора. У преобразователей Annubar этот предел не превышает 10 % при сохранении объявленного класса точности (1,0).

Классы точности дифманометров принимаются из ряда: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.

Дифманометры должны иметь линейную шкалу при измерении уровня или перепада, линейную или квадратичную – при измерении расхода.

Дифманометры могут иметь условные обозначения, предложенные в методике п.1.4. Указываются модель прибора, причем на первом месте в обозначении фиксируется измеряемый параметр – тип измерителя (дифманометр), затем – принцип измерения и функция, предельный номинальный перепад, избыточное рабочее давление, класс точности. Например, дифманометр сильфонный показывающий в корпусе диаметром 160 мм, на предельный номинальный перепад давления 630 кПа, с рабочим избыточным давлением 32 МПа, класса точности 1,5 обозначается как

ДСП 160 (0…630 кПа)-32 МПа-1,5.

После этого допускается указывать дополнительные обозначения, например исполнение по «IP», измеряемой среде, присоединительным линиям и т. д.

Специфика измерения дифференциального давления обусловливает наличие в дифманометрах устройств продувки импульсных линий без необходимости демонтажа прибора или его узлов.

При испытаниях, а также в нормальных условиях отечественные дифманометры, согласно требований производителя, должны обеспечивать заданные метрологические характеристики после выдержки не менее 6-ти часов при температуре окружающей среды:

20 ± 2 или 23 ± 2 оС – для приборов классов точности 0,5; 0,6 и 1;

20 ± 5 или 23 ± 5 оС – для приборов класса точности 1,5.

Современные конструкции из-за снижения металлоемкости и совершенствования преобразователей позволяют сокращать время температурной адаптации у некоторых моделей до нескольких десятков минут.

Конкретная температура приведена в ТУ на измеритель и должна регистрироваться в техническом описании или паспорте на прибор.

Дифманометры, не защищенные от одностороннего воздействия, должны выдерживать перегрузку со стороны среды «плюсового» давления, превышающую предельные номинальные перепады на 10…50 %. «Плюсовым», в противовес «минусовому», называют большее из двух давлений среды, поступающей на вход дифференциального манометра.

Конструкции, у которых предусмотрены односторонние перегрузки, должны выдерживать десятикратные, стократные или двухсот пятидесятикратные односторонние перегрузки/23/.

Показывающие дифференциальные манометры на основе трубчатой пружины находят широкое применение для визуализации расхода различных сред, гидродинамических потерь в системах теплового отопления.

Дифференциальное давление, т. е. разность давлений р отсчитывается стрелкой на шкале циферблата.

Дифманометры такого типа, исходя из особенностей трубчатых пружин, обеспечивают работоспособность в промышленных условиях в диапазоне от 0 до 100 МПа.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel2_2_4]

Тематики

Синонимы

EN

- differential gauge pressure

- differential manometer

- differential pressure gage

- differential pressure indicator

- differential-pressure gage

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > дифференциальный манометр

44 manometre differentile

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.

Манометры дифференциальные сильфонные показывающие типа ДСП-160 нашли широкое применение на территории СНГ. Принцип их действия основан на деформации двух автономных сильфонных блоков, находящихся под воздействием «плюсового» и «минусового» давления. Эти деформации преобразовываются в перемещение указательной стрелки прибора. Перемещение стрелки осуществляется до установления равновесия между «плюсовым» сильфоном, с одной стороны, и «минусовым» и цилиндрической пружиной - с другой.

Рис. 2.23Дифференциальный сильфонный манометр:

а – схема привода стрелки;

б – блок первичного преобразования;

1 – «плюсовый» сильфон;

2 – «минусовый» сильфон;

3 – шток;

4 – рычаг;

5 – торсионный вывод;

6 – цилиндрическая пружина;

7 – компенсатор;

8 – плоскостный клапан;

9 – основание;

10 и 11 – крышки;

12 – подводящий штуцер;

13 – манжета;

14 – дросселирующий канал;

15 – клапан;

16 – рычажная система;

17 – трибко-секторный механизм;

18 – стрелка;

19 – регулировочный винт;

20 – натяжная пружина;

21 – пробка;

22 – уплотнительное резиновое кольцо«Плюсовый» 1 и «минусовый» 2 сильфоны (рис. Рис. 2.23, б) соединены между собой штоком 3, функционально связанным с рычагом 4, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на оси торсионного вывода 5. К концу штока на выходе «минусового» сильфона присоединена цилиндрическая пружина 6, закрепленная нижним основанием на компенсаторе 7 и работающая на растяжение. Каждому номинальному перепаду давления соответствует определенная пружина.

«Плюсовый» сильфон состоит из двух частей. Его первая часть (компенсатор 7, состоящий из трех дополнительных гофр и плоскостных клапанов 8) предназначена для уменьшения температурной погрешности прибора из-за изменения объема жидкости-наполнителя, обусловленного варьированием температуры окружающего воздуха. При изменении температуры окружающей среды и соответственно рабочей жидкости ее увеличивающийся объем перетекает через плоскостный клапан во внутреннюю полость сильфонов. Вторая часть «плюсового» сильфона рабочая и идентична по конструкции «минусовому» сильфону.

«Плюсовый» и «минусовый» сильфоны присоединены к основанию 9, на котором установлены крышки 10 и 11, образующие вместе с сильфонами «плюсовую» и «минусовую» камеры с соответствующими подводящими штуцерами 12 давления р + и рВнутренние объемы сильфонов, так же как и внутренняя полость основания 9, заполняются: жидкостью ПМС-5 для обычного и коррозионно-стойкого исполнений; составом ПЭФ-703110 – в кислородном варианте; дистиллированной водой – в варианте для пищевой промышленности и жидкостью ПМС-20 – для газового исполнения.

В конструкциях дифманометров, предназначенных для измерения давления газа, на шток одета манжета 13, движение среды организовано через дросселирующий канал 14. Регулированием размера проходного канала с помощью клапана 15 обеспечивается степень демпфирования измеряемого параметра.

Дифманометр работает следующим образом. Среды «плюсового» и «минусового» давления поступают через подводящие штуцеры в «плюсовую» и «минусовую» камеры соответственно. «Плюсовое» давление в большей степени воздействует на сильфон 1, сжимая его. Это приводит к перетоку находящейся внутри жидкости в «минусовый» сильфон, который растягивается и разжимает цилиндрическую пружину. Такая динамика происходит до уравновешивания сил взаимодействия между «плюсовым» сильфоном и парой – «минусовый» сильфон – цилиндрическая пружина. Мерой деформации сильфонов и их упругого взаимодействия служит перемещение штока, которое передается на рычаг и соответственно на ось торсионного вывода. На этой оси (рис. 2.23,а) закреплена рычажная система 16, обеспечивающая передачу вращения оси торсионного вывода к трибко-секторному механизму 17 и стрелке 18. Таким образом, воздействие на один из сильфонов приводит к угловому перемещению оси торсионного вывода и затем к повороту указательной стрелки прибора.

Регулировочным винтом 19 с помощью натяжной пружины 20 производится корректировка нулевой точки прибора.

Пробки 21 предназначены для продувки импульсных линий, промывки измерительных полостей сильфонного блока, слива рабочей среды, заполнения измерительных полостей разделительной жидкостью при вводе прибора в работу.

При односторонней перегрузке одной из камер происходит сжатие сильфона и перемещение штока. Клапан в виде уплотнительного резинового кольца 22 садится в гнездо основания, перекрывает переток жидкости из внутренней полости сильфона, и таким образом предотвращается его необратимая деформация. При непродолжительных перегрузках разность «плюсового» и «минусового» давления на сильфонный блок может достигать 25 МПа, а в отдельных типах приборов не превышать 32 МПа.

прибор может выпускаться как в общетеническом, так и в аммиачном (А), кислородном (К), коррозионно-стойком-пищевом (Пп) исполнениях.

Рис. 2.24Показывающий дифференциальный манометр на основе мембранной коробки:

1 – мембранная коробка;

2 – держатель «плюсового» давления;

3 – держатель «минусового» давления;

4 – корпус;

5 – передаточный механизм;

6 – стрелка;

7 – циферблаДостаточно широкое распространение получили приборы на основе мембран и мембранных коробок. В одном из вариантов (рис. 2.24) мембранная коробка 1, внутрь которой через подводящий штуцер держателя 2 поступает «плюсовое» давление, является чувствительным элементом дифманометра. Под воздействием этого давления смещается подвижный центр мембранной коробки.

«Минусовое» давление через подводящий штуцер держателя 3 подается внутрь герметичного корпуса 4 прибора и воздействует на мембранную коробку снаружи, создавая противодействие перемещению ее подвижного центра. Таким образом «плюсовое» и «минусовое» давления уравновешивают друг друга, а перемещение подвижного центра мембранной коробки свидетельствует о величине разностного – дифференциального давления. Этот сдвиг через передаточный механизм передается на указательную стрелку 6, которая на шкале циферблата 7 показывает измеряемое дифференциальное давление.

Диапазон измеряемого давления определяется свойствами мембран и ограничивается, как правило, в пределах от 0 до 0,4…40 кПа. При этом класс точности может составлять 1,5; 1,0; 0,6; 0,4, а в некоторых приборах 0,25.

Обязательная конструктивная герметичность корпуса определяет высокую защищенность от внешних воздействий и определяется в основном уровнем IP66.

В качестве материала для чувствительных элементов приборов используется бериллиевая и другие бронзы, а также нержавеющая сталь, для штуцеров, передаточных механизмов – медные сплавы, коррозионно-стойкие сплавы, включая нержавеющую сталь.

Приборы могут изготавливаться в корпусах малых (63 мм), средних (100 мм), и больших (160 мм) диаметров.

Мембранные показывающие дифференциальные манометры, как и приборы с мембранными коробками, используются для измерения малых значений дифференциального давления. Отличительная особенность – устойчивая работа при высоком статическом давлении.

Рис. 2.25Мембранные показывающие дифференциальные манометры с вертикальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – чувствительная гофрированная мембрана;

4 – передающий шток;

5 – передаточный механизм;

6 – предохранительный клапанДифманометр с вертикальной мембраной (Рис. 2.25) состоит из «плюсовой» 1 и «минусовой» 2 рабочих камер, разделенных чувствительной гофрированной мембраной 3. Под воздействием давления мембрана деформируется, в результате чего перемещается ее центр вместе с закрепленным на нем передающим штоком 4. Линейное смещение штока в передаточном механизме 5 преобразуется в осевое вращение трибки, и соответственно указательной стрелки, отсчитывающей на шкале прибора измеряемое давление.

Для сохранения работоспособности чувствительной гофрированной мембраны при превышении максимального допустимого статического давления предусмотрен открывающийся предохранительный клапан 6. Причем конструкции этих клапанов могут быть различны. Соответственно такие приборы не могут использоваться, когда не допускается контакт сред из «плюсовой» и «минусовой» камер.

Рис. 2.26Мембранный показывающий дифференциальный манометр с горизонтальной мембраной:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – входной блок;

4 - чувствительная гофрированная мембрана;

5 – толкатель;

6 – сектор;

7 – трибка;

8 – стрелка;

9 – циферблат;

10 – разделительный сильфонДифманометр с горизонтальной чувствительной мембраной показан на рис. 2.26. Входной блок 3 состоит из двух частей, между которыми устанавливается гофрированная мембрана 4. В ее центре закреплен толкатель 5, передающий перемещение от мембраны, через сектор 6, трибку 7 к стрелке 8. В этом передаточном звене линейное перемещение толкателя преобразуется в осевое вращение стрелки 8, отслеживающей на шкале циферблата 9 измеряемое давление. В этой конструкции применена сильфонная система вывода толкателя из зоны рабочего давления. Разделительный сильфон 10 своим основанием герметично закрепляется на центре чувствительной мембраны, а верхней частью также герметично прикрепляется к входному блоку. Такая конструкция исключает контакт измеряемой и окружающей сред.

Конструкция входного блока предусматривает возможность промывки или продувки «плюсовой» и «минусовой» камер и обеспечивает применение таких приборов для работы даже в условиях загрязненных рабочих сред.

Рис. 2.27Мембранный двухкамерный показывающий дифманометр:

1 – «плюсовая» камера;

2 – «минусовая» камера;

3 – передающий шток;

4 – сектор;

5 – трибка;

6 – коромыслоДвухкамерная система измерения дифференциального давления применена в конструкции прибора, показанного на рис. 2.27. Измеряемые потоки среды направляются в «плюсовую» 1 и «минусовую» 2 рабочие камеры, основными функциональными элементами которых являются автономные чувствительные мембраны. Преобладание одного давления над другим приводит к линейному перемещению передающего штока 3, которое через коромысло 6 передается соответственно на сектор 4, трибку 5 и систему стрелочной индикации измеряемого параметра.

Дифманометры с двухкамерной системой измерения используются для измерения малых дифференциальных давлений при высоких статических нагрузках, вязких сред и сред с твердыми вкраплениями.

Рис. 2.28.Дифманометр с магнитным преобразователем:

1 – поворотный магнит;

2 – стрелка;

3 – корпус;

4 – магнитный поршень;

5 – фторопластовый сальник;

6 – рабочий канал;

7 – пробка;

8 – диапазонная пружина;

9 – блок электроконтактовПринципиально иной показывающий дифманометр изображен на рис. 2.28. Поворотный магнит 1, на торце которого установлена стрелка 2, размещен в корпусе 3, выполненном из немагнитного металла. Магнитный поршень, уплотненный фторопластовым сальником 5, может передвигаться в рабочем канале 6. Магнитный поршень 4 со стороны «минусового» давления подпирает пробка 7, в свою очередь поджимаемая диапазонной пружиной 8.

Среда «плюсового» давления через соответствующий подводящий штуцер воздействует на магнитный поршень и сдвигает его вместе с пробкой 7 по каналу 6 до уравновешивания такого смещения противодействующими силами – «минусовым» давлением и диапазонной пружиной. Движение магнитного поршня приводит к осевому вращению поворотного магнита и соответственно указательной стрелки. Такой сдвиг пропорционален перемещению стрелки. Полное согласование достигается подбором упругих характеристик диапазонной пружины.

В дифманометре с магнитным преобразователем предусмотрен блок 9, замыкающий и размыкающий соответствующие контакты при прохождении вблизи его магнитного поршня.

Приборы с магнитным преобразователем устойчивы к воздействию статического давления (до 10 МПа). Они обеспечивают относительно невысокую погрешность (примерно 2 %) в диапазоне функционирования до 0,4 Мпа и используются для измерения давления воздуха, газов, различных жидкостей.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel_2_3_2]

Показывающий дифференциальный манометр на основе трубчатой пружины1 и 2 – держатели;

3 и 4 – трубчатые пружины;

5 и 8 – трибки;

6 – стрелка «плюсового» давления;

7 и 9 – шкалы избыточного давления;

10 – стрелка «минусового» давленияВ приборах такого типа на автономных держателях 1 и 2, соединенных вместе, установлены трубчатые пружины. Каждый держатель вместе с трубчатым чувствительным элементом образовывают автономные измерительные каналы. Среда «плюсового» давления поступает через входной штуцер держателя 2 в трубку 4, деформирует ее овал, в результате чего перемещается наконечник трубки и это перемещение через соответствующий зубчатый сектор передается на трибку 5. Эта трибка соответственно приводит к отклонению указательной стрелки 6, которая показывает на шкале 7 значение «плюсового» избыточного давления.

«Минусовое» давление посредством держателя 1, трубчатой пружины 3, трибки 8 приводит к перемещению циферблата 9, объединенного со стрелкой 10, которая на шкале 7 отслеживает значение измеряемого параметра.Дифференциальные манометры (далее – дифманометры), как отмечалось в п.1.3, являются названием отнесенным в нашей стране к показывающим приборам. (Устройства, обеспечивающие электрический выходной сигнал, пропорциональный измеряемому дифференциальному давлению имеют название измерительных преобразователей разности давлений). Хотя отдельные производители, а также некоторые специалисты-эксплуатанционщики измерительные преобразователи разности давлений также называют дифманометрами.

Дифманометры нашли основное применение в технологических процессах для измерения, контроля, регистрации и регулирования следующих параметров:

· расхода различных жидких, газообразных и парообразных сред по перепаду давления на разного рода сужающих устройствах (стандартных диафрагмах, соплах, включая сопла Вентури) и дополнительно вводимых в поток гидро- и аэродинамических сопротивлениях, например на преобразователях типа Annubar или на нестандартных гидро- и аэродинамических препятствиях;

· перепада - разности давления, вакуумметрических, избыточных, в двух точках технологического цикла, включая потери на фильтрах систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

· уровня жидких сред по величине гидростатического столба.

Согласно ГОСТ 18140–84/23/, предельные номинальные перепады давления дифманометров-расходомеров, верхние пределы или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-перепадомеров должны приниматься из следующего ряда:

10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 Па;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3 МПа.

У дифманометров-расходомеров верхние пределы измерений выбираются из ряда, определяемого выражением:

А = а × 10n, (2.7)

где а – одно из чисел следующего ряда: 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; n – целое (положительное или отрицательное) число или нуль.

Верхние пределы измерений или сумма абсолютных значений верхних пределов измерений дифманометров-уровнемеров следует выбирать и ряда:

0,25; 0,4; 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100 и 160 метров.

Одной из важных характеристик дифманометров является предельно допустимое рабочее избыточное давление, т. е. избыточное давление, которое могут выдержать рабочие каналы без необратимой деформации чувствительных элементов. Такое значение параметра принимается из следующего ряда:

25; 40; 63; 100; 160; 250; 400 и 630 кПа;

1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 32; 40 и 63 МПа.

Нижние пределы измерений дифманометров-расходо-меров из-за неустойчивости работы стандартных сужающих устройств при малых Числах Рейнольдса измеряемого потока не должны превышать 30 % шкалы прибора. У преобразователей Annubar этот предел не превышает 10 % при сохранении объявленного класса точности (1,0).

Классы точности дифманометров принимаются из ряда: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5.

Дифманометры должны иметь линейную шкалу при измерении уровня или перепада, линейную или квадратичную – при измерении расхода.

Дифманометры могут иметь условные обозначения, предложенные в методике п.1.4. Указываются модель прибора, причем на первом месте в обозначении фиксируется измеряемый параметр – тип измерителя (дифманометр), затем – принцип измерения и функция, предельный номинальный перепад, избыточное рабочее давление, класс точности. Например, дифманометр сильфонный показывающий в корпусе диаметром 160 мм, на предельный номинальный перепад давления 630 кПа, с рабочим избыточным давлением 32 МПа, класса точности 1,5 обозначается как

ДСП 160 (0…630 кПа)-32 МПа-1,5.

После этого допускается указывать дополнительные обозначения, например исполнение по «IP», измеряемой среде, присоединительным линиям и т. д.

Специфика измерения дифференциального давления обусловливает наличие в дифманометрах устройств продувки импульсных линий без необходимости демонтажа прибора или его узлов.

При испытаниях, а также в нормальных условиях отечественные дифманометры, согласно требований производителя, должны обеспечивать заданные метрологические характеристики после выдержки не менее 6-ти часов при температуре окружающей среды:

20 ± 2 или 23 ± 2 оС – для приборов классов точности 0,5; 0,6 и 1;

20 ± 5 или 23 ± 5 оС – для приборов класса точности 1,5.

Современные конструкции из-за снижения металлоемкости и совершенствования преобразователей позволяют сокращать время температурной адаптации у некоторых моделей до нескольких десятков минут.

Конкретная температура приведена в ТУ на измеритель и должна регистрироваться в техническом описании или паспорте на прибор.

Дифманометры, не защищенные от одностороннего воздействия, должны выдерживать перегрузку со стороны среды «плюсового» давления, превышающую предельные номинальные перепады на 10…50 %. «Плюсовым», в противовес «минусовому», называют большее из двух давлений среды, поступающей на вход дифференциального манометра.

Конструкции, у которых предусмотрены односторонние перегрузки, должны выдерживать десятикратные, стократные или двухсот пятидесятикратные односторонние перегрузки/23/.

Показывающие дифференциальные манометры на основе трубчатой пружины находят широкое применение для визуализации расхода различных сред, гидродинамических потерь в системах теплового отопления.

Дифференциальное давление, т. е. разность давлений р отсчитывается стрелкой на шкале циферблата.

Дифманометры такого типа, исходя из особенностей трубчатых пружин, обеспечивают работоспособность в промышленных условиях в диапазоне от 0 до 100 МПа.[ http://jumas.ru/index.php?area=1&p=static&page=razdel2_2_4]

Тематики

Синонимы

EN

- differential gauge pressure

- differential manometer

- differential pressure gage

- differential pressure indicator

- differential-pressure gage

DE

FR

Франко-русский словарь нормативно-технической терминологии > manometre differentile

45 Differenzdruckmessgerät

дифференциальный манометр

дифманометр

Манометр для измерения разности двух давлений.

Примечание

Дифманометр с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м2) называется микроманометром.

[ГОСТ 8.271-77]

дифференциальный манометр

-

[Лугинский Я. Н. и др. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике. 2-е издание - М.: РУССО, 1995 - 616 с.]EN

differential-pressure gage

(engineering) Apparatus to measure pressure differences between two points in a system; it can be a pressured liquid column balanced by a pressured liquid reservoir, a formed metallic pressure element with opposing force, or an electrical-electronic gage (such as strain, thermal-conductivity, or ionization).

[ http://www.answers.com/topic/differential-pressure-gage#ixzz1gzzibWaQ]Малые значения дифференциального давления могут измеряться приборами на основе мембран и сильфонов.

Манометры дифференциальные сильфонные показывающие типа ДСП-160 нашли широкое применение на территории СНГ. Принцип их действия основан на деформации двух автономных сильфонных блоков, находящихся под воздействием «плюсового» и «минусового» давления. Эти деформации преобразовываются в перемещение указательной стрелки прибора. Перемещение стрелки осуществляется до установления равновесия между «плюсовым» сильфоном, с одной стороны, и «минусовым» и цилиндрической пружиной - с другой.

Рис. 2.23Дифференциальный сильфонный манометр:

а – схема привода стрелки;

б – блок первичного преобразования;

1 – «плюсовый» сильфон;

2 – «минусовый» сильфон;

3 – шток;

4 – рычаг;

5 – торсионный вывод;

6 – цилиндрическая пружина;

7 – компенсатор;

8 – плоскостный клапан;

9 – основание;

10 и 11 – крышки;

12 – подводящий штуцер;

13 – манжета;

14 – дросселирующий канал;

15 – клапан;

16 – рычажная система;

17 – трибко-секторный механизм;

18 – стрелка;

19 – регулировочный винт;

20 – натяжная пружина;

21 – пробка;

22 – уплотнительное резиновое кольцо«Плюсовый» 1 и «минусовый» 2 сильфоны (рис. Рис. 2.23, б) соединены между собой штоком 3, функционально связанным с рычагом 4, который, в свою очередь, неподвижно закреплен на оси торсионного вывода 5. К концу штока на выходе «минусового» сильфона присоединена цилиндрическая пружина 6, закрепленная нижним основанием на компенсаторе 7 и работающая на растяжение. Каждому номинальному перепаду давления соответствует определенная пружина.

«Плюсовый» сильфон состоит из двух частей. Его первая часть (компенсатор 7, состоящий из трех дополнительных гофр и плоскостных клапанов 8) предназначена для уменьшения температурной погрешности прибора из-за изменения объема жидкости-наполнителя, обусловленного варьированием температуры окружающего воздуха. При изменении температуры окружающей среды и соответственно рабочей жидкости ее увеличивающийся объем перетекает через плоскостный клапан во внутреннюю полость сильфонов. Вторая часть «плюсового» сильфона рабочая и идентична по конструкции «минусовому» сильфону.

«Плюсовый» и «минусовый» сильфоны присоединены к основанию 9, на котором установлены крышки 10 и 11, образующие вместе с сильфонами «плюсовую» и «минусовую» камеры с соответствующими подводящими штуцерами 12 давления р + и рВнутренние объемы сильфонов, так же как и внутренняя полость основания 9, заполняются: жидкостью ПМС-5 для обычного и коррозионно-стойкого исполнений; составом ПЭФ-703110 – в кислородном варианте; дистиллированной водой – в варианте для пищевой промышленности и жидкостью ПМС-20 – для газового исполнения.

В конструкциях дифманометров, предназначенных для измерения давления газа, на шток одета манжета 13, движение среды организовано через дросселирующий канал 14. Регулированием размера проходного канала с помощью клапана 15 обеспечивается степень демпфирования измеряемого параметра.