-

21 Moonfleet

1955 – США (89 мин)Произв. MGM (Джон Хаусмен)Реж. ФРИЦ ЛАНГСцен. Ян Люстиг, Маргарет Фиттс по одноименному роману Джона Мида ФолкнераОпер. Роберт Планк (Eastmancolor, Cinemascope)Муз. Миклош РожаВ ролях Стюарт Грейнджер (Джереми Фокс), Джордж Сандерз (лорд Эшвуд), Джоан Гринвуд (леди Эшвуд), Вивека Линдфорс (Анна Минтон), Джон Уайтли (Джон Моуэн), Лилиан Монтевекки (цыганка), Шон Макклори (Эльзевир Блок), Мелвилл Купер (Феликс Ретси), Алан Нэйпиер (отец Гленни), Джон Хойт (Мэскью), Донна Коркоран (Грейс), Джек Элам (Дэймен), Дэн Симор (Халл), Иэн Вулф (Тьюксбери), Фрэнк Фергюсон (кучер).Октябрьской ночью 1757 г. в деревню Мунфлит на английском побережье приходит мальчик Джон Моуэн. Его родители умерли, но мать перед смертью оставила письмо с советом искать крова у Джереми Фокса, которого она некогда любила в Мунфлите, где жила с родителями. Провалившись в яму на кладбище, мальчик оказывается среди контрабандистов: с их бандой, судя по всему, связан и Фокс, поскольку он тоже появляется тут, с новой любовницей-цыганкой. Чтобы подтвердить подлинность письма, мальчик предъявляет ему семейный перстень Моуэнов. Фокс не испытывает ни малейшей симпатии к роду Моуэнов, которые некогда запретили ему видеться с Оливией, матерью Джона, и дошли даже до того, что спустили на него собак. На следующий день Фокс пытается избавиться от Джона, посадив его в карету и отправив в колледж. Но Джон думает, что его похитили, выпрыгивает из кареты на полном ходу и приходит в особняк «Мунфлит», где сейчас живет Фокс. Фокс впечатлен отвагой мальчика и столь упорным желанием считать его тем самым, ниспосланным провидением, другом, о котором ему говорила мать; он решает оставить Джона при себе.Жители деревни живут в страхе, опасаясь призраков, в 1-ю очередь – призрака Барбароссы (он же – Джон Моуэн, далекий предок мальчика): тот, по их мнению, ищет бесценный бриллиант, ради которого некогда предал короля. Этот бриллиант будоражит умы. Мальчик идет через кладбище и снова проваливается в яму. Он попадает в склеп и валит на землю гроб Барбароссы, спрятанный в стене. Среди костей он находит медальон с куском пергамента. Затем он тайком пробирается на собрание контрабандистов – тех самых людей, которых деревенские жители принимают за призраков. Является их предводитель: это Джереми Фокс. Бандиты требуют, чтобы он выделил им более крупную долю добычи. Уходя, они заделывают яму, куда провалился Джон. Оказавшись взаперти, мальчик зовет Фокса. Контрабандист находит его и приводит в таверну Эльзевира Блока. Бандиты хотят его убить, потому что он слишком много знает. Джереми Фокс не согласен; он бьется на поединке с Блоком, возглавившим бунт. Блок хватает алебарду, но Фокс накидывает на него сеть.Фокс твердо намерен отправить мальчика в колонии. Также он хочет отправить подальше и свою любовницу Анну Минтон, с которой только что расстался. Но та не готова смириться и выдает Фокса полиции: полицейские приходят на пляж, когда контрабандисты разгружают товар. В начавшейся перестрелке Анна получает смертельную рану. Фокс, которому удается уйти от преследователей, по-прежнему намерен отослать мальчика, но решает повременить с этим, когда Джон показывает ему пергамент, найденный в медальоне. На пергаменте выписано несколько пронумерованных библейских стихов. Фокс разгадывает шифр и понимает, что бриллиант Моуэнов находится где-то на глубине колодца в крепости-тюрьме Холлисбрук. За голову Фокса назначена награда. Лорд Эшвуд, циничный и продажный аристократ, пользуется этим, чтобы разорвать союз, заключенный им с Фоксом. Но Фокс сообщает ему, что скоро завладеет сокровищем, и лорд Эшвуд меняет решение.Переодевшись солдатом, Фокс является в Холлисбрук вместе с мальчиком, который спускается на дно колодца в ведре и находит бриллиант. Джон думает, что Фокс уедет в колонии вместе с ним. На самом же деле Фокс уходит, пока мальчик спит, и уносит с собой бриллиант. У изголовья он оставляет записку: «Ваша мать напрасно доверяла Джереми Фоксу». Затем он садится в карету к лорду и леди Эшвуд и показывает им бриллиант, которому они очень радуются. Но внезапно он мрачнеет, вспоминая о мальчике (Эшвуды думают, что Фокс его убил). Фокс хочет, чтобы кучер развернул карету. Эшвуду это не нравится, и он наносит Фоксу удар в спину. Фокс, смертельно раненный, оборачивается и убивает Эшвуда, после чего карета падает в овраг. Фокс возвращается в особняк и, уничтожив оставленную записку, возвращает мальчику бриллиант и советует отдать его местному священнику, который заплатит за обучение мальчика. Фокс обещает Джону вернуться. Он уплывает на маленькой лодке и умирает. Некоторое время спустя Джон открывает ворота особняка «Мунфлит»: он живет здесь и все еще надеется, что его друг Джереми Фокс скоро вернется.► Прежде всего, напомним, что этот фильм, знаковый для целого поколения киноманов, которые любили его и принесли ему известность, вообще не планировался к показу во Франции, поскольку «MGM» рассматривала его как второсортный продукт. Он попал в прокат лишь стараниями «мак-магонцев» в марте 1960 г., через 5 лет после премьеры в США, и демонстрировался только в кинотеатре на авеню Мак-Магон, который даже не относился к кинотеатрам 1-й очереди проката. Это лишь подчеркивает, до какой степени важнейшие голливудские шедевры иногда – и довольно часто – тонули в общей массе американской продукции, оставаясь безвестными, анонимными, даже хранимыми этой безвестностью: для пробуждения им, как Спящей Красавице, недоставало только любви поклонников. Фильм знаменует собой возвращение Ланга на «MGM» (в некотором роде тайный реванш), где он снял свой 1-й американский фильм Ярость, Fury. Кроме того, Мунфлит – его 1-й фильм в широкоэкранном формате; Ланг этот формат не любил, но прекрасно к нему приспособился не только в этом фильме, но и в 2-х следующих, Пока город спит, While the City Sleeps и Вне обоснованных сомнений, Beyond a Reasonable Doubt. Наконец, это один из редчайших костюмных фильмов в его карьере. Экранизируя роман Джона Мида Фолкнера ( которого многие считают Стивенсоном или Диккенсом в миниатюре), Ланг заимствует традиционные для писателя атмосферу, время и героев и полностью подчиняет их законам своего мира. Он ведет сюжет сквозь хитросплетение тайн – тайные общества, гроты, пещеры, двусмысленные персонажи или ситуации, смешивающие реальность с фантастикой: все это интересовало Ланга с 1-х его шагов в кино. Обстановка приключенческого романа, воссозданная в студийных павильонах и на калифорнийском побережье, скрывает глубинный пессимизм режиссера, поскольку Ланг ни на минуту не перестает смотреть на своих героев крайне критичным взглядом. Почти ни один герой, по его мнению, не достоин прощения, и, несмотря на видимость, Мунфлит в этом отношении немногим отличается от Пока город спит и Вне обоснованных сомнений.Сценарий, основанный на странствиях и открытиях ребенка (Ланг не раз уделял ребенку важнейшую роль в своих фильмах, см. Охота на человека, Man Hunt, 1941), наталкивает автора на размышления о разных возрастах человека и, в частности, о связи детства и зрелости. Вместо того чтобы иллюстрировать банальное противопоставление невинности и извращенности, Ланг в образах ребенка и взрослого выражает различные негативные и почти жалкие стороны человеческого удела. Невинность ребенка становится прежде всего синонимом неведения и иллюзий. Джон Моуэн думает, что нашел в Джереми Фоксе друга, и он действительно добьется его дружбы, но уже в иных мирах. Повеса Джереми Фокс, в котором еще осталась искра совести, пробужденная грустными воспоминаниями об утраченной невесте и появлением ребенка (возможно – его собственного сына), в конечном счете попробует быть добрым и справедливым, но это его и погубит. Совесть словно становится предвестницей трагедии, в чьи силки всегда попадают герои Ланга. Тем не менее смерть Фокса окажется не столь бесславной, как смерть старого «судьи» Мэскью (Джон Хойт) или циника Эшвуда – марионеток, застывших карикатур на правосудие (в 1-м случае), на роскошь и утонченность (во 2-м), в которых не осталось больше ничего человеческого.Волнующе роскошная постановка до конца использует возможности каждой декорации и ситуации. Она обладает поразительной красотой – не только внешней, но и проникающей в самую глубину персонажей. Каждый в этом сюжете получит возможность показать свою картину мира. Мальчик участвует в масштабной игре в прятки-догонялки, захватывающей и полной опасностей, и получает в награду бриллиант и – как ему кажется – друга. Джереми Фокс мстит контрабандой своему врагу, добропорядочному обществу, а потом, вернувшись к ребенку, сохраняет (ценой своей жизни) верность былой любви. Эшвуда губит самая сильная страсть – алчность; и тем самым лорд остается верен себе и своим порокам. Так же обстоит дело и с каждым персонажем, вплоть до самых незначительных и второстепенных. Эта элегантность Ланга передает зрителю ощущение беспримесного, чистейшего наслаждения: оно рождается из глубочайшей драматургической и изобразительной логичности каждого плана, из почти безупречной власти Ланга над материалом. Добавьте к этому скромность гения и некоторую относительную безвестность, которая, как тонкий слой пыли, как налет столетий, делает его еще драгоценнее.N.B. Ланг долгое время утверждал, что крайне недоволен финалом фильма, который он тем не менее снял; затем он передумал (мнения Ланга не столь важны, как его талант). В любом случае финальный эпизод не имеет ничего общего с банальным хэппи-эндом. Ребенок продолжает заблуждаться, ожидая возвращения того, кто никогда не вернется, и открывает ворота навстречу воображаемому и сомнительному апофеозу. Эта сцена немного напоминает вступление в Рай, которым завершается приключение главных героев в финале Живёшь только раз, You Only Live Once. -

22 _about

\ \ \ \ \ Предоставленный Вашему вниманию словарь призван способствовать взаимодействию между англо- и русскоязычными специалистами в области библиотечного дела и информатики. Данная работа содействует ознакомлению с профессиональной литературой на иностранном языке. Тем самым достигается одна из основных целей словаря — повышение взаимопонимания и сотрудничества между англо- и русскоязычными специалистами библиотечного и информационного дела.\ \ \ \ \ Данная работа преследует две задачи: первая — выявить и отобрать профессиональные термины на одном языке, вторая — перевести их. Мы стремились создать словарь, отвечающий нуждам библиотекарей, переводчиков, а также преподавателей и студентов библиотечно-информационных факультетов.\ \ \ \ \ "Англо-русский словарь библиотечно-информационных терминов" содержит слова и выражения, используемые в библиотечно-информационной сфере.\ \ \ \ \ В словарь включены термины из следующих смежных дисциплин: библиографии, книготорговли, графики, информационной науки и вычислительной техники, издательского и типографского дела, а также телекоммуникационной отрасли. Термины из смежных дисциплин отбирались в соответствии с их использованием в библиотековедении. В словарь намеренно не включены вышедшие из употребления термины и слэнг.\ \ \ \ \ Историческая заметка. Двуязычные словари создавались в России на протяжении долгого времени. Одними из первых появились русско-французские словари "Dictionnaire Moscovite", составленный Жаном Соважем (Jehan Sauvage) и "Dictionnaire des Moscovites", созданный Андре Теве (Andre Thevet). Оба словаря распространялись в рукописной форме около 1586 года. Первым опубликованным словарем был краткий 23-страничный словник церковнославянского языка "Лексис, сиречь речения вкратце собранны и из словенского языка на просты русский диялект истолкованы", составленный Лаврентием Зизанием (Вильна, 1596 г.). Первый англо-русский словарь "Новой словарь англиской и россшской" ("А New Dictionary, English Russian") (1784 г.) был составлен Прохором Ждановым для кадетов Санкт-Петербургского Морского Шляхетного Кадетского Корпуса. Он включал 4000 слов и выражений. Составленная в 1755 г. М. В. Ломоносовым первая грамматика современного русского языка способствовала усилиям по созданию такого рода словарей. Старейшая дошедшая до нашего времени русская грамматика, составленная немцем Г.В. Лудольфом, была опубликована в 1696 г. в Оксфорде.\ \ \ \ \ Проект создания настоящего словаря был задуман Ириной Б. Гореловой (Иваново, Россия), проходившей стажировку в Гарвардском университете по программе подготовки научных сотрудников. Марианна Тэкс Чолдин (Иллинойский университет) представила друг другу Ирину Горелову и Джона Ричардсона посредством электронной почты. Поэтому когда Джон Ричардсон посетил Москву осенью 1999 г., им пришлось организовать встречу, не зная друг друга в лицо. Уподобляясь герою шпионского детектива, Джон стоял посреди Красной площади в Москве, держа в руках выпуск "Library Quarterly" ("Библиотечный ежеквартальник", научный журнал по проблемам библиотековедения, издающийся один раз в квартал). Именно по этой примете Ирина должна была его опознать.\ \ \ \ \ Доктор наук Ричардсон получил грант на работу над данным проектом. Он нанял Елену Валиновскую (Санкт-Петербург) в качестве старшего редактора. В июне 1995 г., будучи студенткой Санкт-Петербургской государственной академии культуры, г-жа Валиновская составила Словарь Американского слэнга для студентов.\ \ \ \ \ В процессе работы над настоящим словарем она создала электронные файлы с терминами, основываясь на бумажной картотеке, полученной от Ирины Гореловой.\ \ \ \ \ Г-жа Валиновская также подобрала и перевела термины, начинающиеся с R и следующие за ней буквы. В течение 2000-2001 и 2001-2002 учебных годов Эльза Гусева была привлечена к работе над словарем в качестве редактора-консультанта. В этот период времени она была исследователем (стажером) в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, работа в котором проводилась в рамках программы стажировки для научных сотрудников, осуществляемой под эгидой Государственного департамента США. Г-жа Гусева работает старшим преподавателем библиотечно-информационного факультета Московского государственного университета культуры и искусств. Инна Ильинская работала над словарем в качестве помощника редактора, одновременно обучаясь в двухгодичной магистратуре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по специальности "библиотековедение и информационная наука".\ \ \ \ \ Подбор терминов и их перевод. Ирина Горелова, а затем руководитель проекта просмотрели многочисленные ресурсы на стадии составления предварительного перечня слов и выражений, пригодных для включения в словарь. (См. список использованных источников, которые могут быть просмотрены при выборе соответствующей гиперссылки. Начало словаря вплоть до буквы R во многом опирается на "Англо-русский библиотечно-библиографический словарь" (1958 г.) и "Англо-русский словарь книговедческих терминов" (1962 г.). Словарь "Bibliothekarishches Handworterbuch; Librarian's Dictionary; Настольный словарь библиотекаря" (1995 г.), составленный Британским Советом, заложил основу части словаря, начинающейся с буквы R.) Из предварительного перечня были отобраны термины, используемые американскими библиотекарями, которые, по нашему мнению, удовлетворят потребностям аудитории словаря. На последующем этапе помощник редактора проверял точность соответствия русских слов и выражений американским терминам.\ \ \ \ \ Мы полагаем, что база словаря удовлетворит возрастающий интерес русских специалистов к иностранной литературе по библиотечному делу и информатике. В настоящее время все большее количество иностранных слов и выражений со временем входит в число часто употребляемых слов русского языка.\ \ \ \ \ Заголовки словарных статей располагаются в строго алфавитном порядке. В словаре принято американское написание терминов. Авторы-составители словаря следовали правописанию слов и выражений, приведенному в электронной версии "Merriam-Webster's Collegiate Dictionary". Мы полагаем, что пользователи словаря, разговаривающие на британском варианте английского языка, смогут без труда найти соответствующие термины. Мы старались не включать словарные статьи, начинающиеся с предлогов. Предпочтение отдавалось статьям, начинающимся с существительных или в редких случаях с прилагательных.\ \ \ \ \ Термины были переведены в процессе дискуссий между членами редакционной коллегии. Перевод и толкования являются скорее описательными нежели предписательными. В случаях, когда в словарной статье приведены несколько русских терминов, соблюдены следующие правила: первый термин является исконно русским, а не просто транслитерированным с английского языка, другие термины перечислены в порядке частоты их использования.\ \ \ \ \ Многие заимствованные выражения относятся к технике, аппаратуре и устройствам; например, компьютер, мегабайт, модем, пейджер, принтер, тонер. Подобные термины зачастую транслитерированы на русский язык. Хотя такие понятия, как электронная почта (e-mail) также могли бы быть транслитерированы, согласно мнению Александра Исаевича Солженицына, высказанному им в 1995 г., этого не следует допускать.\ \ \ \ \ В словарь были включены синонимы, помеченные соответствующими ссылками (например, см. или см. также). Перекрестная ссылка см. также соединяет значения, предложенные для сравнения.\ \ \ \ \ Сопроводительные материалы. Как уже упомянуто выше, составители словаря использовали связующие и перекрестные ссылки. В добавление к этому в словарь включен список сокращений.\ \ \ \ \ Одна из новаторских особенностей электронных версий словаря, предназначенных для размещения в Интернете и для записи на CD-ROM, является звукозапись произношения терминов носителями языка. Джон Ричардсон, родившийся на Среднем Западе США, но говорящий с Калифорнийским акцентом, запишет термины на английском языке. Инна А. Ильинская записала русский перевод терминов, начинающихся на буквы А, В и С. Предварительная версия словаря расположена по адресу: http://purl.org/net/LIS-Terms.\ \ \ \ \ Создание словаря было бы невозможно без финансовой поддержки со стороны Научно-исследовательского отдела Онлайнового компьютерного библиотечного центра (в то время возглавляемого доктором наук Терри Нуроу (Dr. Terry Noreault)), а также гранта имени Харольда Ланкуара на международные исследования, предоставленного Бэта Фай Му (Beta Phi Mu); двух грантов, выделенных Советом по научным исследованиям при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.\ \ \ \ \ Составитель и руководитель проекта словаря благодарит за помощь рецензентов доктора наук Роберта Бургера (Dr. Robert Burger) (Иллинойский университет в Урбане-Шампэйн, Славянская и восточноевропейская библиотека); доктора наук Чарльза Э. Гриббла (Dr. Charles Е. Gribble) (Государственный университет Огайо, Факультет славянских и восточноевропейских языков и литературы); доктора наук Ирину Л. Линден (Провиденс, Род Айланд; ранее работавшую в Американском центре в Санкт-Петербурге, Россия); Патрицию Полански (Ms. Patricia Polansky) (Гавайский университет в Маноа, Русский отдел библиотеки Гамильтона); доктора наук Брэдли Л. Шаффнера (Dr. Bradley L. Schaffner) (Канзасский университет, Славянский отдел библиотеки); доктора наук Якова Л. Шрайберга (Государственная публичная научно-техническая библиотека России, Москва). В работе над словарем также оказали большую помощь доктор наук Джэрри Бенуа (Dr. Gerry Benoit) (доцент Университета Кентукки); Ральф Лэван (Mr. Ralph Levan) (сотрудник Научно-исследовательского отдела Онлайнового компьютерного библиотечного центра); Дэна Вуд (Mr. Dana Wood) (Дэнасаунд, Лос-Анджелес). Главный редактор благодарит Келли Энн Колар (Ms. Kelly Ann Kolar) (Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Факультет информатики) за помощь, оказанную при подготовке словаря к печати.\ \ \ \ \ Составитель и руководитель проекта надеется на то, что данная работа послужит для читателей современным, исчерпывающим и авторитетным источником по библиотечному делу и информатике. Можно согласиться с афоризмом Самуэля Джонсона, который сказал:\ \ \ \ \ "словари, точно часы; лучше иметь самые плохие часы, чем никаких, и в то же время нельзя рассчитывать на то, что лучшие часы будут абсолютно точны".\ \ \ \ \ Авторы-составители словаря с благодарностью примут отзывы, замечания и предложения.\ \ \ \ \ Лос-Анджелес, Калифорния, 7 октября 2003 года\\ \ \ \ \ Профессор Ричардсон является штатным профессором на кафедре информационных наук в Университете Калифорнии в Лос-Анджелосе, а также заместителем декана по работе с аспирантами в том же университете.\ \ \ \ \ Закончил Государственный университет штата Огайо по социологии в 1971 г., аспирантуру по библиотечным наукам в Университете Вандербильта (Пибоди Колледж) в 1972 г., и получил степень доктора в Университете штата Индиана в 1978 г.\ \ \ \ \ Профессор Ричардсон в первый раз был в Москве и Санкт-Петербурге весной 1996 г. как приглашенный исследователь Ассоциации библиотечных и информационных наук по гранту от Фонда Уилсона (Н. W. Wilson Foundation). Результаты этого визита описаны в статье "Библиотечное и информационное образование в России: опыт Санкт-Петербургской государственной академии культуры" ("Education for Library and Information Science in Russia: A Case Study of the St. Petersburg State Academy o f Culture"), напечатанной в журнале Journal of Education for Library and Information Science Education (зима 1998 г.).\ \ \ \ \ Заинтересовавшись Россией, профессор Ричардсон вернулся в страну летом 1997 г., чтобы написать статью "Начало библиотечного образования в СССР: роль Надежды Константиновны Крупской (1869-1939), Любови Борисовны Хавкиной-Хамбургер (1871-1949) и Генриетты Абеле-Дерман (1882-1954)" ("The Origin of Soviet Education for Librarianship: The Role of Nadezhda Konstantinovna Krupskaya (1869-1939), Lyubov' Borisovna Khavkina-Hamburger (1871-1949) and Genrietta К. Abele-Derman (1882-1954)"). Эта статья вышла в журнале Journal of Education for Library and Information Science (весна 2000 г.). Кроме этого, профессор Ричардсон описал свою работу в России в статье "Новые тенденции на Дальнем Востоке России: состояние библиотечного образования" ("Recent Developments in the Russian Far East: The State o f Education for Librarians hip"), которая вышла в том же журнале Journal o f Education for Library and Information Science (лето 2003 г.). Примерно в то же время Российская государственная библиотека предложила профессору Ричардсону участвовать в юбилейном томе по поводу 300-летней годовщины библиотеки, и он написал вышедшую в этом томе статью "Концептуализация американского справочно-библиографического обслуживания: настоящее, прошлое и будущее" (Справочно-библиографическое обслуживание: история, современное состояние и перспективы развития,2003).\ \ \ \ \ По возвращении в США в 1996 г. профессор Ричардсон был спонсором Программы по усовершенствованию младшего персонала (Госдепартамент США и Американский совет преподавателей русского языка), в которой в 2000/2001 учебном году в качестве стажера участвовала Е. Гусева (Московский государственный университет культуры и искусств). Профессор Ричардсон является координатором программы обмена между Университетом Калифорнии в Лос-Анджелосе и Санкт-Петербургским Государственным университетом культуры, позволившей двум русским студентам, Елене Валиновской и Инне Ильинской, обучаться в Университете Калифорнии в Лос-Анджелосе. При реализации программы "Открытый мир" (Библиотека Конгресса) профессор Ричардсон осуществлял организацию пребывания в США для выдающихся библиотечных работников из России (2003 и 2004 гг.).\ \ \ \ \ В последнее время профессор Ричардсон выполнял функции специалиста по анализу предлагаемых проектов для программы ФУЛБРАЙТ в России (Программы для приглашенных исследователей, 2004 г.).\ \ \ \ \ Благодаря грантам Госдепартамента США профессор Ричардсон также читал лекции на Дальнем Востоке России (Владивосток, Хабаровск, Сахалин, 2000 и 2003 гг.), а также в Эритрее (2003 г.), в Уганде (2001 г.) и в Замбии (2001 г.). Весной 2005 г. он получил стипендию для специалистов высшего звена в библиотечных науках для работы во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Профессор Ричардсон провел около месяца на Дальнем Востоке России, устраивая семинары, читая мини-курс по виртуальным аспектам справочно-библиографического обслуживания, а также работая вместе с персоналом ВГУЭС над разработкой новой программы по информационным наукам.\\ \ \ \ \ Мне выпала большая честь представить российским и зарубежным специалистам "Англо-русский словарь по библиотечно-информационной деятельности", подготовленный группой американских и российских коллег под руководством профессора Джона Ричардсона\ \ \ \ \ (США) и выходящий под редакцией магистра библиотековедения В. В. Зверевича (Россия). Хотелось бы, прежде всего, от имени российских специалистов, которые готовили к печати настоящее издание, выразить нашу искреннюю благодарность за инициативу. Уверен, что издание Словаря окажется неожиданным сюрпризом для некоторых научных коллективов России — ведь идея подготовки Словаря, как говорится, "носилась в воздухе" уже несколько десятилетий. Но идеи оставались идеями, а словаря все не было.\ \ \ \ \ Зачем нам нужен "Англо-русский словарь по библиотечной и информационной деятельности"? Вопрос кажется риторическим, но, если подумать, становится понятно, что на него не так просто найти ответ.\ \ \ \ \ В дореволюционной России библиотекари, которые представляли наиболее образованный отряд интеллигенции, знали иностранные языки, читали, общались и переписывались со своими коллегами. Любовь Борисовна Хавкина (1871-1949) — основатель библиотечного образования в России (1913 г.), получила библиотечное образование в Германии, но свободно владела многими языками и еще в 1920-х гг. подготовила рукопись "Словари библиотечной и библиографических терминов. Англо-русский. Немецко-русский. Французско-русский. С приложением списка латинских терминов". Но в послереволюционные годы знание иностранных языков не поощрялось, и особой нужды в языковых словарях (тем более профессиональных) не испытывалось. Словарь Л. Б. Хавкиной был опубликован лишь в 1952 г., уже после ее смерти.\ \ \ \ \ В социалистическом обществе, на той стадии его развития, когда мы были отгорожены от стран Европы и Америки "железным занавесом", словари были нужны прежде всего узкому кругу специалистов, занимающихся изучением "зарубежного опыта". Это, как правило, были филологи, свободно владеющие английским языком. Отбиралась и переводилась на русский язык литература, в первую очередь, по идеологическим соображениям, та, которая была понятна непрофессионалам.\ \ \ \ \ Преподавание иностранного языка в "рабоче-крестьянской" школе оставляло желать лучшего. Хорошо помню, как учительница английского и немецкого языков часто говорила нам на уроках: "Вам никогда не увидеть в своей жизни ни одного иностранца!" Некоторый перелом наступил лишь в конце 1950-х гг.: появилась система органов научно-технической информации.\ \ \ \ \ И тут выяснилось, что библиотекари не знают языков и не могут взять на себя новые функции. Так повелось с давних пор: в крупных библиотеках нашей страны были созданы "Отделы литературы на иностранных языках" со своими фондами и даже со своими каталогами, работали в них не библиотекари, а дипломированные учителя иностранных языков.\ \ \ \ \ А "международные связи"? Разве наша страна не участвовала в работе ИФЛА, ИСО и других международных организаций? Нет, конечно, участвовала — если наш специалист знал язык и подготовил доклад, то мог претендовать на поездку. Но пускали не всех. Не пустили, например, свободно владеющего несколькими языками индексатора Книжной летописи ВКП Николая Валериановича Русинова (1873-1940) на Первый всемирный конгресс по библиотечному делу и библиографии (Рим—Венеция, 1929 г.) — показался неблагонадежным, да и доклад был не совсем понятным — "Об индексации Книжной летописи".\ \ \ \ \ Доклады переводились квалифицированными переводчиками, которых с годами становилось все меньше и меньше. Вспоминаю, как в середине 1980-х гг. Нина Яковлевна Рыбак (1924-1997?), мастер письменного перевода, человек удивительной судьбы, признавалась мне, что 70% докладов российской делегации "проходят" через ее рабочий стол, заваленный словарями.\ \ \ \ \ Странно, но живя в этой обстановке "идеологического противодействия" наши специалисты, как оказалось, знали зарубежную теорию и практику гораздо лучше, чем коллеги в других странах — о том, что делается в России. Каким же образом? Читали литературу. Старались общаться с теми библиотекарями, которые посещали нашу страну. Углубляли знание языка.\ \ \ \ \ С годами "читающей публики" становилось все больше и больше. Больно говорить о том, что издание известного сборника "Библиотековедение и библиография за рубежом" прекратилось на вып. 138-139. Сорок лет (1958-1997 гг.) он был, по сути дела, единственным изданием подобной тематики в мире! Всероссийская библиотека иностранной литературы продолжает издавать сборники "Библиотеки за рубежом". У нас опубликованы десятки монографий о библиотеках зарубежных стран. Назовем для примера: "Библиотеки и библиотечное дело США: комплексный подход" (коллектив авторов, два издания, 1991-1993 гг.), "Библиотековедческие и информационные исследования в США"\ \ \ \ \ Г. В. Варгановой (2002 г.), "Библиотечное обслуживание детей и юношества: американский опыт" (коллектив авторов, 2004 г.). Соединенным Штатам Америки "повезло" более всего: можно было бы назвать несколько десятков отдельных изданий, сотни статей. (Так и хочется спросить американцев: а что у вас есть о России?)\ \ \ \ \ В советском обществе — об этом сегодня стараются забыть — у библиотек не было проблем с финансированием комплектования фондов. Мы получали — и сегодня получаем, но с каким трудом! — десятки, если Не сотни названий периодики из зарубежных стран. Ежегодно в Кабинет библиотековедения Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (ныне — Российская государственная библиотека) поступали сотни изданий из многих стран мира. Благодаря Л. Б. Хавкиной в этой библиотеке собиралась коллекция библиотечной периодики США и Великобритании — с самых первых номеров (например, Library Journal — с 1876 г.).\ \ \ \ \ Понятно, что с годами все больше внимания мы обращали на то, что преподавание английского специального, профессионального языка поставлено у нас плохо, специальная терминология изучается только на занятиях аспирантов. Очень часто преподают лица с филологическим образованием, не знающие глубоко предмета.\ \ \ \ \ Так рождаются учебники и пособия по "библиотечному английскому", в которых много английского, но почти нет ничего библиотечного. Материалы учебных заданий тематически охватывают лишь проблемы истории книги и библиотечного дела, психологии чтения, немного книговедения, немного библиотековедения (в основном, типологию библиотек). Главное — найти "более или менее понятную" (для преподавателя) статью для проведения учебных занятий по традиционной методике. Находят и изучают: об Александрийской библиотеке, о Британском музее и Библиотеке Конгресса.\ \ \ \ \ Специальной тематики, например, каталогизации и классификации (не говоря о компьютеризации или форматах) такие преподаватели боятся как огня...\ \ \ \ \ Между тем в последние годы в десятки раз возрос поток библиотекарей нашей страны, выезжающих за рубеж на стажировки, участвующих в работе различных международных и национальных конференций. Многие привозят с собой интересные издания. Хочется, чтобы о них знали. Проще всего опубликовать перевод. Возросло число изданий переводов профессиональной литературы, в первую очередь с английского языка. Считается, что каждый, знающий язык, может заняться переводческой работой. Проблемы с библиотечной тематикой?\ \ \ \ \ Так ведь это не молекулярная биология, не порошковая металлургия и не высшая алгебра... Элементарный, на первый взгляд, текст. Многим из переводчиков и в голову не приходит, что библиотекари пользуются специальным языком, обладающим весьма специфической системой терминов и понятий. Берутся за перевод, не зная о том, что есть (и немало) специальные словари библиотечной и книговедческой лексики.\ \ \ \ \ Качество профессионального перевода в последние годы снизилось. Квалифицированные переводчики, свободно владеющие английским (и блестяще русским, что очень важно при синхронном переводе), стали "штучным товаром". Что говорить, если их всего несколько, мы видим и слышим их на всех конференциях и совещаниях. А те, которые изучали язык в целом, чаще всего переводят как придется. Не зная, например, реалий американской библиотечной практики, переводчик видит "слова", а не эквивалентные им понятия.\ \ \ \ \ В принципе, наверное, вовсе не обязательно было заканчивать библиотечный вуз, чтобы разбираться в библиотечном деле, в библиотечной теории и практике.\ \ \ \ \ Не имели базового библиотечного образования ни Татьяна Петровна Елизаренкова (1900-1968), ни Михаил Хачатурович Сарингулян (1926-1997), но их словарями мы пользуемся и сейчас.\ \ \ \ \ Инициатива создания "Словаря книговедческих терминов" принадлежала Борису Петровичу Каневскому (1922-1991), заведующему отделом иностранного комплектования и международного книгообмена Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина. Сам Б. П. Каневский отлично владел библиотечным английским, многие годы работал с литературой, постоянно переписывался и общался с коллегами. В ответ на простой вопрос о значении того или иного термина, он мог прочитать целую лекцию, объясняя попутно многие реалии англо-американской библиотечной практики.\ \ \ \ \ По предложению Б. П. Каневского один из сотрудников его отдела — М. X. Сарингулян в послевоенные годы начал вести картотеку терминов, анализируя широкий спектр литературы — не только библиотечной и библиографической, но также и по многим смежным областям. Более десяти лет велся учет всей лексики из книг и периодики. "Англо-русский библиотечно-библиографический словарь" М. X. Сарингуляна выпустило издательство Всесоюзной книжной палаты в 1958 г. тиражом 10 тыс. экземпляров. Это — удивительный труд, сохраняющий свое значение и сегодня. В словаре (с. 7-202) объяснено свыше 11 тыс. терминов и понятий, очень богато представлены сокращения (с. 203-232), даны справочные таблицы перевода римских цифр в арабские, английских мер, градусов Фаренгейта и Цельсия, типографских пунктов. Но самым ценным были "Иллюстрации" — несколько сот рисунков, иллюстрирующих те или иные реалии языка. Вскоре после издания словаря М. X. Сарингулян был приглашен на работу в Министерство внешней торговли и многие десятилетия провел в зарубежных командировках. Он рассказал мне (так получилось, что мы жили в одном доме), что огромная картотека оставалась в библиотеке, но разыскать ее уже не удалось.\ \ \ \ \ В те же годы продолжала собирать и систематизировать нашу профессиональную лексику Т. П. Елизаренкова, преподаватель, заведующая кафедрой иностранных языков Московского библиотечного института. Здесь в научной библиотеке находилась вторая часть коллекции Кабинета библиотековедения. В 1933-1934 гг. его фонды разделились; часть была перевезена из центра Москвы, так как Библиотечный институт переезжал в предоставленное ему здание на Левобережной. Т. П. Елизаренкова, профессиональный лингвист, первая обратила внимание на то, что термины, широко используемые в англо-американской библиотечной литературе, представляют большие трудности для перевода и понимания.\ \ \ \ \ В принципе перевести их не так уж сложно, но при этом легко теряется смысл понятий. Т. П. Елизаренкова стала глубоко изучать не только язык, но и библиотечное дело.\ \ \ \ \ В своей кандидатской диссертации она одной из первых проанализировала зарубежный опыт библиотечного образования. К сожалению, не все ее материалы оказались опубликованными. В 1962 г. вышел из печати ее главный труд — "Англо-русский словарь библиотечных терминов". Ей помогала в работе группа специалистов, среди которых был и профессор Евгений Иванович Шамурин (1889-1962), автор толкового "Словаря книговедческих терминов" (1958 г.). В числе консультантов была и Александра Яковлевна Кушуль (1907-1985), которая обогатила лексику словаря классификационной терминологией. Небольшой тираж (6 тыс. экз.) быстро превратил словарь в исключительную библиографическую редкость.\ \ \ \ \ В 1969 г. вышел в свет небольшой (9300 терминов) "Русско-английский словарь книговедческих терминов" Т. П. Елизаренковой под редакцией Б. П. Каневского.\ \ \ \ \ В 1962 г. в нашей стране появилось в продаже удивительное издание — "Vocabularium bibliothecarii" — объемистая книга (627 с.), изданная ЮНЕСКО. Работа над "Словарем библиотекаря" была начата в конце 1930-х гг., но война прервала ее. С 1949 г. рукопись оказалась в руках Энтони Томпсона, "удивительного англичанина и интернационального библиотекаря", как называли его в ИФЛА. Действительно, Э. Томпсон всю свою жизнь проработал в международных библиотечных организациях. Начиная работу над первоначально накопленным массивом, он занялся систематизацией лексики и в итоге принял решение сделать словарь-полиглот, взяв за основу расположения терминов систематический порядок — по индексам УДК, не зависящим от алфавита какого-либо одного языка.\ \ \ \ \ Первое издание словаря (1953 г.) содержало терминологию на английском, немецком и французском языках. Для представления лексики на русском языке был приглашен профессор Е. И. Шамурин, прекрасно владеющий европейскими языками. В 1960 г. А. Томпсон побывал в Москве, встречался здесь с Е. И. Шамуриным и Т. П. Елизаренковой. Русские термины согласовывались с соответствующими терминами на трех языках.\ \ \ \ \ Второе издание словаря вышло в 1962 г. и содержало термины уже на пяти языках. Пятая, испанская часть, оказалась гораздо слабее русской, так как представляла, по сути дела, лишь перевод с французского. Э. Томпсон продолжал работу над "Словарем библиотекаря" до самой своей смерти в 1979 г., последовательно обогащая набор языков и развивая состав лексики.\ \ \ \ \ Мы рассказали об изданиях 1950-1960-х гг. С тех пор наша терминосистема выросла в объеме, вобрала в себя огромное количество понятий информатики и вычислительной техники и, переработав их в своих целях, создала совершенно новый пласт лексики, не отраженной пока ни в одном словаре. Только Шиали Рамамрита Ранганатан (1892-1970) подарил библиотековедению сотни новых терминов, сложных для понимания уже потому, что большая их часть относится к абстрактным понятиям. Работа над словарем Ш. Р. Ранганатана на протяжении многих лет продолжалась Т. П. Елизаренковой совместно с А. Я. Кушуль. Часть словаря опубликована в приложении к русскому переводу "Классификации двоеточием", изданному ГПНТБ СССР в 1970 г. В конце 1960-х гг. мне посчастливилось принимать участие в этой работе (Т. П. Елизаренкова и А. Я. Кушуль были моими преподавателями в студенческие годы). Предполагалось издать словарь Ш. Р. Ранганатана в полном виде, но в ГПНТБ СССР тема была закрыта. А. Я. Кушуль до самой смерти продолжала работать над освоением терминологии фасетного анализа и синтеза. Многие термины введены ею в публикациях, посвященных Классификационной исследовательской группе в Великобритании, материалы которой она получала непосредственно из Лондона от Дугласа Фоскетта (1918-2004), директора Библиотеки Университетского колледжа (University College) в Лондоне. А. Я. Кушуль внесла огромный вклад в развитие нашей терминосистемы.\ \ \ \ \ Мир современной библиотеки необыкновенно расширился. Наряду с традиционными столами, стульями и каталожными шкафами, появились сотни новых предметов мебели и оборудования, каких-то приспособлений, принадлежностей, устройств... Все они имеют свои собственные названия на английском языке, но мы не всегда знаем их точные эквиваленты. Мы оказываемся беспомощными, взяв в руки известный во всем мире торговый каталог библиотечного оборудования американской фирмы Гэйлорд (Gaylord) — тысячи названий, аналогов которым в русском языке нет. Как это перевести? Многие об этом и не задумываются.\ \ \ \ \ Доказывая (в последние годы — неоднократно) положение о необходимости нового англо-русского словаря, я всегда исходил из того, что это должна быть коллективная работа специалистов России и англоязычных стран.\ \ \ \ \ Мы исходили из того, что в стране накоплен определенный опыт.\ \ \ \ \ Мы располагаем тремя изданиями толкового "Словаря библиотечных терминов", сыгравшего колоссальную роль в упорядочении нашей терминосистемы.\ \ \ \ \ 1990-е гг. были важным этапом в развитии стандартизации терминологии. В рамках Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) были пересмотрены и дополнены ранее утвержденные терминологические стандарты, при этом удалось решить проблемы согласования терминосистем научно-информационной деятельности, библиографии и библиотечного дела. Сегодня общее количество стандартизованных терминов в границах СИБИД приближается к девяти сотням. Стандартизированная терминология в нашей стране лежит в основе законов, положений и инструкций. Ее надо выполнять.\ \ \ \ \ В 1992 г. вышел в свет толковый словарь "Современная каталогизационная терминология" Т. А. Бахтуриной и Э. Р. Сукиасяна (около 600 терминов с эквивалентами на английском, немецком, французском языках).\ \ \ \ \ В 1986 г. ВИНИТИ опубликовал уникальное пособие, выполненное по поручению Международной федерации по документации (FID 650) — "Терминологическое пособие по теории и методике применения УДК".\ \ \ \ \ Подобного издания не было раньше в мировой практике. Под одной обложкой собралось пять идентичных друг другу книжек на русском, английском, немецком, испанском и итальянском языках с систематическим расположением материала (около 400 терминов и понятий) и двумя указателями: алфавитным и в графической форме.\ \ \ \ \ В 1998 г. Т. А. Жуплатова в Самарской областной библиотеке завершила колоссальную работу по объединению лексики словарей М. X. Сарингуляна и Т. П. Елизаренковой. Подготовленный ею по гранту "Англо-русский и русско-английский словарь по библиотечному делу" был на время размещен в Интернете. По ходу работы выяснилось, что наша профессиональная лексика почти полностью отражена в "больших" (трехтомных) словарях (англо-русском и русско-английском), опубликованных в Москве в 1997 г.\ \ \ \ \ В 1990 г. по инициативе директора ГПНТБ России, главного редактора сборника "Научные и технические библиотеки" А. И. Земскова в сборнике был открыт дискуссионный клуб "Термин". В первой публикации (№ 5) был рассмотрен сложный для понимания термин peer review. Участники клуба обсудили проблемы заимствования и написания англоязычных терминов, обсудили содержание понятий оцифровка (оцифровывание), виртуальная — электронная библиотека, электронный каталог, термины и понятия, связанные с типологией электронных ресурсов, термины outsourcing, управление знаниями — экология знаний. Прошла интересная дискуссия "Документ — информация и/или носитель" (в ней выступили известные ученые И. Г. Моргенштерн и Ю. Н. Столяров).\ \ \ \ \ В библиотечную практику активно внедряется терминология компьютерных технологий. Процесс протекает настолько бурно, что Ф.С. Воройскому пришлось после выхода первого издания своего словаря сразу же готовить второе, а затем третье: "Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник.\ \ \ \ \ Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах" (2003 г.), объясняющего 16 тыс. терминов. Алфавитный указатель англоязычных терминов и аббревиатур занимает в нем с. 705-755 (в две колонки). Благодаря словарю-справочнику Ф. С. Воройского специалисты смогли освободить полки от десятка словарей по информатике, вычислительной технике и программированию.\ \ \ \ \ Вопросам терминологии в профессиональной печати посвящена масса статей и публикаций. Многие из них связаны с текущими проектами, реализуемыми в стране. В России переводились и издавались Описания и Руководства по использованию форматов MARC 21 и UNIMARC, Десятичная классификация Дьюи и Универсальная десятичная классификация, подготавливаются соответствующие практические пособия. Классификационная терминология активно развивается и в связи с выпуском очередных изданий Библиотечно-библиографической классификации — Национальной классификационной системы России. С середины 1990-х гг. в сотрудничестве со специалистами Библиотеки Конгресса последовательно проводится работа по гармонизации национальных Правил составления библиографического описания с англо-американскими правилами каталогизации. Завершается работа над Российскими правилами каталогизации. В последние годы активно развивается терминология, связанная с библиографическим описанием (ISBD, FRBR). Пересматриваются государственные стандарты. Все новое быстро становится известным широкому кругу специалистов по публикациям в печати.\ \ \ \ \ Благодаря программе "Открытый мир" в 2003-2004 гг. сотни российских библиотекарей впервые имели возможность познакомиться с библиотеками США.\ \ \ \ \ Они привезли с собой не только впечатления, но и новые термины и понятия, о которых рассказали в своих публикациях. Специализированные российские группы ежегодно посещают США, участвуют в работе ежегодных конференций Американской библиотечной ассоциации. Отдельные специалисты направляются для изучения американской практики по узким вопросам (обслуживание инвалидов, форматы и пр.). Как правило, они возвращаются с документами, обработка которых также связана с терминологическими проблемами.\ \ \ \ \ Мне, например, был подарен в Библиотеке Конгресса полный комплект документов (весом в полтора десятка килограмм), связанных с деятельностью кадровой службы и системой повышения квалификации: конечно, многое отразилось в публикациях, но часть не обработана до сих пор.\ \ \ \ \ Замечено, что чем выше квалификация направленного в США специалиста, тем значительней оказывается эффективность поездки в целом. Сейчас в США уже в третий раз поехала Т. В. Еременко. К высшему библиотечному образованию (МГИК, 1980) она добавила ученые степени кандидата педагогических наук (МГИК, 1992) и магистра библиотечной и информационной науки (Симонс-колледж (Simmons College), Бостон, Массачусетс, США, 2000). Результаты двух продолжительных стажировок позволили ей написать две монографии — "Современные информационные технологии в университетских библиотеках США" (2002 г.) и\ \ \ \ \ "Информатизация вузовских библиотек в России и США: сравнительный анализ" (2003 г.). Перед отъездом Т. В. Еременко защитила докторскую диссертацию.\ \ \ \ \ Она изучает практику работы университетских библиотек США с Reserve collection (о том, как трудно нам понять этот термин, мы скажем ниже).\ \ \ \ \ Думаю, что знакомство с состоянием терминологической работы в России окажется "новым знанием" для тех, кто находится в Америке.\ \ \ \ \ Словарь публикуется в России. Издательство поручило редактирование полученной из США рукописи квалифицированному российскому специалисту — В. В. Зверевичу, имеющему как отечественное, так и американское библиотечное образование, магистру библиотековедения (Университет Святого Джона (St. John's University), Нью-Йорк, США, 1995), прекрасно знающему язык и американскую библиотечную практику. К работе в качестве консультанта привлекли и меня. Пришлось, прежде всего, сверить всю терминологию со стандартами и внести немало исправлений. Например, в конце 1970-х гг. мы изменили словоупотребление: вместо "централизованная классификация" стали говорить правильно: централизованная систематизация (соответственно, centralized classification).\ \ \ \ \ "Bookmobile" мы давно переводим как "библиобус". Поэтому не надо объяснять, что это "передвижная библиотека" или библиотека-автомобиль. Термин передвижная библиотека у нас есть, но она никуда не "передвигается" на автомобиле. О том, как этот термин перевести на английский, надо будет подумать при составлении русско-английского словаря.\ \ \ \ \ Труднее всего было редактировать перевод, если аналога у нас пока нет. Например, booth, carrel — это синонимы или есть отличия? Нет у нас копировальных машин, которыми могут пользоваться сами читатели, купив карточку для оплаты. Поэтому термин card-operated, photocopier приходится не переводить, а объяснять.\ \ \ \ \ Нет у нас пока и упомянутых Reserve collections. Понять, что это такое, сложно. Ясно, что это фонд. Подняв свои записи наблюдений (в Университете Ратгерс (Rutgers University), Нью-Брунсуик, Нью-Джерси, США, например) и соединив их с объяснениями Т. В. Еременко, я понял, что эти "коллекции" существуют как в электронном виде (хранятся на сервере академической библиотеки), так и в традиционном виде, являясь при этом составной частью фонда академической библиотеки.\ \ \ \ \ При наличии электронной резервной коллекции у каждого профессора есть возможность в часы лекций или консультаций дать соответствующие адреса с комментариями. Пользоваться студенты могут когда угодно и где угодно, везде, если есть вход в Интранет (например, в общежитии). И учебники, и учебные материалы, и контрольные работы, и методические пособия — все здесь есть. Профессор Библиотечной школы в Университете Ратгерс, консультируя при мне студентов из Юго-Восточной Азии, сразу же распечатывал для них некоторые материалы из Reserve collection и тут же, на полях, ставил свои "нота-бене", подчеркивал термины и пр. В традиционной "резервной коллекции" читатели получают материал только в пределах специального читального зала на срок обычно не более 2-3 часов. Преподаватели сами формируют фонд "резервной коллекции" (как традиционной, так и электронной) в части своего курса и иногда предоставляют для нее личные экземпляры (книги, ксерокопии статей, CD-диски и др.).\ \ \ \ \ "Резервная коллекция" является частью фонда академической библиотеки, но не каталогизируется. Что с этим делать? Перевести калькой ("резервная коллекция")? Мы сделали именно так. Будет ли это понятно?\ \ \ \ \ Ответ на этот вопрос мы попробовали дать в Словаре.\ \ \ \ \ С этой целью мы дали развернутое объяснение сущности, форм и способов функционирования резервных коллекций в академических библиотеках в США.\ \ \ \ \ Technical services. Если сохранить перевод, который мы получили в рукописи ("отделение технических служб"), то для нас это: гараж, слесарная и столярная мастерская, сантехники и электрики, даже не ВЦ (попробовал бы кто-нибудь назвать наших программистов "техническими службами"). Перевести нельзя, приходится пояснять, например, так: "Ряд подразделений библиотеки, ответственных за комплектование и обработку поступающих в фонды документов (в том числе каталогизацию и ведение СБА), в совокупности называемых "техническими службами", в отличие от подразделений, непосредственно связанных с обслуживанием читателей и осуществляющих административные функции".\ \ \ \ \ Не сдают у нас книги "в ящик"! Поэтому русскому библиотекарю (и читателю) не всегда понятен термин book return box или bookdrop (что то же самое). Книги можно "сдать" таким образом только в том случае, если в библиотеке работает система автоматической регистрации. Есть термин, который перевести еще труднее: если ящик находится за стеной, то на стене остается лишь щель, прорезь, в которую надо "сдавать" библиотечные материалы.\ \ \ \ \ Иногда очень трудно размежевать значения. Так, в России уже на протяжении четверти века не принято говорить о классификации, как о процессе. Мы, в соответствии с терминологическим стандартом, в этом случае применяем термин систематизация. Есть в английском языке полный эквивалент? Есть — classifying. Тем не менее в речи, и, что еще хуже, в литературе сплошь и рядом для обозначения процесса применяют classification. Приходится во всех случаях разбираться: analytical classification может переводиться и как аналитическая классификационная система, и как аналитическая систематизация.\ \ \ \ \ В России принят термин Шифр хранения документа. В англоязычной практике ему соответствует два разных термина: Call number — если шифр хранения документа написан на бланке требования, и Book number, когда он нанесен на сам документ, помещен на ярлычке (на верхней крышке переплета, корешке или на футляре).\ \ \ \ \ В нашей стране, как и в англоязычных странах, многие годы Author tables переводили как "авторские таблицы". Специалисты рекомендовали более правильный вариант таблицы авторских знаков, который за несколько десятилетий стало нормой словоупотребления.\ \ \ \ \ У нас нет устоявшегося эквивалента для Computer science (переводят как кому показалось правильным). Компьютерной науки нет, есть техника и технология производства, эксплуатации, ремонта компьютеров. В основе же лежит или прикладная математика, или вычислительная техника (здесь снова техника, а не наука), или программирование.\ \ \ \ \ Все, наверное, уже знают, что Academic library — не "академическая библиотека", а библиотека высшего учебного заведения. Важно отметить, что так же переводятся и производные от academic, например, academic publication — не "академическое издание", а университетское издание.\ \ \ \ \ Librarian (в тексте с прописной буквы) — не "библиотекарь", а директор библиотеки (при этом название библиотеки часто опускается: Librarian of Congress — директор Библиотеки Конгресса, University Librarian — директор университетской библиотеки, Branch Librarian — заведующий филиалом). Это важное отличие от отечественной практики. Отсутствующее в нашем словаре понятие officer (обычно уточняется функция, например, stock development officer) переводится, конечно, не "офицер", а специалист.\ \ \ \ \ В России отсутствует понятие "парапрофессионал". Раз эквивалента нет, в словаре пришлось дать развернутое пояснение: Paraprofessional librarian — библиотекарь, не получивший диплом о профессиональном образовании, но обученный выполнять обязанности профессионального библиотекаря, "(...соответственно, Paraprofessional librarian position — библиотечная должность, не требующая наличия диплома о профессиональном образовании, занимать которую могут специально обученные, но не дипломированные библиотекари...)" Понятие, как мы видим, нужное: парапрофессионалов у нас очень много, сомнительно только, применим ли для всех критерий "специально обученные".\ \ \ \ \ Сложности у нас возникают и с термином, казалось бы, понятным: Cataloging. Каталогизация имеет узкое (только составление библиографического описания) и широкое значение (работа с каталогами в целом). В России — стандартизировано в широком. Судя по американским словарям, там — аналогичная практика. Но почему тогда англо-американские правила составления библиографического описания (в крайнем случае — формирования библиографической записи) называются широко — правилами каталогизации? Почему известный и многократно переиздававшийся учебник называется "Introduction to Cataloging and Classification"? Разве у них classification не входит в cataloging?\ \ \ \ \ И мы пошли по тому же пути, выпуская Российские правила каталогизации. Правда, обещаем исправить ситуацию: одна из частей будет посвящена индексированию.\ \ \ \ \ OPAC для России — просто Электронный каталог. В его определение (по ГОСТу) входят все признаки — и "онлайновость", и общедоступность. Но этого не знают наши коллеги за рубежом. Между тем все "закрытые" машиночитаемые каталоги, доступ к которым ревностно охраняют библиографы, не более, как электронные базы данных (или по форме — машиночитаемые каталоги).\ \ \ \ \ Сложно ввести в специальный словарь ряд терминов и понятий словаря Ранганатана — слишком многие термины пришлось бы давать с пояснениями. В словаре остались лишь те термины, которые широко применяются в повседневной практике. В России используются парные термины, например: фасетная классификация — аналитико-синтетическая классификационная система, фасетная формула — классификационная формула и т. п.\ \ \ \ \ Нас очень смущает наличие терминов, которые мы переводим одними и теми же словами (как бы синонимов), имеющих, как нам кажется, свою семантическую окраску. Приведем классические случаи: checking, retrieval, search, которые переводятся как разыскание, поиск; stock и collection — как фонд; enquiry (inquiry) и request — как запрос; borrow, lending, loan, circulation — как (книго)выдача, абонемент. Список можно продолжить. Понятно, что все они входят в состав устойчивых словосочетаний, у каждого есть своя "область применения". Нюансы объяснить смогут только американцы, обладающие, к тому же, чувством языка. Выход у нас один: работать надо вместе!\ \ \ \ \ Выход "Англо-русского словаря по библиотечной и информационной деятельности" — важный, быть может, начальный этап многотрудной и многолетней работы. Составители в полной мере сознают, что в ходе работы могли быть допущены пропуски и ошибки. Всех проблем первое издание Словаря не решит — и не может решить. Пока шла работа, появились, например, "Франкфуртские принципы", содержащие огромный пласт новой крайне необходимой терминологии.\ \ \ \ \ Редакторы успели лишь немного дополнить Словарь — по тем публикациям, содержащим русские эквиваленты, которые успели выйти. Мы проверили весь список: около 70 терминов в словарь не попали. Перевести можно, но утвердятся ли предложенные нами "слова" в качестве терминов русского языка? Торопливость здесь может стать помехой...\ \ \ \ \ В Словаре есть только два "Международных номера" — ISBN и ISSN. А есть ли еще на сегодня? Да, такая информация есть, на русском языке она, как нам кажется, пока не опубликована. Поэтому для любознательных перечислим лишь аббревиатуры: ISMN, IRSC, ISFN, ISRN, ISAN.\ \ \ \ \ Как представлена в Словаре терминология упомянутого нами пособия по УДК? Сверили одну букву А. Результат: 12 терминов отсутствует (из 41).\ \ \ \ \ Осталось открыть предметный указатель к лежащему рядом каталогу компании Gaylord...\ \ \ \ \ Подумаем: язык — живая, развивающаяся во времени и пространстве материя. Словарь — лишь модель, некая попытка отразить все многообразие жизни. А если речь идет о двух богатых по составу языках народов, живущих на разных континентах?\ \ \ \ \ Этот Словарь — первый, сделанный в XXI веке.\ \ \ \ \ Пусть он покажет нам, что работать надо вместе, как бы это не казалось проблематичным. У нас есть необходимые предпосылки для совместной работы; мы даже обладаем рядом преимуществ в сравнении с нашими коллегами, жившими 100 и даже 50 лет назад (взять хотя бы наличие Интернета и электронной почты, которые снимают если не все, то многие проблемы, связанные с коммуникацией друг с другом). Работы у нас — непочатый край. Сначала надо сделать, конечно, русско-английский словарь. И не только путем инверсирования англо-русского, как многим кажется. Нужен словарь, в котором отразится библиотечная Россия — так, чтобы она стала понятной англоязычному миру.\ \ \ \ \ Приглашаем к участию в этой работе всех наших коллег, проживающих и работающих как в России и странах бывшего СССР, так и за рубежом.\ \ \ \ \ Ведущий научный сотрудник РГБ, канд. пед. наук Э. Р. Сукиасян\ГОСТ 7.0-99 Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения: Введ. 07.01.2000. — М., 1999.ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления: Введ. 01.07.2004. — М., 2003.ГОСТ 7.48-2002 Консервация документов. Основные термины и определения: Введ. 01.01.2003. — М., 2002.ГОСТ 7.59-90 Индексирование документов. Общие требования к систематизации и предметизации: Введ. 01.01.91. — М., 1990.ГОСТ 7.60-90 Издания: Основные термины и определения: Введ. 01.01.91. — М., 1990.ГОСТ 7.70-96 Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик: Введ. 01.01.97. — М., 1996.ГОСТ 7.73-96 Поиск и распространение информации. Термины и определения: Введ. 01.01.98. — М., 1996.ГОСТ 7.74-96 Информационно-поисковые языки. Термины и определения: Введ. 01.01.97. — М., 1996.ГОСТ 7.76-96 Комплектование фонда документов. Каталогизация. Термины и определения: Введ. 01.01.98. — М., 1996.ГОСТ 7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления: Введ. 01.07.2001. - М., 2000.ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления: Введ. 01.07.2002. — М., 2001.ГОСТ 7.83-2001 Электронные издания. Основные виды и выходные сведения: Введ. 01.07.2002. — М., 2001.ГОСТ 15971-90 Системы обработки информации. Термины и определения: Введ. 01.01.92. — М., 1990.ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения: Введ. 01.01.92. — М., 1990.\Словари, монографии и статьи на русском языке•\ \ Алешин, Л. И. Автоматизация в библиотеке: учеб. пособ. / Л. И. Алешин; МГУКИ. — М.: ИПО Профиздат, 2001. — 72 с.•\ \ Англо-русский полиграфический словарь / Под общ. ред. А. А. Тюрина. — М.: Физматгиз, 1962. — 450 с.•\ \ Басин, О. Я. Полиграфический словарь / О. Я. Басин. — М.: Книга, 1964. — 388 с.•\ \ Бахтурина, Т. А. Завершение важного этапа стандартизации терминологии СИБИД (К введению ГОСТа 7.0-99) / Т. А. Бахутрина, Э. Р. Сукиасян / / Науч. и техн. б-ки. — 2001. — № 4. - С. 83-95.•\ \ Бахтурина, Т. А. Проблемы взаимосвязи международной и национальной терминосистем / Т. А. Бахутрина / / Науч. и техн. б-ки. — 2001. — № 6. — С. 99-106.•\ \ Бахтурина, Т. А. Терминология современных международных принципов каталогизации / Т. А. Бахтурина / / Науч. и техн. б-ки. — 2004. — № 5. — С. 27-40.•\ \ Бахтурина, Т. А. Термины, связанные с типологией электронных ресурсов / Т. А. Бахутрина / / Науч. и техн. б-ки. — 2001.-Х а 5.- С. 60-66.•\ \ Библиотеки и библиотечное дело США: Комплексный подход / Под ред. В. В. Попова. — 2-е изд., испр. — М.: "Логос", 1993. - 296 с.•\ \ Библиотечное дело: Терминол. слов. / ГБЛ. — 2-е изд. перераб. и значит. доп. изд. — М.: Книга, 1986. — 224 с.•\ \ Библиотечное дело: Терминол. слов. / Рос. гос. б-ка. — 3-е изд. значит. перераб. и доп. — М.: Книга, 1997. — 168 с.•\ \ Библиотечное обслуживание детей и юношества: американский опыт / Рос. гос. б-ка.; пер. с англ. и сост. Р. 3. Пановой, В. П. Чудиновой. — М.: Пашков дом, 2004. — 256 с.•\ \ Борковский, А. Б. Англо-русский словарь по программированию и информатике: [С толкованиями]: Ок. 6000 терминов / А. Б. Борковский. — 2-е изд., стер. — М., 1990. — 332 с.•\ \ Варганова, Г. В. Библиотековедческие и информационные исследования в США / Г. В. Варганова. — СПб.: Профессия, 2002. — 192 с.•\ \ Воройский, Ф. С. Информатика. Новый систематизированный толковый словарь-справочник (Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах) / Ф. С. Воройский. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. - 760 с.•\ \ Воропаева, Н. Ф. Пособие по английскому языку: Для студентов ст. курсов библиотечных специальностей вузов / Н. Ф. Воройский. — М.: Высш. школа, 1981. — 192 с.•\ \ Елизаренкова, Т. П. Англо-русский словарь книговедческих терминов / Т. П. Елизаренкова. — М.: Сов. Россия, 1962. — 510 с.•\ \ Елизаренкова, Т, П. Русско-английский словарь книговедческих терминов: 9300 терминов / Т. П. Елизаренкова; под ред. Б. П. Каневского. — М.: Сов. энциклопедия, 1969. — 264 с.•\ \ Еременко, Т. В. Информатизация вузовских библиотек в России и США: сравнительный анализ: Монография / Т. В. Еременко — М.: Пашков дом, 2003. — 297 с., ил.•\ \ Земсков, А. И. Термин outsourcing / А. И. Земсков / / Науч. и техн. б-ки. — 2001. — № 8. — С. 62-63.•\ \ Книговедение: Энциклопедический словарь / Ред. кол.: Н. М. Сикорский, гл. ред., О. Д. Голубева, А. Д. Гончаров, И. М. Дьяконов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1981. — 664 с.•\ \ Краткий англо-русский технический словарь / Ю. А. Кузьмин, В. А. Владимиров, Я. Л. Гельман и др. — М.: ММПШ, 1992. — 416 с.•\ \ Курьянов, Е. И. Англо-русский словарь по средствам массовой информации: [С толкованиями] / Е. И. Курьянов. — М.: Международная школа переводчиков, 1993. — 320 с.•\ \ Мильчин, А. Э. Справочник издателя и автора: редакционно-издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. — М.: Олимп: ООО фирма изд-во ACT, 1999.-688 с.•\ \ Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — 3-е изд., стер. — М.: Азъ, 1996. - 907 с.•\ \ Правила составления библиографического описания: 4.1. Книги и сериальные издания / Междувед. каталогизац. комис. при гос. б-ке СССР им. В. И. Ленина; Сост. О. И. Бабкина, Т. А. Бахтурина, В. А. Василевская и др. — М.: Книга, 1986. — 528 с.•\ \ Ранганатан, Ш. Р. Классификация двоеточием. Основная классификация / Ш. Р. Ранганатан; ГПНТБ СССР; Пер с англ. под ред. Т. С. Гомолицкой и др. — М., 1970. — 422 с.•\ \ Сарингулян, М. X. Англо-русский библиотечно-библиографический словарь / М. X. Сарингулян; Под ред. П. X. Кананова, В. В. Попова. — М.: Изд.-во Всесоюзной книжной палаты, 1958. — 284 с.•\ \ Словарь библиотечных терминов / ГБ Л. — М.: Книга, 1976.-222 с.•\ \ Словарь издательских терминов / Сост. В. С. Сонкина, А. К. Бадичин, Н. И. Волнова, В. П. Смирнова; Под. ред. A. Э. Мильчина. — М.: Книга, 1983. — 207 с.•\ \ Словарь терминов по информатике на русском и английском языке / Г. С. Жданова, Е. С. Колоброзова, В. А. Полушкин, А. И. Черный. — М.: Наука, 1971. — 360 с.•\ \ Современная каталогизационная терминология: Толковый словарь с метод, рекомендациями / Рос. гос. б-ка; Сост. Т.А. Бахтурина, Э.Р. Сукиасян. — М., 1992. — 197 с.•\ \ Справочник библиографа / Науч. ред. А. Н. Ванеев, B. А. Минкина. — СПб.: Профессия, 2002. — 528 с.•\ \ Справочник библиотекаря / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост. С. Г. Антонова, Г. А. Семенова; Отв. ред. Н. С. Карташов. — М.: Книга, 1985. — 303 с.•\ \ Справочник библиотекаря / Науч. ред. А. Н. Ванеев, B. А. Минкина. — 2-е изд. — СПб.: Профессия, 2001. — 439 с.•\ \ Стандарты по библиотечно-информационной деятельности / Сост. Т. В. Захарчук, О. М. Зусьман. — СПб.: Профессия, 2003. - 576 с.•\ \ Стандарты по библиотечному делу / Сост. Т. В. Захарчук, Л. И. Петрова, Т. А. Завадовская, О. М. Зусьман. — М. — СП б.: Профессия, 2000. — 512 с.•\ \ Сукиасян, Э. Р. Библиотечные каталоги: методические материалы / Э. Р. Сукиасян — М.: Профиздат, 2001. — 192 с.•\ \ Сукиасян, Э. Р. Паспорт профессии библиотекаря в США / Э. Р. Сукиасян / / Библиотековедение. — 2004. — № 5. — C. 90-100.•\ \ Сукиасян, Э. Р. Профессиональная лингвистическая культура библиотекаря или Осторожно, перевод! / Э. Р. Сукиасян / / Науч. и техн. б-ки. — 2002. — N° 6. — С. 35-43.•\ \ Терешин, В. И. Библиотечный фонд / В. И. Терешин. — М.: Изд-во МГУКИ / НПО "Профиздат", 2001. - 176 с.•\ \ Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знания / РАН, Б-ка по естественным наукам ; Сост. 3. Г. Высоцкая (отв. ред.), В. А. Врубель, А. Б. Маслов, Л. К. Розеншильд. — М.: Б.и., 1995. — 268 с.•\ \ Терминологический словарь по информатике / Международный центр научной и технической информации. — М.: МЦНТИ, 1975. - 752 с.•\ \ Терминологическое пособие по теории и методике применения УДК = Vocabulary of terms on UDC theory and practice: Словарь терминов с определениями на англ., нем., франц., исп. языках / Сост. И. Е. Гендлина и др. — М.: ВИНИТИ, 1986. — 511 с.•\ \ Хавкина, Л. Б. Словари библиотечно-библиографических терминов: Англо-русский, немецко-русский, французско-русский / Л. Б. Хавкина. — М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1952. — 231 с.•\ \ Шамурин, Е. И. Словарь книговедческих терминов: Для библиотекарей, библиографов, работников печати и книжн. торговли / Е. И. Шамурин. — М.: Сов. Россия, 1958. — 340 с.•\ \ Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П. Гаврилов и др. — М.: Юристь, 1998. — 536 с.\Словари, монографии и статьи на английском языкеAissing, Alena L. "Cyrillic Transliteration and Its Users", College and Research Libraries 56 (May 1995): 208-219.Borko, Harold. An Informal Vocabulary Guide for GSLIS 404: Compiled from Many Sources. Los Angeles, С A: UCLAGraduate School of Library and Information Science, circa 1974.Carter, John. ABC for Book Collectors. New Castle, DE: Oak Knoll Press, 1995.Chan, Lois M. Cataloging and Classification: An Introduction. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1994.Clason, W.E., comp. Elsevier's Dictionary of Library Science, Information and Documentation: In Six Languages: English/American, French, Spanish, Italian, Dutch, and German. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company, 1973.Collison, Robert L. Dictionaries of English and Foreign Languages: A Bibliographical Guide to Both General and Technical Dictionaries with Historical and Explanatory Notes and References. 2nd ed. New York: Hafner Publishing Company, 1971, especially chapter 5.Dalby, Andrew. Dictionary of Languages: The Definitive Reference to More than 400 Languages. New York: Columbia University Press, 1998.Dmitrieff, A., comp. Russian-English Glossary of Library Terms. New York: Telberg Book Corporation, 1966.Falla, P. S., ed. The Oxford English-Russian Dictionary, Oxford: Clarendon Press, 1990.Feather, John. A Dictionary of Book History. Oxford: Oxford University Press, 1986.Feather, John and Sturges, Paul, eds. International Encyclopedia of Information and Library Science. London: Routledge, 1997.Glaister, Geoffrey Ashall. Encyclopedia of the Book. 2nd ed. New Castle, DE: Oak Knoll Press; London: British Library, 1996.Hoepelman, J. P.; R. Mayer; and J. Wagner. Elsevier's Dictionary of Information Technology in English, German, and French. New York: Elsevier, 1997.Keenan, Stella and Johnston, Colin. Concise Dictionary of Library and Information Science. 2nd edition. London: Bowker Saur, 2000.Kenneison, W. C. and Spilman, A. J. B. Dictionary of Printing, Papermaking, and Bookbinding. London: George Newnes Limited, 1963.Knechtges, Susanne; Segbert, Monika; Hutchins, John; and Ekhevitch, Nadja. Bibliothekarishches Handwdrterbuch; Librarian's Dictionary; Nastolny Slovar Bibliotekaria. Bad Honnef: Bock + Herchen, 1995.Lemaitre, Henri. Vocabularium Bibliothecarii. English, French, German. Begun by Henri Lemaitre. Rev. and enl. By Anthony Thompson. Paris: UNESCO, 1953.Krassovsky, Dimitry M. A Glossary of Russian Terminology Used in Bibliographies and Library Science. Occasional Papers Number 2. Los Angeles: University of California Library, 1955.Lingvo: Version 4.5. [CD-ROM]. Moscow: BIT Software Inc., 2000.Merriam-Webster Online: [Collegiate Dictionary and Collegiate Thesaurus]. Springfield, MA: Merriam-Webster, 2001.Milstead, Jessica., 2nd ed. Silver Spring, MD: ASIS, 1999.Mora, Imre, ed. Publisher's Practical Dictionary in 20 Languages = Wrterbuch des Verlagswesens in 20 Sprachen. 3d ed. Munchen: K. G. Saur, 1984.Nogueira, Carmen Crespo, editor. Glossary of Basic Archival and Library Conservation Terms: English with Equivalents in Spanish, German, Italian, French, and Russian. ICA Handbook Series, No. 4. Munchen: K. G. Saur, 1988.ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science [Электронный ресурс] / By Joan M. Reitz. — 2004. — Режим доступа: http://lu.com /odlis/.Peters, Jean, ed. Bookman's Glossary. 6th ed. New York: Bowker, 1983.Pipics, Zoltan, ed. Dictionarium Bibliothecarii Practicum ad Usum Internationalem in XXII Linguis = The Librarian's Practical Dictionary in 22 Languages = Wrterbuch des Bibliotekars in 22 Sprachen. 6th ed. Pullach: Verlag Dokumentation, 1974.Prytherch, Raymond J., comp. Harrod's Librarians' Glossary: 9000 Terms Used in Information Management, Library Science, Publishing, the Book Trades, and Archive Management. 8th ed. Brookfield, VT: Ashgate Publishing Company, 1995 and Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book: A Directory of Over 9600 Terms. 9th ed. Aldershot, Hants, England: Gower Publishing Company Ltd., 2000.Soper, Mary Ellen; Osborne, Larry N.; and Zweizig, Douglas L., ed. The Librarian's Thesaurus: A Concise Guide to Library and Information Science Terms. Chicago: American Library Association, 1990.Taylor, Arlene G. "Glossary," In The Organization of Information (Englewood, CO: Libraries Unlimited, 1999), pages 233-254Thompson, Anthony, comp. Vocabularium Bibliothecarii. English, French, German, Spanish, Russian. Collaborator for Russian E. I. Shamurin; Collaborator for Spanish Domingo Buonocore. 2nd ed. Paris: UNESCO, 1962.Thompson, Elizabeth H. A.L.A. Glossary of Library Terms with a Selection of Terms in Related Fields. Chicago: American Library Association, 1943.Wersig, Gernot and Neveling, Ulrich. Terminology of Documentation: Terminologie de la documentation = Terminologie der Dokumentation = Terminologiia v oblasti dokumentatsii: published in English, French, German, Russian; A Selection of 1,200 Basic Terms Published in English, French, German, Russian, and Spanish. Paris: UNESCO Press, 1973.Walker, G. P. M. Russian for Librarians: Russian Books in Libraries. 2nd ed. London: Bingley, 1983.Watters, Carolyn. Dictionary of Information Science and Technology. San Diego: Academic Press, 1992.Wheeler, Marcus and Unbegaun, B. O. The Oxford Russian-English Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 1993.World Encyclopedia of Library and Information Services, 3rd ed. Chicago: American Library Association, 1993.Young, Heartsill and Belanger, Terry, comp. The ALA Glossary of Library and Information Science. Chicago: American Library Association, 1983.\Словари, монографии и статьи на других языкахLinina, S. and Maulina, A. Bibliotekarie un Bibliografiskie Termini: Kumulativais Saraksts, 1976-1990. Riga: Latvijas Nacionala Biblioteka, 1992.Muller, Wolfgang. Polygrafie: Fachworterbuch: Englisch, Deutsch, Franzosisch, Russisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch, Slowakisch. Frankfurt: Deutscher Fachverlag Frankfurt, 1980.Rambousek, Antonin and Antonin Pesek. Polygraficky Slovi nk. Praha/Bratislava: SNTL—Nakladatelstvi technicke literatury Praha / Slovenskd vydavatesstvo technickej literatury Bratislava, 1967.English-Russian library and information terminology dictionary > _about

-

23 система охлаждения ЦОДа

система охлаждения ЦОДа

-

[Интент]т

Система охлаждения для небольшого ЦОДаВымышленная компания (далее Заказчик) попросила предложить систему охлаждения для строящегося коммерческого ЦОДа. В основном зале планируется установить:

- 60 стоек с энергопотреблением по 5 кВт (всего 300 кВт) — все элементы, необходимые для обеспечения требуемой температуры и влажности, должны быть установлены сразу;

- 16 стоек с энергопотреблением по 20 кВт (всего 320 кВт) — это оборудование будет устанавливаться постепенно (по мере необходимости), и средства охлаждения планируется развертывать и задействовать по мере подключения и загрузки стоек.

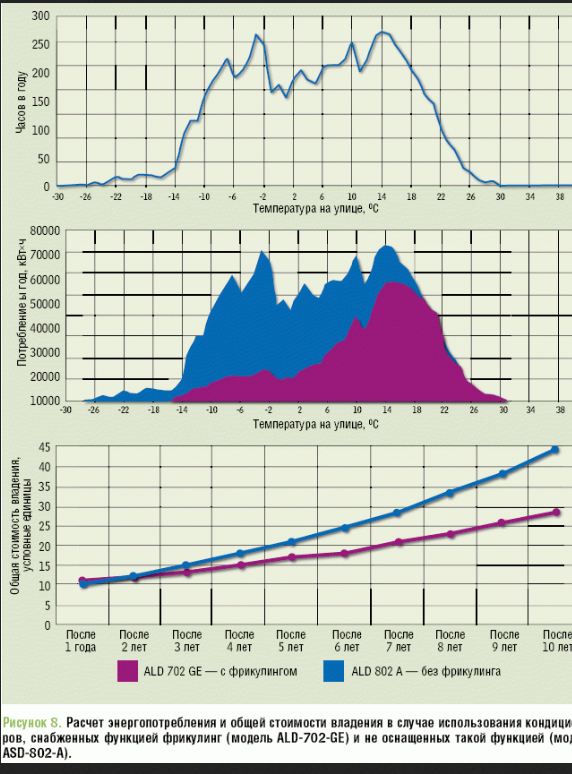

Заказчик заявил, что предпочтение будет отдано энергоэффективным решениям, поэтому желательно задействовать «зеленые» технологии, в первую очередь фрикулинг (естественное охлаждение наружным воздухом — free cooling), и предоставить расчет окупаемости соответствующей опции (с учетом того, что объект находится в Московской области). Планируемый уровень резервирования — N+1, но возможны и другие варианты — при наличии должного обоснования. Кроме того, Заказчик попросил изначально предусмотреть средства мониторинга энергопотребления с целью оптимизации расхода электроэнергии.

ЧТО ПРОГЛЯДЕЛ ЗАКАЗЧИК

В сформулированной в столь общем виде задаче не учтен ряд существенных деталей, на которые не преминули указать эксперты. Так, Дмитрий Чагаров, руководитель направления вентиляции и кондиционирования компании «Утилекс», заметил, что в задании ничего не сказано о характере нагрузки. Он, как и остальные проектировщики, исходил из предположения, что воздушный поток направлен с фронтальной части стоек назад, но, как известно, некоторые коммутаторы спроектированы для охлаждения сбоку — для них придется использовать специальные боковые блоки распределения воздушного потока.

В задании сказано о размещении всех стоек (5 и 20 кВт) в основном зале, однако некоторые эксперты настоятельно рекомендуют выделить отдельную зону для высоконагруженных стоек. По словам Александра Мартынюка, генерального директора консалтинговой компании «Ди Си квадрат», «это будет правильнее и с точки зрения проектирования, и с позиций удобства эксплуатации». Такое выделение (изоляция осуществляется при помощи выгородок) предусмотрено, например, в проекте компании «Комплит»: Владислав Яковенко, начальник отдела инфраструктурных проектов, уверен, что подобное решение, во-первых, облегчит обслуживание оборудования, а во-вторых, позволит использовать различные технологии холодоснабжения в разных зонах. Впрочем, большинство проектировщиков не испытали особых проблем при решении задачи по отводу тепла от стоек 5 и 20 кВт, установленных в одном помещении.

Один из первых вопросов, с которым Заказчик обратился к будущему партнеру, был связан с фальшполом: «Необходим ли он вообще, и если нужен, то какой высоты?». Александр Мартынюк указал, что грамотный расчет высоты фальшпола возможен только при условии предоставления дополнительной информации: о типе стоек (как в них будет организована подача охлаждающего воздуха?); об организации кабельной проводки (под полом или потолком? сколько кабелей? какого диаметра?); об особенностях помещения (высота потолков, соотношение длин стен, наличие выступов и опорных колонн) и т. д. Он советует выполнить температурно-климатическое моделирование помещения с учетом вышеперечисленных параметров и, если потребуется, уточняющих данных. В результате можно будет подготовить рекомендации в отношении оптимальной высоты фальшпола, а также дать оценку целесообразности размещения в одном зале стоек с разной энергонагруженностью.

Что ж, мы действительно не предоставили всей информации, необходимой для подобного моделирования, и проектировщикам пришлось довольствоваться скудными исходными данными. И все же, надеемся, представленные решения окажутся интересными и полезными широкому кругу заказчиков. Им останется только «подогнать» решения «под себя».

«КЛАССИКА» ОХЛАЖДЕНИЯ

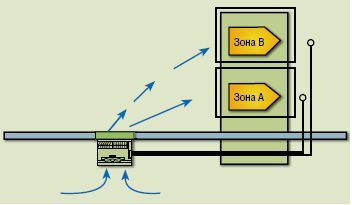

Для снятия тепла со стоек при нагрузке 5 кВт большинство проектировщиков предложили самый распространенный на сегодня вариант — установку шкафных прецизионных кондиционеров, подающих холодный воздух в пространство под фальшполом. Подвод воздуха к оборудованию осуществляется в зоне холодных коридоров через перфорированные плиты или воздухораспределительные решетки фальшпола, а отвод воздуха от кондиционеров — из зоны горячих коридоров через верхнюю часть зала или пространство навесного потолка (см. Рисунок 1). Такая схема может быть реализована только при наличии фальшпола достаточной высоты

В вопросе выбора места для установки шкафных кондиционеров единство мнений отсутствует, многие указали на возможность их размещения как в серверном зале, так и в соседнем помещении. Алексей Карпинский, директор департамента инженерных систем компании «Астерос», уверен, что для низконагруженных стоек лучшим решением будет вынос «тяжелой инженерии» за пределы серверного зала (см. Рисунок 2) — тогда для обслуживания кондиционеров внутрь зала входить не придется. «Это повышает надежность работы оборудования, ведь, как известно, наиболее часто оно выходит из строя вследствие человеческого фактора, — объясняет он. — Причем помещение с кондиционерами может быть совершенно не связанным с машинным залом и располагаться, например, через коридор или на другом этаже».

Если стойки мощностью 5 и 20 кВт устанавливаются в одном помещении, Александр Ласый, заместитель директора департамента интеллектуальных зданий компании «Крок», рекомендует организовать физическое разделение горячих и холодных коридоров. В ситуации, когда для высоконагруженных стоек выделяется отдельное помещение, подобного разделения для стоек на 5 кВт не требуется.

ФРЕОН ИЛИ ВОДА

Шкафные кондиционеры на рынке представлены как во фреоновом исполнении, так и в вариантах с водяным охлаждением. При использовании фреоновых кондиционеров на крыше или прилегающей территории необходимо предусмотреть место для установки конденсаторных блоков, а при водяном охлаждении потребуется место под насосную и водоохлаждающие машины (чиллеры).