-

101 schraubenlose Klemmstelle

безвинтовое зажимное устройство 1)

Зажимное устройство, предназначенное для присоединения и последующего отсоединения жилы проводника или для присоединения и последующего отсоединеия жил двух и более проводников, в котором усилие прижатия обеспечивается нерезьбовыми элементами.

[Интент]EN

screwless-type clamping unit

a clamping unit, for the connection and subsequent disconnection of a conductor or the interconnection and subsequent disconnection of two or more conductors, the connection being made by means other than screws

[IEV number 442-06-13]FR

organe de serrage sans vis

organe de serrage pour la connexion et la déconnexion d'un conducteur ou pour l'interconnexion et la déconnexion de plusieurs conducteurs, la connexion étant faite sans l'usage de vis

[IEV number 442-06-13]

Рис. Wago

Безвинтовое зажимное устройство для одного проводника

Рис. Wago

Безвинтовое зажимное устройство для двух и более проводников1) В российской нормативной документации этот термин не определен. Лучше было бы назвать такое зажимное устройство нерезьбовым. Но поскольку в ГОСТ Р 50043. 3-2000 ( МЭК 60998-2-2-91) применяется термин безвинтовой контактный зажим, то пришлось по аналогии использовать термин безвинтовое зажимное устройство.

[Интент]

Тематики

- вывод, зажим электрический

Классификация

>>>Обобщающие термины

EN

DE

FR

Немецко-русский словарь нормативно-технической терминологии > schraubenlose Klemmstelle

-

102 Schraubklemmstelle

винтовое зажимное устройство

Зажимное устройство, предназначенное для присоединения и последующего отсоединения жилы одного или нескольких проводников. Усилие зажима создается с помощью винтов или гаек любого типа непосредственно или через промежуточное средство.

[Интент]EN

screw-type clamping unit

a clamping unit for the connection and subsequent disconnection of one conductor or the interconnection and subsequent disconnection of two or more conductors, the connection being made, directly or indirectly, by means of screws or nuts of any kind

[IEV number 442-06-19]FR

dispositif de serrage à vis

organe de serrage pour la connexion et la déconnexion d'un conducteur ou l'interconnexion et la déconnexion de plusieurs conducteurs, la connexion étant faite directement ou indirectement, au moyen de vis ou d'écrous de tous types

[IEV number 442-06-19]См. также винтовой зажим.

Тематики

- вывод, зажим электрический

Классификация

>>>Обобщающие термины

Синонимы

EN

DE

FR

Немецко-русский словарь нормативно-технической терминологии > Schraubklemmstelle

-

103 Bolzenklemme

зажим под гайку

Зажим винтового типа, в котором проводник прижимают гайкой. Силу прижима могут прилагать непосредственно фасонной гайкой или через промежуточную деталь, например шайбу, прижимную пластину или устройство для самоотвинчивания.

[ ГОСТ Р 51324.1-2005]EN

stud terminal

terminal with screw clamping in which the conductor is clamped under a nut. The clamping pressure may be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, clamping plate or anti-spread device

[IEC 60669-1, ed. 3.0 (1998-02)]

stud terminal

a screw-type terminal in which the conductor is clamped under a nut

NOTE – The clamping pressure can be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, a clamping plate or an anti-spread device.

[IEV number 442-06-23]FR

borne à goujon fileté

organe de serrage à vis dans lequel l'âme d'un conducteur est serrée sous un écrou. La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'une partie intermédiaire, telle qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper

[IEC 60669-1, ed. 3.0 (1998-02)]

borne à goujon fileté

borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous un écrou

NOTE – La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'une partie intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper.

[IEV number 442-06-23]Тематики

- вывод, зажим электрический

EN

DE

FR

зажим с крепежной гайкой

Зажим, в котором жилы проводника зажаты под гайкой.

Давление сжатия может быть приложено непосредственно гайкой соответствующей формы или с помощью промежуточного средства (круглой шайбы, пластины или устройства, предотвращающего выпадение проводника или его жил)

[ ГОСТ Р 50043.2-92 ]EN

stud terminal

a screw-type terminal in which the conductor is clamped under a nut

NOTE – The clamping pressure can be applied directly by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, a clamping plate or an anti-spread device.

[IEV number 442-06-23]FR

borne à goujon fileté

borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous un écrou

NOTE – La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'une partie intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper.

[IEV number 442-06-23]

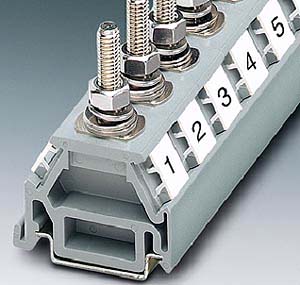

Рис. Phoenix Contact

Тематики

- вывод, зажим электрический

Классификация

>>>Обобщающие термины

Синонимы

EN

DE

FR

Немецко-русский словарь нормативно-технической терминологии > Bolzenklemme

-

104 absehen

absehen, I) = wegsehen, w. s. – Uneig., von etw. od. jmd. a., omittere alqd, alqm od. de alqo (nicht weiter besprechen, vonjmd. sprechen); discedere ab alqa re, ab alqo (etw. od. jmd. ausnehmen). – abgesehen von etc., ut omittam m. Akk.; cum discessi, discesseris, discesseritis ab etc.; si removeris; auch praeter m. Akk. – abgesehen von alledem, remotis his omnibus: davon abgesehen, ut haec omittam. – abgesehen davon, daß etc., ut taceam od. ut sileam m. folg. Akk. u. Infin.; ut praetermittam mit folg. quod od. Akk. u. Infin.; praeterquam od. praeter id, quod etc. – II) übersehen, uneig. = begreifen, einsehen, w. s. – III) auf etw. sehen, bedacht sein; z. B. seinen Vorteil a., suo commodo consulere, inservire. – IV) es worauf absehen od. abgesehen haben (zur Absicht, zum Endzweck haben): spectare alqd od. ad alqd. – petere alqm (den Hauptschlag auf eine Person richten). – insidiari alci (gleichs. im Hinterhalt lauern auf etw., z. B. Piraeo). – es ist (man hat es) auf mich abgesehen, hoc mihi dictum est (mit Worten); me petit od. (v. mehreren) me petunt. in me intenta est haec vis (tätlich, gewalttätig): es ist auf Gewalt abgesehen, res ad vim spectat; vis quaeritur: es ist darauf abgesehen, daß etc., res eo spectat od. id agitur od. actum est, ut etc.: worauf ist es in dieser Rede abgesehen? quo haec oratio pertinet? – V) durch Zusehen ablernen: discere alqd de alqo. – surripere alci alqd (heimlich absehen, abstehlen). – Uneig., jmdm. etwas an den Augen a., e vultu alcis intellegere alqd: alles tun, was man einem an den Augen a. kann, totum se fingere et accommodare ad alcis arbitrium et nutum; se totum ad alcis nutum et voluntatem convertere.

-

105 Affekt

Affekt, animi motus, commotio, permotio (Gemütsbewegung). – animi concitatio, perturbatio (heftige Gemütsbew., Gemütsverstimmung). – vis. vis atque incitatio. impetus. cursus incitatior, Ggstz. moderata ingressio (A. in der Rede). – sich von einem starken A. hinreißen lassen, commoveri magnā animi perturbatione: in Affekt geraten, incitari; incendi; inflammari: mit A. reden, concitate dicere: er redet mit A., oratio eius incitatius fertur: ohne A. reden, moderate, summisse dicere: im A., concitatus (Adv. concitate): in großem A., perturbatus (Adv. perturbate): ohne A., s. affektlos.

-

106 ansehen

ansehen, I) eig.: aspicere alqm od. alqd (prägn. auch »etw. sich ans.« = in Augenschein nehmen, lesen). – oculos in alqd conicere od. convertere (die Augen werfen od. richten auf etc.). – spectare. aspectare (mit Aufmerksamkeit auf etw. hinsehen). – videre (sehen. schauen = besehen, beschauen, z. B. visum [um den Kampf mit anzusehen] procedere; u. vide sis, d. i. sieh mich nur an). – contemplari, intueri, contueri alqm od. alqd (betrachten, w. vgl.). – os alcis oder vultum alcis intueri (jmds. Gesicht ans., jmdm. ins Gesicht sehen, z. B. ora iudicum: u. vultum praeceptoris). – alqm contra aspicere, intueri (jmd. von Angesicht zu Angesicht, vis à vis, ans.). – einander a., aspicere oder intueri u. contueri inter se; auch alter alterum (von zweien) oder alius alium (von mehreren) aspicit, intuetur oder contuetur: einander bisweilen verstohlen (heimlich) a., furtim non numquam inter sese aspicere. – den Himmel, die Erde a., caelum, terram intueri: beständig a., oculos non movere od. non deicere ab alqa re (jmd., a vultu alcis): starr a., defixis oculis intueri alqd; defigere oculos in alqa re od. in alqd (jmd., in vultu alcis): zornig a., iratos oculos defigere in alqm: mit gierigen Augen, lüstern a., ad alqd cupiditatis oculos adicere: alqd oculis devorare (gleichsam mit den Augen verschlingen). – von fern a., procul spectare od. intueri: in der Nähe a., propter intueri. – selbst mit a., ipse video alqd: sich nicht gern a. lassen, coniectum oculorum ferre non posse.

II) uneig.: 1) etwas mit ansehen, a) sehen u. ertragen: videre (bes. auch – mit ansehen. d. i. erleben müssen). – sustinere (aushalten). – ferre (ertragen). – pati (dulden). – etw. geduldig, gleichgültig mit a., aequo animo ferre: etwas stillschweigend mit a., silentio transmittere: etw. nicht mit a. können, alqd videre non posse; alqd ferre od. pati od. sustinere non posse. – b) abwarten: exspectare.

2) erwägen, berücksichtigen: a) in eng. Bed.; z. B. die Pers. a., discrimen personae (discrimina personarum) servare: der Richter muß die Sache, nicht die Person a., non hominum, sed causarum oportet iudicem totum esse: ohne die Person anzusehen, s., ohne Ansehen der Person unter »Ansehen« no. I: sieh mein Herz an., cognosce animum meum. – b) in weit. Bed., schonen, parcere alci rei. – nicht a., non parcere alci rei (nicht schonen, [146] z. B. pecuniae, sumptibus); neglegere, contemnere alqd (nicht achten, z. B. pecuniam negl: u. in monumentum id contempsimus sescenties HS).

3) jmdm. etwas ansehen, d. i. aus seinem Äußern, bes. auf seinem Gesichte wahrnehmen: ex vultu colligere alqd (nach den Mienen auf etwas schließen, z. B. alcis mores). – ex vultu alcis coniecturam facere de alqa re od. mit folg. Relativsatz (aus den Mienen jmds. mutmaßlich schließen). – ex vultu alcis intellegere mit folg. Akk. u. Infin. (aus jmds. Mienen merken, jmdm. anmerken [w. vgl.], z. B. sibi insidias fieri) – man sieht einem etwas an, vultu praefert alqd; alqd eminet (es tritt hervor): jmdm. das böse Gewissen a., conscientiae notas in ipso ore alcis deprehendere.

4) für oder als etwas ansehen, d. i. für etw. halten: habere. – ducere (rechnen für etc.). – putare (glauben). – iudicare (beurteilen als etc.). – accipere (im Urteil so u. so aufnehmen). – interpretari (im Urteil so u. so auslegen). – jmd. für einen andern a., alqm alium esse putare: für einen braven Mann angesehen werden, speciem boni viri prae se ferre: jmd. für einen Gott a., pro deo venerari alqm: etw. als einen Schimpf a., ad od. in contumeliam accipere alqd: etw. für ein Glück a., boni consulere alqd: als eine schreckliche Vorbedeutung a., alqd accipere in omen magni terroris: von der guten Seite a., in bonam partem accipere: von der mildern Seite a., in mitiorem partem interpretari: von der schlimmen Seite a., male interpretari; in peiorem partem accipere. – etw. angesehen wissen wollen als etc., alqd velle esse (z. B. als neu, recens).

5) verfahren gegen jmd.: jmd. hart a., gravius statuere oder consulere de alqo: sehr hart, crudeliter consu lere in alqm.

-

107 bedeutsam

bedeutsam, gravis (seinem geistigen od. sittlichen Werte od. Inhalte nach gewichtvoll, Ggstz. levis; z. B. res, verbum, sententiae). – b. sein, pertinere ad rem (auf die Sache von Einfluß sein, z. B. von einem Namen). – Bedeutsamkeit, gravitas (der ins Gewicht fallende geistige od. sittliche Wert od. Inhalt einer Sache, z. B. verborum sententiarumque). – vis (Kraft); verb. vis quaedam et pondus (Gewichtigkeit). – virtus (der geistige od. sittliche Wert). – ein Wort gewinnt im Laufe der Zeit an B., verbum invalescit temporibus. – Auch durch eine Umschr. mit qualis, z. B. die B. dieser Sache wirst du leicht einsehen, hoc quale sit, facile existimabis.

-

108 befehlen

befehlen, iubere (im allg., wollen, daß etwas geschehen soll, Ggstz. vetare [verbieten, befehlen, daß nicht etc.]; sowohl iubere als Ggstz. vetare mit Akk. u. Infin., wenn eine Person genannt wird, der man befiehlt; od. mit bl. Infin. des Passiv., wenn die Person ungenannt bleibt). – imperare alci alqd od. mit ut od. ne u. Konj. (gebieten, infolge der übertragenen Macht u. Gewalt). – praecipere alci alqd od. mit ut u. Konj. (verfügen, verordnen, die Weisung geben). – praescribere alci alqd od. mit ut od. ne u. Konj. (vorschreiben; beide, praec. u. praescr., von Oberen und Eltern, die ihren Untergebenen Regeln des Verhaltens geben). – mandare alci alqd od. mit ut od. ne u. Konj. (auftragen, wobei die Art der Ausführung dem andern überlassen bleibt). – pronuntiare mit ut od. ne u. Konj. (als Befehl, Order, Weisung ausrufen lassen durch den Herold etc.). – edicere od. edictum proponere mit ut od. ne u. Konj. (öffentlich bekanntmachen vermittelst Anschlags, zur Nachachtung, v. der Obrigkeit). – sciscere, verb. sciscere iubereque, mit ut u. Konj. (ein Gesetz, eine Verordnung machen, daß etc., vom Volke). – decernere (einen Beschluß abfassen, daß etwas geschehen soll, vom Senat, Konsul). – sancire. edicto sancire mit ut od. ne u. Konj. (bei Strafe ge- od. verbieten). – zu b. haben, imperandi ius potestatemque habere: an einem Orte, alci loco u. (in) alqo loco praeesse od. praepositum esse (s. »befehligen« die Beispp.): jmdm. od. über jmd. b., imperium in alqm od. alqm sub imperio habere; est mihi imperium in alqm: von jmd. sich b. lassen, alci od. alcis imperio parēre, obtemperare. – befiehlst du etwas? num quid (me) vis? num quid fieri iubes?: befiehlst du sonst noch etwas? num quid aliud imperas? num quid ceterum me vis?

-

109 begehren

begehren, a) im Herzen wünschen: appetere (verlangen). – cupere. concupiscere. cupidum, avidum esse alcis rei (heftig verlangen, begehren, letzteres [das stärkere] = eine Sucht, Gier nach etwas haben). – desiderare (ungern etwas nicht haben, sich nach etwas sehnen). – optare (wünschen). – expetere. affectare (nach etwas streben, Ggstz. fugere, aspernari). – avēre mit Infin. (wünschen, wollen, was Interesse erregt hat, gern mögen; bes. von Hör- u. Wißbegierde). – gestire mit Infin. (durch Gebärden das Verlangen nach etwas zu erkennen geben). – heftig b., ardenter cupere alqd; cupiditate alcis rei ardere od. flagrare: desiderio alcis rei magno teneri; sitire alqd: sitienter expetere alqd: begehren u. verabscheuen, appetere aut fugere (refugere): etwas nicht mehr b., alqāre carere posse. – b) sein Verlangen äußern: velle alqm od. mit folg. ut (jmd. od. etwas haben wollen). – petere. poscere. postulare (fordern, w. s.). – contendere ab alqo, ut (zu erlangen suchen). – jmds. Tochter zur Frau b., filiam alcis sibi poscere uxorem: was begehrst du von mir? quid est, quod mevelis? quid vis faciam? (was soll ich tun?). – Begehren, das, appetitus. cupiditas (Verlangen, heftiges Verlangen, als Wunsch). – desiderium (Verlangen, als Wunsch und Äußerung desselben). – voluntas (Wille, den ich äußere). – preces (Bitten). – postulatio (Forderung). – auf jmds. B., alqo petente, postulante; jmd. auf sein Begehren des Amtes entheben, alci petenti successorem dare: was ist dein B., quid est, quod me velis? quid vis faciam? (was soll ich tun?). – jmds. B. abschlagen, alci petenti negare. – begehrenswert,- würdig, desiderabilis. – optabilis. optandus (wünschenswert). – expetendus (verlangenswert). – etw. b. finden, alqd mirari od. (stärker) admirari (interessant u. dah. beg. finden). – begehrlich, s. begierig. – Begehrlichkeit, cupiditas od. aviditas, nach etwas, [363] alcis rei. – seiner B. keine Grenzen setzen, omnia omnium concupiscere.

-

110 Beweiskraft

Beweiskraft, vis probationis od. probationum (die Kraft der Beweisführung). – vis auctoritasque (Kraft u. Gewicht od. Geltung). – u. bl. auctoritas (Gewicht).

-

111 Druck

[612] Druck, I) von »drücken«: pressus (das Drücken, z.B. ponderum). – impetus (der heftige Drang nach vorn, der Andrang, z.B. ventorum). – nisus (das Sich-Stemmen nach vorn, nach unten oder oben). – vis. vexatio. iniuria (Bedrückung, Beschwerde, z.B. ini. decumarum: u. ini. temporum). – acerbitas (das Herbe der Zeitereignisse, die Drangsal, z.B. Sullani temporis: u. temporum); verb. vis atque acerbitas (schmerzlich fühlbarer Druck). – der harte D., unter dem ein Volk steht, imperii acerbitas: unter dem D. schwerer Abgaben seufzen, multitudine tributorum premi: unter dem D. der Armut seufzen, gemere sub paupertatis pondere (Eccl.): den D. des Kriegs fühlen, incommoda belli sentire: unter dem D. halten, servitute od. vi oppressum tenere (ein Volk, einen Staat etc.); alqm severius adhibere od. coërcere (streng behandeln, im Zaume halten, eine einzelne Person). – II) von »drucken«; z.B. ein Buch in den D. geben, *librum typis exscribendum curare: im D. erscheinen, *typis exscriptum vulgari: den D. erlauben, *veniam dare libri typis exscribendi.

-

112 drückend

drückend, gravis (als Last auf uns liegend, lästig). – molestus (beschwerlich). – magnus (groß u. daher drückend). – durus (hart). – acerbus (bitter, herb). – iniquus (nicht nach den Gesetzen der Billigkeit, daher hart, drückend). – das Drückende, s. Druck no. I. – dr. Kälte, [613] frigorum vis: dr. Wärme, ca lorum mole. stiae: drückende Abgaben, tributa acerba. – dr. werden, gravem, molestum etc. (s. oben die Adjektt.) esse coepisse; oneri esse coepisse (zur Last zu sein anfangen); ob. bl. oneri esse (zur Last sein): drückender werden, auch ingravescere (z.B. v. Alter): etwas noch drückender machen, aggravare alqd (z.B. inopiam); acerbiorem facere aliquam rem (z.B. paupertatem): so dr. waren die Ungerechtigkeiten, daß etc., tanta vis erat iniuriarum, ut etc.: das ist ein dr. Gefühl für mich, hoc valde me urit, pungit, mordet.

-

113 Etymologie

Etymologie, orīgo (Abstammung eines Wortes; von mehreren auch Plur. origines vocum, verborum, nominum). – etymum (die wahre Erklärung und Bedeutung eines Wortes vermöge seiner Abstammung; verb. etyma vocum et origines). – vis verbi (die wörtliche, d. i. etymologische Bedeutung eines Wortes, z.B. totum igitur id, quid et quale sit, vis verbi ipsa declarat, drückt schon die E. des Wortes aus: verbi vim solam intuentes, lediglich mit Rücksicht auf die E.). – etymologĭa (ἐτυ-μολογία, Ableitung u. Erklärung eines Wortes aus seinem Stamme, von Cic. top. 35 wörtlich übersetzt durch veriloquium u. dem Sinne gemäßer durch notatio, von Quint. 1, 6, 28 durch originatio). – enodatio nominum (die Entwickelung der Nomina). – etymologice (die E. als Wissenschaft). – in der E. gut bewandert sein, vocum origines rationesque percalluisse. – etymologisch, etymologicus. – die e. Bedeutung eines Wortes, s. Etymologie: einen Begriff e. deuten, nomen alcis rei interpretari. – etymologisieren, in enodandis nominibus laborare. – studiose exquirere, unde verba sint ducta. – scrutari origines verborum od. nominum. inquirere originem verborum (die Abstammung der Wörter untersuchen). – vocabulorum, cur quaeque res sit ita appellata, causas explicare (die Bedeutungen der Wörter erklären).

-

114 Feuer

Feuer, I) eig.: ignis (jedes F., als Element, im tierischen Körper; auch Wachtfeuer, Feuersbrunst). – flamma (jedes auflodernde F., das helle Feuer, die Flamme). – ardor (die Glut, der Brand, das Feuer, die Flamme, am Himmel etc.). – scintillae (die aufsprühenden Funken, die aus einem Steine springen etc.). – incendium (das entzündete Feuer, der Brand, die Feuersbrunst). – im Feuer, flammā circumfusus (von der Flamme umgeben, umwogt). – Feuer schlagen, anschlagen, aufschlagen, machen, ignem excitare lapide percusso (mit Stahl u. Stein); lapidum conflictu od. tritu elicereignem. collisis lapidibusignem excutere (durch Zusammenschlagen od. Reiben zweier Steine Feuer erzeugen): das Feuer wieder anmachen, ignem reficere: Feuer anmachen, anzünden, ignem facere, accendere: Feuer (Wachtfeuer etc.) anmachen, ignes facere (z.B. in castris): F. an od. unter etwas legen, anlegen, in etw. werfen, ignem inferre, subdere, subicere alci rei (z.B. tectis); ignem inicere alci rei (z.B. vico, operibus); alqd incendere (anzünden, z.B. domum alcis): Feuer (eine Feuersbrunst) anlegen, incendium facere od. conflare od. excitare od. exsuscitare: das Feuer anlegen, initium incendii facere (eine Stadt etc. zuerst anzünden): das Feuer ist angelegt, incendium humanā fraude factum est; domus ardet non casu aliquo, sed iniectis ignibus (in einem Hause): in Feuer stehen, flammis correptum esse. igni occupatum esse (vom Feuer ergriffen sein); ardere (brennen, auch v. Himmel); flagrare (in hellen Flammen stehen, lichterloh brennen; beide mit incendio, wenn das Feuer angelegt ist): es schien alles in einem F. zu stehen, es schien alles ein F. zu sein, omnia velut continenti flammā ardere visa: mit od. durch F. verwüsten, urere; perurere: mit F. verwüsten u. verheeren, perurere popularique (z.B. agros late): durch od. mit F. und Schwert verwüsten, ferro atque igni, ferro ignique, ferro incendiisque vastare oder (ganz) pervastare; caede atque incendio vastare: durch F. u. Schwert verwüstet werden od. umkommen, ferro ignique od. flammā ferroque absumi: mit F. u. Schwert drohen, ferro flammāque od. ferro ignique minitari alci (z.B. huic urbi). – F. rufen, conclamare ignem od. incendium. – es bricht od. kommt F. (eine Feuersbrunst) aus, es entsteht F. (eine Feuersbrunst), suā sponte incendium oritur: es ist F. od. eine Feuersbrunst (ausgebrochen, ausgekommen, entstanden), ignis ortus od. coortus est (z.B. pluribus simul et iis diversis locis); incendium factum est: es ist F. (eine Feuersbrunst) bei jmd. (ausgekommen oder ausgebrochen), domus alcis ardet; in alcis fortunas incendium excitatum est (man hat jmds. Hab u. Gut in Brand gesteckt): das F. (die Feuersbrunst) ist bei jmd. ausgebrochen, incendium ortum est ex aedibus [895] alcis: es ist F. auf dem palatinischen Berge, domus ardet in Palatio. – nachlässig mit dem F. umgehen, neglegenter ignes apud se habere. – F. fangen, v. Schwamm etc., scintillas excipere; v. Gebäuden = in F. geraten, aufgehen, igni od. flammis comprehendi. flammis corripi. igni occupari (vom F. ergriffen werden; im Zshg. auch bl. comprehendi); ignem od. flammas concipere. ignem comprehendere (Feuer fangen, angehen); ardere od. flagrare coepisse (anfangen in Flammen, in hellen Flammen zu stehen, mit dem Zus. incendio, wenn das Feuer angelegt ist); deflagrare od. conflagrare flammis od. incendio (verbrennen, abbrennen, mit inc., wenn das F. angelegt ist); flammis absumi (von den Flammen verzehrt werden): leicht F. fangen, ignis esse capacissimum; facilem esse ad exardescendum: Feuer fangend, s. feuerfangend. – in Feuer u. Flammen (in vollen Flammen) aufgehen, inflammari incendique. – das F. ergreift etw., ignis od. flamma comprehendit od. corripit alqd. – dem F. (den Flammen) entgehen, effugere ex incendio; inviolatum manere (unverletzt bleiben). – Sprichw., zwischen zwei Feuer geraten, lupum auribus tenere (Suet. Tib. 25); poni inter duo pericula (s. Sen. contr. 1, 1, 6: positus inter duo pericula, quid faciam?). – ein gebranntes Kind scheut das Feuer, cui dolet meminit (Cic. Mur. 42).

II) uneig.: 1) das Funkeln, der Glanz: ignis (z.B. der Augen). – ardor (die Glut, das Blitzen, der feurige Blick, der Augen, des Mienenspiels, oculorum, vultuum). – vis (das Kräftige, der kräftige Blick der Augen). – vigor (das Lebhafte, der lebhafte Ausdruck, der Augen, des Mienenspiels, z.B. acerrimusvigoroculorum).

2) Hitze, Heftigkeit: ardor (z.B. des Kriegs, der Leidenschaften, der Liebe etc.). – incendium (der Leidenschaften, auch des Kriegs, immer aber mit dem Nebenbegr. des Verderbens). – animi (der feurige Mut); verb. alcis animi atque impetus (jmds. Feuer u. Ungestüm). – in F. u. Flammen setzen, vehementius incendere alcis animum; incensum dare alqm: in F. u. Flammen geraten, iracundiā inflammari, exardescere; über etw., iracunde ferre alqd od. mit Akk. u. Infin.: vom F. der Liebe verzehrt werden; amoris flammā conflagrare.

3) geistige Kraft u. Lebhaftigkeit: vis. – vigor (die Frische, Lebhaftigkeit). – spiritus (das einer Sache inwohnende Leben, z.B. der Rede). – impetus (innerer Drang, z.B. oratoris, orationis: u. divinus [des Dichters]). – calor (die Wärme, der Eifer, der uns inwohnt od. mit dem man etwas tut od. mit dem etwas geschieht, z.B. poëticus). – ardor (große Lebhaftigkeit. Glut, z.B. dicentis: u. iuvenilis: u. aetatis [der Jugend]: u. animi od. mentis). – natürliches F. und Munterkeit, quaedam animi incitatio atque alacritas naturaliter innata: F. in der Rede zeigen, acrem esse in dicendo: in F. geraten, v. Dichter, assurgere: in F. geraten sein, mente incensum, inflammatum esse: ohne F., languidus (matt); frigidus (frostig, kalt).

-

115 geheim

geheim, arcanus (nur dem Eingeweihten, dem Mitwissenden bekannt). – secretus (den Augen- u. Ohrenzeugen, den Lauschern entzogen). – abditus. tectus. occultus (den Blicken entzogen, verborgen, und zwar abd., sofern es aus den Augen entfernt wurde, tect., sofern es durch eine Decke, occ., sofern es durch Umhüllung unsichtbar gemacht wurde, z.B. occ. aedium aditus: u. occ. vis: u. occ. colloquia: und occ. pactum). – ab arbitris liber (frei von Augenzeugen, z.B. locus). – reconditus. absconditus. abstrusus (tief verborgen, versteckt; auch einen versteckten Sinn habend, und zwar rec., sofern es schwer zu entdecken, absc. und abstr., sofern es, gar nicht bekannt ist). – interior (nicht der Öffentlichkeit preisgegeben). – latens (im Dunkeln liegend, nicht leicht zu ergründend, Ggstz. perspicuus, z.B. causa). – clandestinus (heimlich und ohne des andern Wissen geschehend, z.B. colloquia, consilia). – tacitus (in der Stille, ohne Aufsehen zu machen, handelnd, geschehend, wirkend, z.B. suffragia [Abstimmung]: u. vis). – furtivus (verstohlenerweise geschehend). – im geheimen, insgeheim (od. heimlich als Adv.),arcano (unser »insgeheim«, so daß das, was arcano geschieht, ein Geheimnis bleiben muß). – secreto (im geheimen, nicht im Beisein Unberufener, Ggstz. palam). – sine arbitris od. arbitris remotis (ohne Augen- u. Ohrenzeugen, fast = secreto, doch mit dem Untersch., daß man bei secreto sich von den Zeugen etc. entfernt, bei sine arbitris kein Zeuge etc. da ist, bei arbitris remotis die Zeugen entfernt worden sind, z.B. loqui cum alqo). – sine teste (ohne Zeugen = ohne jmd., der gegen uns zeugen könnte, z.B. libidini parēre). – occulte (verborgen u. ungesehen, Ggstz. aperte; aber in occulto, an einem verborgenen Orte, od. ex occulto, von einem verb. Orte aus, u. ex insidiis, von einem Hinterhalte aus). – tecte (versteckt, auf versteckte, geheime Art). – latenter (im verborgenen). – clam (heimlich u. ohne Wissen des andern). – obscure (im Dunkeln, im Finstern). – tacite. silentio (im stillen, ohne Geräusch; sil. immer nur subjekt. = ohne davon zu reden). – furtim. furtive (verstohlenerweise, Ggstz. palam et libere). – Auch drücken die Lateiner »insgeheim (heimlich)« häufig durch sub in Zusammensetzungen mit Verben aus, denen sie jedoch zuw. zur Verstärkung clam beifügen; z.B. insg. (heimlich) wegschaffen, supportare, von wo, ex alqo loco, wohin, alqo: insg. (heimlich) wegführen, subducere; clam subducere od. abducere: furto subducere (z.B. obsides): sich insg. (heimlich) entfernen, [1026] se subducere, mit jmd., cum alqo; aus einer Gesellschaft, clam se subducere de circulo.

-

116 Geist

Geist, I) flüchtige Substanz, Spiritus: etwa spiritus. – Dah. in weit. Bed.: a) die Quintessenz dieses Spiritus: etwa flos. – Uneig., das Beste, Wesentliche, der Kern aus einer Schrift etc., flores. – b) Lebenskraft: spiritus. – Uneig., Lebhaftigkeit, Wärme, die in jmds. Schriften sich zeigt, spiritus. – sanguis (Lebensfrische).

II) die Seele, Seelenkräfte des Menschen: animus (zunächst die Lebenskraft, das Empfindende, Begehrende, dann das Ganze der Seele, die ganze geistige Natur der Menschen, Ggstz. corpus, z.B. cum corporibus vigent et deflorescunt animi). – mens (der Geist od. die Seele als ein mit Denkkraft, Verstand begabtes Wesen; dann dieses Denk- od. Kombinationsvermögen selbst). – vis mentis (die Kraft der [1036] Seele). – anima (das Lebensprinzip, das hauchbare Leben = spiritus, πνεῠμα, in Redensarten wie: animam deponere, edere, efflare [seinen Geist aufgeben]: anima reliquit eum [er gab seinen Geist auf]). – spiritus (fast gleichbedeutend mit anima = Atem, Lebenskraft; bezeichnet dann auch die Eigenschaften des Geistes, die unsern »hoher Geist od. Sinn, Energie, Begeisterung, Mut, Stolz'« etc. entsprechen). – ingenium (die natürlichen, intellektuellen Anlagen, bes. die schaffende, erfindende Geisteskraft). – im Geiste (d. i. in der Einbildung etc.), spe et opinione od. spe atque animo. – ein großer, erhabener G., animusmagnus, excelsus, altus; ingenium magnum, excelsum; u. übtr. – ein Mann von großem etc. Geiste, animus magnus; vir magni ingenii: Sokrates, ein großer philosophischer G., Socrates philosophiā clarus: Aristoteles, ein ganz außerordentlicher Geist, Aristoteles, vir singulari et paene divino ingenio. – ein gewaltiger G., ingens vis ingenii;ingentis ingenii oder spiritus vir (von der Pers.). – ein kleiner G., ingenium parvum,pusillum; homo parvi ingenii (v. der Pers.). – viel G. haben, besitzen, magno ingenio esse;ingenio abundare: G. verraten, signa dareingenii. – Dah. in engerer Bed.: a) die herrschende Gesinnung od. Gemütsverfassung, auch die, welche die Handlun gen vorzüglich leitet: animus. – studium alcis rei (Hinneigung zu etwas). – knechtischer Geist, animus servilis: kindlicher G. (gegen Gott), pietas erga deum;pius in deum animus. – G. der Neuerung, rerum novarum od. uovandarum studium. – b) eigentümliche Denk- u. Handlungsweise: ingenium (angeborne und also eigentümliche Geistesbeschaffenheit). – animus (die jmdm. inwohnende Denkweise). – mos. mores (die Sitte, die Sitten, Sit tenrichtung, z.B. saeculi od. temporum; vgl. »Zeitgeist«). – proprie – tas (die Eigentümlichkeit übh.). – ratio (die eigentümliche Art und Weise, das eigentümliche Verfahren etc., z.B. commutata tota ratio est rei publicae); verb. natura atque ratio (z.B. temporum civilium). – mens (die eigentümliche Denkweise, z.B. scriptoris). – volun- tas (der Wille, die Tendenz, die man bei etw. hat, z.B. naturis differunt, voluntate si mi lessunt et inter se et etc.: u. vol. scriptoris, bes. im Ggstz. zu scriptum od. litterae, d. i. dem buchstäblichen Ausdruck, Buchstaben); verb. ratio voluntasque. – sententia (der Gedanke, der einer Sache unterliegt, Ggstz. verbum aclittera). – consilium od. Plur. consilia (der leitende Grundsatz, die leitenden Grundsätze, die Tendenz od. die Tendenzen, die man verfolgt). – artes (die Eigenschaften, die einer zeigt). – institutum od. Plur. instituta (das Verfahren, das jmd. einschlägt). – ein neuer G., ingenium novum (z.B. quod vir induerat [angenommen hatte]): der verderbliche G., labes (z.B. saeculi). – G. (Sinn u. G.) des Gesetzes. voluntas et sententia legis: der ganze G. des Staates, mens et animus et consilium et sententia civitatis (z.B. posita estin legibus): der ganz verschiedene G. der latein Sprache, diversa Latini sermonis ratio: er verwaltete die Ämter in demselben G., den er [1037] bei der Bewerbung an den Tag gelegt hatte, quibus artibus petierat magistratus, iisdem gerebat. – im G. der Vorfahren, more maiorum: im G. eines alten Spartaners, memor nominis Spartani: im G. des Friedens, non abhorrens a quietis consiliis: mehr im G. des Friedens, placidius.

III) ein einfaches, unkörperliches Wesen mit Denk-u. Willenskraft: etwa spiritus. – der heilige Geist, spiritus sanctus; auch deus (z.B. der h. Geist ist mit dir, in dir, deus tecum est, intus est). – Gott ist ein Geist, deus est mens soluta quaedam et libera, segregata ab omni concretione mortali. – die Geister der Verstorbenen, animae (im allg.); manes (die mit heiliger Scheu betrachteten Seelen der Toten, die, weil sie keine Körpermasse mehr umgibt, nur Schatten ähnlich sind; auch von den Geistern, die einem Menschen angehören, z.B. non manes eius viri conquiescunt); la. res (die guten Geister, die als Hausgötter verehrt wurden); larvae. lemures (die bösartigen, die als Nachtgeister od. Gespenster unstet umherirrten); pii (die seligen Geister); umbrae, bes. mit dem Zus. infernae (die Schatten der Verstorbenen in der Unterwelt, die sich auch wieder auf der Erde zeigen, s. Suet. Cal. 59 [umbris inquietari] od. von Geisterbeschwörern zitiert werden können, s. Tac. ann. 2, 28): böse Geister, daemones (Eccl.); rein lat. animulae noxiae (Spät.).

-

117 Geisteskraft

Geisteskraft, animi vis, virtus. – animi vigor (Lebendigkeit des Geistes, Ggstz. corporis vigor). – vis ingenii, auch bl. ingenium (produktive G., z.B. praestare alqm ingenio).

-

118 Gewalt

Gewalt, I) überwiegende Macht; dann = Gewaltsamkeit, -tätigkeit: vis. – violentia (Gewaltsamkeit, Heftigkeit). – die G. der Götter, deûm numen: die G. der Beredsamkeit, vis eloquentiae od. dicendi. – mit G., vi (durch G.); per vim (auf dem Wege der Gewalt): sich mit G. einen Weg bahnen durch etc., vim facere per mit Akk. (z.B. per angustias, per castra): mit aller G., omni vi; summā vi; omnium virium contentione. – mit G. od. in Güte, aut vi aut voluntate (z.B. gentem adiungere). – G. anwenden, gebrauchen, vi agere; vi contendere; vim facere; Vigrassari; bei etwas, per vim facere alqd: jmdm. od. einer Sache G. antun, alci vim facere; vim adhibere od. afferre alci u. alci rei (z.B. vim adh. veritati: u. vim aff. naturae); vim et manus inferre alci (Hand an jmd. legen); violare alqm od. alqd (eine Rechtsverletzung begehen gegen etc.): einem Mädchen, s. schänden no. II, b: sich G. antun, manum od. mortem sibi inferre. suāpte manu se interficere (sich ermorden ); naturae suae repugnare (gegen seine Natur u. Gewohnheit handeln); imperare sibi od. animo od. cupiditatibus suis (sich od. seinen Leidenschaften Zwang auflegen): bei etwas, frango ipse me cogoque alqd ferre toleranter (etw. mit Selbstüberwindung u. geduldig ertragen): sich G. antun, um etc., sibi imperare m. folg. Infin. od. mit folg. ut etc. (sich den Zwang auflegen, zu etc.): sich G. antun, um nicht etc., tormentum sibi iniungere, ne etc. (mit Selbstüberwindung sich bestreben etc.): der Sprache G. antun beim Übersetzen der Worte, violentius transferre verba quasi invita ac recusantia. – G. geht vor Recht, ius vi obruitur potentiorque habetur prior; valentior infirmiori imponit manum: bei ihnen geht G. vor Recht, iis omne ius in viribus est; non ex iure, sed ferro rem expetunt. – II) Macht, etw. auszuüben, a) übh.: potestas. – arbitrium. liberum arbitrium (freier Wille). – ius (Recht). – es steht etw. (zu tun) in meiner G., in mea manu od. [1111] in mea potestate est od. positum est; in mea potestate od. in me situm est. – G. über Leben u. Tod, potestas vitae necisque; vitae mortisque arbitrium: G. über Leben u. Tod haben, potestatem vitae necisque habere; vitae mortisque arbitrium alci datum est. – jmdm. die G. nehmen, alci potestatem adimere. – b) freie Verfügung über jmd. od. etw., Herrschaft: potestas (im allg. u. insbes. die ausübende Macht, Gewalt, die von einer mit der Jurisdiktion bekleideten od. die Geschäfte eines Zivilamts verwaltenden Magistratsperson gehandhabt wird). – imperium (die ausübende Macht, die G., die der Befehlshaber eines Heeres als solcher ausübt). – Ist es = Botmäßigkeit, s. d., von wo vieles auch hierher gehört). – in jmds. G. kommen, fallen, geraten, in alcis (z.B. adversariorum) potestatem devenire; in alcis (z.B. hostis) ma: nus incĭdere: in die G. des Mannes kommen, viro in manum convenire (v. der Ehefrau): jmd. in seine G. bekommen, alqo potiri: jmd. unter seiner G. haben, alqm in potestatem suam suscepisse (wie der Vater einen Sohn): jmd. aus seiner G. entlassen, alqm ex potestate suadimittere (übh.); alqm emancipare (aus der väterlichen G., einen Sohn, eine Tochter): aus der väterlichen G. entlassen werden, manu patris emitti: aus der väterlichen G. herausgehen, exire de potestate patris: das Volk war jetzt in der G. eines einzigen Menschen, plebes iam unius hominis erat. – unumschränkte G., potestas infinita; dominatio: die höchste G. bekommen, potiri rerum coepisse; summae imperii praeesse coepisse: die höchste G. haben, potiri rerum; summum imperium habere od. tenere; summam imperii tenere. summae imperii praeesse (bes. im Kriege als Oberbefehlshaber); auch summa potestas od. summa rerum est penes alqm. – Uneig., etw. in seiner G. haben, alqd in potestate sua habere (z.B. verba: u. affectus); imperare alci rei (mäßigen, im Zaume halten, z.B. cupiditatibus): seine Stimme in der G. haben, vocem suam moderari posse: die griechische Sprache in der G. haben, Graece luculenter scire. – sich in seiner G. haben, se habere in potestate. animum suum continere. sibi od. animo od. cupiditatibus suis imperare (moralisch); ingenium in sua potestate habere (geistig).

-

119 Gewaltschritt, Gewaltstreich

Gewaltschritt, Gewaltstreich, vis (Gewalttat übh.). – vis potentioris. quae per vim potentioris eveniunt (Gewalttat rines Mächtigen). – iniuria potentioris (Unbill eines Mächtigern). – dieser (erwähnte) G., bl. id.

-

120 Gewalttat

Gewalttat, s. Gewalttätigkeit. – gewalttätig, superbus (despotisch gesinnt und handelnd, von Menschen). – eine g. Handlung, s. Gewaltstreich, Gewalttätigkeit. – Adv.vi; per vim. – g. verfahren, vi agere; vim facere. – Gewalttätigkeit, vis (Gewalttat, Gewalt übh., z.B. potentioris). – iniuria (ungerechte Handlung. z.B. potentioris). – superbia (despotischer Geist, der sich in Gewalttätig keiten aller Art äußert). – G. gegen jmd., vis alci allata od. illata; iniuria alci illata. – G. begehen, vim facere (an jmd., alci); vi agere; vi grassari (an jmd., in alqm).

См. также в других словарях:

vis — [ vis ] n. f. • viz « escalier tournant » v. 1170; lat. vitis « vigne », et par ext. « vrille de vigne » 1 ♦ Escalier tournant en hélice autour d un axe, dit « noyau », qui soutient toutes les marches. « Ils sortirent sous le porche et montèrent… … Encyclopédie Universelle

vis-à-vis — [ vizavi ] adv. et n. m. • 1213 adv.; de l a. fr. vis → visage I ♦ Adv. Vieilli Face à face. Nous nous sommes trouvés vis à vis. II ♦ Loc. prép. VIS À VIS DE. 1 ♦ (1485) En face de... (⇒ opposite) … Encyclopédie Universelle

Vis d'assemblage — Vis de fixation Différentes sortes de vis. Une vis de fixation (appelée communément vis) est un organe mécanique, constitué d une tige filetée et d une tête, destiné à réaliser la fixation d une ou de plusieurs pièces par pression sur celle(s) ci … Wikipédia en Français

vis — 1. (vis ) s. f. 1° Vis de Saint Gilles, escalier qui monte en rampe, et dont les marches semblent porter en l air ; ainsi nommé du prieuré de Saint Gilles en Languedoc, où est un escalier de ce genre qu on a imité. Vis à jour, escalier… … Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

Vis and Rāmin — ( fa. ويس و رامين, Vis o Rāmin ) is an ancient Persian love story. The epic was composed in poetry by the Persian poet Asad Gorgani (فخرالدين اسعد گرگاني) in 11th century. The story dates from pre Islamic Persia. Gorgani claimed a Sassanid origin … Wikipedia

Vis y Rāmin — (Persa: ويس و رامين, Vis o Rāmin) es un antiguo relato persa de amor. La epopeya fue escrita por el poeta persa Fakhraddin As‘ad Gorgāni (فخرالدين اسعد گرگاني) en el siglo XI. La historia se remonta a Persia pre islámica. Si bien Gorgāni menciona … Wikipedia Español

Vis-sans-fin — Une vis sans fin est un cylindre comportant une cannelure hélicoïdale (parfois plusieurs), la faisant ressembler à une tige filetée. Associée à un pignon, elle constitue un engrenage gauche (les deux axes ne sont pas dans le même plan), dans… … Wikipédia en Français

Vis sans fin — Une vis sans fin est un cylindre comportant une cannelure hélicoïdale (parfois plusieurs), la faisant ressembler à une tige filetée. Associée à un pignon, elle constitue un engrenage gauche (les deux axes ne sont pas dans le même plan), dans… … Wikipédia en Français

VIS — bezeichnet: eine Insel in Kroatien, siehe Vis eine Ortschaft auf der gleichnamigen Insel, siehe Vis (Stadt) einen Fluss in Südfrankreich, siehe Vis (Fluss) eine polnische Pistole, siehe Pistolet Vis wz. 35 altfranzösisch für Gesicht (daraus auch… … Deutsch Wikipedia

ViS — bezeichnet: eine Insel in Kroatien, siehe Vis eine Ortschaft auf der gleichnamigen Insel, siehe Vis (Stadt) einen Fluss in Südfrankreich, siehe Vis (Fluss) eine polnische Pistole, siehe Pistolet Vis wz. 35 altfranzösisch für Gesicht (daraus auch… … Deutsch Wikipedia

Vis a billes — Vis à billes Photo montrant deux vis à billes. Les images insérées détaillent l assemblage des billes dans les mécanismes. A gauche: tube de recirculation, à droite, vue rapprochée des canaux de recirculation Une vis à billes est un mécanisme… … Wikipédia en Français