-

61 III

- Характеристики

- Требования к исходным материалам

- Рабочая документация архитектурно-строительной части памятника в целом.

- Паяные узлы

- Минимальное обязательное количество зеркал заднего вида

- максимальный уровень

- конденсатор или RC-сборка класса X

- вычислитель

- Внутренние зеркала заднего вида (класс I)

1.5.3 конденсатор или RC-сборка класса X (capacitor or RC-unit of class X): Конденсатор или RC-сборка, применяемые в случаях, когда пробой конденсатора или RC-сборки не ведет к опасности поражения электрическим током.

Конденсаторы класса X подразделяют на три подкласса (см. таблицу IA) в соответствии с импульсным пиковым напряжением, наложенным на напряжение сети, воздействию которых они могут быть подвергнуты при эксплуатации. Такое импульсное напряжение может возникать из-за разрядов молний на наружных линиях, от включения соседнего оборудования или аппаратуры, в которой применяется конденсатор.

Таблица IA

Подкласс

Пиковое импульсное напряжение при эксплуатации, кВ

Категория сборки по МЭК 60664-1

Применение

Пиковое импульсное напряжение UP,подаваемое перед испытанием на срок службы, кВ

Х1

>2,5

£4,0

III

При высоких импульсных напряжениях

При Сном £ 1,0 мкФ UР= 4;

при Сном > 1,0 мкФ

UР=

Х2

£2,5

II

Общего назначения

При Сном £ 1,0 мкФ UР = 2,5;

при Сном > 1,0 мкФ

UР=

Х3

£1,2

-

Общего назначения

Не подается

Примечание - Коэффициент, используемый при уменьшении UРдля значений емкости более 1,0 мкФ, дает возможность поддерживать постоянным значение произведения 1/2Сном · U

для этих значений емкости.

для этих значений емкости.Источник: ГОСТ Р МЭК 60384-14-2004: Конденсаторы постоянной емкости для электронной аппаратуры. Часть 14. Групповые технические условия на конденсаторы постоянной емкости для подавления электромагнитных помех и соединения с питающими магистралями оригинал документа

3.5 Паяные узлы

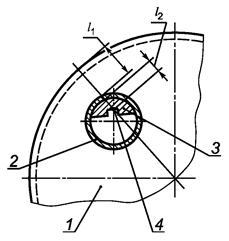

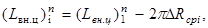

Термины, относящиеся к паяным узлам, приведены на рисунках 4 и 5.

Термины, относящиеся к деталям

Паяный узел/деталь

I

Зона основного материала

II

Паяное соединение

III

Зона термического влияния

IV

Паяный шов

V

Диффузионная/переходная зона

VI

Зона металла припоя

VII

Термины, относящиеся к материалам

Основной материал

1

Основной материал, претерпевший изменения при пайке

2

Диффузионная (переходная) зона

3

Металл припоя

4

Рисунок 4 - Термины, относящиеся к деталям и материалам паяных узлов

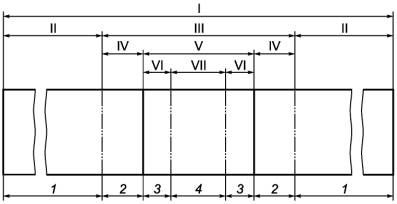

Материал

1 - основной материал;

2 - основной материал, претерпевший изменения при пайке;

3 - диффузионная (переходная) зона;

4 - металл припоя

Узел

IV - зона термического влияния,

V - паяный шов

Размеры

t - толщина детали,

J - эффективная ширина соединения,

W - длина нахлестки

Рисунок 5 - Схема паяного соединения

Источник: ГОСТ Р ИСО 857-2-2009: Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 2. Процессы пайки. Термины и определения оригинал документа

5.2 Характеристики

5.2.1 Краны должны обеспечивать подачу воды на смыв при минимальном рабочем давлении 0,1 МПа в количествах и с расходами, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Условный проход крана Dy, мм

Расход воды, л/с

Количество воды, поступающей на смыв за один цикл, л

мин.

макс.

мин.

макс.

10, 15

0,2

1,0

0,6

4,0

20

1,0

1,7

4,0

7,0

25

1,5

2,0

6,0

8,0

5.2.2 Краны должны иметь устройство для регулирования количества воды, подаваемой на смыв.

5.2.3 Краны должны быть герметичны и выдерживать пробное давление воды не менее 1,6 МПа для кранов I группы и не менее 0,9 МПа - для кранов II группы.

5.2.4 Краны должны обеспечивать плотное закрытие при рабочих давлениях до 1,0 МПа для кранов I группы и до 0,6 МПа - для кранов II группы.

5.2.5 Конструкция крана должна исключать возможность обратного всасывания загрязненной воды в водопроводную сеть из промываемых приборов при возникновении разрежения в системе водопровода до 0,08 МПа. При этом высота подъема воды в смывной трубе не должна превышать 250 мм.

5.2.6 Конструкция крана должна обеспечивать такое его закрытие, при котором давление воды в водопроводной сети перед ним не должно увеличиваться более чем на 50% по сравнению со статическим давлением.

5.2.7 Усилие на пусковое устройство (ручка, кнопка) крана, необходимое для его открытия, не должно быть более 35 Н, а открывание и закрывание вентиля должно происходить при крутящем моменте не более 2Н × м при давлениях, указанных в п. 5.2.4.

5.2.8 Технический ресурс кранов с учетом замены резино-технических изделий должен составлять не менее 100000 рабочих циклов, наработка до отказа - не менее 50000 циклов.

5.2.9 Краны должны классифицироваться по трем акустическим группам I, II, III в зависимости от значения La - уровня шума арматуры в дБА или Ds - приведенной разности уровней в дБА в соответствии с таблицей 2 для вновь разрабатываемой водоразборной арматуры.

Таблица 2 Уровень шума в дБА

Акустическая группа

Ds

La

I

³ 25

£ 20

II

³ 25

£ 30

III

< 15

< 50

5.2.10 Параметр шероховатости видимых в условиях эксплуатации поверхности деталей с защитно-декоративным гальваническим покрытием должен быть Ra £ 0,63 по ГОСТ 2789.

5.2.11 Наружная видимая после монтажа поверхность крана из цветных металлов должна иметь защитно-декоративное гальваническое покрытие вида Н9.б.Х.б по ГОСТ 9.303.

Допускается применение других видов защитно-декоративных покрытий, обеспечивающих качество защиты и декоративность в течение установленного ресурса.

5.2.12 Защитно-декоративное покрытие должно быть сплошным, не иметь отслаивания покрытия и др. дефектов и должно удовлетворять ГОСТ 9.301.

5.2.13 Детали, изготовленные из пластмасс, не должны иметь трещин, вздутий, наплывов, раковин, следов холодного спая и посторонних включений, видимых без применения увеличительных приборов. Выступы или углубления в местах удаления литников не должны превышать 1 мм, а следы от разъема пресс-форм - не более 0,5 мм.

Не допускаются отклонения формы деталей, влияющие не качество их сопряжений.

5.2.14 Детали крана, изготовленные из металла, не должны иметь видимых дефектов (вмятин, гофр, царапин и др.).

5.2.15 Основные размеры метрической резьбы должны соответствовать требованиям ГОСТ 24705 с допусками по ГОСТ 16093, степень точности 7Н - для внутренней и 8g - для наружной резьбы.

Резьба должна быть чистой и не иметь поврежденных витков. Сбеги резьб, недорезы проточки и фаски должны выполняться по ГОСТ 10549. Не допускается наличие сорванных витков, а также заусенцы на поверхности резьбы, препятствующие соединению деталей.

Источник: ГОСТ 11614-94: Краны смывные полуавтоматические. Технические условия оригинал документа

7.1.1 Внутренние зеркала заднего вида (класс I)

Отражающая поверхность должна иметь такие размеры, чтобы в них можно было вписать прямоугольник, одна из сторон которого равна 4 см, а другая α,если

7.1.2 Внешние зеркала заднего вида (классы II и III)

7.1.2.1 Отражающая поверхность должна иметь такие размеры, чтобы в них можно было вписать:

7.1.2.1.1 прямоугольник, высота которого составляет 4 см, а основание, измеренное в сантиметрах, равно α;

7.1.2.1.2 сегмент, параллельный высоте прямоугольника, длина которого, выраженная в сантиметрах, равна b.

7.1.2.2 Минимальные значения α и b приведены в следующей таблице.

Классы зеркал заднего вида

Категория транспортных средств, для которых предназначены зеркала заднего вида

α

β

II

М2, М3, N2 и N3

20

III

M1 и N1, N2 и N3 (в случае применения предписаний 16.2.1.3)

7

Источник: ГОСТ Р 41.46-99: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения зеркал заднего вида и механических транспортных средств в отношении установки на них зеркал заднего вида оригинал документа

16.2.1 Минимальное обязательное количество зеркал заднего вида

16.2.1.1 Для транспортных средств категорий М и N предписываемое в 16.5 поле обзора должно обеспечиваться минимальным обязательным количеством зеркал заднего вида, указанным в таблице.

16.2.1.2 Однако в случае транспортных средств категорий М1 и N1:

16.2.1.2.1 если внутреннее зеркало заднего вида не отвечает предписаниям 16.5.2, то на транспортном средстве должно быть установлено дополнительное внешнее зеркало заднего вида. Это зеркало устанавливают с правой стороны транспортного средства в странах с правосторонним движением и с левой стороны - в странах с левосторонним движением;

Категория транспортного средства

Внутренние зеркала заднего вида класса I

Количество зеркал заднего вида

Основные зеркала классов

Широкоугольные зеркала класса IV

Зеркала бокового обзора класса V

II

III

M1

1

(см. также

16.2.1.2)

-

(см. также 16.2.1.2.3)

1 Устанавливается на стороне, противоположной стороне направления движения (см. также 16.2.2.1)

-

-

М2

-

2

(по одному с левой и правой сторон)

-

(см. также 16.2.2.4)

(см. также 16.2.2.2 и 16.3.7)

М3

-

2

(по одному с левой и правой сторон)

-

(см. также 16.2.2.4)

(см. также 16.2.2.2 и 16.3.7)

N1

1

(см. также 16.2.1.2)

(см. также 16.2.1.2.3)

1 Устанавливается на стороне, противоположной стороне направления движения (см. также 16.2.2.1)

-

-

N2 ≤ 7,5 т

-

(см. также 16.2.2.3)

2

(по одному с левой и правой сторон)

-

(см. также 16.2.1.3)

(см. также 16.2.2.4 и 16.2.1.4)

-

(см. также 16.2.2.2 и 16.3.7)

N2 ≥ 7,5 т

-

(см. также 16.2.2.3)

2

(по одному с левой и правой сторон)

-

(см. также 16.2.1.3)

1

-

1

(см. также 16.3.7)

N3

-

(см. также 16.2.2.3)

2

(по одному с левой и правой сторон)

-

(см. также 16.2.1.3)

1

-

1

(см. также 16.3.7)

Источник: ГОСТ Р 41.46-99: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения зеркал заднего вида и механических транспортных средств в отношении установки на них зеркал заднего вида оригинал документа

1.2. Характеристики

1.2.1. Качественные показатели зол различных видов должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование показателя

Вид сжигаемого угля

Значение показателя в зависимости от вида золы

I

II

III

IV

1. Содержание оксида кальция (СаО), % по массе:

для кислой золы, не более

Любой

10

10

10

10

для основной золы, св.

Бурый

10

10

10

10

в том числе:

свободного оксида кальция (СаОсв) не более:

для кислой золы

Любой

Не нормируется

для основной золы

Бурый

5

5

Не нормируется

2

2. Содержание оксида магния (MgO), % по массе, не более

Любой

5

5

Не нормируется

5

3. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчете на SO3, % по массе, не более:

для кислой золы

Любой

3

5

3

3

для основной золы

Бурый

5

5

6

3

4. Содержание щелочных оксидов в пересчете на Na2O, % по массе, не более:

для кислой золы

Любой

3

3

3

3

для основной золы

Бурый

1,5

1,5

3,5

1,5

5. Потеря массы при прокаливании (п.п.п.), % по массе, не более:

для кислой золы

Антрацитовый

20

25

10

10

Каменный

10

15

7

5

Бурый

3

5

5

2

для основной золы

Бурый

3

5

3

3

6. Удельная поверхность, м2/кг, не менее:

для кислой золы

Любой

250

150

250

300

для основной золы

Бурый

250

200

150

300

7. Остаток на сите № 008, % по массе, не более:

для кислой золы

Любой

20

30

20

15

для основной золы

Бурый

20

20

30

15

Примечания:

1. Допускается в основных золах содержание свободного оксида кальция СаОсв и оксида магния MgO выше указанного в таблице, если обеспечивается равномерность изменения объема образцов при испытании их в автоклаве или применение этих зол обосновано специальными исследованиями бетона по долговечности с учетом конкретных условий эксплуатации.

2. Допускается в золах содержание сернистых и сернокислых соединений и потеря массы при прокаливании выше указанных в таблице, если применение этих зол обосновано специальными исследованиями по долговечности бетонов и коррозионной стойкости арматуры.

3. Допускается в золах I - III видов больший остаток на сите № 008 и меньшая величина удельной поверхности, чем указано в таблице, если при применении этих зол обеспечиваются заданные показатели качества бетона.

1.2.2. Золы в смеси с портландцементом должны обеспечивать равномерность изменения объема при испытании образцов кипячением в воде, а основные золы III вида - в автоклаве.

1.2.3. Влажность золы должна быть не более 1 % по массе.

1.2.4. Золы-уноса в зависимости от величины суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф применяют:

для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых для строительства и реконструкции жилых и общественных зданий при Аэфф до 370 Бк/кг;

для производства материалов, изделий и конструкций, применяемых для строительства производственных зданий и сооружений, а также строительства дорог в пределах территорий населенных пунктов и зон перспективной застройки при Аэфф свыше 370 Бк/кг до 740 Бк/кг.

При необходимости в национальных нормах, действующих на территории государства, величина удельной эффективной активности естественных радионуклидов может быть изменена в пределах норм, указанных выше.

Источник: ГОСТ 25818-91**: Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

4.2 Требования к исходным материалам

4.2.1 Для приготовления смесей следует применять нефтяные дорожные битумы марок БНД(БН) 90/130 и 60/90 по ГОСТ 22245-90*.

4.2.2 Для пластификации старого битума, содержащегося в грануляте, рекомендуется использовать менее вязкие битумы и добавки поверхностно-активных веществ катионного типа. В качестве пластифицирующих добавок при производстве смесей с добавками гранулята допускается применение жидких дорожных битумов марок МГ и МГО по ГОСТ 11955-82*.

4.2.3 В качестве крупных фракций минерального материала следует применять щебень из плотных горных пород с максимальным размером зерен 20 мм для мелкозернистых смесей и 40 мм - для крупнозернистых смесей по ГОСТ 8267-93*.

4.2.4 Физико-механические свойства щебня должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-97* в зависимости от вида, типа и марки выпускаемой асфальтобетонной смеси.

4.2.5 Песок для приготовления смесей должен отвечать требованиям ГОСТ 8736-93* и ГОСТ 9128-97*.

4.2.6 Для приготовления смесей следует применять минеральный порошок, отвечающий требованиям ГОСТ Р 52129-2003.

4.2.7 В качестве гранулята следует использовать продукты холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий в виде крошки или гранулята асфальтобетонного лома, прошедшего предварительное измельчение в дробильно-сортировочной установке.

4.2.8 Максимальный размер гранулята старого асфальтобетона должен быть не более 20 мм.

4.2.9 Перед подбором состава асфальтобетонной смеси и ее приготовлением партию старого асфальтобетона следует испытать в лаборатории для определения среднего зернового состава минеральной части и среднего содержания битума. Минимальный объем партии гранулята должен быть достаточным для непрерывной работы асфальтосмесительной установки в течение одной смены.

4.2.10 Гранулят в каждой партии должен быть однородным по составу. Коэффициент вариации содержания щебня (фр. 5 - 20 мм) и песка (фр. 0,071 - 5 мм) в партии гранулята не должен превышать 0,25. Коэффициент вариации содержания зерен размером менее 0,071 мм и битума не должен превышать 0,20. При больших значениях коэффициента вариации штабель гранулята асфальтовой крошки следует перемешивать для придания однородности материалу.

4.2.11 Физико-механические свойства асфальтобетонов с добавкой гранулята должны отвечать требованиям ГОСТ 9128-97*. Кроме этого, предел прочности при сжатии плотных асфальтобетонов всех типов при температуре 50 °С не должен превышать для марки I - 1,8, марки II - 2,0, марки III - 2,ЗМПа. Данное требование не распространяется на результаты испытаний образцов, отформованных вторично из вырубок и кернов, отобранных из уплотненного покрытия.

4.2.12 Составы асфальтобетонных смесей с добавками гранулята следует подбирать в лаборатории с выполнением всех требований ГОСТ 9128-97* и настоящих ТР. При подборе состава смеси необходимо принимать в расчет средний состав и свойства старого асфальтобетона в заготовленной партии, определяемые в соответствии с ГОСТ 12801-98*. При этом размеры зерен минеральной части старого асфальтобетона менее 0,63 мм, от 0,36 до 5 мм и более 5 мм принимаются как части минерального порошка, песка и щебня соответственно, а содержание битума в составе гранулята - как часть битума в проектируемой смеси.

4.2.13 Температура смеси при выпуске из смесителя должна отвечать требованиям ГОСТ 9128-97*.

4.2.14 Показатель однородности асфальтобетонов с добавкой гранулята, определяемый по величине коэффициента вариации прочности на сжатие при температуре 50°С, должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к однородности смесей

Наименование показателя

Значения коэффициента вариации по маркам, не более

I

II

III

Прочность на сжатие при температуре 50 °С

0,16

0,18

0,20

5.1.2. Рабочая документация архитектурно-строительной части памятника в целом.

Таблица 5.7.

№№ п.п.

Объем памятника, в тыс. куб.м.

Базовая цена, руб.

Категории сложности

I

II

III

IV

а

б

в

г

1.

до 0,25

6433

7301

9241

12416

2.

0,5

7736

8799

11165

14994

3.

1,0

8697

99999

12832

17496

4.

3,0

12348

14100

17972

24312

5.

5,0

15300

17496

22329

30260

6.

10,0

21385

24499

31315

42505

7.

20,0

29562

33894

43382

58946

8.

30,0

35476

40693

52112

70842

9.

50,0

55380

63592

81504

110896

10.

70,0

84516

97085

204103

169493

11.

100,0

115466

132689

170199

231764

12.

150,0

167288

192281

246699

336015

13.

200,0

219180

251975

323327

440435

14.

На каждые 50,0 более 200,0

44088

50759

65149

88763

3.21 вычислитель: Средство измерительной техники, которое преобразовывает выходные сигналы средств измерений объема и расхода газа, измерительных преобразователей параметров потока и среды и вычисляет объем газа, приведенный к стандартным условиям.

Примечание - Для вычислителя нормируют предел допускаемой погрешности преобразования входных сигналов и погрешность вычислений».

Раздел 4. Четвертый абзац изложить в новой редакции:

«ПР - преобразователь расхода;».

Подраздел 5.1.Третий, четвертый абзацы. Заменить слова: «более 105 м3/ч» на «от 105 м3/ч включ.»; «более 2 × 104 до 105 м3/ч включ.» на «от 2 × 104 до 105 м3/ч включ.»;

седьмой - последний абзацы изложить в новой редакции:

«По назначению СИКГ подразделяют на следующие классы:

- А - СИКГ, предназначенные для выполнения измерений в целях проведения взаимных расчетов;

- Б - СИКГ, предназначенные для выполнения измерений объемов газа, потребляемого на собственные технологические и инфраструктурные нужды (выработка электроэнергии, котельные, печи подогрева нефти, печи УПСВ, путевые подогреватели и т. п.);

- В - СИКГ, предназначенные для выполнения измерений объемов газа, сбрасываемых в атмосферу и сжигаемых на факелах (установки сброса газа на свечу, факельные установки и т. п.)».

Подраздел 5.2. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Категория

Пределы допускаемой относительной

А

Б

В

I

±1,5

±2,5

±5,0

II

±2,0

±2,5

±5,0

III

±2,5

±3,0

±5,0

IV

±3,0

±4,0

±5,0

Примечание - При отсутствии технических решений, обеспечивающих однофазность потока по измерительной линии, для всех категорий и классов СИКГ пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема свободного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям, составляют не более ±5 %».

Подпункт 5.3.4.3. Первый абзац изложить в новой редакции:

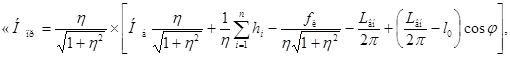

«Относительную погрешность объема газа, приведенного к стандартным условиям, по результатам измерений при помощи СИ объема (объемного расхода) при рабочих условиях определяют при отсутствии в составе СИ корректора или вычислителя и при их наличии»;

формула (3). Экспликацию изложить в новой редакции:

«

p - коэффициент влияния давления на объем газа, приведенный к стандартным условиям;

p - коэффициент влияния давления на объем газа, приведенный к стандартным условиям;dp - относительная погрешность измерений давления газа;

- коэффициент влияния температуры на объем газа, приведенный к стандартным условиям;

- коэффициент влияния температуры на объем газа, приведенный к стандартным условиям;dТ - относительная погрешность измерений температуры газа;

- относительная погрешность определения коэффициента сжимаемости газа.»;

- относительная погрешность определения коэффициента сжимаемости газа.»;Источник: 1:

3.28 максимальный уровень: Максимально допустимый уровень наполнения резервуара жидкостью при его эксплуатации, установленный технической документацией на резервуар».

Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: «4 Методы поверки».

Пункт 4.1 после слова «методом» изложить в новой редакции:

«Допускаются:

- комбинация геометрического и объемного методов поверки, например, определение вместимости «мертвой» полости или вместимости резервуара в пределах высоты неровностей днища объемным методом при применении геометрического метода поверки;

- комбинация динамического объемного и статического объемного методов поверки».

Пункты 5.1.1 (таблица 1, головка), 5.1.2. Заменить значение: 50000 на 100000.

Подраздел 5.2. Наименование. Заменить слово: «основных» на «рабочих эталонов».

Подпункты 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.10, 5.2.2.5 изложить в новой редакции:

«5.2.1.1 Рулетки измерительные 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20, 30 и 50 м по ГОСТ 7502.

5.2.1.2 Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с верхними пределами измерений 10, 20 и 30 м по ГОСТ 7502.

5.2.1.10 Штангенциркуль с диапазонами измерений: от 0 до 125 мм; от 0 до 150 мм; от 150 до 500 мм; от 500 до 1600 мм (черт. 3) по ГОСТ 166.

5.2.2.5 Рулетки измерительные с грузом 2-го класса точности с пределами измерений 10, 20 и 30 м по ГОСТ 7502».

Подраздел 5.2 дополнить подпунктами - 5.2.1.19, 5.2.2.9:

«5.2.1.19 Анализатор течеискатель АНТ-3.

5.2.2.9 Анализатор течеискатель АНТ-3».

Пункт 5.2.4. Заменить слова: «Основные средства поверки резервуаров» на «Применяемые рабочие эталоны и средства поверки».

Пункт 5.2.5 дополнить словами: «по взрывозащищенности - ГОСТ 12.1.011».

Подпункт 5.3.1.4 изложить в новой редакции:

«5.3.1.4 Резервуар при первичной поверке должен быть порожним. При периодической и внеочередной поверках в резервуаре может находиться жидкость до произвольного уровня, а в резервуаре с плавающим покрытием - до минимально допустимого уровня, установленного в технологической карте резервуара.

Плавающая крыша должна быть освобождена от посторонних предметов (от воды и других предметов, не относящихся к плавающей крыше)».

Подпункт 5.3.1.5 до слов «В этом случае» изложить в новой редакции:

«При наличии жидкости в резервуаре для нефтепродукта при его поверке (периодической или внеочередной) допускается использовать результаты измерений вместимости «мертвой» полости, полученные ранее, и вносить их в таблицу Б.9 приложения Б, если изменение базовой высоты резервуара по сравнению с результатами ее измерений в предыдущей поверке составляет не более 0,1 %, а изменения степени наклона и угла направления наклона резервуара составляют не более 1 %»;

подпункт дополнить примечанием:

«Примечание - Вместимость «мертвой» полости резервуара для нефти и нефтепродуктов, образующих парафинистые отложения, при проведении периодической и внеочередной поверок допускается принимать равной ее вместимости, полученной при первичной поверке резервуара или полученной при периодической поверке резервуара после его зачистки».

Подпункт 5.3.2.1. Примечание после слов «до плюс 2 °С - при применении дизельного топлива» дополнить словами: «и воды;».

Пункт 5.3.3 исключить.

Пункт 6.1 после слов «(государственной) метрологической службы» дополнить знаком сноски:1); дополнить сноской:

«1) На территории Российской Федерации орган государственной метрологической службы проходит аккредитацию на право проведения поверки резервуаров».

Пункт 6.2 изложить в новой редакции:

«6.2 Поверки резервуара проводят:

- первичную - после завершения строительства резервуара или капитального ремонта и его гидравлических испытаний - перед вводом его в эксплуатацию;

- периодическую - по истечении срока межповерочного интервала;

- внеочередную - в случаях изменения базовой высоты резервуара более чем на 0,1 % по 9.1.10.3; при внесении в резервуар конструктивных изменений, влияющих на его вместимость, и после очередного полного технического диагностирования».

Пункт 7.1. Заменить слова: «в установленном порядке» на «и промышленной безопасности в установленном порядке2)».

Пункт 7.1, подпункт 7.1.1 дополнить сноской - 2):

«2) На территории Российской Федерации действует Постановление Росгортехнадзора № 21 от 30.04.2002».

Пункт 7.1 дополнить подпунктом - 7.1.1:

«7.1.1 Измерения величин при поверке резервуара проводит группа лиц, включающая поверителя организации, указанной в 6.1, и не менее двух специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, и других лиц (при необходимости), аттестованных по промышленной безопасности в установленном порядке2)».

Пункт 7.3 дополнить подпунктом - 7.3.3:

«7.3.3 Лица, выполняющие измерения, должны быть в строительной каске по ГОСТ 12.4.087».

Пункт 7.6. Заменить слова: «или уровень» на «и уровень».

Пункт 7.8 дополнить словами: «и должен быть в строительной каске по ГОСТ 12.4.087».

Пункт 7.9 изложить в новой редакции:

«7.9 Средства поверки по 5.2.1.4, 5.2.1.17, 5.2.1.19 при поверке резервуара геометрическим методом, средства поверки по 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.8, 5.2.2.9, 5.2.5 при поверке объемным методом должны быть во взрывозащищенном исполнении для групп взрывоопасных смесей категории II В-ТЗ по ГОСТ 12.1.011 и предназначены для эксплуатации на открытом воздухе».

Пункт 7.10 после слова «резервуара» дополнить словами: «в рабочей зоне»;

заменить слова: «на высоте 2000 мм» на «(на высоте 2000 мм)».

Подпункт 8.2.8 исключить.

Подпункт 9.1.1.1 изложить в новой редакции:

«9.1.1.1 Длину окружности Lн измеряют на отметке высоты:

- равной 3/4 высоты первого пояса, если высота пояса находится в пределах от 1500 до 2250 мм;

- равной 8/15 высоты первого пояса, если высота пояса составляет 3000 мм.

При наличии деталей, мешающих измерениям, допускается уменьшать высоту на величину до 300 мм от отметки 3/4 или 8/15 высоты первого пояса».

Подпункт 9.1.1.7 после слов «динамометра усилием» изложить в новой редакции:

«(100 ± 10) Н - для рулеток длиной 10 м и более;

(10 ± 1) Н - для рулеток длиной 1 - 5 м.

Для рулеток с желобчатой лентой - без натяжения».

Подпункт 9.1.1.13. Формула (3). Знаменатель. Заменить знак: «-» на «+».

Подпункт 9.1.1.17. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Значение поправок (суммарных при наличии двух и более) на обход в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б».

Подпункт 9.1.2.2 изложить в новой редакции:

«9.1.2.2 Окружность первого пояса резервуара, измеренную по 9.1.1, разбивают на равные части (откладывают дугу постоянной длины и наносят вертикальные отметки на стенке первого пояса), начиная с образующей резервуара, находящейся в плоскости А (рисунок А.10а), проходящей через точку измерений уровня жидкости и базовой высоты резервуара на направляющей планке измерительного люка и продольную ось резервуара, с соблюдением следующих условий:

- число разбивок должно быть четным;

- число разбивок в зависимости от вместимости резервуара выбирают по таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя

Значение показателя для вместимости резервуара, м3, не менее

100

200

300

400

700

1000

2000

3000

5000

10000

20000

30000

50000

100000

Число разбивок

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

52

Все отметки разбивок пронумеровывают по часовой стрелке в соответствии с рисунком А.10».

Подпункт 9.1.2.5. Второй абзац. Заменить слова: «или ниже ребра» на «и ниже ребра».

Пункт 9.1.3 изложить в новой редакции:

«9.1.3 Определение степени наклона и угла направления наклона резервуара

9.1.3.1 Степень наклона h и угол направления наклона j резервуара определяют по результатам измерений угла и направления наклона контура днища резервуара снаружи (или изнутри) с применением нивелира с рейкой.

9.1.3.2 Степень наклона и угол направления наклона резервуара определяют в два этапа:

- на первом этапе устанавливают номера двух противоположных отметок разбивки (образующих резервуара), через которые проходит приближенное направление наклона резервуара;

- на втором этапе определяют степень наклона и угол уточненного направления наклона резервуара.

9.1.3.3 Приближенное направление наклона резервуара определяют в следующей последовательности:

а) проводят разбивку длины окружности первого пояса по 9.1.2.2;

б) освобождают утор окраек днища (далее - утор днища) резервуара от грунта;

в) устанавливают нивелир напротив первой отметки разбивки на расстоянии 5 - 10 м от резервуара и приводят его в горизонтальное положение;

г) устанавливают рейку вертикально в точке на уторе днища, находящейся напротив первой отметки разбивки, отсчитывают показание шкалы рейки l1 с погрешностью до 1 мм;

д) последовательно устанавливая рейку по часовой стрелке в точках на уторе днища, находящихся напротив отметок разбивки 2, 3,..., v, отсчитывают показания шкалы рейки l2, l3,..., lvс погрешностью до 1 мм;

е) для снятия показаний рейки в оставшихся точках отметок разбивки нивелир устанавливают на расстоянии 5 - 10 м от резервуара напротив отметки разбивки (v +1) и, устанавливая рейку вторично в точке отметки разбивки v, вторично снимают показание рейки l¢v. При этом показание рейки в точке, находящейся напротив отметки разбивки v (крайней) до перенесения нивелира на другое место lv, должно совпадать с показанием рейки в этой же точке разбивки v после перенесения нивелира на другое место, то есть l¢v с погрешностью до 1 мм. Выполнение этого условия обеспечивается регулированием высоты нивелира после перенесения его на другое место.

В случае невозможности выполнения вышеуказанного условия регулированием высоты нивелира на показание рейки в точках, находящихся напротив отметок разбивки (v + 1), (v + 2),..., s, вводят поправку, например на показание рейки в точке, находящейся напротив отметки разбивки (v + 1), l¢v+1 по формуле

lv+1 = l¢v+1 + Dl, (3a)

где l¢v+1 - показание рейки после перенесения нивелира на другое место, мм;

Dl - поправка, мм. Ее значение определяют по формуле

Dl = lv - l¢v, (3б)

где lv - показание рейки, находящейся напротив отметки v до перенесения нивелира на другое место, мм;

l¢v - показание рейки, находящейся напротив отметки v после перенесения нивелира на другое место, мм;

ж) выполняя аналогичные операции по перечислению е), отсчитывают показания рейки до отметки разбивки т (т - число отметок разбивки длины окружности первого пояса резервуара).

Показания шкалы рейки lk вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.14).

Определяют значение разности показаний шкалы рейки в точках утора днища, находящихся напротив двух противоположных отметок разбивки Dlk, мм (см. таблицу Б.14):

- при числе отметок k от 1 до

по формуле

по формулеDl¢k = lk - l(m/2+k); (3в)

- при числе отметок от

до т по формуле

до т по формулеDl²k = lk - l(k-m/2), (3г)

где lk - показание шкалы рейки в точке, находящейся напротив k-й отметки, мм;

l(m/2+k), l(k-m/2) - показания шкалы рейки в точках, находящейся напротив отметок разбивки (т/2 + k) и (k - т/2), мм;

k - номер отметки разбивки. Его значения выбирают из ряда: 1, 2, 3, 4,..., т;

т - число отметок разбивки длины окружности первого пояса резервуара.

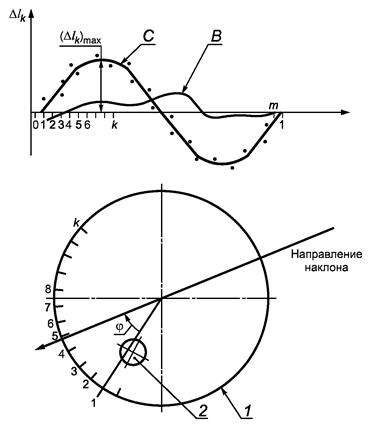

Строят график (рисунок А.10) функции Dlk, рассчитываемой по формулам (3в) и (3г). Если кривая, соединяющая точки графика Dlk относительно абсциссы, имеет вид синусоиды с периодом, равным отрезку 1 - т (кривая С на рисунке А.10), то резервуар стоит наклонно, если нет (кривая В) - резервуар стоит не наклонно.

По максимальному значению разности (Dlk)max, определенному по формуле (3в) или (3г), устанавливают приближенное направление наклона резервуара (рисунок А.10б).

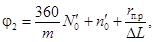

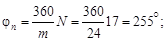

Приближенное значение угла направления наклона резервуара jп определяют по формуле

(3д)

(3д)где N - число разбивок, отсчитываемое от первой отметки разбивки до приближенного направления наклона резервуара, равное k - 1.

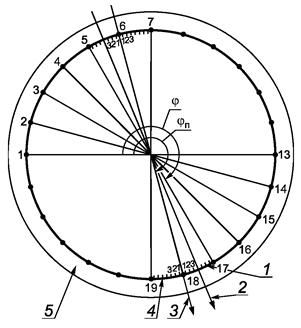

9.1.3.4 Степень наклона и уточненный угол направления наклона резервуара определяют в следующей последовательности:

а) проводят дополнительное разбивание длины дуги противоположных разбивок (рисунок А.10б), например находящихся справа от отметок разбивки 6 и 18 (разбивки N5 и N17) и слева от отметок разбивки 6 и 18 (разбивки N6 и N18) от приближенного направления наклона контура днища, определенного по 9.1.3.3;

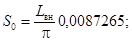

б) длину дуги дополнительного разбивания DL, мм, соответствующую 1°, вычисляют по формуле

где Lн - длина наружной окружности первого пояса резервуара, мм;

в) дугу длиной, вычисленной по формуле (3е), откладывают справа и слева (наносят вертикальные отметки на стенке первого пояса), начиная с образующих (отметок разбивки), по которым проходит приближенное направление наклона резервуара. Отметки отложенных дополнительных дуг (разбивок) нумеруют арабскими цифрами справа и слева от приближенного направления наклона резервуара;

г) выполняя операции, указанные в перечислениях в) и г) 9.1.3.3, отсчитывают показания шкалы рейки в точках дополнительного разбивания дуг основных разбивок, находящихся слева lл и справа lп от приближенного направления наклона резервуара, с погрешностью до 1 мм.

Результаты показаний шкалы lл, lп вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б».

Подпункт 9.1.6.1 изложить в новой редакции:

«9.1.6.1. Высоту поясов hн измеряют с наружной стороны резервуара вдоль образующей резервуара, находящейся в плоскости А (рисунок А.10а) по 9.1.2.2, при помощи измерительной рулетки с грузом и упорного угольника».

Подпункт 9.1.7.1 после слов «от днища резервуара» изложить в новой редакции: «и от стенки первого пояса резервуара lд угла j1 между плоскостью А и плоскостью С (рисунок А.10а). Значение угла j1 определяют методом разбивания длины окружности первого пояса с погрешностью ± 1° в следующей последовательности:

- длину окружности первого пояса изнутри резервуара разбивают на восемь частей, начиная с плоскости А (рисунок А.10а), по часовой стрелке;

- на днище резервуара через его центр и точки разбивки проводят восемь радиусов;

- устанавливают номер сектора, в пределах которого находится плоскость С (рисунок А.10а);

- в пределах вышеустановленного сектора на стенке резервуара до плоскости С откладывают (размечают) n0-ное число дополнительных хорд длиной S0, соответствующей 1°, вычисляемой по формуле

- значение угла j1 определяют по формуле

j1 = 45N0 + п0,

где N - число больших разбиваний;

п0 - число отложений хорды S0 до плоскости С.

Результаты измерений величин N0, n0, j1 вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б».

Подпункт 9.1.6.5 дополнить абзацем:

«Толщину слоя внутреннего антикоррозионного покрытия dс.п измеряют при помощи ультразвукового толщиномера с погрешностью до 0,1 мм».

Подпункт 9.1.6.6 перед словом «вносят» дополнить обозначением: dс.п.

Пункт 9.1.8. Наименование дополнить словами: «и параметров местных неровностей (хлопунов)».

Подпункт 9.1.8.1 изложить в новой редакции:

«9.1.8.1 Если резервуар имеет несколько приемно-раздаточных патрубков, то высоту «мертвой» полости, соответствующую j-му приемно-раздаточному патрубку (hм.п)j, измеряют рулеткой по стенке резервуара от днища резервуара до нижней точки j-го приемно-раздаточного патрубка. Нумерацию высот «мертвой» полости проводят, начиная с плоскости А (рисунок А.10а).

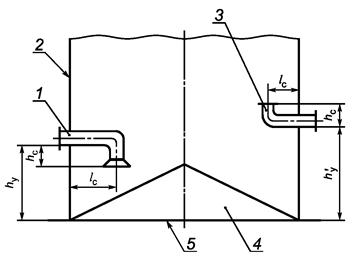

Если резервуар имеет приемно-раздаточные устройства, например, устройства ПРУ-Д, то измеряют рулеткой (рисунок А.17а):

- высоту по стенке резервуара от контура днища до места установки j-го приемно-раздаточного устройства hyj;

- расстояние от нижнего образующего j-го приемно-раздаточного устройства до его нижнего или верхнего среза hcj;

- длину j-го приемно-раздаточного устройства (расстояние от центра среза устройства до стенки резервуара) lcj.

Результаты измерений величин (hм.п)j, hyj, hcj, lcj в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б».

Подпункт 9.1.8.2. Второй абзац. Заменить слова: «с восемью радиусами» на «с 24 радиусами», «восьми радиусов» на «24 радиусов», «8 равных частей» на «24 равных части»;

заменить значение: 0 - 8 на 0 - 24;

третий абзац изложить в новой редакции:

«- при отсутствии центральной трубы нивелир устанавливают в центре днища резервуара и измеряют расстояние по вертикали от неровностей днища до визирной линии (до центра окуляра) нивелира (b0) при помощи измерительной рулетки с грузом или рейкой. При наличии центральной трубы нивелир устанавливают последовательно в двух противоположных точках, не лежащих на отмеченных радиусах и отстоящих от стенки резервуара не более 1000 мм».

Пункт 9.1.8 дополнить подпунктами - 9.1.8.4 - 9.1.8.7:

«9.1.8.4 Угол j2 между плоскостью А (рисунок А.10а) и плоскостью В, проходящую через продольные оси приемно-раздаточного патрубка и резервуара, определяют с погрешностью не более ± 1°, используя данные разбивки длины окружности первого пояса по 9.1.2.2 в следующей последовательности:

- устанавливают число полных разбивок N¢0, находящихся до плоскости В (рисунок А.10а);

- по длине дуги разбивки, в пределах которой проходит плоскость В, размечают до образующей приемно-раздаточного патрубка n¢0-ное число дополнительных дуг длиной DL, соответствующей 1°. Длину дуги DL, мм, вычисляют по формуле

- значение угла j2 определяют по формуле

где m - число разбивок длины окружности первого пояса резервуара;

rп.р - радиус приемно-раздаточного патрубка, мм.

9.1.8.5 Результаты измерений величины j2 вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

9.1.8.6 В случае определения вместимости «мертвой» полости объемным статическим методом в соответствии с 9.2.2 результаты измерений оформляют протоколом поверки для «мертвой» полости по форме, приведенной в приложении В (заполняют таблицы В.4, В.6, В.8).

9.1.8.7 Площадь хлопуна sx, м2, определяют по результатам измерений длины и ширины хлопуна.

Длину lх и ширину bх хлопуна измеряют измерительной рулеткой. Показания рулетки отсчитывают с точностью до 1 мм.

Высоту хлопуна hx измеряют штангенциркулем или измерительной линейкой. Показания штангенциркуля или линейки отсчитывают с точностью до 1 мм.

Результаты измерений величин lx, bх, hx вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б».

Подпункт 9.1.9.1 изложить в новой редакции:

«9.1.9.1 Измеряют расстояние по горизонтали между линейкой, установленной вертикально по первой внешней образующей резервуара (рисунок А.10), и внешней образующей измерительного люка l1 (рисунок А.16) при помощи измерительной рулетки с погрешностью ± 5 мм».

Подпункт 9.1.10.1. Второй абзац изложить в новой редакции:

«При наличии жидкости в резервуарах с плавающим покрытием уровень ее должен быть не ниже уровня, установленного технологической картой на резервуар»;

дополнить абзацем:

«Базовую высоту резервуара с плавающей крышей измеряют через измерительный люк, установленный на направляющей стойке плавающей крыши или на трубе для радарного уровнемера (рисунок А.2а)».

Подпункт 9.1.10.3 изложить в новой редакции:

«9.1.10.3 Базовую высоту измеряют ежегодно. Ежегодные измерения базовой высоты резервуара проводит комиссия, назначенная приказом руководителя предприятия - владельца резервуара, в состав которой должен быть включен специалист, прошедший курсы повышения квалификации по поверке и калибровке резервуаров.

При ежегодных измерениях базовой высоты резервуара без плавающего покрытия резервуар может быть наполнен до произвольного уровня, резервуар с плавающим покрытием - до минимально допустимого уровня.

Результат измерений базовой высоты резервуара не должен отличаться от ее значения, указанного в протоколе поверки резервуара, более чем на 0,1 %.

Если это условие не выполняется, то проводят повторное измерение базовой высоты при уровне наполнения резервуара, отличающимся от его уровня наполнения, указанного в протоколе поверки резервуара, не более чем на 500 мм.

Результаты измерений базовой высоты оформляют актом, форма которого приведена в приложении Л.

При изменении базовой высоты по сравнению с ее значением, установленным при поверке резервуара, более чем на 0,1 % устанавливают причину и устраняют ее. При отсутствии возможности устранения причины проводят внеочередную поверку резервуара.

Примечание - В Российской Федерации специалисты проходят курсы повышения квалификации в соответствии с 7.1».

Подпункт 9.1.11.1 перед словом «берут» дополнить словами: «а также верхнее положение плавающего покрытия h¢п».

Подпункт 9.1.11.2 изложить в новой редакции:

«9.1.11.2 Высоту нижнего положения плавающего покрытия hп измеряют рулеткой от точки касания днища грузом рулетки до нижнего края образующей плавающего покрытия. Показания рулетки отсчитывают с точностью до 1 мм. Измерения проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений должно быть не более 2 мм».

Подпункт 9.1.11.3 после слов «и результаты измерений» дополнить обозначением: h¢п.

Подраздел 9.1 дополнить пунктами - 9.1.12, 9.1.13:

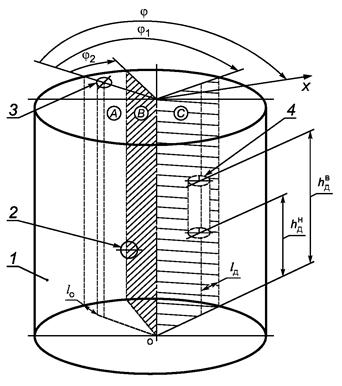

«9.1.12 Определение длины внутренней окружности вышестоящего пояса резервуара с плавающей крышей

9.1.12.1 При отсутствии возможности применения приспособления, показанного на рисунке А.6, длину внутренней окружности вышестоящего пояса определяют:

второго пояса (при высоте поясов от 2250 до 3000 мм) или третьего (при высоте поясов 1500 мм) - методом отложения хорд по внутренней стенке пояса;

вышестоящих поясов, начиная с третьего (при высоте поясов от 2250 до 3000 мм) или, начиная с четвертого (при высоте поясов от 1500 мм), - по результатам измерений радиальных отклонений образующих резервуара, проведенных изнутри резервуара.

9.1.12.2 Хорды откладывают на уровнях, отсчитываемых от верхней плоскости плавающей крыши:

1600 мм - при высоте поясов от 2250 до 3000 мм;

1200 мм - при высоте поясов 1500 мм.

9.1.12.3 Перед откладыванием хорд на уровне 1600 мм или на уровне 1200 мм, указанных в 9.1.12.2, при помощи рулетки с грузом через каждые 1000 мм наносят горизонтальные отметки длиной 10 - 20 мм по стенке поясов.

9.1.12.4 Отметки, нанесенные по стенкам поясов на уровнях, указанных в 9.1.12.2, соединяют между собой, применяя гибкую стальную ленту (рулетку). При этом линии горизонтальных окружностей проводят толщиной не более 5 мм.

9.1.12.5 Вычисляют длину хорды S1 по формуле

S1 = D1sin(a1/2), (3ж)

где D1 - внутренний диаметр первого пояса резервуара, вычисляемый по формуле

D1 = Lвн/p, (3и)

где Lвн - внутренняя длина окружности первого пояса, вычисляемая по формуле (Г.2);

a1 - центральный угол, соответствующий длине хорды S1 вычисляемый по формуле

a1 = 360/m1, (3к)

где т1 - число отложений хорд по линиям горизонтальных окружностей. Число т1 в зависимости от номинальной вместимости резервуара принимают по таблице 4.

Таблица 4

Номинальная вместимость резервуара, м3

Число отложений хорд т1

Номинальная вместимость резервуара, м3

Число отложений хорд т1

100

24

3000 (4000)

38

200

26

5000

40

300

28

10000

58

400

32

20000

76

700

34

30000

80

1000

34

50000

120

2000

36

100000

160

9.1.12.6 Хорду S1, длина которой вычислена по формуле (3ж), откладывают по линии горизонтальной окружности, проведенной на высоте 1600 мм и на высоте 1200 мм, указанных в 9.1.12.2, при помощи штангенциркуля (ГОСТ 166, черт. 3) с диапазоном измерений от 500 до 1600 мм.

9.1.12.7 После отложений хорд по 9.1.12.6 измеряют длину остаточной хорды Soп при помощи штангенциркуля с диапазоном измерений 0 - 150 мм с погрешностью не более 0,1 мм. Обозначение «п» соответствует термину: «покрытие».

9.1.12.8 Значения величин S1 и S0п вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

9.1.12.9 Длины внутренних окружностей поясов, находящихся выше поясов, указанных в 9.1.12.1, определяют по результатам измерений радиальных отклонений образующих резервуара от вертикали изнутри резервуара с применением измерительной каретки (далее - каретки) в следующей последовательности:

а) длину окружности первого пояса, измеренную по 9.1.1, разбивают на равные части по 9.1.2.2 (наносят вертикальные отметки на уровне 1600 мм или на уровне 1200 мм в соответствии с 9.1.12.3), начиная с плоскости А (рисунок А.10а);

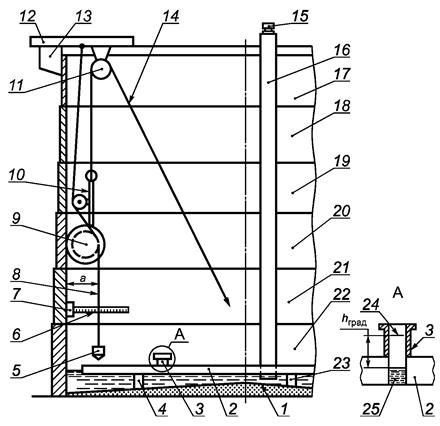

б) штангу 12 с блоком 11 (рисунок А.2а), при помощи которого каретка перемещается по внутренней поверхности резервуара, устанавливают у края площадки обслуживания 13;

в) линейку 6 устанавливают на высоте 400 мм по перечислению а) 9.1.12.9 от верхней плоскости плавающей крыши при помощи магнитного держателя 7 перпендикулярно к стенке резервуара, поочередно для каждой отметки разбивки;

г) для перехода от одной отметки разбивки к другой каретку опускают, а штангу со всей оснасткой передвигают по кольцевой площадке обслуживания резервуара. Расстояние от стенки резервуара до нити отвеса а отсчитывают по линейке 6;

д) измерения вдоль каждой образующей резервуара начинают с отметки разбивки под номером один первого пояса. На каждом следующем поясе измерения проводят в трех сечениях: среднем, находящемся в середине пояса, нижнем и верхнем, расположенных на расстоянии 50 - 100 мм от горизонтального сварочного шва. На верхнем поясе - в двух сечениях: нижнем и среднем. Отсчеты по линейке снимают с погрешностью в пределах ± 1 мм в момент, когда каретка установлена в намеченной точке при неподвижном отвесе;

е) в начальный момент каретку для всех образующих резервуара останавливают на линии горизонтальной окружности на уровне 1600 мм или на уровне 1200 мм.

Результаты измерений расстояния а в миллиметрах вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б.

9.1.13 Высота газового пространства в плавающей крыше

9.1.13.1 Высоту газового пространства hгп (3.25) измеряют при помощи измерительной рулетки с грузом или линейкой не менее двух раз. Расхождение между результатами двух измерений не должно превышать 1 мм.

9.1.13.2 Результаты измерений hгп вносят в протокол, форма которого приведена в приложении Б».

Пункт 9.2.1 дополнить перечислением - е):

«е) угла j2 в соответствии с 9.1.8.4».

Подпункт 9.2.1.2. Заменить номер подпункта: 9.2.1.2 на 9.2.1.1;

перед словом «вносят» дополнить обозначением: j2.

Пункт 9.2.2. Наименование дополнить словами: «или в пределах высоты неровностей днища».

Подпункт 9.2.2.1 после слов «В пределах «мертвой» полости» дополнить словами: «(рисунок А.17) и в пределах неровностей днища (рисунок А.18), если неровности днища выходят за пределы «мертвой» полости;

заменить слова: «не более чем на 30 мм» на «в пределах от 10 до 100 мм».

Подпункт 9.2.2.2. Перечисление д). Заменить слова: «значения 30 мм» на «значения в пределах от 10 до 100 мм».

Пункт 9.2.3 после слов «выше «мертвой» полости» дополнить словами: «или выше высоты неровностей днища».

Подпункт 9.2.3.1 после слов «высоте «мертвой» полости» дополнить словами: «(высоте неровностей днища)».

Подпункт 9.2.3.2 после слов «в пределах «мертвой» полости» дополнить словами: «(до высоты неровностей днища)».

Подпункт 9.2.3.3. Исключить слова: «в соответствии с 9.2.2.2, 9.2.2.3».

Пункт 9.2.3 дополнить подпунктом - 9.2.3.6:

«9.2.3.6 При достижении уровня поверочной жидкости, соответствующего полной вместимости резервуара, измеряют базовую высоту резервуара Нб в соответствии с 9.1.10. Значение базовой высоты не должно отличаться от значения, измеренного по 9.2.1, более чем на 0,1 %».

Подпункт 9.2.5.1. Последний абзац. Заменить значение: ± 0,1 °С на ± 0,2 °С.

Пункт 9.2.6, подпункты 9.2.6.1, 9.2.6.2 исключить.

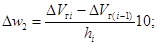

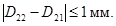

Подпункт 10.3.1.1. Заменить слова: «максимального уровня Hmax» на «предельного уровня Нпр»;

формулу (4) изложить в новой редакции:

(4)»;

(4)»;экспликацию после абзаца «fл - высота точки касания днища грузом рулетки;» дополнить абзацем:

«Lвн - длина внутренней окружности 1-го пояса, вычисляемая по формуле (Г.2)».

Подпункт 10.3.1.2. Формулы (5) - (8) изложить в новой редакции:

(5)

(5) (6)

(6) на участке от Нм.п до Нп, (7)

на участке от Нм.п до Нп, (7)где DV²в.д - объем внутренних деталей, включая объемы опор плавающего покрытия, на участке от Нм.п до Нп;

- на участке от Нм.п до Нп. (8)»;

- на участке от Нм.п до Нп. (8)»;последний абзац, формулы (9), (10) и экспликации исключить.

Подпункт 10.3.1.5 и формулы (11) - (15) исключить.

Подпункт 10.3.2.1 изложить в новой редакции:

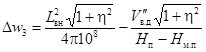

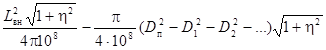

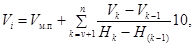

«10.3.2.1 Градуировочную таблицу составляют, суммируя последовательно, начиная с исходного уровня (уровня, соответствующего высоте «мертвой» полости Нм.п), вместимости резервуара, приходящиеся на 1 см высоты наполнения, в соответствии с формулой

(16)

(16)где Vм.п - вместимость «мертвой» полости, вычисляемая по формуле (Е.12) при изменении k от 0 до v, или по формуле, приведенной в Е.13;

Vk, Vk-1 - дозовые вместимости резервуара при наливе в него k и (k - 1) доз, соответствующие уровням Нk, H(k-1), вычисляемые по формуле (Е.12) при изменении k от v + 1 до значения k, соответствующего полной вместимости резервуара, или по формулам (Е.13), (Е.14) приложения Е и т.д.

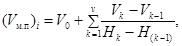

Вместимость «мертвой» полости резервуара вычисляют по формуле

где V0 - объем жидкости до точки касания днища грузом рулетки».

Пункт 11.1. Второй абзац исключить.

Пункт 11.2. Перечисление д) дополнить словами: «(только в случае проведения расчетов вручную)».

Пункт 11.3. Первый абзац после слов «в приложении В» изложить в новой редакции: «Форма акта измерений базовой высоты резервуара, составленного при ежегодных ее измерениях, приведена в приложении Л»;

последний абзац изложить в новой редакции:

«Протокол поверки подписывают поверитель и лица, принявшие участие в проведении измерений параметров резервуара»;

дополнить абзацем:

«Титульный лист и последнюю страницу градуировочной таблицы подписывает поверитель. Подписи поверителя заверяют оттисками поверительного клейма, печати (штампа). Документы, указанные в 11.2, пронумеровывают сквозной нумерацией, прошнуровывают, концы шнурка приклеивают к последнему листу и на месте наклейки наносят оттиск поверительного клейма, печати (штампа)».

Пункт 11.4 изложить в новой редакции:

«11.4 Градуировочные таблицы на резервуары утверждает руководитель организации национальной (государственной) метрологической службы или руководитель метрологической службы юридического лица, аккредитованный на право проведения поверки».

Раздел 11 дополнить пунктом - 11.6 и сноской:

«11.6 Если при поверке резервуара получены отрицательные результаты даже по одному из приведенных ниже параметров:

- значение вместимости «мертвой» полости имеет знак минус;

- размеры хлопунов не соответствуют требованиям правил безопасности1);

- значение степени наклона резервуара более 0,02, если это значение подтверждено результатами измерений отклонения окраек контура днища резервуара от горизонтали, выполненных по методике диагностирования резервуара, то резервуар считается непригодным к эксплуатации и выдают «Извещение о непригодности»;

«1) На территории Российской Федерации действует Постановление Росгортехнадзора № 76 от 09.06.2003 об утверждении Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов».

Приложение А дополнить рисунками - А.2а, А.10а (после рисунка А.10), А.10б, А.10в, А.11а, А.17а;

рисунки А.10, А.14, А.15, А.16 изложить в новой редакции:

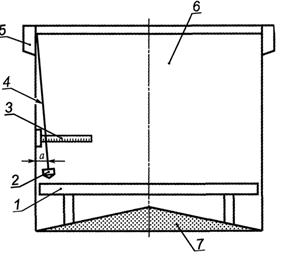

1 - неровности днища; 2 - плавающая крыша; 3, 15 - измерительный люк; 4, 23 - опоры плавающей крыши; 5 - груз отвеса; 6 - линейка;

Рисунок А.2а - Схема измерений радиальных отклонений образующих резервуара с плавающей крышей

1 - контур днища резервуара; 2 - измерительный люк; Dlk - функция, вычисляемая по формулам (3в) и (3г);

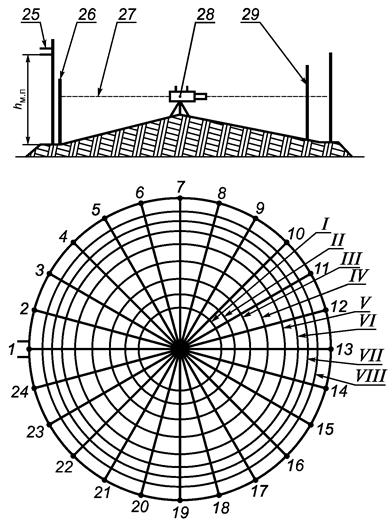

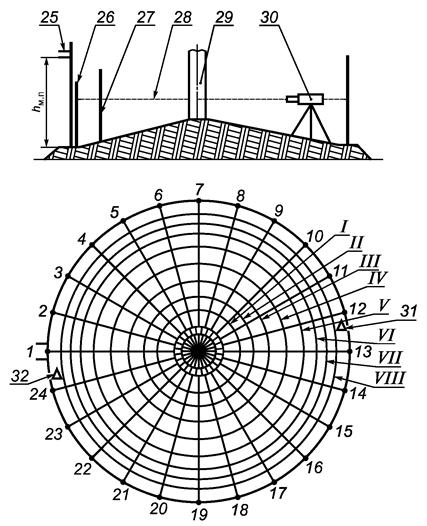

Рисунок А.10 - График функции Dlk и схема направления наклона резервуара

1 - стенка резервуара; 2 - приемно-раздаточный патрубок; 3 - измерительный люк; 4 - внутренняя деталь;

Рисунок А.10а - Схема измерений координат внутренней детали

1 - дополнительные отметки справа; 2 - уточненное направление наклона контура днища;

j = jп - п2 = 255 - 3 = 252°

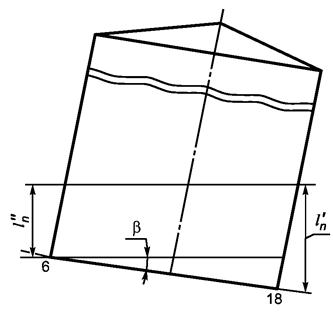

j = jп - п2 = 255 - 3 = 252°Рисунок А.10б - Схема определения угла направления наклона днища

l¢n, l²n - максимальное и минимальное показания рейки по уточненному направлению наклона контура днища;

Рисунок А.10в - Схема наклоненного резервуара

1 - плавающая крыша с опорами; 2 - груз отвеса; 3 - линейка; 4 - нить отвеса; 5 - верхняя площадка обслуживания;

Рисунок А.11а - Схема измерений степени и угла направления наклона резервуара с плавающей крышей

1 - 24 - радиусы; 25 - приемно-раздаточный патрубок; 26 - рейка; 27 - горизонт нивелира; 28 - нивелир;

Рисунок А.14 - Нивелирование днища резервуара при отсутствии центральной трубы

1 - 24 - радиусы; 25 - приемно-раздаточный патрубок; 26 - рейка; 27 - рейка в точке касания днища грузом рулетки;

Рисунок А.15 - Нивелирование днища резервуара при наличии центральной трубы

1 - кровля резервуара; 2 - измерительный люк; 3 - направляющая планка; 4 - точка измерений уровня жидкости или

Рисунок А.16 - Схема размещения измерительного люка

1, 3 - приемно-раздаточные устройства; 2 - стенка резервуара; 4 - неровности днища; 5 - контур днища;

Рисунок А.17а - Схема размещения приемно-раздаточных устройств

Приложение Б. Таблицу Б.1 изложить в новой редакции:

Таблица Б.1 - Общие данные

Код документа

Регистрационный номер

Дата

Основание для проведения поверки

Место проведения поверки

Средства измерений

Резервуар

Число

Месяц

Год

Тип

Номер

Назначение

Наличие угла наклона

Погрешность определения вместимости резервуара, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Примечание - В графе 12 указывают знак «+» при наличии угла наклона, знак «-» - при его отсутствии.

таблицу Б.4 изложить в новой редакции:

Таблица Б.4 - Радиальные отклонения образующих резервуара от вертикали

Номер пояса

Точка измерения

Показание линейки а, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

т

I

3/4h1

II

Н

С

В

III

Н

С

в

IV

н

с

в

V

н

с

в

VI

н

с

в

...

...

n

н

с

Примечание - При наличии ребра жесткости, например, в v-м поясе (9.1.2.5):

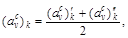

а) если ребро жесткости находится в середине пояса, то в строке «С» вносят показание линейки, определенное по формуле

где

,

,  - показания линейки в точках выше и ниже ребра жесткости;

- показания линейки в точках выше и ниже ребра жесткости;б) если ребро жесткости находится ближе к верхнему или нижнему сварному шву, то среднее расстояние от стенки резервуара до нити отвеса вычисляют по формуле

где

- показание линейки в точке выше нижнего (ниже верхнего) сварного шва.

- показание линейки в точке выше нижнего (ниже верхнего) сварного шва.дополнить таблицей - Б.4.1:

Таблица Б.4.1 - Длины хорд

В миллиметрах

Уровень отложений хорды

Хорда

основная S1п

остаточная S0п

1-е измерение

2-е измерение

1600

1200

Таблица Б.5. Наименование изложить в новой редакции:

«Таблица Б.5 - Параметры поверочной и хранимой жидкостей (нефти и нефтепродуктов)»;

дополнить таблицей - Б.5.1:

Таблица Б.5.1 - Радиальные отклонения образующих первого (второго или третьего для резервуаров с плавающей крышей) и последнего n-го поясов от вертикали

В миллиметрах

Номер пояса

Радиальные отклонения образующих поясов от вертикали

1

2

3

4

5

6

7

...

...

т

I (II или III)

n

таблицу Б.6 дополнить графой - 7:

Толщина слоя антикоррозионного покрытия dс.п, мм

7

таблицы Б.7, Б.8, Б.9 изложить в новой редакции:

Таблица Б.7 - Внутренние детали цилиндрической формы

Диаметр, мм

Высота от днища, мм

Расстояние от стенки первого пояса lд, мм

Число разбиваний

Угол j1,...°

Нижняя граница hвд

Верхняя граница hвд

N0

n0

Таблица Б.8 - Внутренние детали прочей формы

Объем, м3

Высота от днища, мм

Расстояние от стенки первого пояса lд, мм

Число разбиваний

Угол j1,...°

Нижняя граница hвд

Верхняя граница hвд

N0

n0

Таблица Б.9 - Параметры «мертвой» полости с приемно-раздаточным патрубком (ПРП)

Высота hм.п, мм, ПРП под номером

Угол j2,...°, ПРП под номером

Вместимость Vм.п, м3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примечание - Графу 9 заполняют только при определении вместимости «мертвой» полости объемным методом и принятие вместимости «мертвой» полости по 5.3.1.5.

дополнить таблицами - Б.9.1, Б.9.2:

Таблица Б.9.1 - Параметры «мертвой» полости с приемно-раздаточным устройством (ПРУ)

Высота установки hу, мм, ПРУ под номером

Расстояние hc, мм, ПРУ под номером

Длина lс, мм, ПРУ под номером

Угол j2,...°, ПРУ под номером

Вместимость

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Примечание - Число граф в зависимости от числа приемно-раздаточных устройств может быть увеличено.

Таблица Б.9.2 - Параметры местных неровностей (хлопунов)

Хлопун

Длина lх

Ширина bх

Высота hх

Таблица Б.10. Графа 1. Заменить значение: 8 на 24;

дополнить примечанием - 3:

«3 При отсутствии центральной трубы вносят (графа 3) значение b0»;

таблицы Б.13, Б.14 изложить в новой редакции:

Таблица Б.13 - Базовая высота резервуара

В миллиметрах

Точка измерения базовой высоты Нб

Номер измерения

1

2

Риска измерительного люка

Верхний срез измерительного люка

Таблица Б.14 - Степень наклона и угол приближенного направления наклона резервуара

Номер точки разбивки k от 1 до т/2

Отсчет по рейке lk, мм

Номер точки разбивки k от (m/2 + l) до т

Отсчет по рейке lk, мм

1

2

3

4

1

l1

m/2 + 1

l(m/2 + 1)

2

l2

m/2 + 2

l(m/2 + 2)

3

l3

m/2 + 3

l(m/2 + 3)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

m/2

l(m/2)

т

lm

Примечания

1 k (графы 1, 3)- номер разбивки длины окружности первого пояса резервуара, выбирают из ряда: 1, 2, 3,..., т.

2 lk (графы 2, 4) - отсчеты по рейке в точках разбивки k.

дополнить таблицей - Б.14.1:

Таблица Б.14.1 - Степень наклона и угол уточненного направления наклона резервуара

Значение угла n2 при Nп =...

Показание рейки по правой разбивке lп, мм

Значение угла n2 при Nл =...

Показание рейки по правой разбивке lл, мм

l¢п

l²п

l¢л

l²л

1

2

3

4

5

6

-1°

+1°

-2°

+2°

-3°

+3°

-4°

+4°

-5°

+5°

-6°

+6°

-7°

+7°

-8°

+8°

-9°

+9°

-10°

+10°

-11°

+11°

-12°

+12°

-13°

+13°

-14°

+14°

Примечания

1 В графах 1, 4 вносят числа разбивок Nп, Nл (например Nп = 17).

2 l¢п, l²п (графы 2, 3) - показания рейки по правым противоположным разбивкам.

3 l¢л, l²л (графы 5, 6) - показания рейки по левым противоположным разбивкам.

таблицу Б.15 изложить в новой редакции:

Таблица Б.15 - Плавающее покрытие

Масса тп, кг

Диаметр Dп, мм

Расстояние от днища резервуара при крайнем положении, мм

Диаметр отверстия, мм

Параметры опоры

Уровень жидкости в момент всплытия Hвсп, мм

Объем жидкости в момент всплытия Vвсп, м3

нижнем hп

верхнем hп

D1

D2

D3

Диаметр, мм

Число, шт.

Высота, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Примечания

1 Если опоры плавающего покрытия приварены к днищу резервуара, то их относят к числу внутренних деталей.

2 Графы 11 и 12 заполняют только при применении объемного метода.

дополнить таблицей - Б.16:

Таблица Б.16 - Высота газового пространства в плавающей крыше

В миллиметрах

Точка измерения высоты газового пространства hгп

Номер измерения

1

2

Риска измерительного люка

Верхний срез измерительного люка

Приложение В. Таблицы В.3, В.5 изложить в новой редакции:

Таблица В.3 - Величины, измеряемые в «мертвой» полости

Высота hм.п, мм, ПРП под номером

Угол j2,...°, ПРП под номером

Отчет по рейке в точке, мм

1

2

3

4

1

2

3

4

касания днища грузом рулетки bл

пересечения 1-го радиуса и 8-й окружности b8.1

Таблица В.5 - Степень наклона и угол приближенного направления наклона резервуара

Номер точки разбивки k от 1 до m/2

Отсчет по рейке lk, мм

Номер точки разбивки k от (m/2 + 1) до т

Отсчет по рейке lk, мм

1

2

3

4

1

l1

m/2 + 1

l(m/2 + l)

2

l2

m/2 + 2

l(m/2 + 2)

3

l3

m/2 + 3

l(m/2 + 3)

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

m/2

l(m/2)

т

lm

Примечания

1 k (графы 1,3)- номер разбивки длины окружности первого пояса резервуара, выбирают из ряда: 1, 2, 3,..., т.

2 lk (графы 2, 4) - отсчеты по рейке в точках разбивки k.

дополнить таблицей - В.5.1

Таблица В.5.1 - Степень наклона и угол уточненного направления наклона резервуара

Значение угла n2 при Nп =...

Показание рейки по правой разбивке lп, мм

Значение угла n2 при Nл =...

Показание рейки по правой разбивке lл, мм

l¢п

l²п

l¢л

l²п

1

2

3

4

5

6

-1°

+1°

-2°

+2°

-3°

+3°

-4°

+4°

-5°

+5°

-6°

+6°

-7°

+7°

-8°

+8°

-9°

+9°

-10°

+10°

-11°

+11°

-12°

+12°

-13°

+13°

-14°

+14°

-15°

+15°

-16°

+16°

Примечания

1 В головках граф 1,4 вносят числа разбивок Nп, Nл (например Nп = 17).

2 l¢п, l"п (графы 2, 3) - показания рейки по правым противоположным разбивкам.

3 l¢л, l"л (графы 5, 6) - показания рейки по левым противоположным разбивкам.

таблицу В.6 изложить в новой редакции:

Таблица В.6 - Текущие значения параметров поверочной жидкости

Номер измерения

Объем дозы (DVc)j, дм3, или показание счетчика жидкости qj, дм3 (Nj, имп.)

Уровень Hj, мм

Температура жидкости, °С

Избыточное давление в счетчике жидкости pj, МПа

Расход Q, дм3/мин, (дм3/имп.)

в резервуаре (Tp)j

в счетчике жидкости (Tт)j

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3*

4

5*

...

...

...

* Номера измерений, выделяемые только для счетчиков жидкости с проскоком и только при применении статического метода измерений объема дозы жидкости.

дополнить таблицей - В.9.1:

Таблица В.9.1 - Параметры счетчика жидкости со сдвигом дозирования и проскоком

Наименование параметра

Значение параметра при расходе Q, дм3/мин

100

150

200

250

Сдвиг дозирования С, дм3

Проскок Пр, дм3

Приложение Г. Пункт Г.1.2. Формулу (Г.2) изложить в новой редакции:

«Lвн = Lн - 2p(d1 + dс.к + dс.п), (Г.2)»;

экспликацию дополнить абзацем:

«dс.п - толщина слоя антикоррозийного покрытия».

Пункт Г.1.3 дополнить подпунктами - Г.1.3.1 - Г.1.3.4:

«Г.1.3.1 За значение длины внутренней окружности второго пояса

резервуара с плавающей крышей (L*вн.ц)2п при высоте поясов, равной 1500 мм, принимают значение длины внутренней окружности первого пояса (L*вн.ц)1п, определяемое по формуле

(Lвн.ц)1f = Lн - 2p(d1 + dс.к + dс.п). (Г.2а)

Г.1.3.2 Длину внутренней окружности второго пояса резервуара с плавающей крышей при высоте поясов от 2250 до 3000 мм (L**вн.ц)2п или длину внутренней окружности третьего пояса при высоте поясов 1500 мм (L*вн.ц)3п определяют методом последовательных приближений, используя результаты отложений хорды S1 на уровне 1600 мм или на уровне 1200 мм по 9.1.12.2 настоящего стандарта в следующей последовательности:

а) в качестве первого приближения внутреннего диаметра пояса принимают значение внутреннего диаметра первого пояса, определенного по формуле (3и);

б) вычисляют центральный угол aх1, соответствующий остаточной хорде S0п (например для второго пояса), по формуле

где S0п - длина остаточной хорды, измеренной по 9.1.12.7;

D21 - внутренний диаметр второго пояса в первом приближении, значение которого принимают равным значению внутреннего диаметра первого пояса, определенного по формуле (3и);

в) вычисляют разность углов bх1 по формуле

bх1 = a1т1 + aх1 - 360°,

где a1 - центральный угол, вычисленный по формуле (3к) при числе отложений хорды т1 и принимаемый за значение первого приближения центрального угла;

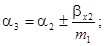

г) вычисляют центральный угол a2 во втором приближении по формуле

(Г.2б)

(Г.2б)Если bх1 < 0, то в формуле (Г.2б) принимают знак «+», если bх1 > 0 - знак «-»;

д) вычисляют внутренний диаметр второго пояса D22 во втором приближении по формуле

где S1 - хорда, длину которой вычисляют по формуле (3ж);

е) проверяют выполнение условия

Если это условие не выполняется, то определяют значение внутреннего диаметра второго пояса D32 в третьем приближении, вычисляя последовательно параметры по формулам:

bх2 = a2т1 + aх2 - 360°,

Проверяют выполнение условия

Если это условие не выполняется, то делают следующие приближения до выполнения условия

Выполняя аналогичные операции, указанные в перечислениях а) - е), определяют внутренний диаметр третьего пояса резервуара.

Г.1.3.3 Длины внутренних окружностей второго (L*вн.ц)2п и третьего (L**вн.ц)3п поясов резервуара с плавающей крышей вычисляют по формулам:

где D2, D3 - внутренние диаметры второго и третьего поясов, определенные методом последовательного приближения по Г.1.3.2.

Г.1.3.4 Длины внутренних окружностей вышестоящих поясов резервуара с плавающей крышей

вычисляют по формуле

вычисляют по формуле (Г.10а)

(Г.10а)где

- длина внутренней окружности первого пояса, вычисляемая по формуле (Г.2а);

- длина внутренней окружности первого пояса, вычисляемая по формуле (Г.2а);DRcpi - средние радиальные отклонения образующих резервуара, вычисляемые по формуле (Г.9);

i - номер пояса, выбираемый для резервуаров:

- при высоте поясов от 2250 до 3000 мм из ряда: 2, 3,..., n;

- при высоте поясов 1500 мм из ряда: 3, 4,..., n;

n - число поясов резервуара».

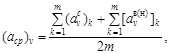

Подпункт Г.2.1.2, пункт Г.2.2. Формулу (Г.9) изложить в новой редакции:

«DRcpi = аср.i - аср1 (Г.9)»;

формула (Г.10). Заменить обозначение: DRc.pi на DRcpi.

Пункт Г.2.5. Формулу (Г.12) изложить в новой редакции:

«hi = hнi - Sihнхi + Si+1hнx(i+1), (Г.12)»;

экспликацию дополнить абзацами:

«Si, Si+1 - величины, имеющие абсолютное значение, равное 1, и в зависимости от схемы нахлеста поясов в соответствии с таблицей Б.6 (графа 6) принимают знак «+» или «-»;

hнx(i+1) - нахлеста (i + 1)-го вышестоящего пояса».

Пункт Г.3. Наименование изложить в новой редакции:

Источник: 1:

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > III

-

62 VII

3.5 Паяные узлы

Термины, относящиеся к паяным узлам, приведены на рисунках 4 и 5.

Термины, относящиеся к деталям

Паяный узел/деталь

I

Зона основного материала

II

Паяное соединение

III

Зона термического влияния

IV

Паяный шов

V

Диффузионная/переходная зона

VI

Зона металла припоя

VII

Термины, относящиеся к материалам

Основной материал

1

Основной материал, претерпевший изменения при пайке

2

Диффузионная (переходная) зона

3

Металл припоя

4

Рисунок 4 - Термины, относящиеся к деталям и материалам паяных узлов

Материал

1 - основной материал;

2 - основной материал, претерпевший изменения при пайке;

3 - диффузионная (переходная) зона;

4 - металл припоя

Узел

IV - зона термического влияния,

V - паяный шов

Размеры

t - толщина детали,

J - эффективная ширина соединения,

W - длина нахлестки

Рисунок 5 - Схема паяного соединения

Источник: ГОСТ Р ИСО 857-2-2009: Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 2. Процессы пайки. Термины и определения оригинал документа

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > VII

-

63 collar

['kɒlə]1) Общая лексика: ворот, воротник, воротничок, втулка, за шиворот, завладеть, задержать, захватить, захватывать, кольцо, корневой чехлик, краг (у штага), надевать хомут, надеть воротник, надеть воротник, хомут, надеть хомут (тж. перен.), обруч, ожерелье, отверстие буровой скважины, ошейник, петля, поймать, свернуть в рулет, схватить за ворот, схватить за воротник, схватить за шиворот, устье шахты, фланец, хватать за ворот, хомут, шайба, ошейник (и т.п.), свёртывать в рулет (мясо и т. п.), цепь (нагрудный знак мэра и т.п.), голенище (сапог или берцов - высокой обуви), борта2) Геология: устье шахты или ствола, устье скважины3) Морской термин: гайка, кольцо секстана, утолщение, чека4) Разговорное выражение: завладевать5) Американизм: arrest (I knew they would \<b\>collar\</b\> the robber sooner or later)6) Устаревшее слово: астрагал, шейка колонны7) Спорт: замок на штанге8) Техника: гидроизоляция (в месте пересечения трубы и кровли, трубы и стены), забуривать, закраина, заплечик, затяжка, кольцевой выступ, манжета (узкая), обойма, ползунок, пояс, прокладка в форме обечайки, сальник, узкая втулка, венчик (бутылки), съёмный буртик (поддона), наплыв (термитного шва)9) История: горжет (часть доспеха для защиты груди и шеи (то же что и "gorget"))10) Химия: наплыв (вокруг термитного шва)11) Строительство: двойной раструб, закреплять кольцом, ригель, стропильная затяжка, раструбное соединение, гидроизолирующий воротник (вокруг стояка на крыше), (металлический) "воротник" (надеваемый на колонну), первый деревянный венец крепи, распорка12) Математика: кольцевой13) Экономика: максимум и минимум процентной ставки (в облигационном займе)14) Финансы: фиксированный коридор процентных ставок15) Автомобильный термин: подшипник, буртик (кольцевое утолщение вала, составляющее с ним одно целое)16) Гидрография: зуб (напр. флютбета)17) Горное дело: верхняя приёмная площадка, забуривать (шпур, скважину), основной венец (крепи), соединение, сцепка, устанавливать кондуктор (в скважине), устье (ствола, скважины, шпура), устье (ствола, шахты), форшахта, шейка (шахтного ствола), шейка, шейка (ствола)18) Лесоводство: ветви, зажимная шайба, вершина (дерева), бандаж (сгустителя), (of circular saw) шайба, (root) корневая шейка19) Металлургия: выступ, гребень (валка), край, паз, бурт (валка), "оковывать" (при захлёстывании полосы вокруг валка), кольцо (с лабиринтными канавками)20) Сленг: постигать, арест, арестовать, полицейский, понимать полностью21) Нефть: бурт, закреплять, закреплять устье скважины (обсадной трубой), переходная муфта, труба тяжёлого низа, устье (скважины), муфта (с нарезкой для труб)22) Космонавтика: хомутик23) Палеонтология: гладкая конусевидная часть иглы (морского ежа)24) Банковское дело: фиксированные максимум и минимум процентной ставки в облигационном займе25) Машиностроение: бурт валка, гребень валка, гребень подшипника, кольцеобразный гребень26) Механика: муфта27) Парфюмерия: горловина28) Деловая лексика: фиксированный максимум и минимум процентной ставки в облигационном займе29) Бурение: буртик, наплыв вокруг термитного шва, замок30) Нефтегазовая техника муфта для соединения труб, полоса пород, окружающая устье скважины, утяжелённая бурильная труба31) ЕБРР: фиксированные максимум и минимум процентной ставки (плавающей процентной ставки или процентной ставки в облигационном займе)32) Полимеры: венчик, закатывать венчик33) Автоматика: (узкая) втулка, бугель, люнет34) Пластмассы: борт35) Робототехника: (переходная) муфта36) Прокат: захлёстывать (полосу на барабан моталки)37) Оружейное производство: опорное кольцо38) Инструменты: муфта патрона (напр., дрели)39) Общая лексика: распорное кольцо, буртик (в конечной передаче бульдозера), пыльник (опорного катка)40) Макаров: бурильная труба, зажимное кольцо, короткая втулка, отверстие скважины, прилив, противофильтрационная диафрагма, рулет, установочное кольцо, устье ствола, шейная часть беконной половинки, битумная гидроизоляция (в месте пересечения трубы и кровли, трубы и стены), металлическая гидроизоляция (в месте пересечения трубы и кровли, трубы и стены), втулка (короткая), гидроизоляция (металлическая или битумная; в месте пересечения трубы и кровли, трубы и стены), воротничок (моллюска), гладкая конусовидная часть иглы (морского ежа), втулка (узкая), борт (фораминифер), кайма (фораминифер), рант (фораминифер)41) Золотодобыча: обсадная труба скважины на канаве, обсадная труба (скважины на канаве), устье или открытый конец скважины или шахтного ствола, открытый конец скважины, труба42) Электричество: (of the pole mounting system) фланец крепления опоры43) Электротехника: кольцевой хомутик44) Расходометрия: торцевая поверхность45) Зубная имплантология: шейка имплантата46) ГОСТ: бурт крепежного изделия (выступ на опорной поверхности многогранной гайки, головки болта или винта, выполненный в форме цилиндра или усеченного конуса диаметром, большим диаметра их описанной окружности)47) Общая лексика: водоотводная труба -

64 connector

- электрический соединитель

- соединительный элемент

- соединительное звено

- переходная колодка

- коннектор (в оптических линиях связи)

- коннектор

- кабельный наконечник

- кабельная розетка

- кабельная муфта

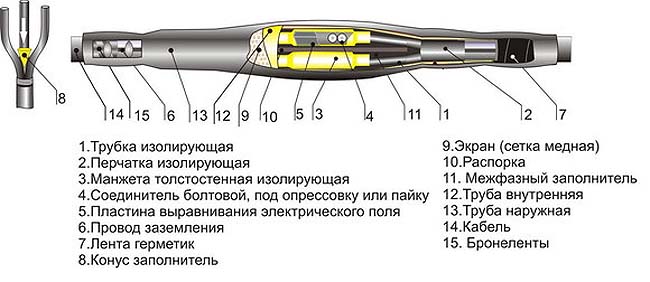

муфта кабельная

Трубчатое устройство для соединения концов кабелей или их ответвления, обеспечивающее прочность соединения, герметичность и защиту от коррозии

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

кабельная муфта

Устройство, предназначенное для соединения кабелей в кабельную линию и для их подключения к электрическим установкам и воздушным линиям электропередачи.

Муфты представляют собой комплект деталей и материалов, обеспечивающий восстановление электрической, конструктивной и механической целостности кабеля. Состав комплекта определяется рабочим напряжением, количеством жил, типом изоляции и конструктивными особенностями кабеля.

(соединительная) кабельная муфта

—