-

1 край (в смысле места)

Jargon: endzУниверсальный русско-английский словарь > край (в смысле места)

-

2 край

1) General subject: area, border, brim (сосуда), brink (обрыва, пропасти), brink edge, brow (пропасти), chump (мясной туши, особ. телячьей), clime, country, edging, empery, end, extremity, fly (флага), fringe, hemline (одежды), kray, land, ledge, lip (раны, сосуда, кратера), list, marge, margin, outskirt, parts, region, ridge, rim, road-side, selvage, selvedge, shore, side, skirt, skirting, skirts, surround, verge2) Geology: arrage, arris, hem, trail ridge3) Biology: limbus6) Dialect: rand8) Poetical language: margent9) Engineering: corded edge (обработанный шнуром или тесьмой), extreme, periphery10) Bookish: marginate11) Agriculture: diverting weir12) Anatomy: margo (часть поверхности анатомической структуры, образующая ее наружный контур)13) Mathematics: border set, face14) Railway term: curb15) Law: territory17) Architecture: corner (район, местность), extremity (граница), part (о местности)18) Astronomy: limb19) Diplomatic term: territory (областная единица в СССР)20) Forestry: margin( допускаемые) (напр. на бумаге)21) Metallurgy: collar, collar rim, (режущая) lip23) Politics: krai24) Textile: forel, selvage rand, selvagerang25) Jargon: (в смысле места) endz26) Information technology: edge (перфокарты, ленты)27) Oil: flank28) Business: boundary30) Plastics: bevel31) leg.N.P. province32) Makarov: edge (изображения), edge (кромка), heaven, outskirts, point, rib33) General subject: brine -

3 экономико-математические исследования в бывш. СССР и России

экономико-математические исследования в бывш. СССР и России

(исторический очерк) Э.-м.и. — направление научных исследований, которые ведутся на стыке экономики, математики и кибернетики и имеют основной целью повышение экономической эффективности общественного производства с помощью математического анализа экономических процессов и явлений и основанных на нем методов принятия оптимальных (шире — рациональных) плановых и иных управленческих решений. Они затрагивают также общую проблематику оптимального распределения ресурсов безотносительно к характеру социально-экономического строя. Развитие Э.-м.и. в бывш. СССР надо рассматривать как этап противоречивого процесса развития отечественной экономической науки и часть общего процесса развития мировой экономической науки, в настоящее время во многом практически математизированной. Первым достижением в развитии Э.-м.и. явилась разработка советскими учеными межотраслевого баланса производства и распределения продукции в народном хозяйстве страны за 1923/24 хозяйственный год. В основу методологии их исследования были положены модели воспроизводства К.Маркса, а также модели В.К.Дмитриева. Эта работа нашла международное признание и предвосхитила развитие американским экономистом русского происхождения В.В.Леонтьевым его прославленного метода «затраты-выпуск».. (Впоследствии, после длительного перерыва, вызванного тем, что Сталин потребовал прекратить межотраслевые исследования, они стали широко применяться и в нашей стране под названием метода межотраслевого баланса.) Примерно в это же время советский экономист Г.А.Фельдман представил в Комиссию по составлению первого пятилетнего плана доклад «К теории темпов народного дохода», в котором предложил ряд моделей анализа и планирования синтетических показателей развития экономики. Этим самым были заложены основы теории экономического роста. Другой выдающийся ученый Н.К.Кондратьев разработал теорию долговременных экономических циклов, нашедшую мировое признание. Однако в начале тридцатых годов Э.м.и. в СССР были практически свернуты, а Фельдман, Кондратьев и сотни других советских экономистов были репрессированы, погибли в застенках Гулага. Продолжались лишь единичные, разрозненные исследования. В одном из них, работе Л.В.Канторовича «Математические методы организации и планирования производства» (1939 г.) были впервые изложены принципы новой отрасли математики, которая позднее получила название линейного программирования, а если смотреть шире, то этим были заложены основы фундаментальной для экономики теории оптимального распределения ресурсов. Л.В.Канторович четко сформулировал понятие экономического оптимума и ввел в науку оптимальные, объективно обусловленные оценки — средство решения и анализа оптимизационных задач. Одновременно советский экономист В.В.Новожилов пришел к аналогичным выводам относительно распределения ресурсов. Он выработал понятие оптимального плана народного хозяйства, как такого плана, который требует для заданного объема продукции наименьшей суммы трудовых затрат, и ввел понятия, позволяющие находить этот минимум: в частности, понятие «дифференциальных затрат народного хозяйства по данному продукту», близкое по смыслу к оптимальным оценкам Л.В.Канторовича. Большой вклад в разработку экономико-математических методов внес академик В.С.Немчинов: он создал ряд новых моделей МОБ, в том числе модель экономического района; очень велики его заслуги в области организационного оформления и развития экономико-математического направления советской науки. Он основал первую в стране экономико-математическую лабораторию, впоследствии на ее базе и на базе нескольких других коллективов был создан Центральный экономико-математический институт АН СССР, ныне ЦЭМИ РАН (см.ниже).. В 1965 г. академикам Л.В.Канторовичу, В.С.Немчинову и проф. В.В.Новожилову за научную разработку метода линейного программирования и экономических моделей была присуждена Ленинская премия. В 1975 г. Л.В.Канторович был также удостоен Нобелевской премии по экономике. В 50 — 60-x гг. развернулась широкая работа по составлению отчетных, а затем и плановых МОБ народного хозяйства СССР и отдельных республик. За цикл исследований по разработке методов анализа и планирования межотраслевых связей и отраслевой структуры народного хозяйства, построению плановых и отчетных МОБ академику А.Н.Ефимову (руководитель работы), Э.Ф.Баранову, Л.Я.Берри, Э.Б.Ершову, Ф.Н.Клоцвогу, В.В.Коссову, Л.Е.Минцу, С.С.Шаталину, М.Р.Эйдельману в 1968 г. была присуждена Государственная премия СССР. Развитие Э.-м.и., накопление опыта решения экономико-математических задач, выработка новых теоретических положений и переосмысление многих старых положений экономической науки, вызванное ее соединением с математикой и кибернетикой, позволили в начале 60-х гг. академику Н.П.Федоренко выступить с идеей о необходимости теоретической разработки и поэтапной реализации единой системы оптимального функционирования социалистической экономики (СОФЭ). Стало ясно, что внедрение математических методов в экономические исследования должно приводить и приводит к совершенствованию всей системы экономических знаний, обеспечивает дальнейшую систематизацию, уточнение и развитие основных понятий и категорий науки, усиливает ее действенность, т.е. прежде всего ее влияние на рост эффективности народного хозяйства. С 60-х годов расширилось число научных учреждений, ведущих Э.-м.и., в частности, были созданы Центральный экономико-математический институт АН СССР, Институт экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, развернулась подготовка кадров экономистов-математиков и специалистов по экономической кибернетике в МГУ, НГУ, МИНХ им. Плеханова и других вузах страны. Исследования охватили теоретическую разработку проблем оптимального функционирования экономики, системного анализа, а также такие прикладные области как отраслевое перспективное планирование, материально-техническое снабжение, создание математических методов и моделей для автоматизированных систем управления предприятиями и отраслями. На первых этапах возрождения Э.-м.и. в СССР усилия в области моделирования концентрировались на построении макромоделей, отражающих функционирование народного хозяйства страны в целом, а также ряда частных моделей и на развитии соответствующего математического аппарата. Такие попытки имели немалое методологическое значение и способствовали углублению понимания общих вопросов экономико-математического моделироdания (в том числе таких, как адекватность моделей, границы их познавательных возможностей и т.д.). Но скоро стала очевидна ограниченность такого подхода. Концепция СОФЭ стимулировала развитие иного подхода — системного моделирования экономических процессов, были расширены методологические поиски экономических рычагов воздействия на экономику: оптимального ценообразования, платы за использование природных и трудовых ресурсов и т.д. На этой основе начались параллельные разработки ряда систем моделей, из которых наиболее известны многоуровневая система среднесрочного прогнозирования (рук. Б.Н.Михалевский), система моделей для расчетов по определению общих пропорций развития народного хозяйства и согласованию отраслевых и территориальных разрезов плана — СМОТР (рук. Э.Ф.Баранов), система многоступенчатой оптимизации экономики (рук. В.Ф.Пугачев), межотраслевая межрайонная модель (рук. А.Г.Гранберг). Существенно углубилось понимание народнохозяйственного оптимума, роли и места экономических стимулов в его достижении. Наряду с распространенной ранее скалярной оптимизацией в исследованиях стала более активно применяться многокритериальная, лучше учитывающая многосложность условий и обстоятельств решения плановой задачи. Более того, стало меняться общее отношение к оптимизации как универсальному принципу: вместе с ней (но не вместо нее, как иногда можно прочитать) начали разрабатываться методы принятия рациональных (не обязательно оптимальных в строгом смысле этого слова) решений, теория компромисса и неантагонистических игр (Ю.Б.Гермейер) и другие методы, учитывающие не только технико-экономические, но и человеческие факторы: интересы участников процессов принятия и реализации решений. В начале 70-х гг. экономисты-математики провели широкие исследования в области применения программно-целевых методов в планировании и управлении народным хозяйством. Они приняли также активное участие в разработке методики регулярного (раз в пять лет) составления Комплексной программы научно-технического прогресса на очередное двадцатилетие. Впервые в работе такого масштаба при определении общих пропорций развития народного хозяйства на перспективу и решении некоторых частных задач был использован аппарат экономико-математических методов. Началось широкое внедрение программно-целевого метода в практику народнохозяйственного планирования. Были продолжены работы по созданию АСПР — автоматизированной системы плановых расчетов Госплана СССР и Госпланов союзных республик, и в 1977 г. введена в действие ее первая очередь, а в 1985 г. — вторая очередь. Выявились и немалые трудности непосредственного внедрения оптимизационных принципов в практику хозяйствования. В условиях, когда предприятия, объединения, отраслевые министерства были заинтересованы не столько в выявлении производственных резервов, сколько в их сокрытии, чтобы избежать получения напряженных плановых заданий, учитывающих эти резервы, оптимизация не могла найти повсеместную поддержку: ее смысл как раз в выявлении резервов. Поэтому работа по созданию АСУ не всегда давала должные результаты: усилия затрачивались на учет, анализ, расчеты по заработной плате, но не на оптимизацию, т.е. повышение эффективности производства (оптимизационные задачи в большинстве АСУ занимали лишь 2 — 3% общего объема решаемых задач). В результате эффективность производства не росла, а штаты управления увеличивались: создавались отделы АСУ, вычислительные центры. Эти обстоятельства способствовали некоторому спаду экономико-математических исследований к началу 80-х гг. Большой удар по экономико-математическому направлению был нанесен в 1983 г., когда бывший тогда секретарем ЦК КПСС К.У.Черненко обрушился с явно несправедливой и предвзятой критикой на ЦЭМИ АН СССР, после чего институт жестоко пострадал: подвергся реорганизации, был разделен надвое, потом еще раз надвое, из него ушел ряд ведущих ученых. Тем не менее, прошедшие годы ознаменовались серьезными научными и практическими достижениями экономико-математического крыла советской экономической науки. В ряде аспектов, прежде всего теоретических — оно заняло передовые позиции в мировой науке. Например, в области математической экономики и эконометрии (не говоря уже об открытиях Л.В.Канторовича) широко известны советские исследования процессов оптимального экономического роста (В.Л.Макаров, С.М.Мовшович, А.М.Рубинов и др.), ряд моделей экономического равновесия; сделанная еще в 1976 г. В.М.Полтеровичем попытка синтеза теории равновесия и теории экономического роста; работы отечественных ученых в области теории игр, теории группового (социального) выбора и многие другие. В каком-то смысле опережая время, экономисты-математики еще в 70-е гг. приступили к моделированию и изучению таких явлений, приобретших острую актуальность в период перестройки, как «самоусиление дефицита», экономика двух рынков — с фиксированными и гибкими ценами, функционирование экономики в условиях неравновесия. Активно развивается математический аппарат, в частности, такие его разделы, как линейное и нелинейное программирование (Е.Г.Гольштейн), дискретное программирование (А.А.Фридман), теория оптимального управления (Л.С.Понтрягин и его школа), методы прикладного математико-статистического анализа (С.А.Айвазян). За последние годы развернулось широкое использование имитационных методов, являющихся характерной чертой современного этапа развития экономико-математических методов. Хотя сама по себе идея машинной имитации зародилась существенно раньше, ее практическая реализация оказалась возможной именно теперь, когда появились электронные вычислительные машины новых поколений, обеспечивающие прямой диалог человека с машиной. Наконец, новым направлением прикладной работы, синтезирующим достижения в области экономико-математического моделирования и информатики, стала разработка и реализация концепции АРМ (автоматизированного рабочего места плановика и экономиста), а также концепции стендового экспериментирования над экономическими системами (В.Л.Макаров). Начинается (во всяком случае должна начинаться) переориентация Э.-м.и. на изучение путей формирования и эффективного функционирования рынка (особенно переходного процесса — это самостоятельная тема). Тут может быть использован богатый арсенал экономико-математических методов, накопленный не только в нашей стране, но и в странах с развитой рыночной экономикой.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > экономико-математические исследования в бывш. СССР и России

-

4 ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ

\\ \ \ \ \ Каждая профессиональная область имеет специальный словарь, чтобы описывать и категоризировать свои наблюдения, выдвигать гипотезы о взаимосвязи явлений и концептуализировать возможные объяснения. Эти языки, как правило, развиваются постепенно и несколько бессистемно, путем приращения. Систематизацией можно заниматься только позже, когда накопилось достаточное количество наблюдений и стали очевидными организующие и интегрирующие общности. Между тем некоторые термины приобретают различные значения, тогда как другие группы слов обозначают по существу одно и то же. Поэтому время от времени профессионалы должны обращаться к словарям, которые они используют, и пытаться разобраться в различных значениях терминов, которые они приобрели.\ \ \ \ \ Психоанализ не является исключением в этом процессе; поэтому неудивительно, что в прошлой половине столетия постоянно появлялись новые компиляции психоаналитических терминов. Хотя сам Фрейд не определял систематически термины, он охотно оказывал помощь Рихарду Ф. Штербе, чья подготовка "Настольного словаря психоанализа" (1936—1937), к сожалению, была прервана Второй мировой войной. Эрнест Джонс попытался создать "международный словарь", который был бы избавлен от разного рода идиосинкразических коннотаций (Ornston, 1985b, 1988). Фрейд не вмешивался в выборы Джонса и избегал большинства терминов из его международного словаря, однако собрания Комитета по глоссарию под председательством Джонса во многом повлияли на выборы Джеймса Стрейчи при переводе. С тех пор появилось множество компиляций, каждая с несколько отличной концепцией (Fodor and Gaynor, 1950; English and English, 1958; Moore and Fine, 1967; Laplanche and Pontalis, 1967; Rycroft, 1968; Eidelberg, 1968; Nagera, 1969—1971; Wolman, 1977). Некоторые из этих работ, например "Словарь психоанализа" Лапланша и Понталиса, включают в себя не только определения, но и исторические комментарии, дополненные ссылками и цитатами. Эти последовательные попытки определить психоаналитическую теорию отражают неудовлетворенность существующими подходами, а также потребность в учете развивающейся теории.\ \ \ \ \ Фрейд часто менял свои теоретические выводы на основе последующих наблюдений (например, он отказался от теории совращения, подверг ревизии теории влечений и тревоги и использовал последовательные модели психики). Обычно он не стремился разъяснять новую теорию в сравнении с прежней и уделял мало внимания систематизации теории. Однако некоторые из его непосредственных последователей, в частности Хайнц Гартманн, Эрнст Крис, Рудольф М. Лёвенштейн, Отто Фенихель, Давид Рапапорт, Мертон М. Гилл, Эрик Эриксон и Эдит Якобсон, потратили немало сил на эту "уборочную" работу. Такие проблемы, как место психоанализа в науке (Hook, 1959), формирование психоаналитической теории (Waelder, 1962, Basch, 1973) и модели психики (Abrams, 1971; Gedo и Goldberg, 1973), вызывали постоянный интерес у психоаналитиков.\ \ \ \ \ Главным образом теоретики занимались объяснительной ценностью психоаналитических конструктов и их эпистемологическим соответствием. Мы не можем полностью игнорировать такие вопросы, но они не являются предметом нашего непосредственного интереса. При подготовке глоссариев или компендиумов первоочередной целью является то, что Баш назвал "выражением" (1973, с. 47), а Лангер — "представлением идеи с использованием точных и верных слов" (1962, с. 78). Историческое развитие идеи, даже релевантной, невозможно проследить полностью. Стандартизация терминов необходима для изучения, исследования и развития теории; и невозможно сравнить данные без общей системы координат, общего языка, который коллеги используют сейчас и будут использовать в будущем, чтобы передать специфическое значение с помощью символов, отражающих одни и те же явления. Словари и глоссарии облегчают передачу знания начинающим благодаря конденсации значений понятий, приобретенных в течение долгого времени, интеграции более поздних значений с более ранними и помогают определить нынешний статус специфических терминов и понятий.\ \ \ \ \ Однако было бы несправедливо по отношению к читателю расхваливать ценность таких работ, не указав также на некоторые трудности в определении психоаналитических терминов — трудности, которые, вопреки всем намерениям, могут повлиять на разъяснение значения. Они включают в себя проблему перевода, поскольку Фрейд и многие его ранние последователи писали по-немецки, выбор терминов и определение места, которое следует предоставить каждому из них, чтобы отразить их относительную важность, выбор авторов и рецензентов и модификации устаревшей теории. Наконец, как указывал Куби (1972), имеются ошибки в самом языке, и мы должны стараться избегать неправильного употребления слов, чтобы не допустить закрепления неоднозначных и ошибочных понятий, вводя их в свой обиход.\\ \ \ \ \ Зигмунд Фрейд сделал исходные наблюдения, концептуализировал психические процессы и — намеренно или нет — изобрел терминологию для своей новой глубинной психологии. Несмотря на прогресс в психоанализе, отраженный в современной литературе, по-прежнему важная цель английских лексикологов состоит в том, чтобы наиболее точно определить значения терминов, первоначально выраженных на идиосинкразическом немецком языке. Трудности этой задачи возросли вследствие искажений со стороны различных переводчиков Фрейда, усилиям которых мешали структурные трудности самого перевода и уникальные различия между английским языком и немецким, особенно с точки зрения научной терминологии.\ \ \ \ \ Согласно принципу лингвистической относительности Сапира-Ворфа, структура языка влияет на то, как человек воспринимает действительность и, исходя из этого, себя ведет (Carroll, 1956). Во введении к своему "Критическому словарю психоанализа" Райкрофт отмечал, что "нечто существенное происходит с идеей или теорией, когда она переводится на другой язык" (1968, с. XII). Райкрофт на примерах показывает, что трудности обусловлены не только отдельными словами, но также лингвистической структурой и привычными способами мышления, которые зависят от культуры, эпохи и языка.\ \ \ \ \ Помимо этих структурных различий между языками существуют трудности, обусловленные идиосинкразическим использованием терминов и неумышленной подменой их значения переводчиком. То, что Фрейд получил Премию Гёте по литературе, свидетельствует о его умении удачно использовать слова при изложении своих идей, но его уникальный стиль не мог не получить повреждения на минных полях перевода. Фрейд заимствовал терминологию из психологической, психопатологической и нейрофизиологической науки своего времени и часто обращался к обычным словам. Используя разнообразные лингвистические методы, чтобы передать сложную и не поддающуюся определению работу бессознательных психических процессов, "он, так сказать, создает общее впечатление, знакомый образ или биологическую аналогию, постепенно добавляет новые значения и очищает вопросы от своих первых сравнений... [используя слова], чтобы создать резонанс между некоторыми скорее диффузными чувствами [между пациентом, аналитиком и читателями] и дать место своим поразительным метафорам" (Ornston, 1982, с. 412—415). "Постоянно меняя свой язык, он обогащал и прояснял свои представления о том, что он называл описательными координатами и организующими абстракциями" (с. 410). Концептуальная непоследовательность Фрейда, выраженная в поэтической игре слов — каламбурах, иронии и персонификации механизмов, инстанций и аппаратов, — придавала многозначительность и гибкость его сочинениям, которые позволяли ему высказывать несколько разных вещей одновременно. Таким образом, Фрейд излагал свои концепции, мастерски используя яркий и эмоционально неотразимый язык, вызывающий у читателя ощущение близости проблемы. Он не придерживался точного определения технических терминов.\ \ \ \ \ В обширной литературе на многих языках исследуются собственные источники и стиль Фрейда, а также изменения, внесенные его переводчиками и интерпретаторами. Не затрагивая выводов, которые пока еще являются спорными, я подытожу некоторые из многих признаваемых сегодня проблем.\ \ \ \ \ Исследовательский метод Фрейда постоянно менялся, и он осмысливал бессознательное самыми разными способами, которые позволяют читателю держать в памяти одновременно несколько образов. Стрейчи и другие английские переводчики последовательно заменяли аффективно окрашенные, обиходные немецкие слова, использовавшиеся Фрейдом, абстракциями, производными от слов из греческого или латинского языка, и меняли динамические, активные конструкции Фрейда на статичные и пассивные. Стрейчи игнорировал также описание Фрейдом его собственных идей как способов мышления о бессознательных и психических процессах. Стрейчи свел описания Фрейда к общеупотребительным, изобилующим значениями о пространстве, структуре и силах, генерирующих энергию. Фрейд часто использовал одно и то же слово в разных значениях и прибегал к разным словам для описания близких идей. В попытке систематизации Стрейчи полностью изменил эту тенденцию. Таким образом, переводы Стрейчи выглядят более механистическими и структурированными, чем немецкая проза Фрейда, и являются искусственно научными. Хотя в своем общем предисловии к "Стандартному изданию" Стрейчи указывал на понимание им трудностей перевода, тем не менее он, по-видимому, считал свое собственное прочтение психологии Фрейда единственно верным и полагал, что дал "правильное истолкование понятиям Фрейда" и что его перевод избавлен от его собственных теоретических представлений (Strachey, 1966, с. XIX, Ornston, 1985b, с. 394).\ \ \ \ \ Здесь мы должны учитывать опасность, подстерегающую наши усилия. Мы определяем понятия, которые чаще всего первоначально были задуманы Фрейдом на немецком, потом профильтрованы через Стрейчи, а затем были изменены работой нескольких поколений ученых, говоривших на разных языках. Понятия видоизменились, они больше не являются первоначальными идеями Фрейда. Мы также должны иметь в виду то, что определения являются сконденсированными интерпретациями многих людей, аналогичными последующим переводам. В результате ошибки сделанного Стрейчи перевода Фрейда могли усугубиться, но тем не менее они отражают нынешний статус психоанализа. Со времен Аристотеля считается, что определение должно выражать сущность понятия. Интерпретация и конденсация упрощают термины, помогая тем самым пониманию. Однако упрощение может также устанавливать терминам слишком узкие или слишком свободные рамки. Поэтому, хотя несущественное и должно быть устранено, определениям психоаналитических понятий часто идет на пользу некоторое дополнительное пояснение. В этой книге мы попытались найти оптимальный баланс; это означает, что многие наши определения по своему объему выходят за рамки глоссария и являются небольшими статьями.\ \ \ \ \ Выражая идеи Фрейда и других психоаналитиков, мы должны иметь в виду, что, как подчеркивает Шефер, "давать определение — это значит также создавать и навязывать... В той степени, в какой мы связываем между собой или приравниваем такие названия, как, например, женственность и пассивность, мы оказываем глубокое и стойкое формирующее воздействие на то, что будет считаться женским или пассивным" (Schafer, 1974, с. 478). Процесс отбора терминов и понятий и определение того, сколько места отвести каждому из них, сопряжены с подобным риском увековечения ошибок теоретизирования. Например, посвящение большой статьи относительно маловажной теме придает ей чрезмерное значение. Кроме того, наши "авторитетные" переформулировки теорий Фрейда могут отразиться на обучении, если в них будут доказываться устаревшие представления. Таким образом, хотя и можно согласиться с тем, что исторические императивы требуют представления идей Фрейда в их первоначальной форме, точно так же необходима некоторая коррекция устарелой теории, если мы хотим избежать неверного восприятия нынешнего статуса психоанализа. Определения и комментарии в "Словаре психоанализа" Лапланша и Понталиса (1973), например, являются неоценимыми для ученых в том, что они точно указывают психоаналитическую гавань, из которой отправились на корабле различные международные движения; к сожалению, некоторые из концептуальных судов построены по моделям времен Первой мировой войны и могут затонуть при серьезном испытании.\ \ \ \ \ Но кто должен решать, что отобрать и что исправить? Жан Бергере (1985) призвал к учреждению Психоаналитического научного совета, открытого для ученых всех стран, чтобы создать хотя бы минимум условий, необходимых для научных дебатов. Однако все прежние попытки добиться международного консенсуса в определениях не обнадеживают. Вместо этого мы решили по возможности выбрать одного или нескольких авторов, которые изучали предмет или продемонстрировали образцовую ясность в понимании или разъяснении. Многие из работ этих авторов, неизбежно включавшие в себя разные переводы и интерпретации со всеми ограничениями, о которых только что говорилось, отсылались другим ученым для оценки, синтеза, пересмотра и переработки.\ \ \ \ \ Общая терминология могла бы принести пользу психоанализу. Вместо этого мы обнаруживаем "все большее психоаналитическое разнообразие... плюрализм теоретических подходов, лингвистических и мыслительных конвенций, различных региональных, культурных и языковых акцентов" (Wallerstein, 1988, с. 5). Расходящиеся группы объединяются приверженностью основным концепциям Фрейда — признанием бессознательного, вытеснения, сопротивления и переноса. Чтобы извлечь все выгоды из того общего, что было выработано нами в процессе развития психоанализа, мы должны лучше понимать основные теории друг друга. Поэтому мы включили в это издание термины, возникшие в школах, которые не являются строго фрейдистскими, и выбранные на основе их относительной распространенности в мире психоаналитической литературы. В каждом случае термины были рассмотрены людьми, хорошо знакомыми с литературой данной школы.\ \ \ \ \ Вскоре после появления первого издания этой работы Куби заметил, что глоссарии имеют тенденцию давать определения, в которых смешиваются "количественные метафоры с количественными мерами, описание с объяснением, метафоры с гипотезами [и] адъективное значение слова с его номинативными значениями". Он подверг критике "ошибку рассмотрения части как целого, post hoc ошибку смешения причины и следствия и телеологическую ошибку смешения следствия с целью" (1972). Учитывая универсальность этих явлений и эффективное использование Фрейдом метафор в изложении своих идей, утверждение Куби ведет нас к рассмотрению того, в какой мере представление теории может оказаться искажено такими тенденциями, включающими в себя не только науку, но и основные принципы самого языка. Согласно Рапопорту, "процесс передачи накопленных знаний, который Коржибский называл связью времен, совершается при помощи символов" (Rapoport, 1955, с. 63). До недавнего времени, пока шимпанзе не лишили нас лелеемой иллюзии, считалось, что использование символов является важнейшей и уникальной характеристикой человеческой расы. В отличие от сигнала, который есть не что иное, как стимул, ответ на который является обусловленным, символ вызывает ответ только по отношению к другим символам. В разных контекстах один и тот же символ может вызывать различные реакции; его нельзя определить вне контекста. Объединяясь в определенные последовательности, символы образуют язык, "символическую вселенную", которая помогает людям воспринимать, понимать, сообщать и формировать свой внешний мир, который, в свою очередь, формируется под влиянием этого внешнего мира.\ \ \ \ \ Термины, понятия, гипотезы, теории и законы, которые являются основными инструментами теоретического здания в любой науке, суть просто символы, управляемые в соответствии с правилами грамматики и логики. Будет ли определение наполнено смыслом — вопрос семантический, обусловленный отношениями между терминами и явлениями, к которым они относятся, и не имеющий отношения к грамматике или логике. Термины определяются операционально в соответствии с наблюдаемыми воздействиями, достаточно постоянными, чтобы каждый раз, когда возникает эффект, применение термина было оправданным. Определения — это компромиссные соглашения, которые никогда нельзя путать с фактами.\ \ \ \ \ Куби (1975) выступал за использование прилагательных вместо существительных при описании психических явлений; существительные, по его мнению, ведут к антропоморфическому мышлению и к материализации абстракций. Он предпочитал говорить о "бессознательном процессе", а не о "бессознательном". Шефер (1976) считает, что все психические феномены, такие, как действия, должны описываться глаголами и наречиями. Подобные попытки при разъяснении не предотвращают путаницы с буквальным пониманием; они также могут вести к появлению других проблем. При обсуждении абстрактных понятий мы используем слова и выражения в значении, отличающемся от того, которое принадлежит им в других случаях. Метафора, сравнение, метонимия, синекдоха и ирония используются, чтобы придать жизнь, стиль или акцент идее. Когда сравнение или метафора охватывает суть идеи, оно проявляется в определениях. В своих работах Рубинштейн (1972) и Вурмсер (1977) отстаивают использование метафоры при объяснении теории.\ \ \ \ \ Метафоры, которые зависят от абстрагирования сходных признаков от несходных в остальном объектов и событий, всегда являются неоднозначными в самом конкретном смысле, будь то синонимы или нет. Однако метафорически преобразованное слово обычно устанавливает свое собственное буквальное значение, а также придает двойное значение с минимумом выражения, абстрагирует и классифицирует благодаря конденсации. Таким образом, слова приобретают новые значения, которых до этого они вроде бы не имели. Тем самым метафоры могут компенсировать недостаточность языка и помогать его развитию. Заставляя человека искать сходства, они могут обнаруживать свойства с большей проницательностью. Простая метафора способна передать значение, которое скрывается за тем или иным сочетанием слов, увеличивая таким образом ресурсы нашего языка. Она может также указать на смысл, отчасти создавая и отчасти раскрывая внутреннее значение. Следовательно, она может передавать индивидуальность эмоции, чего нельзя сделать с помощью буквального языка.\ \ \ \ \ Куби (1975) утверждает, что метафоры никогда не бывают более чем приближением; в лучшем случае они представляют собой лишь аналогии, которые являются частично истинными и частично ложными. Метафоры зависят от проекций внутреннего субъективного опыта. Кроме того, он считает, что все они слишком часто неверно употребляются и ведут к ошибкам при распознавании различий между метафорой и теорией. Хотя метафора может служить целям приблизительного описания, даже такое описание часто вводит в заблуждение, поскольку может приниматься как объяснение. Другие теоретики указывают, что мы не можем абстрактно мыслить, не имея метафорических моделей. Вурмсер (1977) приводит доводы в пользу употребления метафоры при изложении теории, а Валлерштейн (1988) заключает, что любая теория есть метафора.\ \ \ \ \ Язык может препятствовать правильному пониманию, но мы должны пользоваться тем, что доступно. Аналитический язык был бы поистине скучным, если бы ограничивался адъективными обозначениями, за что ратует Куби, или глаголами, как предлагает Шефер, или сравнениями. Хотя метафора может быть преобразована в сравнение, если ввести слова "как" или "подобно", ее когнитивное и эмоциональное воздействие тем самым уменьшится. И если современные компьютерные модели могут более точно представить функционирование мозга, старые мышечные или гидравлические аналогии и мифологические параболы звучат правдивее в терминах переживаний и эмоций. Они связываются в символических образах с феноменами первичного процесса, и их использование способно помочь в интеграции психических процессов. Они являются существенными аспектами в человеческой коммуникации, важными факторами в привлечении внимания и облегчении понимания. И хотя мы должны стараться избегать лингвистических ловушек в психоаналитических рассуждениях, "весьма сомнительно, что пересмотр терминологии уменьшит наши проблемы, а настойчивые требования отказаться от словарей, чтобы решить научные или социальные вопросы, могут выполнять ту же функцию, какую выполняет фонарный столб для алкоголика: скорее опоры, чем средства освещения" (Begelman, 1971, с. 47). Вместо того чтобы отстаивать редукционизм, мы должны культивировать семантическое сознание, помогающее увидеть различие между символом и тем, к чему он относится, между выводом и наблюдением, между правомерным заключением и утверждением факта; короче говоря, мы должны осознавать искажения, которые неизбежно привносит вербализация в наше восприятие. Такое осознание особенно необходимо в области научного исследования, передачи его результатов, превращения этих результатов в теорию и сообщения теории другим людям.\Барнесс Э. Мур\Лит.: [13, 58, 64, 146, 177, 186, 217, 347, 405, 435, 533, 534, 537, 540, 541, 625, 631, 647—650, 711, 740, 742, 758, 760, 811, 834, 852, 864, 901, 903]О словаре: _about - Psychoanalytic Terms and ConceptsСловарь психоаналитических терминов и понятий > ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ В ПСИХОАНАЛИЗЕ

-

5 Ч-188

ЧТО ТАКОЕ NP Invar fixed WO1. (predicsubj: human, abstr, or concr used in questions and subord clauses) what (the person or thing in question) is or represents: что такое X? = what is X (exactly (really))? what is X like? what sort of (a) NPis X?what is the nature of thing X?...вот что такое X! - that's what X is!that's the kind of NP X is.«Что такое общество?» - задал он себе вопрос... (Салтыков-Щедрин 2). "What is society?" he asked himself... (2a).«Ma tante, вы читали эту книгу - что это такое?»... - «Ах, какая гадость!» (Гончаров 1). "You've read this book, Auntie....What is it like?" "Oh, it's horrible!" (1a).Городничий:) Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться (Гоголь 4). (Mayor:) All I want is to find out what sort of person he is and how much I have to be afraid of him (4c).«Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое счастье, — я мало понимал эти места» (Солженицын 3). "When I was free and used to read books in which wise men pondered the meaning of life or the nature of happiness, I understood very little of those passages" (3a).Замётов, он соскандалит что-нибудь на французский манер в неприличном заведении, за стаканом шампанского или донского - вот что такое ваш Замётов!» (Достоевский 3). "He'd (Zamyotov would) go and cause a French-style scandal in some disreputable establishment, over a glass of champagne or Don wine— that's what your Zamyotov is!" (3c).2. coll (foil. by infinusu. used in subord clauses) what the significance, possible repercussions etc of some action arewhat it means (to do sth.).«Влепят вам десять лет, вот тогда колхозники будут знать, что такое оскорблять председателя колхоза...» (Рыбаков 2). "You'll get ten years for that, and then the kolkhozniks will know what it means to insult the kolkhoz chairman" (2a).3. collindep. sent) what is taking place? what is wrong?: whatfs the matter? what is it (this)? what's going on?«Приходит раз Герасим Николаевич (Горностаев) к Августе Авдеевне в кабинет... Подошёл к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось -траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у неё по человечеству заныло, пристала: „Что такое? В чём дело?"» (Булгаков 12). "One day Gornostayev came into Augusta Avdeyevna's office....He went over to the window, drummed his fingers on the glass and began to whistle a sad, terribly familiar snatch of music. She listened for a moment and recognized Chopin's Funeral March. Unable to contain herself, filled with human kindness, she asked, 'What's the matter? What is it?'" (12a).«Вот, возьмите (розу)», - сказала она, но тотчас же отдернула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом. «Что такое? - спросил Базаров. - Николай Петрович?» (Тургенев 2). "Неге, take it (the rose)," she said, but at once drew back her outstretched hand, and, biting her lips looked towards the entrance of the arbor, then listened. "What is it?" asked Bazarov. "Nikolai Pttrovich?" (2b). -

6 Ш-88

ПО ШТАТУ ПОЛАГАЕТСЯ (ПОЛОЖЕНО) кому occas. humor VP or subj-compl with бытье ( var. with положено) subj: это, такое etc or infin) (some action, manner of behavior etc) corresponds to s.o. 's position, social status, merits etc: X-y по штату положено делать Y - it befits (is appropriate to) X's station (rank etc) to do Y it (doing Y) is in keeping with X's position (station, status etc) ift X's job (duty etc) to do Y X is supposed to (has to etc) do Y, itfs his job (duty etc).Никто не знает, сколько у нас классов чиновников, кроме самих чиновников, но они-то отлично разбираются в тонкой структуре и не возьмутся за лом, если такое им по штату не положено (Мандельштам 2). Nobody knows how many different grades of officials we have, but they themselves have a very keen sense of all the nuances, and none of them would dream of wielding a crowbar if it were not appropriate to his station (2a).«А я -инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей» (Аржак 2). "But I'm an engineer of human souls. It's my job to capture the soul, study it and then, with the knowledge I've accumulated, to set the hearts of men on fire with my words'* (2a).Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое счастье, — я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать» (Солженицын 3). "When I was free and used to read books in which wise men pondered the meaning of life or the nature of happiness, I understood very little of those passages. I gave them their due: wise men are supposed to think. It's their profession" (3a). -

7 что такое

[NP; Invar; fixed WO]=====1. [predic; subj: human, abstr, or concr; used in questions and subord clauses]⇒ what (the person or thing in question) is or represents:- what is X like?;- what sort of (a) [NP] is X?;- what is the nature of thing X?;- that's the kind of [NP] X is.♦ "Что такое общество?" - задал он себе вопрос... (Салтыков-Щедрин 2). "What is society?" he asked himself... (2a).♦ "Ma tante, вы читали эту книгу - что это такое?"... - "Ах, какая гадость!" (Гончаров 1). "You've read this book, Auntie....What is it like?" "Oh, it's horrible!" (1a).♦ [Городничий:] Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться (Гоголь 4). [Mayor:] All I want is to find out what sort of person he is and how much I have to be afraid of him (4c).♦ "Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое счастье, - я мало понимал эти места" (Солженицын 3). "When I was free and used to read books in which wise men pondered the meaning of life or the nature of happiness, I understood very little of those passages" (3a).♦ "Замётов, он соскандалит что-нибудь на французский манер в неприличном заведении, за стаканом шампанского или донского - вот что такое ваш Замётов!" (Достоевский 3). "He'd [Zamyotov would] go and cause a French-style scandal in some disreputable establishment, over a glass of champagne or Don wine - that's what your Zamyotov is!" (3c).2. coll [foll by infin; usu. used in subord clauses]⇒ what the significance, possible repercussions etc of some action are:- what it means (to do sth.).♦ "Влепят вам десять лет, вот тогда колхозники будут знать, что такое оскоролять председателя колхоза..." (Рыбаков 2). "You'll get ten years for that, and then the kolkhozniks will know what it means to insult the kolkhoz chairman" (2a).3. coll [indep. sent]⇒ what is taking place? what is wrong?:- what's the matter?;- what is it (this)?;- what's going on?♦ "Приходит раз Герасим Николаевич [Горностаев] к Августе Авдеевне в кабинет... Подошёл к окну, побарабанил пальцами по стеклу, стал насвистывать что-то очень печальное и знакомое до ужаса. Вслушалась, оказалось - траурный марш Шопена. Не выдержала, сердце у неё по человечеству заныло, пристала: "Что такое? В чём дело?"" (Булгаков 12). "One day Gomostayev came into Augusta Avdeyevna's office....He went over to the window, drummed his fingers on the glass and began to whistle a sad, terribly familiar snatch of music. She listened for a moment and recognized Chopin's Funeral March. Unable to contain herself, filled with human kindness, she asked, 'What's the matter? What is it?'" (12a).♦ "Вот, возьмите [розу]", - сказала она, но тотчас же отдёрнула протянутую руку и, закусив губы, глянула на вход беседки, потом приникла ухом. "Что такое? - спросил Базаров. - Николай Петрович?" (Тургенев 2). "Here, take it [the rose]," she said, but at once drew back her outstretched hand, and, biting her lips looked towards the entrance of the arbor, then listened. "What is it?" asked Bazarov. "Nikolai Petrovich?" (2b).Большой русско-английский фразеологический словарь > что такое

-

8 по штату полагается

=====⇒ (some action, manner of behavior etc) corresponds to s.o.'s position, social status, merits etc:- it (doing Y) is in keeping with X's position (station, status etc);- it's X's job (duty etc) to do Y;- X is supposed to (has to etc) do Y, it's his job (duty etc).♦ Никто не знает, сколько у нас классов чиновников, кроме самих чиновников, но они-то отлично разбираются в тонкой структуре и не возьмутся за лом, если такое им по штату не положено (Мандельштам 2). Nobody knows how many different grades of officials we have, but they themselves have a very keen sense of all the nuances, and none of them would dream of wielding a crowbar if it were not appropriate to his station (2a).♦ "А я - инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей" (Аржак 2). "But I'm an engineer of human souls. It's my job to capture the soul, study it and then, with the knowledge I've accumulated, to set the hearts of men on fire with my words" (2a).♦ "Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое счастье, - я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать" (Солженицын 3). "When I was free and used to read books in which wise men pondered the meaning of life or the nature of happiness, I understood very little of those passages. I gave them their due: wise men are supposed to think. It's their profession" (3a).Большой русско-английский фразеологический словарь > по штату полагается

-

9 по штату положено

=====⇒ (some action, manner of behavior etc) corresponds to s.o.'s position, social status, merits etc:- it (doing Y) is in keeping with X's position (station, status etc);- it's X's job (duty etc) to do Y;- X is supposed to (has to etc) do Y, it's his job (duty etc).♦ Никто не знает, сколько у нас классов чиновников, кроме самих чиновников, но они-то отлично разбираются в тонкой структуре и не возьмутся за лом, если такое им по штату не положено (Мандельштам 2). Nobody knows how many different grades of officials we have, but they themselves have a very keen sense of all the nuances, and none of them would dream of wielding a crowbar if it were not appropriate to his station (2a).♦ "А я - инженер человеческих душ, мне по штату положено душу уловить, изучить и затем, используя накопленный материал, глаголом жечь сердца людей" (Аржак 2). "But I'm an engineer of human souls. It's my job to capture the soul, study it and then, with the knowledge I've accumulated, to set the hearts of men on fire with my words" (2a).♦ "Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни, или о том, что такое счастье, - я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать" (Солженицын 3). "When I was free and used to read books in which wise men pondered the meaning of life or the nature of happiness, I understood very little of those passages. I gave them their due: wise men are supposed to think. It's their profession" (3a).Большой русско-английский фразеологический словарь > по штату положено

-

10 нормальностъ

Понятие, используемое, несмотря на свою неоднозначность, при попытках различения так называемого здорового и патологического поведения. Многочисленность и разнообразие определений нормальности в различных дисциплинах приводит к концептуальной путанице, что существенно усложняет применение этого понятия в психоаналитической теории и практике. Статистические нормы отличаются от того, что имеется в виду при рассмотрении нормальности как идеала или того, что должно было бы быть. При определении нормальности должны быть разрешены или обойдены вопросы развития, культуры, морали (ценностные суждения). Попытки определить нормальность с точки зрения здоровья оказываются связанными с кругом проблем, возникающих при определении понятия здоровья. Гартманн (1939) попытался разрешить эту дилемму, предложив рассматривать здоровье не просто как отсутствие болезни и симптомов, но как витальное совершенство. Приняв эту идею, психоаналитики были склонны рассматривать все поведенческие проявления в континууме от патологии до идеала нормальности, или здоровья. Такие попытки были подвергнуты критике из-за того, что различия между патологией и нормальностью, или здоровьем, оказались сведены к минимуму.Нормальность (или положительное психическое здоровье) определяется на основе изучения психических структур и функций индивида, а также эффективности использования им своих способностей. Такие динамически ориентированные исследования имеют преимущество перед сугубо статическими, феноменологическими описаниями, поскольку решение вопроса о том, является ли тот или иной феномен симптомом, зависит от его места в структуре и функционировании индивида. С этим, по-видимому, связан и тот факт, что большинство попыток описания нормальности испытывает значительное влияние со стороны психоанализа.Считается, что психически здоровые личности относительно более рациональны и уравновешены в своих установках и поведении. Адаптивное функционирование Я должно доминировать над хаотическими влечениями Оно, но это доминирование не должно быть выражено в крайней степени. Я должно распознавать иррациональную природу других форм психической активности и осуществлять контроль над ними, но при этом обладать способностью использовать их в целях развития. Таким образом, цель психоанализа релевантна тому, что называется здоровьем в идеальном смысле представлений о нормальности. Герман Нунберг (1954) считал, что психоанализ должен способствовать увеличению подвижности энергии Оно, толерантности Сверх-Я, освобождению Я от тревоги и улучшению синтетических функций Я. Определяя нормальность, Анна Фрейд (1965) подчеркивала, что Я должно достичь большей гармонии между Оно, Сверх-Я и силами внешнего мира. Эрнест Джонс (1931) полагал, что психологическая норма предполагает не только эффективность психической деятельности, но также счастье и положительные социальные чувства. Все эти характеристики здоровья, или нормальности, выражены тезисом Фрейда: "Где было Оно, должно стать Я".Гартманн (1964) предположил, что часть психической энергии не является изначально энергией влечений, а с самого начала принадлежит Я, обслуживая его функции посредника между силами психики и среды. Однако позже (1982) это представление о первичной автономии Я и свободной от конфликтов сфере было оспорено Бреннером. Он приводит клинические данные в пользу того, что конфликт вездесущ и что признаком психического здоровья являются успешные, адаптивные компромиссные образования, пусть даже и содержащие некоторый конфликт.Достижение полной гармонии человеческой мотивации сомнительно; с учетом этой оговорки здоровье можно определить в соответствии с тем, насколько часто поведение базируется на оптимальном равновесии. Это равновесие поддерживается удачным сочетанием инстинктивных влечений Оно и позитивной ориентацией на идеал Я. Психологическое равновесие всегда нестабильно, но чем большую прочность обретают функции Я, тем успешнее последнее справляется с требованиями Оно и ригидностью Сверх-Я.С точки зрения развития необходимо признать, что многие индивиды, не обладающие достаточным равновесием, не могут все же рассматриваться как отклоняющиеся от нормы или психически больные. У детей и подростков проявляются свойства, которые у взрослого были бы сочтены патологическими. Нарушение равновесия у взрослого может вызывать регрессия, тогда как за детскую лабильность отвечает незавершенность развития. Таким образом, психически здоровый ребенок может быть описан как существо, чей прогресс не тормозится и завершится так, как к этому располагает биологическое созревание.Конфликты возникают в ходе развития, поскольку трудно гармонизировать инстинктивные потребности и стремление инкорпорировать ценности, предлагаемые культурной средой. Побуждения могут быть слишком сильными, а среда слишком жесткой в своих требованиях. Возникающая при этом тревога может существенно препятствовать перцепции и ценностным суждениям Я. В этой ситуации гибкая адаптация к конфликтам должна быть сочтена здоровой или нормальной, если реакция предохраняет фундаментальные инстинктивные потребности, позволяет индивиду выдержать необходимые фрустрации и тревогу и дает возможность беспрепятственно продвигаться в направлении зрелой адаптации. Механическая адаптация не считается признаком психического здоровья. Свободная аллопластическая адаптация допускает временный отрыв от реальности, если это необходимо для обретения лучшего владения собой. Адаптация предполагает также возможность выбора или создания новой среды. Таким образом, психоаналитическое определение нормальности должно включать также способность преобразования собственного поведения и среды.Фрейд (1937) отмечал, что исход психоаналитического лечения может быть ограничен конституционально детерминированной интенсивностью влечений, остротой инфантильной травмы и уровнем связанных с защитой изменений Я. Принимая во внимание возможность этих ограничений, целью психоаналитической терапии является усиление Я и обретение им большей независимости от Сверх-Я, расширение сферы его действия и организации, чтобы иметь возможность совладать с новыми частями Оно. Эти качества также характеризуют психическую жизнь нормально развивающейся личности.см. адаптация, анализ, конфликт, метапсихология, психический аппарат, структурная теория, функции Я, характер, Я\Лит.: [131, 233, 409, 419, 463, 517, 641]Словарь психоаналитических терминов и понятий > нормальностъ

-

11 воздухораспределитель

- supply air outlet

- luminaire

- air terminal unit

- air terminal device

- air outlet

- air distributor

- air dispenser

- air diffuser

воздухораспределитель

Концевой элемент для выпуска или отвода в обслуживаемое помещение требуемого количества воздуха.

Примечания:

1. Виды воздухораспределителей по конструктивному признаку:

- решетка,

- насадок,

- перфорированная панель.

2. По месту установки воздухораспределители могут быть:

- потолочные,

- пристенные,

- напольные.

3. По характеру организации приточной струи воздухораспределители могут быть:

- с подачей компактной струи,

- с подачей неполной веерной струи,

- с подачей полной веерной струи,

- с подачей плоской струи,

- с двухструйной подачей.

[ ГОСТ 22270-76]

Воздухораспределение в помещениях: классификация системВоздухораспределение является одной из самых сложных задач, которая, по существу, определяет конечный, потребительский эффект работы вентиляции и кондиционирования воздуха. Как подать воздух в помещение, чтобы избежать сквозняков и застойных зон, обеспечить равномерное распределение температуры воздуха в рабочей (обслуживаемой) зоне, не допустить перетопов, избыточного охлаждения и вентилирования помещения, загрязнения «чистых» зон вредными выделениями «грязных»? Все эти вопросы рассматриваются при выборе схемы организации воздухообмена и типа воздухораспределителей, непосредственно подающих воздух в помещение.

Сегодня мы публикуем обзор различных технологий вентиляции (схем организации воздухообмена) и видов воздухораспределителей.

Воздухораспределители являются важнейшими элементами систем кондиционирования воздуха и вентиляции. Однако выбор систем воздухораспределения является достаточно сложной задачей и требует знания всех разработок в этой области.Задача воздухораспределителей состоит в обеспечении равномерного распределения воздуха в помещении с целью:

• ассимиляции тепловой нагрузки, как положительной, так и отрицательной;

• ассимиляции взвешенной в воздухе мельчайшей пыли и удаление ее вытяжной системой;

• поддержания в помещении заданной минимальной неравномерности температуры и скорости движения воздуха (градиента температуры и скорости в пределах установленного диапазона по вертикали и горизонтали).При проектировании систем воздухораспределения следует учитывать фактические особенности помещения, которые могут влиять на распространение (циркуляцию) воздуха:

• наличие препятствий на пути движения воздушных струй;

• наличие локальных интенсивных тепловых источников;

• изменения температуры и/или расхода воздуха (например, в системах с переменным расходом) в приточных струях, влияющие на их дальнобойность.При выборе типа и размера воздухораспределителей (ВР) не следует забывать о том, что любой из них является источником шума в обслуживаемом помещении. Уровень шума ВР, выражаемый в Дб(А), составляет обычно от 25 до 35 единиц. В любом случае после монтажа оборудования следует самым тщательным образом измерить фактические параметры создаваемого ВР шума. Кроме того, необходимо также определить параметры потери нагрузки – в зависимости от значений объемного расхода воздуха они варьируются в диапазоне от 5 до 35 Па.

Схемы организации воздухообмена в помещении определяются параметрами системы кондиционирования, аэрогидродинамическими характеристиками приточных и вытяжных устройств, их расположением в обслуживаемом помещении, которое часто обусловлено архитектурными решениями.

Воздухораспределители можно классифицировать по схемам организации воздухообмена, которые в свою очередь делятся на две основные группы: перемешивающие и вытесняющие.

Перемешивающие системы вентиляции

Перемешивающую вентиляцию называют еще «распределением воздуха посредством турбулентного потока». Это наиболее популярная система распределения воздуха. Она организуется при помощи ВР, подающих воздух в помещение воздушными струями, имеющими высокую скорость и турбулентность, вызывающими интенсивную циркуляцию воздуха. В результате происходит перемешивание свежего воздуха приточной струи с воздухом помещения. Если происходит полное перемешивание, на определенном расстоянии от места притока параметры воздуха (температура, относительная влажность, скорость движения), а также содержание загрязняющих веществ будут одинаковыми в любой точке обслуживаемого помещения. Объемный расход приточного воздуха, как правило, невелик по сравнению с общей перемещаемой массой воздуха в помещении. Начальная скорость приточной струи может изменяться в зависимости от конкретных условий в очень широком диапазоне – от 2 до 20 м/с. Разность температур между приточным воздухом и воздухом в помещении также может быть достаточно высокой как в режиме отопления, так и в режиме охлаждения помещения. Температура воздуха будет практически одинаковой там, где обеспечивается достаточно интенсивное перемешивание воздуха, и, напротив, в застойных зонах могут иметь место значительные температурные перепады. Следует отметить, что на наличие и размеры застойных зон, помимо приточных струй, оказывают влияние естественные конвективные потоки, формируемые в конкретном помещении. Формирование конвективных потоков и их характеристик определяется множеством факторов, таких, в частности, как наличие локальных источников тепла, их мощность, размеры и расположение в помещении, теплоизоляция ограждений помещения и т. п. Отметим, что критичными представляются случаи, когда застойные зоны образуются в рабочей (обслуживаемой) зоне помещения; менее критичны ситуации, когда застойные зоны расположены за пределами рабочей зоны, например, в верхней зоне помещения. Наличие в помещении застойных зон, независимо от вида используемого ВР, более неприятно при отопительном режиме работы вентиляции, в силу естественной тенденции нагретого воздуха перемещаться вверх за пределы рабочей зоны.

Размеры застойных зон можно уменьшить путем соответствующего увеличения объемного расхода и скорости приточного воздуха. Эта, на первый взгляд, банальная операция не должна нарушать комфорт пользователей, находящихся на рабочем участке. В этом смысле довольно проблематичным представляется использование перемешивающих систем с напольным распределением воздуха, когда из-за высокой скорости движения воздуха в обслуживаемой зоне могут возникать условия ощутимого дискомфорта. Если же условия комфорта не являются обязательными (например, на участках, где не предусмотрено постоянное присутствие людей), то явление температурного расслоения воздуха по высоте может позволить снизить холодильную нагрузку.

Виды ВР для перемешивающих систем воздухораспределения приведены в табл. 1. Классификация ВР, представленная в табл. 1, не претендует на то, чтобы быть исчерпывающей.

Таблица 1

Виды воздухораспределителей для перемешивающей вентиляцииВид

Подвиды

Приточные решетки

- для установки в стене или воздуховоде

- с одним или двумя рядами лопаток

- с неподвижными горизонтальными лопаткамиПотолочные ВР (плафоны)

- многодиффузорные круглые

- многодиффузорные квадратные (прямоугольные) с различными направлениями приточных струй (секторные кольцевые, с перфорированной крышкой и т. п.)ВР, формирующие быстро

затухающие струи- щелевые, устанавливаемые в потолке или стене

- квадратные или круглые, устанавливаемые в потолке

- с регулируемыми элементами (стенные, потолочные)

- с перфорированной элементами, устанавливаемые в потолке или стенеВР, формирующие закрученные струи

- круглые или квадратные с неподвижными или регулируемыми закручивателями

- щелевые, устанавливаемые в стенеВР с регулируемой геометрией

- с регулируемыми лопатками

- с неподвижными лопатками и с регулируемым «цилиндром», двухструйныеСопловые ВР

- с шаровой или полусферической камерой

- с воздухораздающими элементами-закручивателями

- с рядом воздухораздающих элементовВР напольные

- круглые, с закрученным воздушным потоком

- кресельные

- напольные и лестничные решеткиСм. также:

- приточные решетки

- вытяжные решетки

- потолочные воздухораспределители (плафоны)

- многодиффузорные плафоны

- эффект Коанда

- щелевые воздухораспределители

- щелевые потолочные воздухораспредели

- щелевые воздухораспределители, встраиваемые в стены

- индивидуальное кондиционирование

- воздухораспределители с регулируемыми насадками

- воздухораспределители с перфорированной крышкой

- воздухораспределители, формирующие быстро затухающие струи

- воздухораспределители, формирующие закрученную струю

- воздухораспределители с изменяемой геометрией

- воздухораспределитель с системой термостатического управления

- сопловые воздухораспределители

- воздухораспределители для вытесняющей вентиляции

Перевод с итальянского С. Н. Булекова.

Научное редактирование выполнено вице-президентом НП «АВОК» Е. О. Шилькротом и В. Н. Посохиным, заведующим кафедрой ТГВ Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ)

[ http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=4280]Тематики

Обобщающие термины

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > воздухораспределитель

12 занятость

занятость

—

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

занятость

Показатель, характеризующий степень участия трудоспособного населения в общественном труде. В России к занятому населению относятся: работающие по найму за вознаграждение в течение полного или неполного рабочего дня (недели), в том числе временно отсутствующие в связи с болезнью, отпуском или забастовкой, а также самостоятельно обеспечивающие себя работой (предприниматели, члены кооперативов и т.п.), военнослужащие и некоторые другие категории граждан. Занятость в некотором смысле противоположна безработице: при прочих равных условиях, чем последняя выше, тем ниже занятость. Повышение занятости обеспечивается созданием новых рабочих мест. Здесь действует мультипликатор занятости [employment multiplier] - коэффициент, показывающий, на сколько возрастет совокупная занятость при создании одного рабочего места в определенной отрасли. Например, если для отрасли мультипликатор равен 2,5, то прием на одно из ее предприятий двух дополнительных рабочих увеличит общую занятость (например, в городе, регионе) на пять человек. Таким образом, использование мультипликатора занятости позволяет при борьбе с безработицей выбирать точки наиболее эффективного приложения средств, направляемых на создание новых рабочих мест.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электросвязь, основные понятия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > занятость

13 малый и средний бизнес

малый и средний бизнес

В РФ к малому бизнесу принято относить предприятия с ограниченной численностью работающих: в промышленности и строительстве – до 100 чел.; в научно технических и сельхозпредприятиях – до 60 чел.; для организаций оптовой торговли – не более 50 человек; розничной торговли – до 30 чел. В разных странах соответствующие показатели различны: например, в Европе предел для малой фирмы – 300 работников, а в США – даже 500. Размеры предприятий среднего бизнеса — не определены столь же точно. Скорее, говоря о них, применяют метод исключения: это фабрики, заводы и т.п., как правило, не входящие в крупные («олигархические») объединения и государственные корпорации. В России к категории малых предприятий (малого бизнеса) относят также микропредприятия (микробизнес, которым занимаются индивидуальные предприниматели, имеющие и не имеющие статус юридического лица). Значение малого и среднего бизнеса велико, в этом смысле их следует рассматривать совместно. Известно, что современный крупный бизнес не столько создает новые рабочие места,сколько сокращает их путем автоматизации и компьютеризации производства, оптимизации управления. Малые и средние фирмы, напротив, способны создавать миллионы новых рабочих мест. Это критически важно для страны, где безработица, особенно в некоторых регионах, остается серьезной проблемой. К тому же малые и средние предприятия обычно ориентированы на удовлетворение массового спроса на товары широкого потребления, а значит, именно они способны помочь решению проблемы инфляции, инфляционной неустойчивости российской экономики. Это понимают все. Принимаются многочисленные законы, постановления и программы по вопросу о «поддержке малого предпринимательства». Но доля трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе, и без того незначительная по сравнению с развитыми европейскими странами, последние годы не растет, а даже сокращается. В том, что так происходит, нет ничего удивительного. Прежде всего, малое предприятие беззащитно перед бюрократическим произволом на всех этапах своего существования, начиная от регистрации и заканчивая уплатой налогов. Создается впечатление, что цель местных и региональных властей сегодня не столько поддержка предпринимателей, сколько создание условий для поборов со стороны разного рода бюрократических структур. Упомянутые законы и программы имеют одну общую черту: можно назвать ее «федеральный подход» или «взгляд из центра». Между тем, малый бизнес – явление сугубо местное. И пусть власти каждого города, района, хорошо знающие потребности и возможности населения, формируют свои фонды и другие организации поддержки малого предпринимательства за счет местных налогов (сейчас большая часть их уходит в центр, а оттуда поступают субвенции и субсидии) и решают, какие виды деятельности следует поддержать. А развитие малого бизнеса должно стать одним из главных критериев оценки их собственной деятельности. Представляется, что в таком подходе - решение проблем малого бизнеса в стране.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > малый и средний бизнес

14 место возникновения затрат

место возникновения затрат

место учета затрат на производстве. (МВЗ — термин из германской практики; в англо-американской традиции в том же смысле употребляется термин «центр ответственности за расходование средств»). В иерархии МВЗ на самом нижнем уровне в качестве первичного места учета затрат может быть выбрано рабочее место, в общем же случае одно МВЗ может объединять несколько рабочих мест или целый участок, а также соответствовать таким подразделениям, как цех, отдел. Конечное, самостоятельное место возникновения затрат — такое МВЗ, затраты которого непосредственно списываются на объекты затрат – (продукт, заказ, услуги и т.п). Неосновное (обслуживающее) место возникновения затрат — МВЗ, которое косвенно (опосредованно) связано с производством и сбытом продукции и предназначено для обслуживания основных МВЗ, например инструментальный цех, энергообеспечивающая служба, ремонтно-механический цех.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > место возникновения затрат

15 силовой кабель

силовой кабель

Ндп. бронекабель

Кабель для передачи электрической энергии токами промышленных частот.

[ ГОСТ 15845-80]

кабель силовой

Электрический кабель, имеющий обычно три токопроводящие жилы - по числу фаз, которые нормируются по площади сечения и сопротивлению изоляции

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

[ http://energ2010.narod.ru/silkabel.htm]

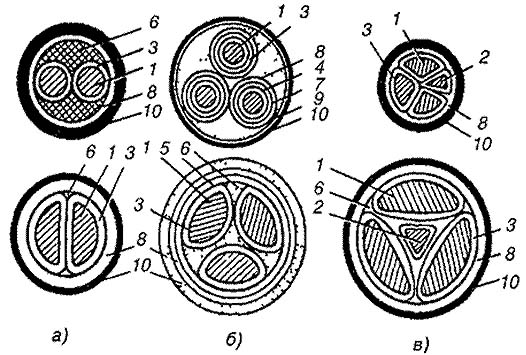

а) - двухжильные кабели с круглыми и сегментными жилами,

6) - трехжильные кабели с поясной изоляцией и отдельными оболочками,

в) - четырехжильные кабели с нулевой жилой круглой, секторной или треугольной формы,

1 - токопроводящая жила,

2 - нулевая жила,

3 - изоляция жилы,

4 - экран на токопроводящей жиле,

5 - поясная изоляция,

6 - заполнитель,

7 - экран на изоляции жилы,

8 - оболочка

9 - бронепокров,

10 - наружный защитный покров

Электрический силовой кабель предназначается для передачи электрической энергии от места её производства или преобразования к промышленным предприятиям, силовым и осветительным установкам стационарного типа, транспортным и коммунальным объектам. Термин "силовой кабель" в общепринятом смысле относят обычно к кабелям на напряжение до 35 кВ, преимущественно с бумажной изоляцией, пропитанной вязким изоляционным составом.

[ http://www.kvvg.ru/cable-power/index.php]Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

- кабели, провода...

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > силовой кабель

См. также в других словарях:

Места не столь отдаленные — Выражение из российского законодательства до 1917 г., в котором это выражение фигурировало в качестве официального термина. По закону, ссылка в Сибирь была двух видов, что соответствовало более тяжелому и менее тяжелому виду наказания: первое… … Словарь крылатых слов и выражений

ОБЩИЕ МЕСТА — (лат. loci communes), 1) в риторике — рассуждения на отвлеченные темы («сколь ужасна измена отечеству…»), вставляемые для амплификации в речи по конкретным поводам («об измене такого то»). В принципе такие О. м. могли быть переносимы из … Литературный энциклопедический словарь

ПИЩЕВАРЕНИЕ — ПИЩЕВАРЕНИЕ. Встречается 2 типа П. внутриклеточное и внеклеточное. При внеклеточном П., широко распространенном среди высших организмов, процесс протекает в .специальной системе органов кишечной трубки с ее железистым аппаратом. П. это хим. физ … Большая медицинская энциклопедия

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА — (gl. thyreoidea, син. corpus thyreoideum), одна из важнейших желез внутренней секреции позвоночных животных. В эмбриональном развитии Щ. ж. возникает из эпителия нижней стенки жаберной части кишечника; у личинок круглоротых рыб она имеет еще вид… … Большая медицинская энциклопедия

Триолет — (франц. triolet) одна из особых, так наз. «твердых» форм лирической поэзии, французского происхождения, восходящая к старофранцузскому рондо. Т. состоит из восьми стихов и строится только на двух рифмах одной мужской и одной женской,… … Литературная энциклопедия

Триолет — ТРИОЛЕТ одна из твердых (канонических) форм (см.). Триолет имеет 8 стихов на две рифмы. Стихи 4 й и 7 й повторы первого стиха, 8 й повтор второго. Схемы и примеры (мои): Из этих схем и примеров ясно, что триолет имеет пять основных… … Словарь литературных терминов

Теорема Гаусса — Классическая электродинамика … Википедия

ЯНУС — • Ianus, 1. один из важнейших римских богов, которому нет соответствующего в греческой мифологии. Это был бог входов и проходов, дверей и ворот, под защитой которого каждый входил в дом или город и выходил из них. Поэтому он имел в руке … Реальный словарь классических древностей

Эйзенштейн — Сергей Михайлович (1898 1948) Советский кинорежиссер и теоретик культуры. Окончил Рижское реальное училище (1915) и учился в Петроградском институте гражданских инженеров (до 1918 г.). В начале 20 х годов активно участвует в художественной жизни… … Энциклопедия культурологии

стан — 1. СТАН, а; м. Туловище, корпус человека. Тонкий, гибкий, стройный с. Обнять с. девушки. Перетянуть с. поясом. Любой костюм на его стане сидел хорошо. 2. СТАН, а; м. 1. Место временного расположения, стоянки воинских или вооруженных формирований; … Энциклопедический словарь

Три дня (фильм, 1992) — Другие фильмы с таким же или схожим названием: см. Три дня (фильм). Три дня Trys dienos Жанр драма, экзистенциальная драма Режиссёр Шарунас Бартас … Википедия

Перевод: со всех языков на английский

с английского на все языки- С английского на:

- Все языки

- Со всех языков на:

- Все языки

- Английский

- Идиш

- Испанский

- Латышский

- Немецкий

- Русский

- Французский