-

41 феномен Исаковера

Группа перцептивных переживаний, впервые описанных Отто Исаковером (1936), в состояниях регрессии Я при засыпании (гипнагогические состояния), реже — при пробуждении, при высокой температуре, при эпилептической ауре, а также в лежачем положении на кушетке во время анализа. Не так давно феномен Исаковера был отмечен у лиц, злоупотребляющих лекарственными препаратами. Испытываемые ощущения резко отличаются от обыденных и затрагивают в основном область рта, кожи, рук, нередко многие участки сразу без четкой локализации.Субъект может испытывать головокружение, чувствуя себя будто "на плаву" или "во взвешенном состоянии". Части тела сливаются в одно целое — рот и кожа, тело и внешний мир, внутреннее и внешнее. Предметы могут казаться "оболочками", тенями, нечеткими и расплывчатыми, либо пустыми, как надутые шары. Что-то круглое становится все ближе, вырастает до гигантских размеров, угрожая раздавить, но в критический момент становится все меньше и меньше и исчезает совсем. Субъект может ощущать себя обволакиваемым "объектом", либо чувствует себя закрытым со всех сторон. Иногда он испытывает ощущение чего-то мягкого во рту, зная одновременно, что это "что-то" находится вовне. Пациенту слышится жужжание, шуршание, гудение либо невнятное бормотание. Руки могут казаться сморщенными либо, наоборот, распухшими, кожа — рваной или сухой. Эти ощущения могут переживаться с оттенком удовольствия, неудовольствия или (как правило) безразличия, однако всегда присутствует чувство отчужденности и нереальности переживаемого.Подобные ощущения возникают в детском и подростковом возрасте, у взрослых индивидов они наблюдаются значительно реже. По своим проявлениям феномен Исаковера сходен с состояниями ауры или феноменами deja vu. Различие состоит в том, что последние не могут репродуцироваться произвольно, в частности, во время аналитического процесса.Феномен Исаковера рассматривается как следовые воспоминания о себе или внешнем мире, исходящие из ранних этапов организации Я, когда внутренние связи еще не окрепли и нет четкого разграничения между телом и внешним миром. Он объясняется гиперкатексисом оральной зоны и других частей тела, связанных с кормлением грудью. Как и при других регрессивных состояниях Я, эти явления служат защите, нацеленной на устранение тревоги, связанной с раскрытием болезненных эдиповых фантазий. В аналитической ситуации они могут свидетельствовать о регрессии, вызванной специфическими переживаниями первичной сцены. Регрессивное оральное удовлетворение служит как отвержению, так и удовлетворению эдиповых желаний, хотя и на более примитивном уровне.\Лит.: [172, 209, 442, 553, 584, 653, 721]Словарь психоаналитических терминов и понятий > феномен Исаковера

-

42 начало начал·о

1) (первый момент какого-л. действия, явления) beginning, outset, start; (внезапное) outbreak; (вступительная часть) openingдать начало чему-л. — to trigger off smth.

положить начало — to start / to begin / to commence / to initiate (smth.); to set / to start the ball rolling разг.

в начале сороковых (и т.п.) годов — in (the) early forties

с самого начала — right from the start / outset (of), from scratch

2) (источник) origin, sourceвести начало (от) — to originate (from / in)

демократические начала в управлении — democratic methods in management / in administration

-

43 процесс

процесс1. процесс; ход, развитие какого-н. явления, последовательная смена состояний в развитии чего-н. (иктаж явленийын кушмо, вияҥме корныжо)Технологический процесс технологический процесс;

производственный процесс производственный процесс.

Надежда Константиновна мемнан школласе учебно-педагогический процесслан кугу вниманийым ойырен, ончыл педагогический опытым шарыме пашаште чот тыршен. «Мар. ком.» Надежда Константиновна уделяла огромное внимание учебно-педагогическому процессу наших школ, особо проявила заботу в деле распространения передовых педагогических опытов.

2. юр. процесс; порядок разбирательства судебных дел, а также судебное дело (суд пашам лончылымо радам, тыгак суд паша)Адвокат судебный процессыште титаклыме еҥым защитник семын арала. С. Музуров. Адвокат, как защитник, защищает обвиняемого на судебном процессе.

-

44 сын

Г.: сӹн1. облик, внешность, внешний видПайрем сын праздничный вид;

палыдыме сын незнакомый облик.

Ик арняште Алайын озанлыкше вес сыным нале. А. Юзыкайн. За неделю хозяйство Алая приняло иной облик.

2. образ; живое, наглядное представление о ком-л.Шӱмыштем тыйын сыным саклем мый. Ю. Чавайн. Твой образ я храню в сердце.

3. образ, икона; идол, статуя божества– Юмо шкеже огыл, тудын сынже кӱлеш мыланна, пушеҥге гыч ыштыме сӱретше, – умылтара Чумай кугыза. – Сынже лиеш гын, шкежат кӱдычна ок кораҥ. А. Юзыкайн. – Не сам бог, а его образ нам нужен, его статуя, сделанная из дерева, – объясняет дед Чумай. – Если будет его образ, то он и сам не уйдёт от нас.

4. перен. облик, авторитетМарий калыкын сынже облик марийского народа.

Туныктышо-влакын сыныштым ме пытараш огына тӧчӧ. М. Шкетан. Мы не пытаемся свести на нет авторитет учителей.

Тыгае пагытна мемнан: Вашталтена ме тудын сыным. В. Колумб. Таково наше время: мы изменим его облик.

5. перен. фон, основной цвет, тон; цвет, окрашенность, краски чего-л.Кава тайылын сынже ныжылге. «Лудш. кн.» Цвет небосклона нежен.

Оҥыш сакыме сур тӱсан галстук ош тувыр сынеш поснак ойыртемалтеш. «Мар. ком.» Серого цвета галстук на фоне белой рубашки особенно выделяется.

6. перен. образ; обобщённое художественное отражение действительности в форме конкретного, индивидуального явленияПисатель, поэт сын гоч шке тӱҥ шонымашыжым, илышым ужын умылымыжым каласен пуа. О. Шабдар. Писатель, поэт через образы выражают свои основные мысли, своё понимание жизни.

Сравни с:

образИдиоматические выражения:

– сын каяш– сын уке -

45 тӱшка

тӱшкаГ.: тӹшкӓ1. группа; несколько предметов, людей, животных, располагающихся вместе или близко друг к другуЕҥ тӱшка группа людей;

йоча тӱшка группа детей.

Корно дене салтак-влак иктын-коктынат, тӱшка денат эртат. Е. Янгильдин. По дороге проходят солдаты и по одному и по два, и группами.

Боец-влак кресаньык тӱшка деке миен шогальыч. Н. Лекайн. Бойцы подошли к группе крестьян.

2. толпа, сборище, масса, скопление; большое количество людейТӱшкаште йомаш затеряться в толпе;

калык тӱшка народная масса (толпа).

(Еҥ-влак) рӱжге каят. Тӱшка кушкеш. Н. Лекайн. Люди дружно идут. Толпа растёт.

Тӱшка гыч поснак ик йӱк ойыртемалтеш. В. Любимов. Из толпы особенно выделяется один голос.

3. группа, ветвь, класс, категория; предметы, явления, объединённые какими-л. общими признакамиМут тӱшка класс (категория) слов;

кушкыл тӱшка-влак группы растений.

Марий йылме – финно-угор йылме тӱшка гыч иктыже. «Мар. йылме» Марийский язык – один из языков финно-угорской группы.

4. группа, коллектив; группа лиц, объединённых общими интересами, работой, учёбойТуныктышо тӱшка коллектив учителей;

турист тӱшка группа туристов.

Чын ойлат: тӱшкаште – вий. В. Юксерн. Правильно говорят: в коллективе – сила.

Кугурак тунемше тӱшкалан задачым пуыш да мемнам, тыгыде-влакым, рушла туныкташ пиже. В. Сави. Группе учеников постарше дал задачу и нас, малышей, начал обучать русскому языку.

5. общество, круг, компания; группа лиц, проводящих вместе времяРвезе-ӱдыр-влак, тӱшкашке погынен, шужен илымыштым мондат. М. Шкетан. Парни и девушки, собравшись в компанию, забывают о жизни впроголодь.

Чонетым савырат, тӱшкаш толат гын, пырля куштет – шинчен от код лочеш. М. Емельянов. Если придёшь в компанию, душу у тебя перевернут, спляшешь вместе – не останешься сидеть сиднем.

6. куча, груда; ворох, кипа; стопка; скопление, нагромождение, множество чего-л.Кагаз тӱшка кипа бумаги;

ий тӱшка груда льда;

укш тӱшка груда хвороста.

Шинчамлан подкинде тӱшка кояш тӱҥальыч. М. Шкетан. Моим глазам начали мерещиться груды варёных лепёшек.

Сравни с:

ора7. стая, стадо, табун, косяк, туча; группа животных, птиц, рыб, насекомыхИмне тӱшка табун лошадей;

пире тӱшка стая волков;

пӧрткайык тӱшка стайка воробьёв;

шыҥа тӱшка туча комаров.

Тыште-тушто шорык тӱшка. И. Одар. Здесь и там – стадо овец.

Тыгыде кол тӱшка толын лекте. В. Иванов. Появился косяк мелких рыб.

8. куст; травянистое растение с несколькими расходящимися от земли стеблямиЛӱмегож тӱшка куст вереска;

нуж тӱшка куст крапивы.

Шӱльӧ пасушто ик межам, ик коншудо тӱшкам от уж. Д. Орай. На овсяном поле не увидишь ни одной межи, ни одного куста лебеды.

Кажне шоган тӱшка вич шӱдӧ утла нӧшмым пуа. К. Березин. Каждый куст лука даёт более пятисот семян.

9. свора, шайка, сброд, банда, орда; группа людей, принадлежащих к преступным, антиобщественным элементамЖулик тӱшка шайка жуликов.

– Яришка, разбойник тӱшкаш кает гын, суртем гычат поктен луктам. К. Васин. – Если пойдёшь в шайку разбойников, ярыжек, то выгоню из дома.

Ме элнам шучко фашист тӱшка деч аралышна веле огыл, а шем фашист тӱшкам пытарышна. Н. Лекайн. Мы свою страну не только защитили от фашистской орды, но и уничтожили чёрную фашистскую орду.

10. в сочет. с бран. словами выражает собирательность и передаётся формой мн. ч.Алдыме тӱшка слабаки;

ия тӱшка черти;

каргыме тӱшка проклятые;

нолнер тӱшка сопляки;

ораде тӱшка дураки, дурачьё.

«Йолагай тӱшка улыда», – эркынрак, но пеҥгыдын каласыш бригадир. Н. Лекайн. «Вы – бездельники», – тихо, но твёрдо сказал бригадир.

– Кеч центрыш кай, ме огына чаре. – Бюрократ тӱшка. М. Шкетан. – Хоть в центр езжай, мы не препятствуем. – Бюрократы.

11. в поз. опр. общий, общества, общественный; коллективный, коллектива; групповой, принадлежащий всем или касающийся всехТӱшка вий дене общими силами;

тӱшка погынымаш общее собрание.

Редактор тӱшка пӧлемыш лекте. В. Косоротов. Редактор вышел в общую комнату.

Пашазе-влак тӱшка ойын вийжым шижыныт. А. Эрыкан. Рабочие почувствовали силу мнения коллектива.

12. в поз. опр. многочисленный, многих, с большим числом, большого количестваТӱшка ешлан кочкаш ямдыленак йыгыжгет. М. Евсеева. Надоедает готовить (еду) для многочисленной семьи.

Ик уш сай, тӱшка уш тулечат сай. И. Иванов. Один ум хорош, ум многих лучше.

Составные глаголы:

-

46 шек

1. подозрение, недоверие, сомнениеАчажын йотъеҥ дене мутланен шогымышт ӱдыр чоныш кугу шекым пуртыш. «У вий» Разговор отца с чужим человеком посеял (букв. внёс) в сердце девушки большое подозрение.

2. причина, повод, предлог; явление, обстоятельство, служащее основанием чего-л. или обусловливающее появление другого явленияЙӧрташ ӱшанетым шӱмлан ит пу шекым. Г. Гадиатов. Ты не давай сердцу повод подавить надежду.

Сравни с:

амал3. вина, проступок, провинность; ответственность за совершенный проступок или какое-л. событиеМемнан илышна сайжак лийын огыл гынат, шкемынат шек лийын дыр. «Мар. ком.» Хотя наша жизнь была не очень хорошей, в этом, наверно, была и моя вина.

Сравни с:

титак4. Г.смущение, замешательство, смятение; состояние застенчивости; утрата самообладания, волнениеОкунев шеклӓнӓльӹ, дӓ шекшӹм вӹкӹ ӹш пӓлдӹртӹ. Н. Игнатьев. Окунев смутился, но не выдал своего смятения.

Ӹрвезӹ, кого шекӹм ӧрдӹш шӹкӓлӹн, ӹдӹрӹм кӹдӓл гӹц пиш переген элтӓлӹш. А. Апатеев. Парень, переборов замешательство, очень бережно обнял девушку за талию.

Сравни с:

аптыранымаш5. Г.стыд, совесть; чувство сильного смущения от осознания предосудительности поступка, виныШекӹм ямдаш потерять стыд.

Шекет кодде нимахань. Г. Матюковский. Не осталось у тебя ни капли (букв. никакого) стыда.

-

47 шижмаш

шижмашГ.: шижмӓшсущ. от шижаш1. ощущение, чувство, чувствительность; способность воспринимать явления объективной действительностиРазведкыште шижмаш моткоч чот пӱсештеш. А. Первенцев. В разведке очень сильно обостряются чувства.

Локтылалтше, йӱштӧ налме участке эн ончыч чеверга, вара ошалга, шижмашыже мӧҥгештеш. «Мар. ком.» Повреждённый, обмороженный участок сначала краснеет, затем белеет, теряется чувствительность.

2. чувство; способность осознавать, переживать, понимать что-л. на основе ощущений, впечатленийМузыкым шижмаш чувство музыки.

Шижмаш деч посна поэзий уке. В. Колумб. Без чувства нет поэзии.

Тыге возымаш (лудшын) эстетический шижмашыжым вияҥда. М. Казаков. Такое творчество (букв. написание) развивает эстетическое чувство читателя.

3. чутьё, предчувствие; догадливость, догадкаКлычков шканже мом ышташ кӱлмым организаторский шижмашыж дене умылен нале. Д. Фурманов. Клычков своим организаторским чутьём понял дальнейшее действие.

4. чувство; психофизическое ощущение, переживаемое человекомВолгыдо шижмаш светлые чувства;

шӱм шижмаш сердечные чувства.

Кумыньыштымат ала-могай у шижмаш авалтен. П. Корнилов. Всех троих охватило какое-то новое чувство.

Ты гана писательын чонжым ала-могай тургыжландарыше шижмаш авалтен. В. Исенеков. На этот раз душу писателя охватило тревожное предчувствие.

5. чувство, осознание, отчётливо ясное ощущение чего-нибудьКалык шке илышыжым саемдынеже гын, тудлан шке наций шижмашыжым, шке тӱсшым нигунам йомдарыман огыл. А. Эрыкан. Если народ хочет улучшить свою жизнь, ему никогда нельзя терять национальное самосознание (букв. своё чувство нации), свой облик.

«Алёшан почеркше огыл», – шижмаш волгенчыла вуйыш пурыш. «Ончыко» В голову пришло чувство: «Не Алёшин почерк».

6. Г.Попымы юкеш шижмӓш пробуждение от голосов.

-

48 Безличные глаголы

1. Безличные глаголы имеют только форму 3-го лица единственного числа и употребляются с безличным местоимением es. Собственно безличные глаголы обозначают явления природы (см. п. 4, с. 132):Es blitzt. - Сверкает молния.Es dämmert. - Сверкает. / Светает.Es donnert. - Гремит гром.Es dunkelt. - Темнеет.Es friert draußen. - На дворе мороз.Es gewittert. - Разразилась гроза.Es graut. - Светает.Es hagelt. - Идёт град.Es hat heute Nacht gereift. - Сегодня ночью выпал иней.Es herbstet (высок.). - Наступает осень. / На дворе осень.Es nachtet (поэт.). - Наступает ночь. / Темнеет.Es nieselt. - Моросит.Es regnet. - Идёт дождь.Es schneit. - Идёт снег.Es tagt (высок.). - Светает. / Рассветает.Es taut. - Тает.Es wetterleuchtet. - Сверкает зарница.Местоимение es в любых позициях сохраняется:Über der See blitzte es mehrmals. - Над морем несколько раз блеснула молния.2. Ряд глаголов не являются безличными в прямом смысле слова, однако они могут употребляться безлично. К ним относятся глаголы:• обозначающие звуки:es klingelt - звонят! / звонок!еs klopft - стучатеs knistert - трещит / хрустит / шуршитеs läutet - звонят в колокола / звонят! / звонок!еs raschelt шелестит / шуршитеs rauscht - желестит (о лесе); журчит и др.• обозначающие нехватку чего-либо:Es fehlt / es mangelt ihm an Mut. - Ему не хватает мужества.• обозначающие физическое или психическое состояние человека (при обратном порядке слов es может опускаться):с аккузативом:Es friert mich. / Mich friert (es). - Мне холодно. / Я озяб.Mich friert es an den Füßen. - Моим ногам холодно. / Мои ноги мёрзнут.Es dürstet mich. / Mich dürstet (es). - Мне хочется пить.Es ekelt mich davor. - Мне противно это. / Меня тошнит от этого.Es fröstelt mich. / Mich fröstelt (es). - Меня знобит. / У меня озноб.Es hungert mich. / Mich hungert (es). - Мне хочется есть. / Я голоден.с дативом:Es schwindelt ihr./Ihr schwindelt (es). - У неё кружится голова. - Dem Patienten wurde übel. - Пациенту стало плохо.с дативом и аккузативом:Es gruselt mir / mich. / Mir / mich gruselt (es). - Мне жутко. / Мне страшно.Es schaudert mich / mir. - Я содрогаюсь. / Меня охватывает ужас.• некоторые личные глаголы:Es gibt hier alles. - Здесь есть / имеется всё.Es geht ihm gut. - Дела у него идут хорошо.Wie steht es mit der Prüfung? - Как обстоят дела с экзаменом?Es riecht nach Gras. - Пахнет травой.Es duftet. - Пахнет / благоухает.Es stinkt nach Knoblauch. - Воняет чесноком.Es geht um ein neues Buch. / Es handelt sich um ein neues Buch. - Речь (дело) идёт о новой книге.Грамматика немецкого языка по новым правилам орфографии и пунктуации > Безличные глаголы

-

49 mit /D/

- с• совместное действие:Ich komme mit meinem Freund. - Я приду с моим другом.Mit ihm kann man Pferde stehlen. - С ним можно идти в разведку (посл.).• орудие, средство совершения действия (= mittels посредством):mit Kugelschreiber, mit Bleistift, mit Hand, (mit der) Maschine schreiben - писать шариковой ручкой, карандашом, от руки, на машинкеEr kann das nur mit Brille lesen. - Он может это читать только в очках.Er ist mit dem Abendzug gekommen. - Он прибыл вечерним поездом.Sie ist mit dem Auto gekommen. - Она приехала на машине.• способ совершения действия:Er aß mit (gutem) Appetit. - Он ел с (большим) аппетитом.Deutsch lernte er mit (großer) Beharrlichkeit. - Немецкий язык он учил с (большой) настойчивостью.Sie fuhr mit hoher Geschwindigkeit. - Она ехала с высокой скоростью.Mit (zitternder) Hand nahm er das Geld. - (Дрожащей) рукой он взял деньги.• для обозначения явления или состояния, которое сопровождается действием (чаще без артикля), также после der Aufwand затраты, der Lärm шум, die Schritte шаги:Das hat er mit großem Aufwand gemacht. - Это он сделал с большими затратами.Der Motorrad fuhr mit großem Lärm. - Мотоцикл ехал с большим шумом.Er stieg mit schweren, müden Schritten die Treppe hinauf. - Он тяжёлой, усталой походкой поднимался по лестнице.• предмет одежды:Wer ist dieser Herr mit Hut (mit Krawatte)? - Кто этот господин в шляпе (с галстуком)?• перед одушевлёнными и неодушевлёнными существительными (кроме абстрактных понятий):Er geht immer mit seinem Schirm spazieren. - На прогулку он всегда берёт зонтик.• какой-либо момент:Mit dem Startschuss sezten sich die Läufer in Bewegung. - После стартового выстрела бегуны устремились вперёд.• для обозначения времени (наступления чего-либо, возраста):Wir brachen Sonnenaufgang auf. - Мы отправились в путь с восходом солнца.Mit 7 Jahren ging ich in die Schule. - В семь лет я пошёл в школу.• условие (кроме индикатива прошедшего времени):Mit etwas / viel Glück kann er die Prüfung bestehen. - Если ему немного / сильно повезёт, он сдаст экзамен.Mit etwas mehr Zeit hätten wir diese Arbeit geschafft. - Имея немного больше времени, мы сделали бы эту работу.• принадлежность:Ich will ein Haus mit Garten haben. - Я хочу иметь дом с садом.Ein Zimmer mit Frühstück kostet 30 Euro. - Номер с завтраком стоит 30 евро.Ich möchte ein Eis mit Schlagsahne essen. - Я хотел бы съесть мороженое со взбитыми сливками.• перед существительными: der Dank спасибо, благодарность, das Interesse интерес, die Freude радость, das Bedauern сожаление:Mit großem Interesse verfolgten wir das Spiel. - С большим интересом мы следили за игрой.• в определённых конструкциях:mit Ausnahme von D - за исключениемmit Hilfe von D - с помощьюmit Bezug(nahme) auf A - ссылаясь наmit Rücksicht auf A - принимая во вниманиеГрамматика немецкого языка по новым правилам орфографии и пунктуации > mit /D/

-

50 mit

- с• совместное действие:Ich komme mit meinem Freund. - Я приду с моим другом.Mit ihm kann man Pferde stehlen. - С ним можно идти в разведку (посл.).• орудие, средство совершения действия (= mittels посредством):mit Kugelschreiber, mit Bleistift, mit Hand, (mit der) Maschine schreiben - писать шариковой ручкой, карандашом, от руки, на машинкеEr kann das nur mit Brille lesen. - Он может это читать только в очках.Er ist mit dem Abendzug gekommen. - Он прибыл вечерним поездом.Sie ist mit dem Auto gekommen. - Она приехала на машине.• способ совершения действия:Er aß mit (gutem) Appetit. - Он ел с (большим) аппетитом.Deutsch lernte er mit (großer) Beharrlichkeit. - Немецкий язык он учил с (большой) настойчивостью.Sie fuhr mit hoher Geschwindigkeit. - Она ехала с высокой скоростью.Mit (zitternder) Hand nahm er das Geld. - (Дрожащей) рукой он взял деньги.• для обозначения явления или состояния, которое сопровождается действием (чаще без артикля), также после der Aufwand затраты, der Lärm шум, die Schritte шаги:Das hat er mit großem Aufwand gemacht. - Это он сделал с большими затратами.Der Motorrad fuhr mit großem Lärm. - Мотоцикл ехал с большим шумом.Er stieg mit schweren, müden Schritten die Treppe hinauf. - Он тяжёлой, усталой походкой поднимался по лестнице.• предмет одежды:Wer ist dieser Herr mit Hut (mit Krawatte)? - Кто этот господин в шляпе (с галстуком)?• перед одушевлёнными и неодушевлёнными существительными (кроме абстрактных понятий):Er geht immer mit seinem Schirm spazieren. - На прогулку он всегда берёт зонтик.• какой-либо момент:Mit dem Startschuss sezten sich die Läufer in Bewegung. - После стартового выстрела бегуны устремились вперёд.• для обозначения времени (наступления чего-либо, возраста):Wir brachen Sonnenaufgang auf. - Мы отправились в путь с восходом солнца.Mit 7 Jahren ging ich in die Schule. - В семь лет я пошёл в школу.• условие (кроме индикатива прошедшего времени):Mit etwas / viel Glück kann er die Prüfung bestehen. - Если ему немного / сильно повезёт, он сдаст экзамен.Mit etwas mehr Zeit hätten wir diese Arbeit geschafft. - Имея немного больше времени, мы сделали бы эту работу.• принадлежность:Ich will ein Haus mit Garten haben. - Я хочу иметь дом с садом.Ein Zimmer mit Frühstück kostet 30 Euro. - Номер с завтраком стоит 30 евро.Ich möchte ein Eis mit Schlagsahne essen. - Я хотел бы съесть мороженое со взбитыми сливками.• перед существительными: der Dank спасибо, благодарность, das Interesse интерес, die Freude радость, das Bedauern сожаление:Mit großem Interesse verfolgten wir das Spiel. - С большим интересом мы следили за игрой.• в определённых конструкциях:mit Ausnahme von D - за исключениемmit Hilfe von D - с помощьюmit Bezug(nahme) auf A - ссылаясь наmit Rücksicht auf A - принимая во вниманиеГрамматика немецкого языка по новым правилам орфографии и пунктуации > mit

-

51 каков

1. мест.обозначает вопрос о качестве, свойстве кого-чего-л.нисек, ниндәй2. мест.в качестве союзного слова присоединяет придаточные определительные и дополнительныениндәй, ҡайһылайуже сейчас видно, какова ситуация — хәлдең ниндәй икәнлеге хәҙер үк күренеп тора

3. мест.в восклицательных и вопросительных предложениях выражает эмоциональную оценку явления, действия, субъектаниндәйерәк, нисегерәк, ниндәй һуң -

52 какой

1. мест.обозначает вопрос о качестве, свойстве кого-чего-л.ниндәй, нисек, ҡалай2. мест.для выражения вопроса о порядке выбора, следования, о времени появлениянисәнсе, ҡайһы3. мест.в восклицательных предложениях для выражения эмоциональной оценки явления, действия, субъектаниндәйкакое там, и слышать не хочет — ҡайҙа ул, тыңлағы(һы) ла килмәй

какой попало — ниндәй эләкһә, ниндәй тура килһә

какой из себя — ниндәй һуң ул, ниндәйерәк

ни под каким видом — һис тә, бер нисек тә

-

53 при

1. предлог с предл. п.около, возлеэргәһендә, янында, тирәһендә2. предлог с предл. п.при указании на предмет, учреждение, в составе которого что-л. находитсяэргәһендәге, ҡарамағындағы, ҡаршыһындағы3. предлог с предл. п.при указании явления, события, с которым совпадает по времени какое-л. действиеваҡытында, ваҡытта, заманында, дәүерендә4. предлог с предл. п.при указании на наличие чего-л. у кого-л.үҙ янында, үҙең менән, менән, -да/-дә5. предлог с предл. п.при указании на обстановку, условия, в которых происходит что-л.ваҡытта, саҡта, -да/-дә6. предлог с предл. п.при обозначении лица, в присутствии которого что-л. происходиткүҙ алдында7. предлог с предл. п.в сочетаниях, близких по значению предлогам `посредством`, `благодаря`, `вследствие`ярҙамында, менән, -ып/-еп ҡына/кенә -

54 явление

-

55 порядок

м1. тартиб, низом; привести в порядок бумаги коғазҳоро ба тартиб овардан; навести порядок тартиб ҷорӣ кардан, муназзам кардан; призвать к порядку риояи интизомро (тартибро) талаб кардан // в знач. сказ. прост. нағз (дуруст) аст2. тартиб; алфавитный порядок тартиби алифбоӣ; хронологический порядок тартиби сол ба сол; считать по порядку бо тартиб (як-як) шумурдан; изложить по порядку мураттаб нақл кардан; в порядке очереди бо навбат3. тарз, роҳ, усул, қоида, тариқ, тавр, тартиб; порядок голосования тартиби овоздиҳй; порядок избрания Совётов народных депутатов тартиби интихоби Совети депутатҳои халқӣ; ввести новые порядки тартиботи нав ҷорӣ кардан; в порядке обсуждения ба тариқи муҳокима; явочным порядком ба таври маҷбурй4. тартибот, сохт; дореволюционные порядки қонуну қоидаҳои тореволюционй; общественный порядок тартиботи ҷамъиятӣ; охрана общественного порядка муҳофизати тартиботи ҷамъиятй // расм, одат, қоида; по заведённому порядку мувофиқи одати маъмулй5. воен. саф, қатор, сохт; в боевом порядке бо сафи ҷангӣ; походный порядок сафи сафарй6. обл. (ряд) қатор, радда; сажать деревя в два порядка дарахтонро дурадда шинондан <> в порядке 1) (в ис-правном виде) дуруст, баҷо, соз; 2) (благополучно) солим, саломат, ба-хайр, сиҳат-саломат; всё в порядке ҳама кор дуруст шуд, ҳама кор баҷост; в порядке чего аз рӯи…, мувофиқи…, муно-сиби…, мутобиқи…; в порядке вещей одатист, муқаррарист, маъмулист, чизи муқаррарист (табиист); в порядке обмена ба тариқи ивазқунй; в административном порядке бо роҳи маъмурӣ; в пожарном порядке бо таъҷил, шитобкорона; для порядка 1) барои тартиб, барои интизом 2) барои риоя кардани (ба ҷо овардани) расму қоида; одного порядка ба ҳам шабеҳ (монанд); явления одного \порядокка ҳодисаҳои ба ҳам шабеҳ; своим \порядокком ба тарзи маъмулӣ, он тавр, ки мебояд -

56 действие электрической дуги, возникающей внутри НКУ распределения и управления

действие электрической дуги, возникающей внутри НКУ распределения и управления

-

[Интент]Параллельные тексты EN-RU

Effects of the electric arc inside switchgear and controlgear assemblies

In the proximity of the main boards, i.e. in the proximity of big electrical machines, such as transformers or generators, the short-circuit power is high and consequently also the energy associated with the electrical arc due to a fault is high.

Without going into complex mathematical descriptions of this phenomenon, the first instants of arc formation inside a cubicle can be schematized in 4 phases:

1. compression phase: in this phase the volume of the air where the arc develops is overheated owing to the continuous release of energy; due to convection and radiation the remaining volume of air inside the cubicle warms up; initially there are temperature and pressure values different from one zone to another;

2. expansion phase: from the first instants of internal pressure increase a hole is formed through which the overheated air begins to go out. In this phase the pressure reaches its maximum value and starts to decrease owing to the release of hot air;

3. emission phase: in this phase, due to the continuous contribution of energy by the arc, nearly all the air is forced out under a soft and almost constant overpressure;

4. thermal phase: after the expulsion of the air, the temperature inside the switchgear reaches almost that of the electrical arc, thus beginning this final phase which lasts till the arc is quenched, when all the metals and the insulating materials coming into contact undergo erosion with production of gases, fumes and molten material particles.

Should the electrical arc occur in open configurations, some of the described phases could not be present or could have less effect; however, there shall be a pressure wave and a rise in the temperature of the zones surrounding the arc.

Being in the proximity of an electrical arc is quite dangerous; here are some data to understand how dangerous it is:

• pressure: at a distance of 60 cm from an electrical arc associated with a 20 kA arcing fault a person can be subject to a force of 225 kg; moreover, the sudden pressure wave may cause permanent injuries to the eardrum;

• arc temperatures: about 7000-8000 °C;

• sound: electrical arc sound levels can reach 160 db, a shotgun blast only 130 db.

[ABB]Действие электрической дуги, возникающей внутри НКУ распределения и управления

Короткое замыкание вблизи больших силовых устройств, таких как трансформаторы или генераторы имеет очень большую мощность. Поэтому энергия электрической дуги, возникшей в результате короткого замыкания, очень большая.

Не вдаваясь в сложное математическое описание данного явления, можно сказать, что первые мгновения формирования дуги внутри шкафа можно упрощенно разделить на четыре этапа:

1. Этап сжатия: на этом этапе объем воздуха, в котором происходит зарождение дуги перегревается вследствие непрерывного высвобождения энергии. За счет конвекции и излучения оставшийся объем воздуха внутри шкафа нагревается. На этом начальном этапе значения температуры и давления воздуха в разных зонах НКУ разные.

2. Этап расширения: с первых мгновений внутреннее давление создает канал, через который начинается движение перегретого воздуха. На этом этапе давление достигает своего максимального значения, после чего начинает уменьшаться вследствие выхода горячего воздуха.

3. Этап эмиссии: на этом этапе вследствие непрерывного пополнения энергией дуги почти весь воздух выталкивается под действием мягкого и почти постоянного избыточного давления.

4. Термический этап: после выхлопа воздуха температура внутри НКУ почти достигает температуры электрической дуги. Так начинается заключительный этап, который длится до тех пор, пока дуга не погаснет. При этом все металлические и изоляционные материалы, вступившие в контакт с дугой, оказываются подвергнутыми эрозии с выделением газов, дыма и частиц расплавленного материала.

Если электрическая дуга возникнет в открытом НКУ, то некоторые из описанных этапов могут не присутствовать или могут иметь меньшее воздействие. Тем не менее будет иметь место воздушная волна и подъем температуры вблизи дуги.

Находиться вблизи электрической дуги довольно опасно. Ниже приведены некоторые сведения, помогающие осознать эту опасность:

• давление: На расстоянии 60 см от электрической дуги, вызванной током короткого замыкания 20 кА, человек может подвергнуться воздействию силы 225 кг. Более того, резкая волна давления может нанести тяжелую травму барабанным перепонкам;

• температура дуги: около 7000-8000 °C;

• шумовое воздействие: Уровень шумового воздействия электрической дуги может достигнуть 160 дБ (выстрел из дробовика – 130 дБ).

[Перевод Интент]Тематики

- НКУ (шкафы, пульты,...)

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > действие электрической дуги, возникающей внутри НКУ распределения и управления

-

57 метод Монте-Карло

метод Монте-Карло

—

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

метод Монте-Карло

метод статистических испытаний

Один из методов статистического моделирования, основанный на кибернетической идее «черного ящика». Он применяется в тех случаях, когда построение аналитической модели явления трудно или вовсе неосуществимо, например, при решении сложных задач теории массового обслуживания и ряда других задач исследования операций, связанных с изучением случайных процессов. Применение М. М.-К. можно проиллюстрировать примером из области теории очередей. Предположим, надо определить, как часто и как долго придется ждать покупателям в очереди в магазине при заданной его пропускной способности (допустим, для того, чтобы принять решение, следует ли расширять магазин). Подход покупателей носит случайный характер, распределение времени подхода может быть установлено из имеющейся информации. Время обслуживания покупателей тоже носит случайный характер и его распределение тоже может быть выявлено. Таким образом, имеются два стохастических или случайных процесса, взаимодействие которых и создает очередь. Теперь, если наугад перебирать все возможности (например, число покупателей, приходящих за час), сохраняя те же характеристики распределения, можно искусственно воссоздать картину этого процесса. Повторяя такую картину многократно, каждый раз меняя условия (число подходящих покупателей), можно изучать получаемые статистические данные так, как если бы они были получены при наблюдении над реальным потоком покупателей. Точно так же можно воссоздать искусственную картину работы самого магазина: здесь распределение времени подхода покупателей будет взаимодействовать с распределением времени обслуживания отдельного покупателя. Получаются опять два стохастических процесса. Их взаимодействие даст «очередь» с примерно такими же характеристиками (например, средней длиной очереди или средним временем ожидания), какими обладает реальная очередь. Таким образом, смысл М. М.-К. состоит в том, что исследуемый процесс моделируется путем многократных повторений его случайных реализаций. Единичные реализации называются статистическими испытаниями — отсюда второе название метода. Остается сказать, что такое выбор вариантов наугад (или механизм случайного выбора). В простых случаях для этого можно применять бросание игральной кости (классический учебный прием), но на практике используют таблицы случайных чисел либо вырабатывают (генерируют) случайные числа на ЭВМ, для чего имеются специальные программы, которые называются генераторами случайных чисел.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электросвязь, основные понятия

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > метод Монте-Карло

-

58 устройство защиты от импульсных перенапряжений

- voltage surge protector

- surge protector

- surge protective device

- surge protection device

- surge offering

- SPD

устройство защиты от импульсных перенапряжений

УЗИП

Устройство, которое предназначено для ограничения переходных перенапряжений и отвода импульсных токов. Это устройство содержит по крайней мере один нелинейный элемент.

[ ГОСТ Р 51992-2011( МЭК 61643-1: 2005)]

устройство защиты от импульсных разрядов напряжения

Устройство, используемое для ослабления действия импульсных разрядов перенапряжений и сверхтоков ограниченной длительности. Оно может состоять из одного элемента или иметь более сложную конструкцию. Наиболее распространенный тип SPD - газонаполненные разрядники.

(МСЭ-Т K.44, МСЭ-Т K.46, МСЭ-Т K.57,, МСЭ-Т K.65, МСЭ-Т K.66)

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]См. также:

- импульсное перенапряжение

-

ГОСТ Р 51992-2011( МЭК 61643-1: 2005)

Устройства защиты от импульсных перенапряжений низковольтные.

Часть 1. Устройства защиты от импульсных перенапряжений в низковольтных силовых распределительных системах.

Технические требования и методы испытаний

КЛАССИФИКАЦИЯ (по ГОСТ Р 51992-2011( МЭК 61643-1: 2005))

-

По числу вводов:

-

По способу выполнения защиты от перенапряжения:

-

По испытаниям УЗИП

-

По местоположению:

- внутренней установки

-

наружной установки.

Примечание - Для УЗИП, изготовленных и классифицируемых исключительно для наружной установки и монтируемых недоступными, вообще не требуется соответствия требованиям относительно защиты от воздействующих факторов внешней среды

-

По доступности:

- доступное

-

недоступное

Примечание - Недоступное означает невозможность доступа без помощи специального инструмента к частям, находящимся под напряжением

-

По способу установки

-

По местоположению разъединителя УЗИП:

- внутренней установки

- наружной установки

- комбинированной (одна часть внутренней установки, другая - наружной установки)

-

По защитным функциям:

- с тепловой защитой

- с защитой от токов утечки

- с защитой от сверхтока.

-

По защите от сверхтока:

- По степени защиты, обеспечиваемой оболочками согласно кодам IP

-

По диапазону температур

-

По системе питания

- переменного тока частотой от 48 до 62 Гц

- постоянного тока

- переменного и постоянного тока;

ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ТИПЫ И КЛАССЫ УЗИП ?

Согласно классификации ГОСТ, МЭК а также немецкого стандарта DIN, Устройства Защиты от Импульсных Перенапряжений УЗИП делятся на разные категории по методу испытаний и месту установки.

Класс 1 испытаний соответствует Типу 1 и Классу Требований B

Класс 2 испытаний соответствует Типу 2 и Классу Требований C

Класс 3 испытаний соответствует Типу 3 и Классу Требований D

ВОПРОС: ЧЕМ УЗИП ТИП 1 ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ УЗИП ТИП 2?

УЗИП тип 1 устанавливаются на вводе в здание при воздушном вводе питания или при наличии системы внешней молниезащиты. УЗИП в схеме включения предназначен для отвода части прямого тока молнии. В соответствии с ГОСТ Р 51992-2002, УЗИП 1-го класса испытаний ( тип 1) испытываются импульсом тока с формой волны 10/350 мкс.

УЗИП тип 2 служат для защиты от наведённых импульсов тока и устанавливаются либо после УЗИП тип 1, либо на вводе в здание при отсутствии вероятности попадания части тока молнии. УЗИП 2 класса испытаний (тип 2) испытываются импульсом тока с формой 8/20 мкс.

ВОПРОС: ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ УЗИП ТИПА 3 ?

Устройства для Защиты от Импульсных Перенапряжений Типа 3 предназначены для "тонкой" защиты наиболее ответственного и чувствительного электрооборудования, например медицинской аппаратуры, систем хранения данных и пр. УЗИП Типа 3 необходимо устанавливать не далее 5 метров по кабелю от защищаемого оборудования. Модификации УЗИП Типа 3 могут быть выполнены в виде адаптера сетевой розетки или смонтированы непосредственно в корпусе или на шасси защищаемого прибора. Для бытового применения доступна версия MSB06 скрытого монтажа, за обычной сетевой розеткой.ВОПРОС: ЗАЧЕМ НУЖЕН СОГЛАСУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ?

Для правильного распределения мощности импульса между ступенями защиты ставят линию задержки в виде дросселя индуктивностью 15 мкГн или отрезок кабеля длиной не менее 15 м, имеющего аналогичную индуктивность. В этом случае сначала сработает УЗИП 1-го класса и возьмёт на себя основную энергию импульса, а затем устройство 2-го класса ограничит напряжение до безопасного уровня.ВОПРОС: ЗАЧЕМ СТАВИТЬ УЗИП, ЕСЛИ НА ВВОДЕ УЖЕ СТОИТ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ И УЗО?

Вводной автомат (например на 25, 40, 63 А) защищает систему электроснабжения от перегрузки и коротких замыканий со стороны потребителя. Устройство защитного отключения УЗО (например, с током отсечки 30 или 100 мА) защищает человека от случайного поражения электрическим током.

Но ни одно из этих устройств не может защитить электрическую сеть и оборудование от микросекундных импульсов большой мощности. Такую защиту обеспечивает только Устройство Защиты от Импульсных Перенапряжений УЗИП со временем срабатывания в наносекундном диапазоне.ВОПРОС: КАКОЕ УСТРОЙСТВО ЛУЧШЕ ЗАЩИТИТ ОТ ГРОЗЫ: УЗИП ИЛИ ОПН ?

УЗИП - это официальное (ГОСТ) наименование всего класса устройств для защиты от последствий токов молний и импульсных перенапряжений в сетях до 1000 В. В литературе, в публикациях в интернете до сих пор встречаются названия - ОПН (Ограничитель перенапряжения), Разрядник, Молниеразрядник, Грозоразрядник - которые применительно к сетям до 1000 Вольт означают по сути одно устройство - это УЗИП. Для организации эффективной молниезащиты необходимо обращать внимание не на название устройства, а на его характеристики.ВОПРОС: КАК СРАВНИТЬ УЗИП РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

Все УЗИП, продаваемые на территории России, должны производиться и испытываться в соответствии с ГОСТ Р 51992-2002( аналог международного стандарта МЭК 61643-1-98). ГОСТ Р 51992-2002 предусматривает наличие у каждого устройства ряда характеристик, которые производитель обязан указать в паспорте и на самом изделии.

Класс испытаний (Тип) 1, 2 или 3

Импульсный ток Iimp (10/350 мкс) для УЗИП 1 класса

Номинальный импульсный ток In (8/20 мкс)

Максимальный импульсный ток Imax (8/20 мкс)

Уровень напряжения защиты Up, измеренный при In

По этим характеристикам и происходит сравнение. Замечание: некоторые производители указывают значения импульсных токов на фазу (модуль), а другие - на устройство в целом. Для сравнения их надо приводить к одному виду.[ http://www.artterm-m.ru/index.php/zashitaseteji1/faquzip]

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТЫ ОТИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СИЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХЗОРИЧЕВ А.Л.,

заместитель директора

ЗАО «Хакель Рос»

В предыдущих номерах журнала были изложены теоретические основы применения устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) в низковольтных электрических сетях. При этом отмечалась необходимость отдельного более детального рассмотрения некоторых особенностей эксплуатации УЗИП, а также типовых аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при этом.

1. Диагностика устройств защиты от перенапряженияКонструкция и параметры устройств защиты от импульсных перенапряжения постоянно совершенствуются, повышается их надежность, снижаются требования по техническому обслуживанию и контролю. Но, не смотря на это, нельзя оставлять без внимания вероятность их повреждения, особенно при интенсивных грозах, когда может произойти несколько ударов молнии непосредственно в защищаемый объект или вблизи от него во время одной грозы. Устройства защиты, применяемые в низковольтных электрических сетях и в сетях передачи информации подвержены так называемому старению (деградации), т.е. постепенной потере своих способностей ограничивать импульсные перенапряжения. Интенсивнее всего процесс старения протекает при повторяющихся грозовых ударах в течении короткого промежутка времени в несколько секунд или минут, когда амплитуды импульсных токов достигают предельных максимальных параметров I max (8/20 мкс) или I imp (10/350 мкс) для конкретных типов защитных устройств.Повреждение УЗИП происходит следующим образом. Разрядные токи, протекающие при срабатывании защитных устройств, нагревают корпуса их нелинейных элементов до такой температуры, что при повторных ударах с той же интенсивностью (в не успевшее остыть устройство) происходит:

− у варисторов - нарушение структуры кристалла (тепловой пробой) или его полное разрушение;

− у металлокерамических газонаполненных разрядников (грозозащитных разрядников) - изменение свойств в результате утечки газов и последующее разрушение керамического корпуса;− у разрядников на основе открытых искровых промежутков -за счет взрывного выброса ионизированных газов во внутреннее пространство распределительного щита могут возникать повреждения изоляции кабелей, клеммных колодок и других элементов электрического шкафа или его внутренней поверхности. На практике известны даже случаи значительной деформации металлических шкафов, сравнимые только с последствиями взрыва ручной гранаты. Важной особенностью при эксплуатации разрядников этого типа в распределительных щитах является также необходимость повышения мер противопожарной безопасности.

По указанным выше причинам все изготовители устройств защиты от перенапряжения рекомендуют осуществлять их регулярный контроль, особенно после каждой сильной грозы. Проверку необходимо осуществлять с помощью специальных тестеров, которые обычно можно заказать у фирм, занимающихся техникой защиты от перенапряжений. Контроль, осуществляемый другими способами, например, визуально или с помощью универсальных измерительных приборов, в этом случае является неэффективным по следующим причинам:

− Варисторное защитное устройство может быть повреждёно, хотя сигнализация о выходе варистора из строя не сработала. Варистор может обладать искажённой вольтамперной характеристикой (более высокая утечка) в области токов до 1 мA (область рабочих токов при рабочем напряжении сети; настоящую область не возможно проверить с помощью обычно применяемых приборов). Проверка осуществляется минимально в 2-х точках характеристики, напр. при 10 и 1000 мкА, с помощью специального источника тока с высоким подъёмом напряжения (1 до 1,5 кВ).

− Металлокерамический газонаполненный (грозовой) разрядник - с помощью визуального контроля можно заметить только поврежденный от взрыва внешний декоративный корпус устройства (или его выводы). Что бы выяснить состояние самого разрядника необходимо разобрать внешний корпус, но даже при таком контроле практически нельзя обнаружить утечку его газового заряда. Контроль напряжения зажигания грозового разрядника с помощью обыкновенных измерительных приборов выполнить очень трудно, он осуществляется при помощи специализированных тестеров.

− Разрядник с открытым искровым промежутком - проверку исправной работы можно осуществить только после его демонтажа и измерения с помощью генератора грозового тока с характеристикой 10/350 мкс по заказу у изготовителя устройств для защиты от импульсных перенапряжений.

2. Защита от токов утечки и короткого замыкания в устройствах защиты от импульсных перенапряжений

Основным принципом работы устройства защиты от импульсных перенапряжений является выравнивание потенциалов между двумя проводниками, одним из которых является фазный (L) проводник, а другим нулевой рабочий (N) или (РЕN) проводник, т.е. устройство включается параллельно нагрузке. При этом, в случае выхода из строя УЗИП (пробой изоляции, пробой или разрушение нелинейного элемента) или невозможности гашения сопровождающего тока (в случае применения искровых разрядников или разрядников скользящего разряда) возможно возникновение режима короткого замыкания между данными проводниками, что может привести к повреждению электроустановки и даже возникновению пожара. Стандартами МЭК предусматривается два обязательных способа защиты электроустановок потребителя 220/380 В от подобного рода ситуаций.

2.1. Устройство теплового отключения в варисторных устройствах защиты от импульсных перенапряжений

Имеющееся в варисторных ограничителях перенапряжений устройство отключения при перегреве (тепловая защита), как правило, срабатывает в результате процесса старения варистора. Суть явления заключается в том, что при длительной эксплуатации, а также в результате воздействий импульсов тока большой амплитуды происходит постепенное разрушение p-n переходов в структуре варистора, что приводит к снижению значения такого важного параметра, как наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение защитного устройства (максимальное рабочее напряжение) Uc. Этот параметр определяется для действующего напряжения электрической сети и указывается производителями защитных устройств в паспортных данных и, как правило, непосредственно на корпусе защитного устройства. Для примера: если на корпусе защитного устройства указано значение Uc = 275 В, это обозначает, что устройство будет нормально функционировать в электропитающей сети номиналом 220 В при увеличении действующего напряжения на его клеммах до 275 В включительно (значение взято с достаточным запасом при условии выполнения электроснабжающей организацией требований ГОСТ 13109 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»).

В результате «старения» варистора значение Uc снижается и в определенный момент времени может оказаться меньше чем действующее напряжение в сети. Это приведет к возрастанию токов утечки через варистор и быстрому повышению его температуры, что может вызвать деформацию корпуса устройства, проплавление фазными клеммами пластмассы и, в конечном итоге, короткое замыкание на DIN-рейку и даже пожар.

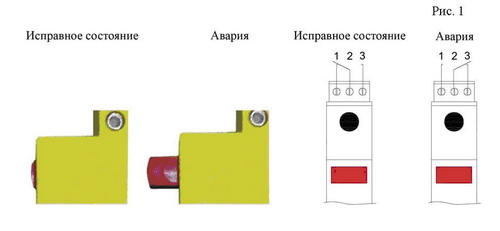

В связи с этим, для применения в электроустановках рекомендуются только те варисторные ограничители перенапряжения, которые имеют в своем составе устройство теплового отключения (терморазмыкатель). Конструкция данного устройства, как правило, очень проста и состоит из подпружиненного контакта, припаянного легкоплавким припоем к одному из выводов варистора, и связанной с ним системы местной сигнализации. В некоторых устройствах дополнительно применяются «сухие» контакты для подключения дистанционной сигнализации о выходе ограничителя перенапряжений из строя, позволяющие с помощью физической линии передавать информацию об этом на пульт диспетчера или на вход какой-либо системы обработки и передачи телеметрических данных. (См. рис. 1).

2.2. Применение быстродействующих предохранителей для защиты от токов короткого замыкания

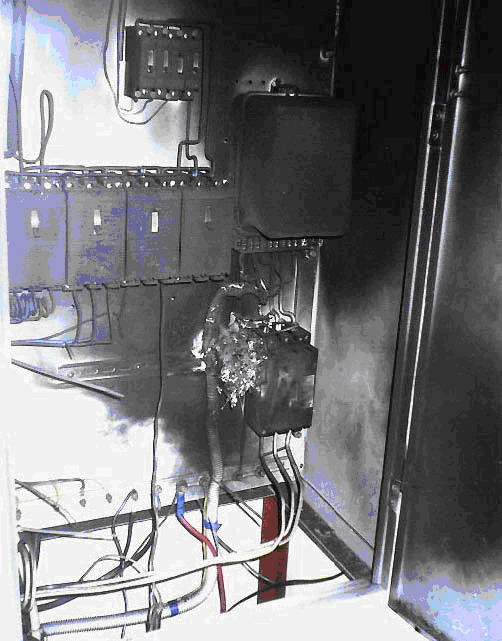

Несколько другая ситуация возникает в случае установившегося длительного превышения действующего напряжения в сети над наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением защитного устройства (Uc), определенным ТУ для данного УЗИП. Примером такой ситуации может быть повышение напряжения по вине поставщика электроэнергии или обрыв (отгорание) нулевого проводника при вводе в электроустановку (в трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью трансформатора). Как известно, в последнем случае к нагрузке может оказаться приложенным межфазное напряжение 380 В. При этом устройство защиты от импульсных перенапряжений сработает, и через него начнет протекать ток. Величина этого тока будет стремиться к величине тока короткого замыкания (рассчитывается по общеизвестным методикам для каждой точки электроустановки) и может достигать нескольких сотен ампер. Практика показывает, что устройство тепловой защиты не успевает отреагировать в подобных ситуациях из-за инерционности конструкции. Варистор, как правило, разрушается в течение нескольких секунд, после чего режим короткого замыкания также может сохраняться через дугу (по продуктам разрушения и горения варистора). Как же как и в предыдущем случае, возникает вероятность замыкания клемм устройства на корпус шкафа или DIN-рейку при расплавлении пластмассы корпуса и возможность повреждения изоляции проводников в цепях включения защитных устройств. Сказанное выше относится не только к варисторным ограничителям, но и к УЗИП на базе разрядников, которые не имеют в своем составе устройства теплового отключения. На фотографии (рис. 2) показаны последствия подобной ситуации, в результате которой произошел пожар в распределительном щите.

Рис.2 Выход из строя варисторного УЗИП привел к пожару в ГРЩ.

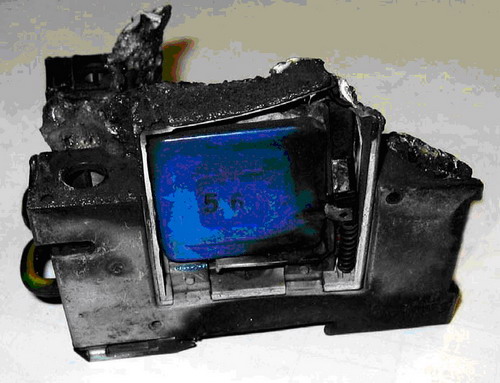

На рисунке 3 показано варисторное УЗИП, которое в результате аварийной ситуации стало источником пожара в щите.

Рис.3

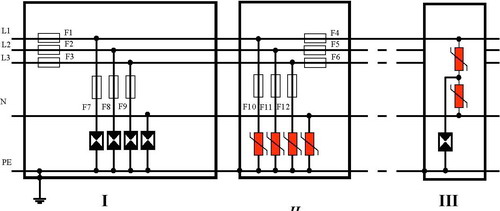

Для того чтобы предотвратить подобные последствия рекомендуется устанавливать последовательно с устройствами защиты от импульсных перенапряжений предохранители с характеристиками срабатывания gG или gL (классификация согласно требованиям стандартов ГОСТ Р 50339. 0-92 ( МЭК 60269-1-86) или VDE 0636 (Германия) соответственно).

Практически все производители устройств защиты от импульсных перенапряжений в своих каталогах приводят требования по номинальному значению и типу характеристики срабатывания предохранителей дополнительной защиты от токов короткого замыкания. Как уже указывалось выше, для этих целей используются предохранители типа gG или gL, предназначенные для защиты проводок и распределительных устройств от перегрузок и коротких замыканий. Они обладают значительно меньшим (на 1-2 порядка) временем срабатывания по сравнению с автоматическими выключателями тех же номиналов. При этом предохранители имеют более высокую стойкость к импульсным токам значительных величин. Практический опыт и данные экспериментальных испытаний показывают, что автоматические выключатели очень часто повреждаются при воздействии импульсных перенапряжений. Известны случаи подгорания контактов или приваривания их друг к другу. И в том и в другом случае автоматический выключатель не сможет в дальнейшем выполнять свои функции.

Возможны различные варианты применения предохранителей и, соответственно, существует ряд особенностей, которые необходимо учитывать еще на этапе проектирования схемы электроснабжения или при изготовлении щитовой продукции. Одна из таких особенностей заключается в том, что в случае, если в качестве защиты от токов короткого замыкания будет использоваться только общая защита (вводные предохранители), то при коротком замыкании в любом УЗИП (первой, второй или третьей ступени) всегда будет обесточиваться вся электроустановка в целом или какая-то ее часть. Применение предохранителей, включенных последовательно с каждым защитным устройством, исключает такую ситуацию. Но при этом встает вопрос подбора предохранителей с точки зрения селективности (очередности) их срабатывания. Решение этого вопроса осуществляется путем применения предохранителей тех типов и номиналов, которые рекомендованы производителем конкретных моделей устройств защиты от перенапряжений.

Пример установки предохранителей F7-F12 приведен на рисунке 4.

Рис.4 Установка защитных устройств в TN-S сеть 220/380 В

ПРИМЕР: При использовании в схеме, приведенной на рисунке 4, разрядников HS55 в первой ступени защиты и варисторных УЗИП PIII280 во второй ступени применение предохранителей F5-F7 и F8-F10 будет обусловлено выбором номинального значения предохранителей F1-F3:

· При значении F1-F3 более 315 А gG, значения F7-F9 и F10-F12 выбираются 315 А gG и 160 А gG соответственно;

· При значении F1-F3 менее 315 А gG, но более 160 А gG, предохранители F7-F9 можно не устанавливать, F10-F12 выбираются - 160 А gG;

· При значении F1-F3 менее 160 А gG, предохранители F7-F12 можно не устанавливать.

Иногда может потребоваться, чтобы в случае возникновения короткого замыкания в защитных устройствах не срабатывал общий предохранитель на вводе электропитающей установки. Для этого необходимо устанавливать в цепи каждого УЗИП предохранители с учетом коэффициента (1,6). Т.е. если предохранитель на входе электроустановки имеет номинальное значение 160 А gG, то предохранитель включенный последовательно с УЗИП должен иметь номинал 100 А gG.

Применение для данных целей автоматических выключателей осложняется причинами, перечисленными выше, а также не соответствием их времятоковых характеристик характеристикам предохранителей.

3. Часто встречающиеся недостатки в конструктивном исполнении устройств защиты от импульсных перенапряжений

Многими фирмами-производителями предлагаются защитные устройства классов I и II, состоящие из базы, предназначенной для установки на DIN-рейку, и сменного модуля с нелинейным элементом (разрядником или варистором) с ножевыми вставными контактами. Такое конструктивное исполнение кажется на вид более выгодным и удобным для заказчика, чем монолитный корпус, в виду возможности более простого осуществления измерения сопротивления изоляции электропроводки (при измерениях повышенными напряжениями этот модуль можно просто изъять). Однако способность сконструированных таким способом контактов пропускать импульсные токи не превышает предел Imax = 25 kA для волны (8/20 мкс) и Iimp = 20 kA для волны (10/350 мкс).

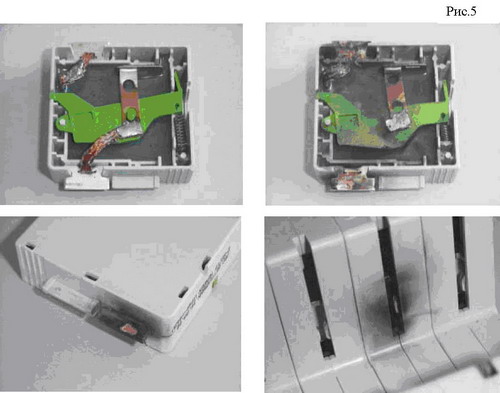

Несмотря на это, некоторые изготовители показывают в рекламных каталогах для таких защитных устройств максимальные разрядные способности величинами до Imax = 100 kA (8/20 мкс) или Iimp = 25 kA (10/350 мкс). К сожалению, это не подтверждается практическими данными. Уже при первом ударе испытательного импульса тока с такой амплитудой произойдут пережоги и разрушение не только ножевых контактов сменного модуля, но также и повреждение контактов клемм в базе. Разрушительное воздействие испытательного импульса тока Imax = 50 kA (8/20 мкс) на механическую часть такой системы и ножевой контакт показано на следующих фотографиях (рис. 5). Очевидно, что после такого воздействия сложным становится, собственно, сам вопрос извлечения вставки из базы, так как их контакты могут привариться друг к другу. Даже если вставку удастся отсоединить от базы, последнюю будет нельзя использовать далее из-за подгоревших контактов, которые приведут к резкому возрастанию переходного сопротивления и, соответственно, уровня защиты данного УЗИП.

Для того чтобы избежать подобных последствий, защитные устройства модульной конструкции необходимо применять только тогда, когда существует гарантия, что ожидаемые импульсные воздействия не превысят указанных выше значений. Это может быть выполнено в случае правильного выбора типов и классов УЗИП для конкретной электроустановки и согласования их параметров между ступенями защиты.

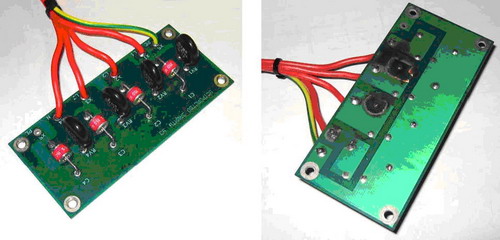

4. Использование УЗИП для защиты вторичных источников питания

Одним из наиболее часто используемых вторичных источников питания является выпрямитель. Следует отметить, что практика установки элементов защиты от перенапряжений (разрядников, варисторов и т.п.) на платах или внутри блоков выпрямителя, является не правильной с нашей точки зрения. Существующий опыт показывает, что эти варисторы как правило рассчитаны на токи 7 – 10 кА (форма импульса 8/20 мкС) и по своим параметрам соответствуют третьему классу защиты согласно ГОСТ Р 51992-2002( МЭК 61643-1-98). Как правило, эксплуатирующие организации считают данный тип защиты достаточным и никаких дополнительных мер для повышения надежности работы оборудования не принимают. Однако, при отсутствии дополнительных внешних устройств защиты от импульсных перенапряжений более высокого класса, а так же при возникновении длительных превышений рабочего напряжения питающей сети в данной ситуации возможно возникновение двух типовых аварийных ситуаций:

a) Токи значительных величин, возникающие при срабатывании установленных внутри модуля варисторов, будут протекать по печатным проводникам плат или проводам внутри блоков выпрямителя по кратчайшему пути к заземляющей клемме стойки. Это может вызвать выгорание печатных проводников на платах и возникновению на параллельных незащищенных цепях наводок, которые в свою очередь приведут к выходу из строя электронных элементов блока выпрямителя. При превышении максимальных импульсных токов, определенных для данного варистора изготовителем, возможно, его возгорание и даже разрушение, что может привести к пожару и механическому повреждению самого выпрямителя (более подробно описано в п.п. 2.1).

b) Несколько другая ситуация возникает в случае длительного установившегося превышения действующего напряжения в сети над максимальным допустимым рабочим напряжением Uc, определенным ТУ для данного варистора (как правило используются варисторы с Uc = 275 В). Подробно данная ситуация была описана выше (см п.п. 2.2). В результате описанного воздействия появляется вероятность возгорания печатных плат и внутренней проводки, а так же возникновения механических повреждений (при взрыве варистора), что подтверждается статистикой организаций, осуществляющих ремонт выпрямителей.

Пример таких повреждений показан на рисунке 6.

Рис.6

С точки зрения решения проблем описанных в пункте (а), наиболее правильным является вариант установки защитных устройств, при котором они размещаются в отдельном защитном щитке или в штатных силовых и распределительных щитах электроустановки объекта. Применение внешних дополнительных устройств защиты позволяет защитить выпрямитель от импульсных перенапряжений величиной в сотни киловольт и соответственно снизить до допустимого (7 – 10 кА) значения величины импульсных токов, которые будут протекать через варисторы, встроенные в выпрямитель, или практически полностью исключить их.

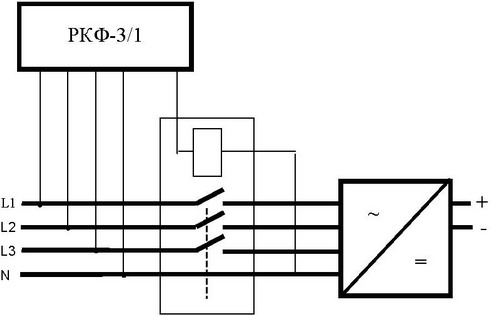

Для защиты оборудования от длительного установившегося превышения действующего напряжения в сети (пункт b) можно использовать устройства контроля напряжения фазы или подобные им (см. рис. 7).

Рис. 7 Подключение устройства контроля фаз РКФ-3/1

[ http://www.energo-montage.ru/pages/top/articles/osobennosti_ekspluatacii_uzip/index_76.html]

Тематики

Синонимы

EN

3.1.45 устройство защиты от импульсных перенапряжений (surge protective device); SPD: Устройство, предназначенное для ограничения перенапряжения и скачков напряжения; устройство содержит, по крайней мере, один нелинейный компонент.

Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-2-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 2. Оценка риска оригинал документа

3.53 устройство защиты от импульсных перенапряжений (surge protective device); SPD: Устройство, предназначенное для ограничения перенапряжения и скачков напряжения; устройство содержит по крайней мере один нелинейный компонент.

Источник: ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010: Менеджмент риска. Защита от молнии. Часть 1. Общие принципы оригинал документа

3.33 устройство защиты от импульсных перенапряжений (surge protection device, SPD): Устройство, предназначенное для подавления кондуктивных перенапряжений и импульсных токов в линиях.

Источник: ГОСТ Р 51317.1.5-2009: Совместимость технических средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные большой мощности на системы гражданского назначения. Основные положения оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > устройство защиты от импульсных перенапряжений

СтраницыСм. также в других словарях:

чего-н — чего н. Текущий момент. Б Составная часть какого н. процесса, действия. На фотографии снят один из моментов обучения плаванию. 3. Обстоятельство, сопутствующее условие. Своевременное поступление сырья является важным моментом в выполнении… … Толковый словарь Ушакова

Фатимские явления Девы Марии — Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности … Википедия

Электрокапиллярные явления — Эти явления возникают вообще при существовании разности электрических напряжений между соприкасающимися телами. Эти явления более всего изучены при соприкосновении ртути с водными растворами кислот или солей. Они обусловливаются изменением… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Электрокапиллярные явления* — возникают вообще при существовании разности электрических напряжений между соприкасающимися телами. Эти явления более всего изучены при соприкосновении ртути с водными растворами кислот или солей. Они обусловливаются изменением поверхностного… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ПЕРЕНОСА ЯВЛЕНИЯ — необратимые процессы, в результате к рых в физ. системе происходит пространств. перенос электрич. заряда, массы, импульса, энергии, энтропии или к. л. другой физ. величины. П. я. описываются кинетич. ур ниями (см. КИНЕТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ). Причины П … Физическая энциклопедия

НЕЛИНЕЙНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПЛАЗМЕ — возникают в результате взаимодействия волн, полей и частиц, при к рых не выполняется принцип суперпозиции волн и к рые описываются с учётом нелинейных слагаемых в ур ниях кинетики или динамики плазмы и в ур ниях Максвелла. Плазма, в особенности… … Физическая энциклопедия

Капиллярные явления — Капиллярные явления: а перемещение жидкости в капилляре под действием разности капиллярных давлений; r1, r2 радиусы капилляра (r1) > (r2); б стягивающее действие капиллярного давления в капилляре с гибкими стенками. КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, явления,… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

Фотоэлектрические явления — электрические явления, происходящие в веществах под действием электромагнитного излучения. Поглощение электромагнитной энергии в веществе происходит всегда отдельными порциями – квантами (Фотонами), равными ηω(η – Планка постоянная, ω–… … Большая советская энциклопедия

День явления чудесных сил Будды Шакьямуни — День явления чудесных сил Будды один из важнейших буддийских праздников. Праздник связан с деяниями основателя буддизма Будды Шакьямуни, победившего лжеучителей в соревнованиях по сверхъестественным способностям. В 2011 г. День явления чудесных… … Энциклопедия ньюсмейкеров

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ — нелинейные оптич. явления, наблюдаемые в импульсных и в модулированных во времени полях эл. магн. волн. Большинство Н. н. о. я. обусловлено инерционностью среды, как инерционностью локального нелинейного отклика, так и инерционностью отклика… … Физическая энциклопедия

СОРПЦИОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ — (у биоколлоидов) (от лат. sorbere поглощать), процессы, связанные с поглощением жидкостью или твердым телом веществ, находящихся в соприкасающейся среде. Различают три основных вида сорпции: растворение, или абсорпцию, поверхностную конденсацию,… … Большая медицинская энциклопедия

Перевод: с русского на все языки

со всех языков на русский- Со всех языков на:

- Русский

- С русского на:

- Все языки

- Адыгейский

- Английский

- Башкирский

- Венгерский

- Греческий

- Испанский

- Итальянский

- Немецкий

- Таджикский

- Татарский

- Украинский

- Французский