-

21 ECONOMIC AND MONETARY UNION (EMU)

Экономический и валютный союз

Объединение стран-членов Европейского союза (см. European Union) на основе единой валюты и координации денежно-кредитной политики. Создание ЭВС - завершающий этап интеграционного процесса в Европе. Его начало было положено Маастрихским договором 1991 г., в котором были определены четкие критерии, которым должны были соответсвовать члены Союза: уровень инфляции ниже 3%, дефицит государственного бюджета не более 3% ВВП, государственный долг не более 6% ВВП. В 1998 г. одиннадцать из пятнадцати стран Евросоюза (кроме Норвегии, Греции, Швеции и Великобритании) объединились в валютный союз и учредили Центральный европейский банк. В 1999 г. была введена единая валюта евро как средство безналичных расчетов, а в 2002 г. - в качестве средства обращения внутри ЕС, что завершило процесс интеграции. См. также European Monetary System.Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. > ECONOMIC AND MONETARY UNION (EMU)

-

22 ECONOMIC MAN

Экономический человек

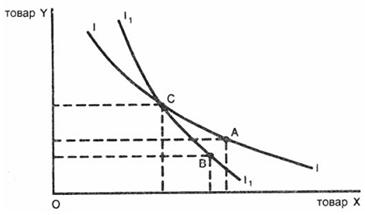

(homo economicus). Представление о человеке как о рационально мыслящем субъекте при определении им своих экономических целей и принятии решений соответственно поставленным целям. Предприниматель, например, задается целью получить максимальную прибыль и соответственно корректирует объем своего производства и цену своей продукции для достижения этой цели. Потребитель же пытается максимизировать полезность и определяет свой выбор товара в зависимости от своего вкуса и цены на этот товар. Рассмотрим график. С помощью этого графика можно объяснить, почему кривые безразличия потребителя никогда не пересекаются (при допущении о рациональном поведении потребителя (rational behavior)). Кривые безразличия содержат в себе информацию о предпочтениях, отдаваемых потребителем продукту X или продукту Y. Точка А на кривой II показывает более высокий уровень удовлетворения потребности потребителя по сравнению с точкой B на кривой I1I1, т.к. в точке А сосредоточено большее количество обоих продуктов. Точка С лежит на обеих кривых безразличия. Это говорит о том, что потребитель, отдав предпочтение комбинации продуктов, соответствующее точке А, а не B, теперь рассматривает эти продукты как обладающие одинаковой полезностью в точке С. Если потребитель мыслит рационально, такая противоречивая ситуация просто не может возникнуть; следовательно, кривые безразличия не пересекаются. См. Consumer rationality, Consumer equilibrium.

С помощью этого графика можно объяснить, почему кривые безразличия потребителя никогда не пересекаются (при допущении о рациональном поведении потребителя (rational behavior)). Кривые безразличия содержат в себе информацию о предпочтениях, отдаваемых потребителем продукту X или продукту Y. Точка А на кривой II показывает более высокий уровень удовлетворения потребности потребителя по сравнению с точкой B на кривой I1I1, т.к. в точке А сосредоточено большее количество обоих продуктов. Точка С лежит на обеих кривых безразличия. Это говорит о том, что потребитель, отдав предпочтение комбинации продуктов, соответствующее точке А, а не B, теперь рассматривает эти продукты как обладающие одинаковой полезностью в точке С. Если потребитель мыслит рационально, такая противоречивая ситуация просто не может возникнуть; следовательно, кривые безразличия не пересекаются. См. Consumer rationality, Consumer equilibrium. Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. > ECONOMIC MAN

-

23 economic efficiency

экономическая рентабельность

экономическая эффективность

—

[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]Тематики

Синонимы

EN

экономическая эффективность

Степень превышения результатов над затратами.

[СТО Газпром РД 2.5-141-2005]

экономическая эффективность

1. Способность системы (не только экономической системы, но и иной, например, технической, социальной) в процессе ее функционирования производить экономический эффект (потенциальная эффективность) и действительное создание такого эффекта (фактическая эффективность). См. также: Продуктивность, Экономический потенциал. 2. Ситуация, когда невозможно изменить распределение ресурсов так, что один из субъектов экономики улучшит свое положение, а другой не ухудшит — это называется эффективность по Парето (см. Оптимальность по Парето). При функционировании экономических систем всегда наблюдается некоторый разрыв между их потенциальной и фактической эффективностью, что свидетельствует о действии тормозящих факторов, своего рода «трения«, если (вслед за венгерским экономистом Я.Корнаи) использовать здесь физическую терминологию. Такими факторами являются: неоптимальное распределение ресурсов, несовершенство экономических стимулов, недостаточное качество выполнения принимаемых решений, завышенные лаги реализации капиталовложений и др. Учет «трения» надо считать существенным условием адекватности и практической ценности экономико-математических моделей. 3. Способность системы производить при ее изменении ( и при изменении условий ее функционирования) больший экономический эффект, чем в других условиях, а также реализация этой способности. Иными словами, здесь речь идет об эффективности изменения системы. При рассмотрении в динамическом аспекте эффективность изменений обычно выявляется из сопоставления с некоторыми исходными, начальными условиями. 4. Количественно определенная характеристика указанной в пп. 1 и 3 способности, в принципе дающая возможность: а) сопоставления эффективности одной системы в разных условиях; б) сравнения эффективности разных систем между собой; в) определения так называемой абсолютной эффективности, что, однако, является еще далеко не разрешенной задачей, ибо требует не только надежного измерения экономических величин, но и согласованной, общепринятой точки отсчета. В этом смысле применяются, например, термины: эффективность хозяйственных решений (мероприятий), эффективность производства. Следует подчеркнуть, что в отличие от экономического эффекта Э.э. в этом значении — не абсолютная (эффект за определенный период), а относительная величина, наиболее распространенный способ ее определения заключается в делении величины эффекта на величину затрат (эффект на единицу затрат). Отсюда при прочих равных условиях чем больше экономический эффект (или результаты) и меньше примененные для этого ресурсы, тем выше эффективность системы. Уровень эффективности — важнейшая характеристика качества системы и качества решений (действий), изменяющих ее. Вариант функционирования экономической системы, обеспечивающий наибольшую ее эффективность в данных условиях (при заданных ограничениях) является оптимальным. 5. Наряду с общей эффективностью функционирования системы (пп.1-4) рассматривается частная эффективность ее отдельных частей и факторов, воздействующих на нее. Мерой частной эффективности является ее вклад в общую эффективность (cм. Эффективность факторов производства, Эффективность капитальных вложений, Предельный эффект затрат, Производительность труда, Совокупная факторная продуктивность, Факторная производительность, Фондоотдача.) Понятие «эффективность экономической системы» часто отождествляют с понятиями оптимальности и интенсивности. Однако эффективность является синонимом оптимальности лишь в том случае, если качество системы оценивается по критерию ее эффективности, а не по иным критериям (например, по скорости роста, по обеспечению социальной справедливости и т.п.). В этом случае, соответственно, критерий оптимальности — то же, что критерий эффективности. Понятие интенсивности функционирования экономической системы также не полностью совпадает с понятием ее Э.э. ибо означает степень реализации потенциальной Э.э. на том или ином этапе, т.е. сокращение того «трения», о котором говорилось в п.2. Впрочем, есть авторы, которые именно это сокращение называют Э.э. системы, что вряд ли обоснованно. См. также: Экономический эффект, Эффективность, Эффективность потребления благ, Эффективность производства, Эффективность экономических решений (мероприятий), Эффективность экономического развития.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > economic efficiency

-

24 reserves

резервы

1. В Великобритании к резервам относят золото и свободно конвертируемую валюту, принадлежащие Банку Англии (Bank of England), и резервную позицию в Международном валютном фонде (international Monetary Fund).

2. В других странах-аналогичные активы, принадлежащие находящемуся под контролем государства центральному банку (central bank).

3. См.: reserve (резервный фонд).

[ http://www.vocable.ru/dictionary/533/symbol/97]

резервы

ресурсы

1. То же, что запасы, т.е. ресурсы, находящиеся на хранении (не используемые в данный момент) и предназначенные для удовлетворения спроса на эти ресурсы в будущем. Это необходимый элемент сбалансированного плана, причем задача всегда состоит в том, чтобы планировать и поддерживать оптимальный уровень Р.: слишком большой обременяет экономический объект, слишком малый — делает его функционирование ненадежным, неустойчивым. Сказанное относится к Р. сырья, материалов, готовых изделий, производственных мощностей, так же как и к резервам оборотных средств, и т.п.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

Синонимы

EN

резервы (ресурсы)

1. То же, что запасы, т.е. ресурсы, находящиеся на хранении (не используемые в данный момент) и предназначенные для удовлетворения спроса на эти ресурсы в будущем. Это необходимый элемент сбалансированного плана, причем задача всегда состоит в том, чтобы планировать и поддерживать оптимальный уровень Р.: слишком большой обременяет экономический объект, слишком малый — делает его функционирование ненадежным, неустойчивым. Сказанное относится к Р. сырья, материалов, готовых изделий, производственных мощностей, так же как и к резервам оборотных средств, и т.п.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > reserves

-

25 chômage

безработица

—

[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

безработица

Неполное вовлечение трудовых ресурсов (экономически активного населения) в экономический процесс. По международно-признанному определению, безработным считается тот, кто не имеет работы, ищет работу и готов в любой момент начать работать. Официальная российская статистика считает безработными только тех, кто официально зарегистрирован на бирже труда (по мнению некоторых экспертов, это примерно половина действительно безработных). Несколько по-иному различаются открытая и скрытая Б. Открытая относится к трудоспособным лицам, действительно нигде не работающим и не получающим, таким образом, средств к существованию (в отличие, например, от занятых в теневом бизнесе). Скрытая – к тем, кто числится на работе, но находится в вынужденных отпусках, занят неполный рабочий день и т.п. (ситуация, которая была характерна для многих предприятий в начале 90-х гг.). В принципе, в плановой экономике, где цены и зарплаты контролируются, можно гарантировать рабочее место каждому, не подвергая экономику опасности высокой инфляции (хотя за это преимущество приходится платить существенно более низкой эффективностью экономической системы и, соответственно, более низким уровнем жизни населения). Иное дело в рыночной экономике. Там безработица, при всей ее нежелательности, все же должна быть достаточной, чтобы страна не сорвалась в ускоренную инфляцию. Зависимость темпа инфляции от уровня занятости для рыночной экономики выражена т.н. кривой Филлипса. Она показывает, что инфляция неизбежна, если уровень занятости окажется выше определенной отметки. Подробнее см. Филлипса кривая. Не ускоряющий инфляцию (инфляционно нейтральный) уровень безработицы (НУИУБ) [non-accelerating inflation rate of unemployment] – некий промежуточный уровень безработицы, при котором инфляция остается неизменной. Разумеется, в перспективе, с изменением общественных институтов можно НУИУБ снизить, но все же при любом состоянии общества, имеющего рыночную экономику, всегда существует некоторый критический уровень безработицы, ниже которого инфляция начинает расти бесконечно (в силу раскручивания спирали «заработная плата – цены»).

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]EN

unemployment

The condition of being without remunerative employment. (Source: CED)

[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]Тематики

EN

DE

FR

Франко-русский словарь нормативно-технической терминологии > chômage

-

26 Arbeitslosigkeit

безработица

—

[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

безработица

Неполное вовлечение трудовых ресурсов (экономически активного населения) в экономический процесс. По международно-признанному определению, безработным считается тот, кто не имеет работы, ищет работу и готов в любой момент начать работать. Официальная российская статистика считает безработными только тех, кто официально зарегистрирован на бирже труда (по мнению некоторых экспертов, это примерно половина действительно безработных). Несколько по-иному различаются открытая и скрытая Б. Открытая относится к трудоспособным лицам, действительно нигде не работающим и не получающим, таким образом, средств к существованию (в отличие, например, от занятых в теневом бизнесе). Скрытая – к тем, кто числится на работе, но находится в вынужденных отпусках, занят неполный рабочий день и т.п. (ситуация, которая была характерна для многих предприятий в начале 90-х гг.). В принципе, в плановой экономике, где цены и зарплаты контролируются, можно гарантировать рабочее место каждому, не подвергая экономику опасности высокой инфляции (хотя за это преимущество приходится платить существенно более низкой эффективностью экономической системы и, соответственно, более низким уровнем жизни населения). Иное дело в рыночной экономике. Там безработица, при всей ее нежелательности, все же должна быть достаточной, чтобы страна не сорвалась в ускоренную инфляцию. Зависимость темпа инфляции от уровня занятости для рыночной экономики выражена т.н. кривой Филлипса. Она показывает, что инфляция неизбежна, если уровень занятости окажется выше определенной отметки. Подробнее см. Филлипса кривая. Не ускоряющий инфляцию (инфляционно нейтральный) уровень безработицы (НУИУБ) [non-accelerating inflation rate of unemployment] – некий промежуточный уровень безработицы, при котором инфляция остается неизменной. Разумеется, в перспективе, с изменением общественных институтов можно НУИУБ снизить, но все же при любом состоянии общества, имеющего рыночную экономику, всегда существует некоторый критический уровень безработицы, ниже которого инфляция начинает расти бесконечно (в силу раскручивания спирали «заработная плата – цены»).

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]EN

unemployment

The condition of being without remunerative employment. (Source: CED)

[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]Тематики

EN

DE

FR

Немецко-русский словарь нормативно-технической терминологии > Arbeitslosigkeit

-

27 unemployment

безработица

—

[ http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]

безработица

Неполное вовлечение трудовых ресурсов (экономически активного населения) в экономический процесс. По международно-признанному определению, безработным считается тот, кто не имеет работы, ищет работу и готов в любой момент начать работать. Официальная российская статистика считает безработными только тех, кто официально зарегистрирован на бирже труда (по мнению некоторых экспертов, это примерно половина действительно безработных). Несколько по-иному различаются открытая и скрытая Б. Открытая относится к трудоспособным лицам, действительно нигде не работающим и не получающим, таким образом, средств к существованию (в отличие, например, от занятых в теневом бизнесе). Скрытая – к тем, кто числится на работе, но находится в вынужденных отпусках, занят неполный рабочий день и т.п. (ситуация, которая была характерна для многих предприятий в начале 90-х гг.). В принципе, в плановой экономике, где цены и зарплаты контролируются, можно гарантировать рабочее место каждому, не подвергая экономику опасности высокой инфляции (хотя за это преимущество приходится платить существенно более низкой эффективностью экономической системы и, соответственно, более низким уровнем жизни населения). Иное дело в рыночной экономике. Там безработица, при всей ее нежелательности, все же должна быть достаточной, чтобы страна не сорвалась в ускоренную инфляцию. Зависимость темпа инфляции от уровня занятости для рыночной экономики выражена т.н. кривой Филлипса. Она показывает, что инфляция неизбежна, если уровень занятости окажется выше определенной отметки. Подробнее см. Филлипса кривая. Не ускоряющий инфляцию (инфляционно нейтральный) уровень безработицы (НУИУБ) [non-accelerating inflation rate of unemployment] – некий промежуточный уровень безработицы, при котором инфляция остается неизменной. Разумеется, в перспективе, с изменением общественных институтов можно НУИУБ снизить, но все же при любом состоянии общества, имеющего рыночную экономику, всегда существует некоторый критический уровень безработицы, ниже которого инфляция начинает расти бесконечно (в силу раскручивания спирали «заработная плата – цены»).

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]EN

unemployment

The condition of being without remunerative employment. (Source: CED)

[http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en]Тематики

EN

DE

FR

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > unemployment

-

28 economic indicator

эк., стат. экономический показатель [индикатор\] (абсолютный или относительный показатель, характеризующий тенденции в протекании каких-л. экономических процессов на уровне экономики в целом, отдельных отраслей и рынков или отдельных экономических субъектов; напр., на макроуровне это ВВП, темп экономического роста, совокупный спрос, уровень безработицы и т. д., на макроуровне — размер прибыли компании, оборачиваемость активов компании, соотношение величины дивидендов и прибыли на одну акцию и т. д.)Syn:See:macroeconomic indicator, microeconomic indicator, federal budget 2), social indicator, budget, customer demand, personal spending, consumer credit, inflation, money supply, unemployment, employment report, jobless claims, help-wanted index, productivity, factory orders, building permits, housing starts, Redbook, unit labour cost, business inventories, wholesale inventory, wholesale price index, consumer price index, Purchasing Manager Index, Consumer Confidence Index, capacity utilization, balance of trade, balance of payments, import prices, export prices, Confederation of British Industry, coincident indicators, lagging indicators, leading indicators, budget assumption, comparable prices, deflator, building permits, budget assumption, capping, economic aggregate, federal budget, general price level, genuine progress indicator, inflow of funds* * *1) экономический показатель; 2) экономические показатели* * *. статистические данные, показывающие общие тенденции в экономике; . Глоссарий финансовых и биржевых терминов . -

29 scale

1. n чаша весовto tip the scale — перевесить, склонить чашу весов

2. n платформа весов3. n обыкн. весыdigital scale — весы с цифровым отсчетом; цифровые весы

4. n весы для взвешивания жокеевClerk of the Scales — служащий, взвешивающий жокеев перед скачками

5. n поэт. Весыvictory was long in the scale — долгое время трудно было сказать, кто победит

6. v весить, иметь вес7. v взвешивать8. v взвешиваться9. n чешуйка10. n собир. чешуя11. n накипь; осадокscale producing water — жесткая вода, образующая накипь

12. n тех. окалина13. n зубной камень14. n тонкая металлическая пластинка15. n щёчки, накладки16. n редк. погон17. n хим. неочищенный парафин18. n энт. червец, щитовка, тля19. v очищать, чистить; сниматьto photograph to half scale — снимать в масштабе 1:2

20. v лущить21. v соскабливать, счищатьto scale a boiler — чистить котёл, снимать накипь с котла

22. v снимать окалину23. v редк. прочищать орудие24. v лупиться, шелушиться25. v покрывать накипью; образовывать осадок; покрывать слоем26. v покрываться накипью, осадком, слоем; образовывать окалину27. v диал. разбрасывать, распространять28. n масштаб29. n соотношение, масштабscale of investment — размер капвложений; масштабы вложений

plotting scale — масштаб чертежа; масштабная линейка

30. n размер, охват; размахexternal diseconomy of scale — отрицательный экономический эффект, обусловленный увеличением размеров фирм и масштабов деятельности

31. n шкала, градуировкаthe scale on this ruler is in both centimetres and inches — деления на этой линейке и в сантиметрах и в дюймах

Kelvin scale — шкала абсолютной температуры, шкала Кельвина

binary scale — двоичная шкала; двоичная система счисления

32. n градация; шкала, таксаscale of payments — шкала ставок оплаты ; шкала заработной платы

33. n психол. серия тестов для проверки способностей или успехов учащихся34. n муз. гамма35. n гамма цветов36. n уровень, ступень; положение, местоas we rise in the zoological scale … — по мере того, как человек поднимался по ступеням зоологической лестницы …

37. n уст. лестница; ступени лестницы38. n масштабная линейка39. n мат. система счисленияtwo scale — двоичная шкала; двоичная система счисления

40. v изображать в определённом масштабе41. v вычислить или определить по масштабу42. v сводить к общим масштабам, к одному масштабу43. v быть соизмеримым, сопоставимым, иметь общий масштаб44. v градуировать, наносить деления45. v вычислять размах, охват; регулировать объёмa production schedule scaled to actual need — производственный график, составленный с учётом практических потребностей

to scale smth. down — постепенно сокращать

46. v подниматься, взбиратьсяto scale a castle wall — взобраться по стене замка, взять замок штурмом

47. v перелезатьСинонимический ряд:1. balance (noun) balance; steelyard; trebuchet2. covering (noun) coating; covering; crust; dander; film; flake; incrustation; layer; plate; scurf3. degree (noun) degree; proportion; rate; ratio4. gradation (noun) clef; degrees; diapason; gamut; gradation; key; progression; range; series; spectrum; steps5. ascend (verb) ascend; climb; escalade; escalate; go up; mount; progress; surmount; upclimb; upgo6. measure (verb) balance; compare; compute; gauge; measure; size; weigh7. peel (verb) decorticate; delaminate; desquamate; excorticate; exfoliate; flake; flake off; peel; skin; strip -

30 inflation

вспухание

опухоль

вздутие

вздутость

—

[ http://slovarionline.ru/anglo_russkiy_slovar_neftegazovoy_promyishlennosti/]Тематики

Синонимы

EN

инфляция

Обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и падением реальной заработной платы. Кредитная И. - чрезмерное расширение кредита банками. Индуцированная И. - И., обусловленная какими-либо экономическими факторами. Административная И. - И., порождаемая административными (управляемыми) ценами. Социальная И. - рост цен под влиянием роста издержек, связанных с новыми общественными требованиями к качеству продукции, охране окружающей среды и т.п. Термин И. часто употребляется, если речь идет о чрезмерном повышении цен. Государственная политика, направленная на урегулирование денежного обращения, сжатие массы денег, прекращение неумеренного роста цен называется антиинфляционной политикой, которая может предупреждать раскручивание маховика И. (упреждающая антиинфляционная политика) и проводиться на фоне уже прогрессирующей инфляционной ситуации. В этом случае осуществляется разновидность антиинфляционной политики - дефляционная политика.

[ http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html]

инфляция

Процесс общего роста цен, приводящего к снижению покупательной способности номинальной денежной единицы в результате избытка денег в экономике сверх потребностей товарооборота (с учетом услуг). Различается медленная, «ползучая» И. (обычно при этом индекс цен растет в пределах 4-6% в год) и ускоренная («галопирующая«) И., иногда ее называют еще И. двузначных процентов. Наконец, гиперинфляция — ее типичным примером было катастрофическое обесценение рубля в начале 20-х гг. Существует ряд не только разных, но и противоречивых объяснений причин и трактовок экономических последствий И. Среди причин называется переполнение каналов денежного обращения (само слово И. происходит от inflatio — вздутие, переполнение): - в результате оплаты труда (то есть пополнения этих каналов), не дающего немедленной отдачи в виде оплачиваемых товаров и услуг (то есть оттока денег из этих каналов). Таковы, например, труд в производстве вооружений, в строительстве (см. Инфляционная неустойчивость экономики); — вследствие дефицитного финансирования государственных мероприятий, когда рост государственных расходов не сопровождается соответствующими поступлениями средств в бюджет. Практика показывает, что дефицит государственного бюджета, не покрываемый внешними источниками (напр. иностранными кредитами), неминуемо ведет к инфляции; - в ситуации, когда заработная плата работников отрасли или производства, увеличивших производительность труда, оправданно повышается, но вслед за тем «по аналогии» повышают зарплату и в тех отраслях, где подобного роста эффективности не наблюдалось; — из-за повышения предприятиями цен на продукцию как реакции на рост издержек (например, в связи с повышением стоимости сырья и материалов, ростом заработной платы работников); — в результате так называемого “бегства от денег”, когда распространяются инфляционные ожидания: население, обнаруживая рост цен, торопится закупать товары впрок, тем самым стимулируя дальнейшее ускорение этого роста. Перечисленные (и, возможно, иные) причины возникновения И. принято группировать в два понятия: инфляция издержек [cost-push inflation] и инфляция спроса [demand-pull inflation]. И многие экономисты спорят: какая из них первична, какая — вторична. Однако монетаристы утверждают, что И. это всегда денежный феномен, и ее динамика определяется количеством денег в экономике, а не непосредственно перечисленными причинами, лежащими «на стороне» производства, психологии и пр.. Исходя из классического уравнения обмена (см. Количественная теория денег), они преобразуют его в модель динамики инфляции, которая показывает, что основная причина ее ускорения состоит в более быстром росте номинальной денежной массы по сравнению с ростом национального продукта в физическом выражении: где iP — индекс роста цен (индекс инфляции); iM — индекс роста денежной массы; iV — индекс роста скорости обращения денег, находящихся в обороте; iQ — индекс роста реального продукта. Это означает, что темпы инфляции прямо пропорциональны темпам прироста денежной массы, темпам увеличения скорости денежного обращения и обратно пропорциональны темпам прироста реального продукта. В 1976 году профессор М. Фридман получил Нобелевскую премию за цикл работ, демонстрирующих денежную природу инфляции в современном мире. Для практической денежной политики важно, что временные лаги между ростом денежного предложения и темпами инфляции – параметр, который трудно прогнозировать. Так же, как и спрос на деньги, это один из самых трудных для анализа экономических показателей. Стратегически, в долгосрочной перспективе, темпы инфляционных процессов определяются динамикой денежного спроса и предложения. Однако, если рассматривать краткосрочные колебания темпов инфляции, немонетарные факторы тоже имеют некоторое значение. По расчетам Института экономической политики, в России вклад монетарных факторов в темпы инфляции (если учесть инфляционную инерцию) в первом десятилетии 21 века составил около 80%.. Споры вокруг соотношения денежной и затратной природы инфляции иногда приобретают причудливую форму. Например, как сообщали «Известия» от 24.03.2006 («Это средневековая хиромантия»), Герман Греф был «готов выдвинуть» Чубайса на Нобелевскую премию, если тот «сможет доказать, что повышение тарифов на услуги естественных монополий не влияет на инфляцию». Развернувшаяся дискуссия показала, что, при всей внешней парадоксальности, теоретически прав был Чубайс. Дело в том, что при данном количестве денег у населения повышение тарифов просто сократит платежеспособный спрос на другие товары (на них людям придется экономить, чтобы оплатить обязательные расходы), и в результате цены на эти товары снизятся. Общий уровень инфляции останется неизменным. Но если добавить денег в экономику, такой спрос не сократится и, следовательно, инфляция усилится. А это говорит о том, что и при росте издержек на отдельные товары или услуги инфляция зависит от изменений денежной массы, то есть от того, что называется монетарными факторами. При росте инфляции падает запас реальных денег у населения и растет скорость обращения денег. Увеличение номинальной массы денег, (например, с помощью так наз.»печатного станка» или эмиссии) приводит с некоторым лагом к дальнейшему повышению уровня инфляции, вопреки надеждам тех, кто считает что эмиссия – средство стабилизации экономики. Начало рыночных реформ ознаменовалось взлетом инфляции. Причина – очевидна. Вопреки расхожим мнениям И. возможна не только при рыночном, но и при централизованно планируемом хозяйстве (в последнем случае она обычно принимает скрытую форму, которая внешне проявляется во всеобщем дефиците товаров и услуг, цены на которые оказывались ниже цен равновесия между спросом и предложением). Поэтому когда начали устанавливаться экономически оправданные равновесные цены (что является решающим условием нормального функционирования рыночного хозяйства!), то явная И. достигла весьма высокого уровня, временами угрожая срывом в гиперинфляцию. Так было, например, во второй половине 1992 года после крупной операции кредитования промышленности, проведенной Центральным банком России — что сорвало начавшуюся было «шоковую» терапию экономики и перевело Россию в разряд тех постсоциалистических стран, которые проводили экономические реформы постепенно, так называемым градуалистским путем (см. Градуализм). Результат известен: трудности, переживаемые народом, остались, спад производства, временно замедлившийся, вскоре продолжился — в то время как страны, которые довели «шоковую терапию» до логического завершения, успешно вышли из кризиса и относительно быстро возобновили экономический рост (например, Польша, Эстония, Словения). От И. всегда сильнее всего страдают слои населения с фиксированными доходами, в том числе — пенсионеры. Поэтому обычно вводится индексация — повышение фиксированных доходов в меру инфляции — что имеет большое социальное значение. Вслед за повышением цен растет, как правило, и зарплата, правда, с опозданием, что по справедливому утверждению профсоюзов, приводит к относительному снижению жизненного уровня трудящихся. Путем увеличения И., в краткосрочном периоде может быть снижена безработица. Поэтому некоторые экономисты возражали против политики подавления И. в России, утверждая, что «умеренная инфляция» (скажем, 8 — 10% в месяц) полезна в социальном смысле и предлагая идти на увеличение (номинальной) денежной массы. Однако в долгосрочном периоде указанной связи нет — безработица останется на прежнем уровне. Между тем, сохранение даже «умеренной» инфляции делает невыгодными инвестиции в производство и, значит, наглухо перекрывает перспективу возобновления экономического роста. Для снижения темпов И. применяются разнообразные дефляционные (или антиинфляционные) меры: ограничение эмиссии денег, продажа ценных бумаг, повышение процентных ставок в сберегательных банках, вплоть до денежных реформ и деноминации валюты (замены денежных знаков), что обычно оказывает ограничивающее воздействие на инфляционные ожидания населения. Cм. Также Денежная политика, Измерение инфляции, Инфляционный налог, Коэффициент монетизации экономики, Норма инфляции, Финансовая политика.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

темпы инфляции

уровень инфляции

Среднегодовое увеличение общего уровня цен в процентах. Гиперинфляция - это инфляционный процесс с чрезвычайно высокими темпами инфляции, например, 1000 %, 1000 000 % или даже 1000 000 000 % в год. Инфляционный процесс с темпами в 50, 100 или 200 % в год называют галопирующей инфляцией.

[ http://www.lexikon.ru/dict/fin/a.html]Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > inflation

-

31 Laffer curve

Лаффера кривая

Кривая, отражающая открытую американским экономистом А. Лаффером (иногда - Лейфером) закономерность: слишком высокий уровень налогов может не оставить предприятиям возможностей для нормального развития или подорвать стимулы к такому развитию и, следовательно, сбор налогов сократится, но и слишком низкое, «вольготное» обложение может сократить поступление средств государству до недопустимого уровня. Л.к.. показывает зависимость расширения деловой активности (и соответственно, сбора налогов) от налоговой ставки (см. рис Л. 1.). На графике по линии абсцисс отложены уровни ставки налогообложения, на линии ординат — объем собираемых налогов (отражающий уровень деловой активности) Вопрос о Л.к. является предметом дискуссий во многих странах, в том числе в России. Некоторые экономисты доказывают, что эмпирические данные не подтверждают существования закономерности, выявленной Лаффером. Другие, добиваясь снижения налогов и ссылаясь на Л.к., утверждают, что тот или иной их уровень — предельный для данной страны. Впрочем, сам Лаффер ничего подобного не утверждал (хотя вопрос о снижении налогов действительно был актуален для России последних лет и, как известно, частично разрешен в ходе налоговой реформы начала 2000-х гг.). Л.к. имеет форму дуги и показывает, что наилучший экономический результат достигается не когда налоги самые низкие, а когда они оптимальны. И не может быть одного, на все случаи жизни, оптимального уровня налоговых изъятий. См. Налоги.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > Laffer curve

-

32 macroeconomic regulation

макроэкономическое регулирование

Способ управления экономикой, при котором управляющему центру, государству, нет нужды изучать и оценивать каждое случайное воздействие на систему и давать элементам системы указание, рецепт, как на него реагировать. Однако имеются стимулы и другие инструменты, направляющие реакцию системы на воздействия в нужное русло, определяемое целями экономической политики государства. В отличие от частного регулирования, например, регулирования деятельности естественных монополий, М.р. обращено на функционирование экономической системы страны в целом. Им задаются и по мере необходимости корректируются правила игры участников рынка. В этом смысле, рынок (разумеется, реальный, не теоретически постулированный “свободный рынок”) есть сочетание регулирования из центра (макрорегулирования) и саморегулирования хозяйствующих субъектов. Как всякое регулирование, М.р. предназначено для удержания системы на траектории, заданной блоком управления, и подразделяется на два вида: регулирование по рассогласованиям (или отклонениям от заданной траектории) и регулирование по критическим параметрам (когда достигается уровень какого-либо параметра, признанный критическим, недопустимым). Соответственно, в первом случае, обнаружив отклонение тех или иных макроэкономических показателей от намеченных на определенный период ориентиров (программы, плана, прогноза и пр.), государство принимает меры для исправления ситуации. Например, при спаде производства более глубоком, чем предполагалось, если анализ показал, что это произошло из-за недостатка инвестиций, возможны: снижение налогов на производителей в целом или только на инвестиции, привлечение иностранных кредитов, приватизация слабых предприятий для передачи их более эффективным собственникам, стимулирование спроса на продукцию и другие варианты М.р. Во втором случае можно установить, скажем, в перспективном плане определенный критический уровень безработицы, грозящий социальным взрывом, и при приближении к этому показателю принять срочные меры для повышения занятости (ввести поощрение предпринимателей за открытие новых рабочих мест, помогать зарождению и становлению малого бизнеса и т.п.). В моделях экономической политики рыночных государств используются разные управляемые переменные для выработки регулирующих (в частности, стимулирующих) воздействий на экономическую систему, в том числе автоматические стабилизаторы (см.). Макроэкономические инструменты регулирования являются реальными рычагами, оказывающими подобные воздействия на экономику для преодоления факторов, нарушающих естественный ход рыночных конкурентных процессов, и предназначенными поддерживать стабильный рост производства, уровень цен и занятости. К таким инструментам относятся: налоги, квоты, правовое регулирование поведения фирм на рынке, ограничения в области зарплаты и пенсий и другие элементы механизма М.р. Среди основных инструментов М.р. в условиях рыночной экономики — средства денежной политики (такие как ставка рефинансирования и кредитная эмиссия Центрального банка, резервные требования для коммерческих банков, операции на открытом рынке ценных бумаг), фискальной политики (прямое и косвенное налогообложение, управление бюджетным дефицитом), а также политики обменного курса национальной валюты (система обменного курса - плавающего или фиксированного, курс обмена валюты). Исходные теоретические основы М.р. были заложены Дж.Кейнсом, учение которого, часто определяемое как принцип “государственного активизма”, было реакцией на мировой экономический кризис, к которому привело господство на протяжении XIX века в США и некоторых других странах идей laisser faire, то есть действительно свободного рынка, неограниченной конкуренции. Впрочем, с другой стороны, эти идеи привели к невиданному экономическому подъему, сделав те же Соединенные Штаты крупнейшей в мире индустриальной державой. В ряде стран в ХХ столетии предпринимались попытки то усиления регулирования, то так называемого дерегулирования экономики. Оптимальная мера государственного М.р. по сей день остается темой дискуссий между экономистами и политиками консервативного и либерального направлений.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > macroeconomic regulation

-

33 Easterlin paradox

эк. парадокс Истерлина (состоит в том, что экономический рост никого не делает более счастливым вследствие того, что после достижения определенного уровня потребления для людей первостепенную роль играет не абсолютный, а относительный уровень потребления, т. е. люди стремятся не просто быть богатыми, а стать богаче других; экономический рост, повышая благосостояние всего общества, не может удовлетворить эту человеческую потребность у каждого члена общества, так как богаче других всегда оказывается некоторое меньшинство)See: -

34 Laffer curve

эк. кривая Лаффера (кривая, показывающая связь между налоговыми ставками и объемом налоговых поступлений; считается что в конкретных экономических условиях существует оптимальный уровень ставки налогообложения; если реальная налоговая ставка установлена на уровне, ниже оптимального, то увеличение налоговой ставки вызывает рост налоговых поступлений; если же реальная налоговая ставка установлена на уровне, выше оптимального, то увеличение налоговой ставки вызовет снижение налоговых поступлений, а не дальнейшее увеличение; используется в теории экономики предложения, подразумевающей неинфляционный экономический рост при налоговой политике, стимулирующей инвестиции и продуктивность)See:

* * *

"кривая Лаффера": кривая зависимости экономического роста от снижения маргинальных ставок налогов (по имени американского профессора А. Лаффера); используется в теории экономики предложения, подразумевающей неинфляционный экономический рост при налоговой политике, стимулирующей инвестиции и продуктивность; см. supply-side economics.* * ** * *. . Словарь экономических терминов . -

35 reflate

[riː'fleɪt]1) Экономика: возобновить инфляцию, восстанавливать прежний уровень (цен), допустить инфляцию, стимулировать экономический рост (государственными кредитно-финансовыми, фискальными мерами)3) Политика: проводить рефляцию -

36 economic crises

кризисы в экономике

Слово кризис — общее понятие, приложимое далеко не только к экономике. Человечество знает в своей истории множество самых разных кризисов, и переживает в настоящее время, например, экологический кризис, топливно-сырьевой кризис (имеется в виду исчерпание некоторых доступных ресурсов), демографический кризис и другие. Экономический кризис – прежде всего, проявление циклического характера развития рыночной экономики, связанного с неравномерностью научно-технического прогресса и с глубинными социальными процессами, происходящими в человеческом обществе. Он бывает локальным и региональным, охватывающим группы стран, даже мировым, и проявляется в спаде производства, массовой безработице, распространении бедности в широких слоях населения и иных подобных последствиях. См. также: Депрессия. Следует четко различать два типа экономических кризисов: циклические кризисы в рамках одной социально-экономической системы и кризисы, неизбежно происходящие при смене социально-экономических систем, революциях. В первом случае, экономический кризис обычно вызывается массовым обновлением основного капитала: научно-технический прогресс заставляет производителей отбрасывать устаревшие технологии и заменять их новыми, более эффективными. Это процесс болезненный: закрываются предприятия (отсюда безработица), людям приходится переучиваться, осваивать новые профессии, растрачивать сбережения. Для людей кризис всегда синоним бедствия. Но в конечном счете возникают новые предприятия, восстанавливается спрос и экономика вступает в фазу подъема. Недаром Й.Шумпетер называл кризисы созидательным разрушением Во втором случае ситуация принципиалоьно иная. Кризис, называемый трансформационным (см. Трансформационные эффекты), возникает в результате распада всей системы экономики, управления, технологических и информационных связей (тут действует далеко не только обновление основного капитала!) Требуется время для того, чтобы образовались и окрепли новые институты, присущие зародившемуся социально-экономическому строю. Так было, когда капиталистическая рыночная экономика сменилась социалистической системой централизованного планирования и управления – переходный период продолжался с 1917, примерно, до 1924-25 гг., а валовое промышленное производство сократилось в шесть раз ( этот минимум был в 1920 году). Так было и в девяностые годы, когда в новой России начался переход к рыночной экономике и общий уровень производства снизился наполовину (низшая точка – 1996 год). За последние 20 лет Россия пережила три кризиса: трансформационный кризис 90-х годов и два «нормальные для рыночной экономики» циклические кризиса: 1998 года и 2008-10 гг. 1998 год, при всех трудностях, показал, что к этому времени в стране уже сложились хотя и молодые, но эффективные рыночные институты, экономика начала нормально реагировать на рыночные сигналы и уже с первых месяцев 1999 года начался восстановительный рост. Относительно успешно удалось преодолеть кризис 2008-2010 годов — тут помог накопленный в стране стабилизационный фонд, образованный благодаря высоким ценам на нефть, основной экспортный товар страны. Словом, опыт показал, что при надлежащей подготовке экономические кризисы преодолимы, их можно проходить с минимальными (конечно, относительно!) потерями для населения. См. также Бум, Выход из кризиса, Рецессия, Спад

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > economic crises

-

37 economic aggregate

эк. сводный [совокупный, агрегированный\] экономический показатель (обобщающий показатель для экономики в целом или ее крупного сектора, напр., ВНП, объем промышленного производства, уровень потребительских расходов, уровень занятости и т. п.)Syn:See: -

38 KEYNES, JOHN MAYNARD (1883-1946)

Джон Мэйнард Кейнс

Английский ученый-экономист, разработавший методы выхода из экономического кризиса и преодоления массовой безработицы в своем основном труде «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.). В докейнсианской классической экономической теории (см. Classical economics) утверждалось, что рыночная система сама способна достичь полной занятости ресурсов, т.к. механизм цен всегда обеспечивает соответствие между спросом и предложением. Классики были уверены в том, что рынок может самостоятельно справиться с кризисной ситуацией: процентные ставки снизятся под давлением растущих сбережений, стимулируя кредитование и инвестиции. Снизятся также ставки заработной платы, что приведет к сокращению издержек производства и росту занятости. Затяжной мировой экономический кризис 30-х годов, получивший название «великая депрессия», заставил Кейнса искать другие объяснения его причин. Экономисты-классики рассматривали лишь относительное участие ресурсов в общем выпуске продукции, упуская из виду факторы, которые определяют общий уровень экономической деятельности. Основываясь на совокупных экономических показателях - национальном доходе, потреблении, сбережениях и инвестициях, Кейнс разработал теорию, призванную дать объяснение изменениям уровня экономической активности. Он утверждал, что в период экономического спада не всегда происходит накопление сбережений и снижение процентных ставок, т.к. сбережения зависят от дохода, а при высоком уровне безработицы доходы невысоки. Кроме того, Кейнс считал, что уровень инвестиций зависит в первую очередь от уверенности бизнеса в завтрашнем дне, а в период депрессии она практически отсутствует. Следовательно, нельзя рассчитывать на рост инвестиций даже при низких процентных ставках. Вряд ли также снизятся ставки заработной платы, учитывая их негибкость, но даже если это произойдет, кризис только обострится в результате снижения уровня потребления. Причиной экономического спада Кейнс считал снижение совокупного спроса. В условиях, когда отсутствуют естественные рычаги стимулирования спроса, необходимо вмешательство государства. Только с помощью политики государственного регулирования можно стимулировать потребление, снижая налоги или увеличивая государственные расходы, что будет способствовать росту совокупного спроса. См. также Keynesian economics.Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. > KEYNES, JOHN MAYNARD (1883-1946)

-

39 law of diminishing marginal utility

закон убывающей предельной полезности

Утверждает, что при потреблении блага общая полезность увеличивается, а предельная полезность по мере удовлетворения потребителя (насыщения потребности) сокращается с каждой дополнительной единицей блага. Закономерности перехода от социализма к капитализму, от плана к рынку (laws of transition from plan to market economy) - выявленный историческим опытом факт: во всех без исключения странах бывшего СССР и Восточной Европы, совершивщих в конце ХХ – начале ХХI века переход от социализма к капитализму, от централизованной системы планирования и управления экономикой к рыночной системе, или – кратко – от плана к рынку, наблюдалась сходная траектория развития.[1] Спад, стабилизация, подъем – вот то, что можно математически описать U–образной кривой и назвать универсальной логикой реформ [2]. В России до сих пор остается актуальной полемика о том, что произошло в «лихие девяностые» — по выражению одних, и «время надежд» — по мнению других. Первые говорят о тяжелейшем экономическом спаде 1990-х, когда все действительно катилось под гору: объемы производства сокращались, инфляция чудом остановилась на пороге разрушительной гиперинфляции, у всех на памяти финансовые пирамиды, разгул преступности, «назначение» близких к власти людей миллионерами, задержки с выдачей заработной платы и пенсий, кричащая бедность оставшихся без работы… Все это было. Но все это было и в остальных, без малого тридцати постсоциалистических странах! Вот в чем корень вопроса. Что же: везде к власти пришли бездарные руководители, да еще враги собственных народов? Но так, наверное, не бывает … Вторые сосредоточивают внимание на тех качественных переменах, которые происходили в России в 90-е годы. Они говорят о принятии судьбоносных решений, преобразивших страну, о накоплении элементов рыночной экономики, создании нового законодательства, новых организационных структур, о накоплении опыта предпринимательства, самостоятельности в действиях людей, о зачатках самоуправления. Не сразу (сказывается известное свойство инерционности экономических систем), но все же новые рыночные механизмы начинали действовать… Когда же, в начале 1999 года после известного кризиса, начался быстрый подъем экономики, и в конце этого же года пришел к власти В.В.Путин, ситуация изменилась. Подъем продолжался почти десять лет, и первое десятилетие ХХ1 века стали называть Путинским десятилетием. Таких темпов роста экономики и повышения жизненного уровня населения, по-видимому, не знала история России. (Заметим, правда, что в некоторых странах послекризисный подъем оказался даже еще круче – до 9-10% в год, а, например, Казахстан выполнил задачу удвоения ВВП за 10 лет, которую не удалось решить России, при всех ее успехах, хотя президентом такая задача была поставлена.). Для многих вывод из всего сказанного напрашивался простой: прежний, ельцинский, режим был плох, а путинский – хорош, успешен. Или еще проще и определеннее: президент Ельцин губил Россию, а президент Путин ее спас. Казалось бы, было найдено вполне убедительное объяснение того, что произошло со страной за последние два десятилетия. Все определяется личностью руководителя страны, его достоинствами и недостатками. Был плохой руководитель – в стране был спад; с хорошим руководителем начался подъем. Но, оказывается, не все так просто. Повторим. В 1990-е гг. почти три десятка стран отбросили оковы социализма и начали переход к рыночной экономической системе. Эти страны очень разные: по своей величине – от России до Эстонии; по уровню экономического развития – от ГДР до Монголии; по продолжительности существования в них социалистического строя, по степени былого подчинения Советской империи – от стран Балтии, сключенных в СССР до Албании, противника СССР; по жесткости внутренних режимов – от диктатуры в Туркмении до демократии в Чехии. Наконец, сам переход в разных странах осуществлялся по-разному: в одних – методом «шоковой терапии»; в других – постепенным, эволюционным путем; где-то он был сопряжен с кровавым переворотом (Румыния) или даже с войнами (Югославия, Закавказье), а где-то – с бархатной революцией. По-разному осуществлялся и важнейший процесс перехода к капитализму – приватизация государственной собственности. Применялся по меньшей мере десяток базовых моделей приватизации – ваучерной, денежной, массовой, аукционной, инсайдерской и так далее. Наконец, эти ранее социалистически ориентированные страны населяют народы, чрезвычайно непохожие друг на друга по историческому прошлому, традициям, культуре, национальному характеру, а также, как сказал бы Лев Гумилев, по пассионарности. К тому же нельзя не отметить разнообразие биографий, характеров и политических убеждений лидеров, возглавлявших эти государства на тех или иных этапах постсоциалистического перехода. Среди них оказались и бывшие партийные вожди (их большинство), и руководитель оборонного предприятия, и академический ученый, и даже писатель. И при таком разнообразии условий и обстоятельств, во всех без исключения государствах, о которых идет речь, траектория постсоциалистического перехода оказалась сходной! Различия – в глубине и продолжительности спада, в крутизне начавшегося подъема, сроках восстановления предреформенного уровня общественного производства. Тут, конечно, сказывались и объективные условия, и человеческий фактор. Можно по-разному анализировать эти различия. Есть экономисты, которые пытались противопоставить бывшие республики СССР и страны ЦВЕ – Центральной и Восточной Европы. В первых реформы в целом явно отставали от хода реформ во вторых. Значит, говорили эти экономисты, дело в зрелости социализма, в разной степени его «укорененности» в обществе. Но среди бывших советских республик – Эстония, где реформы прошли исключительно быстро и успешно, а среди стран ЦВЕ, например, Румыния, отстававшая в темпах преобразований даже от Украины, не говоря уже о России. Другие аналитики, обратив внимание на то, что путинское десятилетие совпало с крутым повышением мировых цен на нефть и газ, объясняли экономический рост России именно этим благоприятным обстоятельством. Но, оказывается, не меньшим экономическим ростом в эти годы отличился и ряд стран-импортеров нефти как в ЦВЕ, так и на постсоветском пространстве. Продолжительность спада производства и периода высокой инфляции – самая важная характеристика тех трудностей, которые испытывались населением постсоциалистических стран в процессе перехода к рынку и успешности этого перехода. Она оказалась очень разной. Наименьшая – в тех странах, которые провели «шоковую терапию», то есть либерализовали цены и ужесточили бюджетную политику, в ряде случаев решительно ввели новую национальную валюту, новые нормы валютного обмена. Такими были первопроходец «шоковой терапии» Польша, а также Эстония, Литва, Латвия, Словакия, Словения, Хорватия. Все они после спада начали подъем экономики уже в 1995-96 годах и восстановили дореформенный уровень ВВП уже к началу века. Напротив, наибольшие трудности испытали народы тех стран, власти которых предпочли постепенные, «щадящие» реформы, откладывали начало реформ (Украина, Румыния, Болгария и др.). Что касается России, то она вначале (при правительстве Ельцина-Гайдара) попыталась осуществить «шоковую терапию», но очень скоро отказалась от этого. Если быть точным, то «отменил» шоковую терапию VI Съезд народных депутатов, состоявшийся в первых числах апреля 1992 г., то есть через три месяца после начала реформ. Может быть, по этой причине России, например, до сих пор не удалось выйти из периода высокой инфляции, снизить ее до приемлемого уровня в 2–3% в год. (Частный пример: это обстоятельство ощущает на себе каждый, кто хотел бы воспользоваться ипотекой для покупки квартиры: проценты запретительно высоки.). Дореформенный уровень ВВП Россия восстановила лишь в 2006 – 2007 году. (К началу мирового кризиса, который вновь отбросил ее экономику вспять). Из этих сопоставлений можно сделать вывод, прямо противоположный приведенному выше: главное в таких исторических процессах – не выбор или смена действующих лиц. Их таланты, волевые качества, заслуги имеют значение, но дополнительное. Развитие экономики страны определяется экономическими законами, которые столь же не подвластны людям, как законы природы. В данном случае речь идет о законах экономики переходного периода. Разумеется, надо учесть, что описанная в этой статье закономерность (как и вообще любая реальная закономерность) прокладывает себе дорогу через колебания, отклонения, откаты назад и рывки вперед, проявляя себя, в целом, лишь как тенденция. Но она – очевидна. См.также: Градуализм, Транзитология, Трансформационная инфляция, Трансформационные структурные сдвиги, Трансформационные ценовые сдвиги в экономике, Трансформационные эффект., Финансовая стабилизация, «Шоковая терапия» [1] Китай и Въетнам не в счет: они начинали постсоциалистический переход в принципиально иных условиях: эти страны в то время еще не прошли этап индустриализации и располагали колоссальным резервуаром рабочей силы, позволявшим строить новую для них, капи талистическую экономику не вместо социалистической, а рядом с ней. [2] См. Лопатников Л.И. Универсальная логика реформ. «Известия» от 10 января 2006 г.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > law of diminishing marginal utility

-

40 all-economy optimality criterion

народнохозяйственный критерий оптимальности

Обобщенный глобальный критерий, характеризующий экономическую эффективность общественного производства при реализации различных вариантов развития экономической системы с учетом реальных условий и возможностей (ограничений). Если известна цель, то степень достижения ее в заданных условиях и будет мерилом успешности развития, т.е. народнохозяйственным критерием. Было выдвинуто и подвергается исследованиям множество вариантов Н.к.о. Одни опираются на существующие обобщенные показатели развития народного хозяйства (агрегаты), например, в качестве критерия оптимальности предлагают максимизацию физического объема национального дохода либо конечного продукта в целом, а также в расчете на душу населения, или общего уровня доходов населения. Другие авторы считают, что надо сравнить уровень потребностей с уровнем их реального удовлетворения и минимизировать этот разрыв как критерий оптимальности: чем разрыв меньше, тем экономика эффективнее. Есть предложения сделать критерием максимум свободного времени членов общества, что, как легко понять, равносильно минимуму затрат труда в расчете на какой-то заданный объем продукции. Ряд ученых выбирают совсем иной путь в своих рассуждениях. Они считают, что надо сначала каким-то образом численно сформулировать цель (допустим, определенный уровень благосостояния), а затем сделать критерием минимум времени, которое потребуется для достижения этой цели (Критерий быстродействия). Наконец, высказывается мнение о том, что главное здесь не «априорное», исходящее из соображений высшего порядка определение критерия, а такая организация управления обществом, которая стимулировала бы сам поиск критериев, меняющихся в зависимости от изменения условий. Все предлагаемые Н.к.о. (соответственно целевые функции) можно поделить на два класса: одни из них строятся непосредственно на основе общесистемных показателей (объем производства продуктов и услуг, величина потребностей и т.п.), а другие — на сочетании критериев отдельных подсистем. В первом случае общество представляется как единый целеполагающий субъект и в центре внимания оказываются вопросы рациональной структуры потребления, выработки соответствующих нормативов и т.п. Во втором случае благосостояние общества определяется как обобщающая функция уровней благосостояния социальных групп и удовлетворения интересов хозяйственных подразделений. На первый план выходят вопросы справедливости и рациональности распределения, согласования интересов. См. также Социально-экономический критерий, Целевая функция благосостояния.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > all-economy optimality criterion

См. также в других словарях:

Экономический кризис на Украине (2008-2009) — См. также статью: Мировая рецессия конца 2000 х Ежегодный рост ВВП Украины в процентах в 1990 2009 годах. Данные за 2009 год на основании прогноза Всемирного банка (падение около 15 %) … Википедия

Экономический факультет БГУ — Экономический факультет Белорусский Государственный Университет … Википедия

Экономический факультет БГУ (экономика) — Экономический факультет БГУ. Республика Беларусь, г. Минск, ул. К.Маркса 31. Смотреть карту Экономический факультет БГУ фак … Википедия

Экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета — Экономический факультет СПбГУ Санкт Петербургский государственный университет Английское название Faculty of Economics Г … Википедия

Экономический факультет Ленинградского государственного университета — Экономический факультет СПбГУ Санкт Петербургский государственный университет Английское название Faculty of Economics Основан в 1940 … Википедия

Экономический факультет ЛГУ — Экономический факультет СПбГУ Санкт Петербургский государственный университет Английское название Faculty of Economics Основан в 1940 … Википедия

Экономический факультет СПбГУ — Санкт Петербургский государственный университет Английское название Faculty of Economics Основан в 1940 … Википедия

экономический рост — — [http://www.eionet.europa.eu/gemet/alphabetic?langcode=en] экономический рост Объемная, количественная сторона развития экономической системы, характеризующаяся расширением ее (системы) масштабов. Не единственная, но наиболее… … Справочник технического переводчика

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ — УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, социально экон. категория, характеризующая уровень и степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей нас. страны (или отд. терр.), классов и социальных групп, семьи, индивида. Категорию У. ж. ввел К. Маркс… … Демографический энциклопедический словарь

Экономический факультет Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва — Экономический факультет Мордовский государственный университет … Википедия

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ — (standard of living) Экономическая составляющая благосостояния людей. Она измеряется величиной потребления на душу населения или величиной потребления в пересчете на взрослое население, когда потребление ребенка рассматривается как часть… … Экономический словарь