-

101 фобия

Психологический симптом, характеризующийся избеганием специфических ситуаций или объектов, которые, не будучи объективно опасными, вызывают сильную тревогу. В буквальном переводе с греческого фобия обозначает болезненный страх или опасение. В сложных словосочетаниях приставка перед словом "фобия" указывает на связанные с опасениями или чувством страха состояния или ситуации. Наиболее распространенными среди них являются зоофобия (страх животных), акрофобия (страх высоты), клаустрофобия (страх закрытых пространств и площадей), агорафобия (страх улиц или открытых пространств). В последнее время наблюдается тенденция к простому описанию фобии без привлечения производных из греческого языка.В понимании Фрейда (1909) фобический невроз является фазой в развитии истерии страха, при которой неспецифическая тревога, проявляющаяся чаще всего в форме приступов, связывается со специфическими внешними объектами или ситуациями, избегание которых становится центральным симптомом заболевания. Эти фобические объекты и ситуации отображают бессознательно или символически лежащий в основе психический конфликт и соответствующие детские страхи. Хотя понятия фобии и истерии страха используются как взаимозаменяемые, в настоящее время наиболее удачным принято считать термин фобический невроз.Фобия, как и любой другой психоневротический симптом, представляет собой компромиссное образование между неприемлемыми и угрожающими индивиду сексуальными и агрессивными влечениями, с одной стороны, и защитными силами личности — с другой, в результате чего возникает сигнальная тревога. Наряду с неизменным базальным вытеснением форму невроза определяют специфические защитные механизмы, такие, как смещение (с одного объекта на другой, например, с отца, вызывающего страх, на какое-либо животное), проекция или экстернализация (например, с внушающего страх сексуального возбуждения на езду на автомобиле). Таким образом, фобия служит трансформации и маскировке бессознательной психологической угрозы. Преимущества ее очевидны: например, не допускается сознательное восприятие агрессии по отношению к родителям и сохраняются близкие отношения, в то время как избегается животное или ситуация, с которой связывается теперь страх.Потенциально причиной возникновения фобии могут быть любые дериваты агрессивного и сексуального влечений, бессознательно переживаемые как опасные. Симптом поэтому следует рассматривать в связи с широким спектром психопатологических состояний — от наиболее мягких до самых тяжелых. Некоторые фобические реакции (например, страх темноты, животных, молнии и др.) являются настолько распространенными в возрасте от двух до пяти лет, что их следует рассматривать как нормальные. Фобии, относящиеся к болезни, чаще всего связаны с ипохондрией (чрезмерной озабоченностью телесными симптомами и заболеванием) при нарциссических неврозах, а также пограничными состояниями, депрессией и шизофренией.Этиологическим фактором фобического невроза является, как правило, бессознательный эдипов конфликт. Поэтому тревожный эффект в рамках фобического состояния связан с опасениями по поводу возможной кастрации, часто, однако, выражающимися в доэдиповых терминах. Когда стабильное фобическое избегание хорошо рационализовано и образует основное, привычное средство противостояния тревоге, то тогда принято говорить о фобическом характере. Если же тревога становится слишком интенсивной, чтобы поглощаться существующей фобической симптоматикой, область иррационального страха и избегания может расшириться и вести к фобическому состоянию, способному на долгое время существенно ограничить активность пациента.Термином контрфобия принято обозначать бессознательные усилия индивида отрицать или преодолевать фобическую тенденцию через стремление к контакту с вызывающими страх объектами или ситуациями. Например, человек начинает заниматься альпинизмом, чтобы преодолеть страх высоты. Реалистично регулируемые контрфобии могут, таким образом, иметь адаптивное значение.\Лит.: [119, 203, 260, 312] -

102 слыхом не слыхать

слыхом (слухом) не слыхать (о ком, о чём, про что)прост.1) (не иметь никакого понятия, представления, совсем не знать) one has never heard of smb., smth.; have not the faintest idea of smth.На долю маленького Коли пришлась целая бутылка лимонаду, напитка, о котором в Сухом Логу никогда и слыхом не слыхали. (М. Шолохов, Они сражались за Родину) — Little Kolya had a whole bottle of lemonade, a drink that had never been heard of in Dry Gully.

2) (вовсе нет; куда-то исчез, скрылся) there is no sign of smb., smth.; smb. has vanished into thin air; smb. has disappeared without traceВернулись мы на заходе солнца к реке..., а деда нашего и слыхом не слыхать. (В. Овечкин, Обида) — At sunset we came back to the river, but our grandad had vanished into thin air.

Русско-английский фразеологический словарь > слыхом не слыхать

-

103 nomenclature

номенклатура (в отличие от понятия «классификация» «номенклатура», как правило, означает частичную, неполную и несистематическую группировку социально-экономических явлений, разработанную обычно для более узких специализированных комплексов деятельности или потребностей; номенклатуры, как таковые, могут иметь как общегосударственный, так и узкоспециализированный характер. Номенклатуры могут быть непосредственно связаны с соответствующей классификацией, т. е. продолжать дальнейшую конкретизацию предшествующей классификационной части вплоть до вполне конкретной идентификации данного предмета или явления или же на основе самостоятельного цифрового кода с помощью переходного ключа могут присоединяться к соответствующей структуре с позиции классификации)номенклатура ( в бухгалтерском учёте), систематизированный перечень синтетических и аналитических счетов и текущего бухгалтерского учёта или статей расходов, разработанных на базе научно обоснованной классификацииАнгло-русский словарь промышленной и научной лексики > nomenclature

-

104 понятие

с. II гурыIуэгъуэ, къыгурыIуэкIэ, Iуэху бгъэдыхьэкIэ, зэхэщIыкIыкIэ; иметь понятие о литературе литературэм хищIыкIын понятия не имею хэсщIыкI щыIэкъым -

105 малейший

-

106 понятие

[ponjátie] n.concetto (m.), idea (f.)составить себе понятие о чём-л. — farsi un'idea

не иметь ни малейшего понятия о + prepos. — non avere la minima idea di

-

107 малейший

прил.саҡ ҡына, аҙ ғына, бик аҙ (бәләкәй), иң аҙ (бәләкәй) -

108 критерий оптимальности

критерий оптимальности

Наиболее существенный признак оценок, определяющих условия достижения цели какой-либо деятельности; К.о. стремится к экстремальному значению

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

критерий оптимальности

Фундаментальное понятие современной экономики (которая переняла его из математического программирования и математической теории управления); применительно к той или иной экономической системе это один из возможных критериев (признаков) ее качества, а именно — тот признак, по которому функционирование системы признается наилучшим из возможных (в данных объективных условиях) вариантов ее функционирования. Применительно к конкретным экономическим решениям К.о. — показатель, выражающий предельную меру экономического эффекта от принимаемого решения для сравнительной оценки возможных решений (альтернатив) и выбора наилучшего из них. Это может быть, например, максимум прибыли, минимум затрат, кратчайшее время достижения цели и т.д. К.о. — важнейший компонент любой оптимальной экономико-математической модели. Чем больше (если нас интересует максимум) или чем меньше (если нужен минимум) показатель критерия, тем больше удовлетворяет нас решение задачи. Если решается задача составления хозяйственного плана, то это означает, что выбран наилучший, оптимальный план: все остальные варианты н е м о г у т дать столь же удовлетворительного результата. Если решается, например, задача исследования операций по организации строительства завода, то это означает, что выбраны наилучшая очередность работ, наиболее рациональное распределение сил и ресурсов и т.д., а все другие варианты приведут к более поздним срокам пуска завода. К.о. носит обычно количественный характер, т.е. он применяется для того, чтобы качественный признак плана, выражаемый соотношением «лучше — хуже», переводить в количественно определенное «больше — меньше». Но применяются и порядковые критерии. В последнем случае определяется лишь то, что один вариант лучше или хуже других, но не выясняется, насколько именно. В экономико-математических задачах критерию оптимальности соответствует математическая форма — целевая функция, экстремальное значение которой (см. Экстремум), характеризует предельно достижимую эффективность моделируемого объекта (т.е. наилучшие в заданном отношении структуру, состояние, траекторию развития). Другим возможным выражением К.о. является шкала (оценок полезности, ранжирования предпочтений и т.д.). В реальной практике планирования К.о. не может и не должен носить жесткого однозначного характера. Оперируя с ним, следует иметь в виду такие факторы, как вероятное изменение условий, возникновение новых возможностей реализации плана, а также новых задач. Приходится поэтому поступаться величиной критериального показателя ради гибкости плана и его надежности. Это достигается как формальными, так и неформальными методами. На схеме к статье «Экономическая система» (рис. Э.2) стрелка W имеет направление, соответствующее движению в сторону лучшего качества результатов функционирования экономической системы, т.е. в сторону лучшего удовлетворения общества в материальных благах. Упорядоченность точек шкалы W (и соответственно шкал V1, …, Vn) принято формализовать с помощью целевой функции F(w), которая отождествляется с К.о. Упорядочение точек шкалы W, как и точек шкал V есть субъективный акт. Оно может строиться в зависимости от того, что понимается под целью данной экономической системы, но с учетом ее реальных возможностей (объективная основа) и качества управления системой (субъективная основа). Способы упорядочения различны: а) установление цели внешним по отношению к данной экономической системе или иным обладающим соответствующими правами субъектом управления; б) согласование тем или иным способом шкал предпочтения самостоятельных субъектов управления (социальных групп, организаций и т.д.), принимающих решения исходя из своих интересов: компромисс, правило большинства и другие понятия группового (социального) выбора. Возможна классификация критериев оптимальности: а) по уровню общности: глобальный критерий оптимального развития в масштабе Земли, социально-экономический критерий, народнохозяйственный критерий, а также «глобальный» и локальные критерии оптимальности в частных системах моделей; б) по временному аспекту: статические и динамические (среди последних — оценивающие развитие от неоптимального к оптимальному состоянию и развитие как смену оптимальных состояний), текущие и финишные; критерии быстродействия (т.е. времени достижения цели); в) по способам формирования критериев — нормативные, социолого-статистические, компромиссные, унитарные и т.д.; г) по типу применяемых измерителей — полезностные, стоимостные, натуральные и др.; д) по способам использования критериев — практические, теоретические, политико-пропагандистские; е) по математической формализации — скалярные и векторные критерии, аддитивные и мультипликативные, интегральные критерии — во временном аспекте и интегральные — в пространственном аспекте и др. Таковы лишь наметки классификации К.о., однако предстоит еще немало сделать для ее отработки, унификации и стандартизации.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > критерий оптимальности

-

109 низкое напряжение

низкое напряжение

-

[IEV number 151-15-03]

низкое напряжение

-

[IEV number 151-15-04]EN

low voltage (1)

low tension (1)

LV (1), abbreviation

voltage having a value below a conventionally adopted limit

NOTE – For the distribution of AC electric power, the upper limit is generally accepted to be 1 000 V.

Source: 601-01-26 MOD

[IEV number 151-15-03]

low voltage (2)

low tension (2)

LV (2), abbreviation

the lowest of two or more voltages in an apparatus or installation

NOTE – An example is the low-voltage winding of a transformer.

[IEV number 151-15-04]FR

basse tension (1), f

BT (1), abréviation

tension électrique de valeur inférieure à une limite adoptée par convention

NOTE – Dans la distribution d'énergie électrique AC, la limite supérieure généralement admise est de 1 000 V.

Source: 601-01-26 MOD

[IEV number 151-15-03]

basse tension (2), f

BT (2), abréviation

la plus basse de plusieurs tensions électriques dans un appareil ou une installation

NOTE – Un exemple est l'enroulement à basse tension d'un transformateur.

[IEV number 151-15-04]

Низкое напряжение

Напряжение, не превышающее значений 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока.

Под низким напряжением в стандартах Международной электротехнической комиссии (МЭК) понимают любое напряжение переменного тока до 1000 В и постоянного тока до 1500 В включительно. В национальных стандартах, разработанных на основе стандартов МЭК, широко используют понятие «низкое напряжение». Так, например, электроустановка здания в соответствии с требованиями стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий», является низковольтной электроустановкой. ГОСТ Р МЭК 449–96 «Электроустановки зданий. Диапазоны напряжения», введённый в действие с 1 января 1997 г., установил для электроустановок зданий два диапазона номинального напряжения. Напряжения диапазона I соответствуют так называемому сверхнизкому напряжению. Напряжения диапазона II, максимальные значения которых установлены равными 1000 В для электрических систем переменного тока и 1500 В – для электрических систем постоянного тока, соответствуют низкому напряжению.

В стандартах комплекса ГОСТ Р 50030 «Низковольтная аппаратура распределения и управления» установлены требования к низковольтной коммутационной аппаратуре и аппаратуре управления, предназначенной для эксплуатации в электрических цепях переменного тока напряжением до 1000 В и постоянного тока до 1500 В. В стандартах комплекса ГОСТ Р 51321 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления» изложены требования к комплектным низковольтным распределительным устройствам, которые могут иметь номинальное напряжение не более 1000 В переменного тока и не более 1500 В постоянного тока.

Однако в Правилах устройства электроустановок 7-го издания до сих пор все электроустановки неправомерно классифицируют как электроустановки до 1000 В и электроустановки выше 1000 В.

[ http://www.volt-m.ru/glossary/letter/%CD/view/33/]Тематики

- электротехника, основные понятия

- электроустановки

Синонимы

- НН

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > низкое напряжение

-

110 разъединение (функция)

- Trennen, n

разъединение (функция)

Действие, направленное на отключение питания всей установки или ее отдельной части путем отделения этой установки или части ее от любого источника электрической энергии по соображениям безопасности.

[ ГОСТ Р 50030. 1-2000 ( МЭК 60947-1-99)]

разъединение

Действие, предназначенное для отключения в целях безопасности питания всей электрической установки или ее части при помощи отделения ее от всех источников электрической энергии.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009]

Функция разъединения состоит в том, чтобы обеспечить безопасность персонала перед выполнением работы, ремонта, определения места повреждения или замены оборудования

[ ГОСТ Р 50571. 1-2009 ( МЭК 60364-1: 2005)]EN

isolation

function intended to make dead for reasons of safety all or a discrete section of the electrical installation by separating the electrical installation or section from every source of electric energy

[IEV number 826-17-01]FR

sectionnement, m

Параллельные тексты EN-RU

fonction destinée à assurer la mise hors tension de tout ou partie d'une installation électrique en séparant l'installation électrique ou une partie de l'installation électrique, de toute source d'énergie électrique, pour des raisons de sécurité

[IEV number 826-17-01]Compact CVS circuit breakers are suitable for Isolation as defined in EC standards 60947-2. The aim of isolation is to separate a circuit or apparatus from the remainder of a system which is energized in order the personnel may carry out work on the isolated part with complete safety.

[Schneider Electric]Автоматический выключатель CVS пригоден к разъединению - функции, определенной в европейском стандарте 60947-2. Целью разъединения является отделение цепей или аппаратов от части системы, остающейся под напряжением для обеспечения полной безопасности персонала, работающего на отделенной части системы.

[Перевод Интент]When the supply disconnecting device is one of the types specified in 5.3.2 a) to d) it shall fulfil all of the following requirements:

– have a visible contact gap or a position indicator which cannot indicate OFF (isolated) until all contacts are actually open and the requirements for the isolating function have been satisfied;

...

[IEC 60204-1-2006]Аппараты отключения электропитания, указанные в п. 5.3.2, в перечислениях а)...d), должны удовлетворять всем перечисленным ниже требованиям:

- иметь видимый изоляционный промежуток между разомкнутыми контактами или указатель коммутационного положения, который указывает на положение ОТКЛЮЧЕНО (отделено) только в том случае, если все контакты аппарата разомкнуты и все остальные требования, относящиеся к функции разъединения, выполнены;

...

[Перевод Интент]Тематики

- выключатель автоматический

- выключатель, переключатель

- электробезопасность

- электроустановки

Близкие понятия

Синонимы

EN

DE

- Trennen, n

FR

- sectionnement, m

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > разъединение (функция)

-

111 ремонтопригодность

ремонтопригодность

Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

[ ГОСТ 27.002-89]

ремонтопригодность

Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности при заданных условиях эксплуатации к поддержанию или восстановлению состояния, в котором он способен выполнять требуемую функцию, путем проведения технического обслуживания и ремонта, выполняемых с использованием установленых процессов и ресурсов.

[ОСТ 45.152-99]

ремонтопригодность

Свойство товара, заключающееся в приспособлении к предупреждению причин возникновения отказов, сбоев, поддержанию работоспособного состояния путем проведения техобслуживания и ремонтов.

[ ГОСТ Р 52104-2003]

ремонтопригодность

По ГОСТ 27. 002-89

В соответствии с ГОСТ 27.002-89 под ремонтопригодностью понимается "свойство объекта, заключающееся в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их путем проведения ремонтов и технического обслуживания". При этом следует иметь в виду, что приспособленность объекта к плановым ремонтам относится к его ремонтопригодности.

[ ГОСТ 21623-76]EN

maintainability (performance)

the ability of an item under given conditions of use, to be retained in, or restored to, a state in which it can perform a required function, when maintenance is performed under given conditions and using stated procedures and resources

NOTE – The term "maintainability" is also used as a measure of maintainability performance.

[IEV number 191-02-07]

maintainability

the probability that a given active maintenance action, for an item under given conditions of use can be carried out within a stated time interval, when the maintenance is performed under stated conditions and using stated procedures and resources

NOTE – The term "maintainability" is also used to denote the maintainability performance quantified by this probability.

Source: see 191-02-07

[IEV number 191-13-01]FR

maintenabilité

dans des conditions données d'utilisation, aptitude d'une entité à être maintenue ou rétablie dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits

NOTE – Le terme "maintenabilité" est aussi employé comme caractéristique de cette aptitude.

[IEV number 191-02-07]

maintenabilité

pour une entité donnée, utilisée dans des conditions données d'utilisation, probabilité pour qu'une opération donnée de maintenance active puisse être effectuée pendant un intervalle de temps donné, lorsque la maintenance est assurée dans des conditions données et avec l'utilisation de procédures et de moyens prescrits

NOTE – Le terme "maintenabilité" est aussi employé pour désigner l'aptitude caractérisée par cette probabilité.

Source: voir 191-02-07

[IEV number 191-13-01]Тематики

- надежность, основные понятия

- ресурсосбережение, обращение с отходами

- система техн. обслуж. и ремонта техники

- тех. обсл. и ремонт средств электросвязи

Обобщающие термины

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > ремонтопригодность

-

112 система кондиционирования воздуха

система кондиционирования воздуха

Совокупность воздухотехнического оборудования, предназначенная для кондиционирования воздуха в помещениях

[ ГОСТ 22270-76]

система кондиционирования воздуха

Совокупность технических средств для обработки и распределения воздуха, а также автоматического регулирования его параметров с дистанционным управлением всеми процессами

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]

система кондиционирования воздуха

Комбинация всех компонент, необходимых для обработки воздуха, в процессе которой осуществляется контроль или понижение температуры, возможно, в комбинации с контролем вентиляции, влажности и чистоты воздуха.

[ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕС ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕТА И СОВЕТА от 16 декабря 2002 г. по энергетическим характеристикам зданий]

КЛАССИФИКАЦИЯ-

По назначению

-

Комфортные

-

Технологические

-

Комфортные

-

По способу охлаждения воздуха

- Непосредственного охлаждения (с непосредственным охлаждением воздуха)

- Косвенного охлаждения (с водяным охлаждением воздуха - чиллеры и фанкойлы)

-

По степени централизации

- Центральные

-

Зональные

- Однозональные

-

Мультизональные (VRF-системы)

- Местные

-

По степени использования наружного воздуха

-

По автономности

-

По способу комплектации

-

По конструктивному оформлению

-

Моноблочные

-

Сплит-системы

-

По конструктивному исполнению внутреннего блока

-

По количеству внутренних блоков

-

По конструктивному исполнению внутреннего блока

-

Моноблочные

-

По размещению конденсатора

-

По способу охлаждения конденсатора

- С воздушным охлаждением конденсатора

- С осевыми вентиляторами

- С радиальными вентиляторами

- С водяным охлаждением конденсатора

- С использованием проточной (водопроводной, бросовой) воды

- С использованием оборотной (из градирни) воды

-

По способу управления компрессором

-

По режиму работы

-

По дополнительной комплектации

-

По месту установки

-

По способу подачи воздуха

- С непосредственной подачей воздуха в кондиционируемое помещение

-

С подачей воздуха через воздуховод (канальные)

Классификация систем кондиционирования воздухаМ. Г. Тарабанов, директор НИЦ «ИНВЕНТ», канд. техн. наук, вице-президент НП «АВОК», лауреат премии НП «АВОК» «Медаль имени И. Ф. Ливчака», «Медаль имени В. Н. Богословского», otvet@abok.ru

Общие положения

Краткий, но достаточно полный обзор истории развития кондиционирования воздуха представлен в работе А. И. Липы [1], поэтому отметим только несколько моментов. Родоначальником техники кондиционирования воздуха в ее современном понимании считается американский инженер Виллис Хэвилэнд Кэрриер (Willis Haviland Carrier), который в 1902 году в Нью-Йорке в Бруклинской типографии применил поверхностный водяной воздухоохладитель с вентилятором для получения летом в помещении температуры +26,5 °C и относительной влажности 55 %. Вода охлаждалась в аммиачной холодильной машине. Зимой для увлажнения внутреннего воздуха до 55 % использовался водяной пар от бойлера.

Термин «кондиционирование воздуха» был предложен в 1906 году Стюартом Уорреном Крамером (Stuart Warren Cramer).

В отечественной практике некоторые авторы применяют термин «кондиционирование микроклимата». Заметим, что этот термин отличается от «кондиционирования воздуха», так как включает в себя дополнительные факторы, не связанные с состоянием воздушной среды в помещении (шум, инсоляция и др.).

К сожалению, несмотря на солидный возраст термин «кондиционирование воздуха» не получил четкого определения в современных отечественных нормативных документах. Для устранения этого пробела сформулируем: «Кондиционирование воздуха – это создание и автоматическое поддержание в обслуживаемом помещении или технологическом объеме требуемых параметров и качества воздуха независимо от внутренних возмущений и внешних воздействий». К параметрам воздуха относятся: температура, относительная влажность или влагосодержание и подвижность. Качество воздуха включает в себя газовый состав, запыленность, запахи, аэроионный состав, т. е. более широкий круг показателей, чем термин «чистота», используемый в [2].

Комплекс оборудования, элементов и устройств, с помощью которых обеспечивается кондиционирование воздуха в обслуживаемых помещениях, называется системой кондиционирования воздуха (СКВ).

Приведенное выше определение системы кондиционирования воздуха по смыслу полностью совпадает с определением ASHRAE: «”air-conditioning system” – комплекс оборудования для одновременной обработки и регулирования температуры, влажности, чистоты воздуха и распределения последнего в соответствии с заданными требованиями» [3].

Общепринятого, устоявшегося мнения, что следует включать в состав СКВ, к сожалению, нет.

Так, например, по мнению О. Я. Кокорина [4] СКВ может включать в себя:- установку кондиционирования воздуха (УКВ), обеспечивающую необходимые кондиции воздушной среды по тепловлажностным качествам, чистоте, газовому составу и наличию запахов;

- средства автоматического регулирования и контроля за приготовлением воздуха нужных кондиций в УКВ, а также для поддержания в обслуживаемом помещении или сооружении постоянства заданных кондиций воздуха;

- устройства для транспортирования и распределения кондиционированного воздуха;

- устройства для транспортирования и удаления загрязненного внутреннего воздуха;

- устройства для глушения шума, вызываемого работой элементов СКВ;

- устройства для приготовления и транспортирования источников энергии, необходимых для работы аппаратов в СКВ.

В зависимости от конкретных условий некоторые составные части СКВ могут отсутствовать.

Однако согласиться с отдельными пунктами предложенного состава СКВ нельзя, так как если следовать логике автора [4], то в состав СКВ должны войти и системы оборотного водоснабжения, водопровода и канализации, ИТП и трансформаторные, которые также необходимы для работы аппаратов в СКВ.

Достаточно полное представление о структуре СКВ дает разработанная во ВНИИкондиционере «Блок-схема системы кондиционирования воздуха» (рис. 1) [5].

Включенные в эту блок-схему подсистемы обработки воздуха по своему функциональному назначению делятся на блоки:

- основной обработки и перемещения: Б1.1 – приемный, Б1.8 – очистки, Б1.2 – сухого (первого) подогрева, Б1.3 – охлаждения, Б1.6 – тепловлажностной обработки, Б1.9 – перемещения приточного воздуха;

- дополнительной обработки и перемещения: Б2.1 – утилизации, Б2.2 – предварительного подогрева, Б2.3 – доводки общей (второй подогрев, дополнительное охлаждение), Б2.4 – зональной доводки, Б2.5 – местной доводки (эжекционные доводчики и др.), Б2.7 – шумоглушения, Б2.8 – перемещения рециркуляционного воздуха;

- специальной обработки: Б5.5 – тонкой очистки;

- воздушной сети: Б4.2 – воздухораспределительных устройств, Б4.3 – вытяжных устройств, Б4.5 – воздуховодов;

- автоматизации – арматуры – Б3.1.

Помимо этих блоков в СКВ может входить система холодоснабжения (снабжение электроэнергией и теплом осуществляется, как правило, централизованно). Ее включение в состав СКВ, видимо, относится к автономным кондиционерам (см. далее).

Для определения состава оборудования, входящего в СКВ, и границ раздела целесообразно воспользоваться делением на разделы, которое сложилось в практике проектирования.

В частности, при выполнении проектов кондиционирования воздуха достаточно серьезных объектов обычно выделяют в самостоятельные разделы: теплоснабжение СКВ; холодоснабжение и холодильные центры; электроснабжение; автоматизация; водоснабжение, в том числе оборотное, канализация и дренаж.

Причем по каждому из разделов составляют свою спецификацию, в которую включено оборудование, материалы и арматура, относящиеся к своему конкретному разделу.

Таким образом, в состав СКВ следует включить:- УКВ, предназначенную для очистки и тепловлажностной обработки и получения необходимого качества воздуха и его транспортировки по сети воздуховодов до обслуживаемого помещения или технического объема;

- сеть приточных воздуховодов с воздухораспределителями, клапанами и регулирующими устройствами;

- вытяжной вентилятор и сеть вытяжных и рециркуляционных воздуховодов с сетевым оборудованием;

- сеть фреоновых трубопроводов для сплит-систем и VRV-систем с кабелями связи наружных блоков с внутренними;

- фэнкойлы, эжекционные доводчики, моноблоки, холодные и теплые потолки и балки и др. доводчики для охлаждения и (или) нагревания непосредственно внутреннего воздуха;

- оборудование для утилизации теплоты и холода;

- дополнительные воздушные фильтры, шумоглушители и другие элементы.

И даже систему автоматики, входящую в СКВ как бы по определению, целесообразно выделить отдельно, так как ее проектируют инженеры другой специальности, хотя и по заданию так называемых технологов СКВ.

Границей СКВ и систем теплохолодоснабжения можно считать узлы регулирования, а границей электроснабжения и автоматики – электрические щиты и щиты управления, которые в последнее время очень часто делают совмещенными.Классификация систем кондиционирования воздуха

Проблемам классификации СКВ в большей или меньшей степени уделяли внимание практически все авторы учебников и монографий по кондиционированию воздуха. Вот что написал по этому вопросу известный специалист, доктор техн. наук А. А. Рымкевич [6]: «Анализ иерархической структуры самих СКВ прежде всего требует их классификации и только затем их декомпозиции на подсистемы. …Однако для СКВ, решения которых базируются на учете большого числа данных, разработать такую классификацию всегда сложно. Не случайно в литературе нет единого мнения по данному вопросу, и поэтому многие известные авторы… предложили различные методы классификации».

Предложенная А. А. Рымкеви-чем концепция выбора признаков классификации СКВ сформулирована очень точно, и с ней нельзя не согласиться. Проблема состоит в том, как этой концепцией воспользоваться и какие признаки считать определяющими, а какие вторичными, и как точно сформулировать эти признаки.

В начале восьмидесятых годов прошлого века наиболее полная классификация СКВ была предложена в работе Б. В. Баркалова и Е. Е. Карписа [7].

Основные признаки этой классификации с некоторыми дополнениями использованы и в недавно изданной монографии А. Г. Сотникова [8] и в других работах, однако некоторые формулировки отдельных признаков требуют уточнения и корректировки.

Например, для опытных специалистов не составит труда разделить СКВ на центральные и местные, посмотрим, как признак такого деления сформулирован разными авторами.

Б. В. Баркалов, Е. Е. Карпис пишут [7]: «В зависимости от расположения кондиционеров по отношению к обслуживаемым помеще-ниям СКВ делятся на центральные и местные». А. Г. Сотников [8] считает необходимым дополнить: «Деление на местные и центральные СКВ учитывает как место установки кондиционера, так и группировку помещений по системам», а О. Я. Кокорин уточняет: «По характеру связи с обслуживаемым помещением можно подразделить СКВ на три вида: центральные, местные и центрально-местные. Центральные СКВ характеризуются расположением УКВ в удалении от обслуживаемых объектов и наличием приточных воздуховодов значительной протяженности. Местные СКВ характеризуются расположением УКВ в самом обслуживаемом помещении или в непосредственной близости от него, при отсутствии (или наличии весьма коротких) приточных воздуховодов. Центрально-местные СКВ характеризуются как наличием УКВ в удалении от обслуживаемых объектов, так и местных УКВ, располагаемых в самих помещениях или в непосредственной близости от них».

Трудно понять, что имеется в виду под группировкой помещений по системам и что считается протяженными или весьма короткими воздуховодами. Например, кондиционеры, обслуживающие текстильные цеха на Волжском заводе синтетического волокна, имеют производительность по воздуху до 240 м3/ч и расположены рядом с обслуживаемыми помещениями, то есть непосредственно за стенами, но никто из указанных выше авторов не отнес бы их к местным системам.

Несколько иной признак клас-сификации предложил Е. В. Стефанов [9]: «… по степени централизации – на системы центральные, обслуживающие из одного центра несколько помещений, и местные, устраиваемые для отдельных помещений и располагающиеся, как правило, в самих обслуживаемых помещениях».

К сожалению, и эта формулировка является нечеткой, так как одно большое помещение могут обслуживать несколько центральных кондиционеров, а группу небольших помещений – один местный кондиционер.

Фактически в отечественной практике негласно действовал совсем другой признак классификации: все кондиционеры, выпускавшиеся Харьковским заводом «Кондиционер», кроме шкафных, считались центральными, а все кондиционеры, выпускавшиеся Домодедовским заводом «Кондиционер», кроме горизонтальных производительностью 10 и 20 тыс. м3/ч, – относились к местным.

Конечно, сегодня такое деление выглядит смешным, а между тем в нем был определенный здравый смысл.

Известно, что в местных системах используются готовые агрегаты полной заводской сборки обычно шкафного типа со стандартным набором тепломассообменного оборудования с уже готовыми, заданными заранее техническими характеристиками, поэтому местные УКВ не проектируют, а подбирают для конкретного обслуживаемого помещения или группы небольших однотипных помещений.

Максимальная производительность местных систем по воздуху обычно не превышает 20–30 тыс. м3/ч.

Центральные кондиционеры могут быть также полной заводской сборки или собираются на месте монтажа, причем технические характеристики всех элементов, включая воздушные фильтры, вентиляторы и тепломассообменное оборудование, задаются производителями в очень широких пределах, поэтому такие кондиционеры не подбирают, а проектируют, а затем изготавливают в соответствии с бланком-заказом для конкретного объекта.

Обычно центральные кондиционеры собирают в виде горизонтальных блоков, причем производительность таких кондиционеров по воздуху значительно больше, чем у местных и достигает 100–250 тыс. м3/ч у разных фирм-производителей.

Очевидно, что отмеченные признаки относятся к УКВ, но их можно использовать и для классификации СКВ, например, СКВ с центральной УКВ – центральная СКВ, а с местной УКВ – местная СКВ. Такой подход не исключает полностью признаки, предложенные другими авторами, а дополняет их, исключая некоторые неопределенности, типа протяженности воздуховодов и др.

Для дальнейшей классификации СКВ рассмотрим схему ее функционирования.

На параметры внутреннего воздуха в обслуживаемом помещении или технологическом объеме оказывают воздействие внутренние возмущения, то есть изменяющиеся тепло- и влаговыделения, а также внешние факторы, например, изменение температуры и влагосодержания наружного воздуха, воздействие на остекленный фасад прямой солнечной радиации в разное время суток и др.

Задача СКВ состоит в том, чтобы улавливать и своевременно устранять последствия этих возмущений и воздействий для сохранения параметров внутреннего воздуха в заданных пределах, используя систему автоматического регулирования и необходимый набор оборудования (воздухоохладители, воздухонагреватели, увлажнители и др.), а также источники теплоты и холода.

Поддерживать требуемые параметры внутреннего воздуха можно изменяя параметры или расход приточного воздуха, подаваемого в помещение извне, или с помощью аппаратов, установленных непосредственно в помещении, так называемых доводчиков.

Сегодня в качестве доводчиков используют внутренние блоки сплит-систем и VRV-систем, фэнкойлы, моноблоки, охлаждаемые потолки и балки и другие элементы.

К сожалению, в классификации [7] вместо понятия «доводчики» используется понятие «водовоздушные СКВ», а в классификации [8] дополнительно вводится термин «водо- и фреоновоздушная СКВ». С подобными предложениями нельзя согласиться в принципе, так как их авторы вольно или невольно присваивают сплит-системам или фэнкойлам статус систем кондиционирования воздуха, которыми они не являются и, естественно, не могут входить в классификацию СКВ, поскольку являются всего лишь местными охладителями или нагревателями, то есть не более чем доводчиками.

Справедливости ради отметим, что Б. В. Баркалов начинает описание центральных водовоздушных систем очень точной фразой: «В каждое помещение вводится наружный воздух, приготовленный в центральном кондиционере. Перед выпуском в помещение он смешивается с воздухом данного помещения, предварительно охлажденным или нагретым в теплообменниках кондиционеров?доводчиков, снабжаемых холодной и горячей водой». Приведенная цитата показывает, что автор хорошо понимает неопределенность предложенного им признака классификации и поэтому сразу поясняет, что он имеет в виду под центральными водовоздушными системами.

Системы без доводчиков могут быть прямоточными, когда в помещение подается обработанный наружный воздух, и с рециркуляцией, когда к наружному воздуху подмешивают воздух, забираемый из помещения. Кроме того, технологические СКВ, обслуживающие помещения или аппараты без пребывания людей, могут работать без подачи наружного воздуха со 100 % рециркуляцией. В зависимости от алгоритма работы СКВ различают системы с постоянной рециркуляцией, в которых соотношение количества наружного и рециркуляционного воздуха во время работы не изменяется, и СКВ с переменной рециркуляцией, в которых количество наружного воздуха может изменяться от 100 % до некоторого нормируемого минимального уровня.

Кроме того, системы с рециркуляцией могут быть одновентиляторными и двухвентиляторными. В первых системах подача приточного воздуха в помещение, а также забор наружного и рециркуляционного воздуха осуществляется приточным вентилятором УКВ. Во втором случае для удаления воздуха из помещения и подачи его на рециркуляцию или на выброс применяют дополнительный вытяжной вентилятор.

Независимо от схемы компоновки и устройства отдельных элементов СКВ подразделяют также по их назначению. Многие авторы делят СКВ на комфортные, технологические и комфортно-технологические. Более удачной и полной представляется классификация СКВ по назначению на эргономической основе, разработанная ВНИИкондиционером [5].

Определено, что СКВ могут выполнять одну из трех функций обслуживания: машин; машин + людей; людей.

1-я группа (символ «машина») определена как технологические СКВ. СКВ этой группы обслуживают технологические аппараты, камеры, боксы, машины и т. п., то есть применяются в тех случаях, когда условия воздушной среды диктуются обеспечением работоспособности технологического оборудования. При этом параметры воздушной среды могут отличаться от тех, которые определяются санитарно-гигиеническими нормами.

1-я группа имеет две модификации:- Подгруппа 1–1 включает в себя кондиционируемые объекты, полностью исключающие возможность пребывания в них человека, то есть это системы технологического охлаждения, обдува электронных блоков вычислительных машин, шахты обдува волокна прядильных машин и т. п.

- Подгруппа 1–2 включает в себя кондиционируемые объекты: технологические аппараты (машины, камеры, боксы) и помещения с особыми параметрами воздушной среды (калориметрического, экологического и другого назначения), в которых человек отсутствует или находится эпизодически (для снятия показаний приборов, изменения режима работы и т. д.).

Если для группы 1–1 отсутствуют какие-либо ограничения по параметрам и составу воздушной среды, то для объектов подгруппы 1–2 газовый состав воздушной среды должен находиться в пределах, установленных ГОСТ.

2-я группа (символ «машина + человек») определена как технологически комфортные СКВ. СКВ этой группы обслуживают производственные помещения, в которых длительно пребывают люди.

2-я группа имеет три модификации:- Подгруппа 2–1. Технологически комфортные СКВ обеспечивают условия нормального осуществления технологических процессов как для производств, в которых затруднено или практически невозможно получение продукции без поддержания определенных параметров воздушной среды, так и для производств, в которых колебания параметров воздуха существенно влияют на качество продукции и величину брака.

- Для этих помещений СКВ устраивается в первую (и основную) очередь по требованиям технологии, однако в связи с наличием в этих помещениях людей, параметры КВ устанавливают с учетом требований санитарно-гигиенических норм.

- Подгруппа 2–2. СКВ создаются для исключения дискомфортных условий труда при тяжелых режимах работы людей (кабины крановщиков мостовых кранов металлургических заводов и ТЭЦ, кабины строительно-дорожных машин и т. д.). Производственные или экономические аспекты для этих установок имеют второстепенное значение.

- Подгруппа 2–3. СКВ обеспечивают в производственных помещениях комфортные условия труда, способствующие повышению производительности труда, улучшению проведения основных технологических режимов, снижению заболеваемости, уменьшению эксплуатационных затрат и т. п.

3-я группа (символ «люди») определена как комфортные СКВ, обеспечивающие санитарно-гигиенические условия труда, отдыха или иного пребывания людей в помещениях гражданских зданий, то есть вне промышленного производства.

Эта группа имеет две модификации:- Подгруппа 3–1. СКВ обслуживают помещения общественных зданий, в которых для одной части людей пребывание в них кратковременно (например, покупатели в универмаге), а для другой – длительно (например, продавцы в этом же универмаге).

- Подгруппа 3–2. СКВ обеспечивают оптимальные условия пребывания людей в жилых помещениях.

В классификацию ВНИИконди-ционера необходимо ввести еще одну группу – медицинские СКВ. Очевидно, что СКВ, обслуживающие операционные, реанимационные или палаты интенсивной терапии, никак нельзя считать комфортными, а чтобы отнести их к технологическим, надо в качестве «машины» рассматривать самого человека, что просто глупо.

Медицинские СКВ должны иметь две подгруппы:- Подгруппа 4–1. СКВ обслуживают операционные, реанимационные и т. п. помещения.

- Подгруппа 4–2. СКВ обеспечивают требуемые параметры воздуха в палатах, кабинетах врачей, процедурных и т. п.

Для завершения классификации СКВ рассмотрим еще несколько признаков.

По типу системы холодоснабжения различают автономные и неавтономные СКВ. В автономных источник холода встроен в кондиционер, в неавтономных – источником холода является отдельный холодильный центр. Кроме того, в автономных кондиционерах в воздухоохладитель может подаваться кипящий хладон или жидкий промежуточный хладоноситель (холодная вода, растворы). Заметим, что на многих объектах мы использовали схему с подачей хладона в воздухоохладитель центрального кондиционера от расположенной рядом холодильной машины или внешнего блока VRV.

По способу компенсации изменяющихся тепловых и (или) влажностных возмущений в обслуживаемом помещении различают СКВ с постоянным расходом воздуха (CAV) – системы, в которых внутренние параметры поддерживают изменяя температуру и влажность приточного воздуха (качественное регулирование), и системы с переменным расходом воздуха (VAV) – системы с количественным регулированием.

По числу воздуховодов для подачи кондиционированного воздуха в помещенияСКВ делятся на одноканальные и двухканальные, при этом приточный воздух в каждом канале имеет разную температуру и влажность, что позволяет, изменяя соотношение приточного воздуха, подаваемого через каждый канал, поддерживать требуемые параметры в обслуживаемом помещении.

По числу точек стабилизации одноименного параметра (t; φ)в большом помещении или группе небольших помещений различают одно- и многозональные СКВ.

–это СКВ с местными доводчиками. В этих СКВ центральная или местная УКВ подает в помещение санитарную норму наружного воздуха, даже не обязательно обработанного, а местные доводчики обеспечивают поддержание в помещении требуемых параметров воздуха (температуры, относительной влажности и подвижности).

Сегодня в качестве местных доводчиков применяют: внутренние блоки сплит-систем или VRV-систем; фэнкойлы (двух- или четырехтрубные); моноблоки (напольные, потолочные или настенные); эжекционные доводчики; местные увлажнители воздуха; охлаждаемые и нагреваемые потолки; охлаждающие балки (пассивные и активированные).

Все указанные доводчики сами по себе не являются кондиционерами, хотя их и называют так продавцы оборудования.

Известно, что некоторые фирмы работают над созданием, например, фэнкойлов или сплит-систем, подающих в помещение наружный воздух. Но, если это и произойдет в массовом масштабе, то ничего страшного с классификацией не случится, просто это оборудование получит статус местных кондиционеров.

Блок-схема рассмотренной классификации СКВ приведена на рис. 2.

Помимо рассмотренных признаков в схему на рис. 2 включен еще один: наличие утилизаторов теплоты и холода, которые могут быть как в центральных, так и в местных СКВ. Причем необходимо различать системы утилизации типа воздух-воздух, к которым относятся схемы с промежуточным теплоносителем, с пластинчатыми теплообменниками* и с регенеративными вращающимися и переключаемыми теплообменниками, а также системы утилизации теплоты оборотной воды и теплоты обратного теплоносителя систем централизованного теплоснабжения и систем технологического жидкостного охлаждения.Литература

- Липа А. И. Кондиционирование воздуха. Основы теории. Совре-менные технологии обработки воздуха. – Одесса: Издательство ВМВ, 2010.

- СНиП 41–01–2003. Отопление, вентиляция, кондиционирование. М.: Госстрой России. – 2004.

- Англо-русский терминологический словарь по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха и охлаждению. М.: Изд-во «АВОК-ПРЕСС», 2002.

- Кокорин О. Я. Энергосберегаю-щие системы кондиционирования воздуха. ООО «ЛЭС». – М., 2007.

- Кондиционеры. Каталог-спра-воч-ник ЦНИИТЭстроймаш. – М., 1981.

- Рымкевич А. А. Системный анализ оптимизации общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха. Изд. 1. – М.: Стройиздат, 1990.

- Баркалов Б. В., Карпис Е. Е. Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных и жилых зданиях. Изд. 2. – М.: Стройиздат, 1982.

- Сотников А. Г. Процессы, аппараты и системы кондиционирования воздуха и вентиляции. Т. 1. ООО «АТ». – С.-Петербург, 2005.

- Стефанов Е. В. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – С.-Петербург: Изд-во «АВОК-Северо-Запад», 2005.

[ http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5029]

Тематики

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > система кондиционирования воздуха

-

По назначению

-

113 тип средства измерений

тип средства измерений

Совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

Примечание. Средства измерений одного типа могут иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений).

[РМГ 29-99]Тематики

- метрология, основные понятия

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > тип средства измерений

-

114 ток короткого замыкания

ток короткого замыкания

Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи.

МЭК 60050(441-11-07)

[ ГОСТ Р 50030. 1-2000 ( МЭК 60947-1-99)]

ток короткого замыкания

Сверхток, обусловленный замыканием с ничтожно малым полным сопротивлением между точками, которые в нормальных условиях эксплуатации должны иметь различный потенциал.

Примечание — Ток короткого замыкания может явиться результатом повреждения или неправильного соединения

(МЭС 441—11—07)

[ ГОСТ Р 50345-99( МЭК 60898-95)]

ток короткого замыкания

Электрический ток в данной короткозамкнутой цепи.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005]

ток короткого замыкания (Ic)

Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вследствие повреждения или неправильного соединения в электрической цепи

[ ГОСТ Р 51321. 1-2000 ( МЭК 60439-1-92)]

ток короткого замыкания

Электрический ток при данном коротком замыкании.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-826-2009]

ток короткого замыкания

Сверхток, возникающий в результате короткого замыкания из-за дефекта или неправильного подключения в электрической цепи.

[ ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007]EN

short-circuit current

an over-current resulting from a short circuit due to a fault or an incorrect connection in an electric circuit

[IEV number 441-11-07]

short-circuit current

electric current in a given short-circuit

Source: 603-02-28 MOD

[IEV number 195-05-18]

[IEV number 826-11-16]FR

courant de court-circuit

surintensité résultant d'un court-circuit dû un défaut ou à un branchement incorrect dans un circuit électrique

[IEV number 441-11-07

courant de court-circuit

courant électrique dans un court-circuit déterminé

Source: 603-02-28 MOD

[IEV number 195-05-18]

[IEV number 826-11-16]

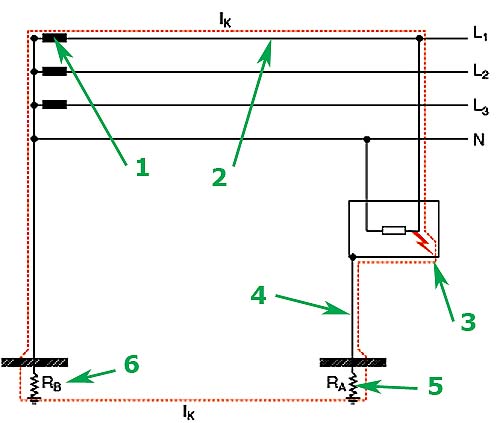

Рис. 7 (Рис. ABB)

Контур тока короткого замыкания при замыкании на землю в системе ТТ

1 - Вторичная обмотка трансформатора;

2 - Линейный проводник;

3 - Сопротивление в месте замыкания;

4 - Проводник защитного заземления;

5 - Зазеамляющий электрод электроустановки;

6 - Заземляющий электрод нейтрали вторичной обмотки тарнсформатораПараллельные тексты EN-RU

An earth fault in a TT system originates the circuit represented in Figure 7.

The fault current flows through the secondary winding of the transformer, the line conductor, the fault resistance, the protective conductor, and the earth electrode resistances (RA, of the user’s plant, and RB, of the neutral).

[ABB]Замыкание на землю в системе TT образует цепь, представленную на рисунке 7.

Ток короткого замыкания протекает через вторичную обмотку трансформатора, линейный проводник, сопротивление в месте замыкания, проводник защитного заземления, заземляющие электроды (RA электроустановки и RB нейтрали вторичной обмотки трансформатора).

[Перевод Интент]Тематики

- электробезопасность

- электротехника, основные понятия

- электроустановки

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > ток короткого замыкания

-

115 угловая частота

угловая частота

Скорость изменения фазы синусоидального электрического тока, равная частоте синусоидального электрического тока, умноженной на 2π.

Примечание — Аналогично определяют угловые частоты синусоидальных электрического напряжения, электродвижущей силы, магнитного потока и т. д.

[ ГОСТ Р 52002-2003]EN

angular frequency

pulsatance

ω

product of the frequency of a sinusoidal quantity and the factor 2π

NOTE – For the quantity Am cos (ω t + θ0), the angular frequency is ω.

[IEV number 101-14-36 ]FR

pulsation

produit de la fréquence d'une grandeur sinusoïdale par le facteur 2π

NOTE – Pour la grandeur Am cos (ω t + θ0), la pulsation est ω.

[IEV number 101-14-36 ]Практика остановила свой выбор на синусоидальных колебаниях переменных электрических величин. В дальнейшем, говоря о токе, э. д. с., напряжении и магнитном потоке, мы будем считать их изменяющимися по закону синуса.

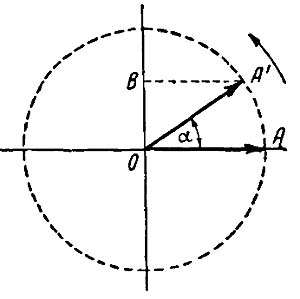

Фиг. 130. Вращение вектора вокруг оси

Пусть мы имеем вектор ОА (фиr. 130), выражающий в масштабе какую-либо переменную синусоидальную величину, например ток. Будем вращать с постоянной скоростью вектор вокруг точки О против часовой стрелки. Конец вектора будет описывать окружность, а угол, на который поворачивается вектор, будет меняться с течением времени.

Угловая скорость или угловая частота ω (омега) вращения равна углу поворота вектора в единицу времени: ω=α/t, откуда α=ωt.

Часто вместо градуса пользуются другой единицей измерения угла – радианом. Радианом называется угол, дуга которого равна радиусу. Если длина окружности С=2πR, то она содержит 2πR/R=2π радиан.

За один оборот радиус-вектор ОА будет иметь один период вращения продолжительностью Т секунд.

Угловая частота в этом случае выразится: ω=α/t=2π/T рад/сек.

Так как 1/Т=f, то ω=2πf рад/сек.

[Кузнецов М. И. Основы электротехники. М, "Высшая Школа", 1964]Тематики

- электротехника, основные понятия

Синонимы

EN

- angular frequency

- angular rate

- angular velocity

- circular frequency

- corner frequency

- cyclic frequency

- phase rate

- pulsatance

- radial frequency

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > угловая частота

-

116 устройство

устройство

-

[IEV number 151-11-20 ]

устройство

Элемент или блок элементов, который выполняет одну или более функций.

[ ГОСТ Р 41.48-2004]

[ ГОСТ Р 52388-2005]

устройство

Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию (многоконтактное реле, набор транзисторов, плата, блок, шкаф, механизм, разделительная панель и т. п.).

Устройство может не иметь в изделии определенного функционального назначения.

[ГОСТ 2.701-84]

устройство

Изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве

[ ГОСТ 16382-87]EN

device

material element or assembly of such elements intended to perform a required function

NOTE – A device may form part of a larger device.

[IEV number 151-11-20 ]FR

dispositif, m

élément matériel ou assemblage d'éléments matériels destiné à remplir une fonction déterminée

NOTE – Un dispositif peut faire partie d'un dispositif plus important.

[IEV number 151-11-20 ]Тематики

- электротехника, основные понятия

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > устройство

-

117 электрическая дуга

- Lichtbogen, m

- elektrischer Lichtbogen, m

электрическая дуга

-

[Интент]EN

(electric) arc

self-maintained gas conduction for which most of the charge carriers are electrons supplied by primary‑electron emission

[IEV ref 121-13-12]FR

arc (électrique), m

conduction gazeuse autonome dans laquelle la plupart des porteurs de charge sont des électrons produits par émission électronique primaire

[IEV ref 121-13-12]-

Материалы, стойкие к воздействию электрической дуги, используемые в качестве защитных средств, должны быть несгораемыми, иметь низкую теплопроводность и достаточную толщину для обеспечения механической стойкости.

[ ГОСТ Р 50571. 4-94 ( МЭК 364-4-42-80)] -

Средства индивидуальной защиты от теплового воздействия электрической дуги...

[Технический регламент о безопасности средств индивидуальной защиты] -

Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока, электрической дуги и электромагнитных полей проявляются в виде электротравм и профессиональных заболеваний.

[ ГОСТ 12.1.019-79] -

сопротивление электрической дуги в месте КЗ

[ ГОСТ 28249-93 ] -

... способствовать гашению электрической дуги

-

Аппараты управления, имеющие электрическую дугу на силовых контактах при

нормальной работе ( пускатели, станции управления), должны проходить испытания при коммутации нагрузки.

[ ГОСТ Р 51330.20-99]

An electric arc is an electrical breakdown of a gas which produces an ongoing plasma discharge, resulting from a current flowing through normally nonconductive media such as air. A synonym is arc discharge. An arc discharge is characterized by a lower voltage than a glow discharge, and relies on thermionic emission of electrons from the electrodes supporting the arc. The phenomenon was first described by Vasily V. Petrov, a Russian scientist who discovered it in 1802. An archaic term is voltaic arc as used in the phrase " voltaic arc lamp".

[http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_arc]Параллельные тексты EN-RU

In the last years a lot of users have underlined the question of safety in electrical assemblies with reference to one of the most severe and destructive electrophysical phenomenon: the electric arc.

[ABB]В последние годы многие потребители обращают особое внимание на безопасность НКУ, связанную с чрезвычайно разрушительным и наиболее жестко действующим электрофизическим явлением - электрической дугой.

[Перевод Интент]Тематики

- электротехника, основные понятия

Действия

Сопутствующие термины

EN

DE

- elektrischer Lichtbogen, m

- Lichtbogen, m

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > электрическая дуга

-

118 электрическая цепь

электрическая цепь

Совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.

[ ГОСТ Р 52002-2003]

Цепь состоит из проводников, находящихся под напряжением, защитных проводников (при их наличии), защитного устройства и соответствующей коммутационной аппаратуры, аппаратуры управления и вспомогательных устройств.

Защитный проводник может быть общим для нескольких цепей

[ ГОСТ Р 50571. 1-2009 ( МЭК 60364-1: 2005)]

электрическая цепь (электроустановки здания)

Совокупность электрооборудования, образующего путь для протекания электрического тока.

Любая электроустановка здания состоит из частей, называемых электрическими цепями, которые включают в себя электрически соединённое электрооборудование, имеющее согласованные характеристики и предназначенное выполнять определённые функции. Электроустановка большого здания может иметь сотни электрических цепей. Электрические цепи подключают к низковольтным распределительным устройствам электроустановки здания. На уровне электрических цепей в электроустановке здания обычно выполняют защиту от сверхтока, а также осуществляют защиту от поражения электрическим током. По своему назначению и выполняемым функциям все электрические цепи в электроустановке здания условно разбиты на две группы: распределительные электрические цепи и групповые электрические цепи.

[ http://www.volt-m.ru/glossary/letter/%DD/view/93/]EN

electric circuit

arrangement of devices, media, or both, forming one or more conductive paths and where these devices and media can have capacitive and inductive coupling

NOTE – In IEC 60050-131, the term "electric circuit" has another meaning relative to circuit theory.

Source: 702-09-04 MOD

[IEV number 151-12-01]FR

circuit électrique, m

ensemble de dispositifs ou de milieux formant un ou plusieurs chemins conducteurs et pouvant comporter des couplages capacitifs et inductifs

NOTE – Dans la CEI 60050-131, le terme "circuit électrique" a un sens approprié à la théorie des circuits.

Source: 702-09-04 MOD

[IEV number 151-12-01]... предназначены для работы в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц...

[ ГОСТ 1983-2001]

... предназначенны для работы только в трехфазной цепи...

[ ГОСТ 17242-86( СТ СЭВ 3242-81)]

... но не предназначенный для пропускания электрического тока в нормальных режимах работы электрической цепи.

[ ГОСТ РМЭК 60050-2005]

Тематики

- электротехника, основные понятия

Действия

Сопутствующие термины

EN

DE

FR

Русско-немецкий словарь нормативно-технической терминологии > электрическая цепь

-

119 внеоборотные активы

- Noncurrent Assets

- Long-Live Assets - амер.

- Fixed Assets, Capital Assets

внеоборотные активы

Все активы, не являющиеся текущими. Внеоборотные активы включают в себя материальные, нематериальные, операционные и финансовые активы долгосрочного характера. Для обозначения данного понятия в Великобритании используется термин Fixed Assets или Capital Assets, а в США - Long-Live Assets.

[ http://www.lexikon.ru/dict/uprav/index.html]

внеоборотные активы

Совокупность активов предприятия, многократно участвующих в процессе хозяйственной деятельности и переносящих на продукцию использованную стоимость частями; основные средства. В том же смысле применяется термин «нетекущие активы». В практике учета к ним относят имущественные ценности (активы) всех видов со сроком использования более одного года и стоимостью выше минимума, установленного законодательством. Эти активы предприятия не будут преобразованы в другую форму (напр., проданы) в течение года. К ним относятся земельные участки, здания, машины, оборудование, а также расходы будущих периодов. В РФ к В.а. относят основные средства и нематериальные активы, которые имеют срок полезного действия в эксплуатации свыше одного года; созданы или приобретены для использования на предприятии на долгосрочной основе; не планируется использовать как товар для продажи. Основные средства должны иметь стоимость за единицу, превышающую 100-кратный минимальный месячный размер оплаты труда. В состав В.а. включаются также финансовые инвестиции (долгосрочные финансовые вложения).

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

- Fixed Assets, Capital Assets

- Long-Live Assets - амер.

- Noncurrent Assets

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > внеоборотные активы

-

120 вырожденная матрица

вырожденная матрица

—

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

вырожденная матрица

Квадратная матрица, определитель которой равен нулю. Для экономических расчетов (например, в области межотраслевых балансов) важно, что В.м. не может иметь обратной, т.е. с ней нельзя произвести операцию обращения матрицы.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электросвязь, основные понятия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > вырожденная матрица

См. также в других словарях:

Не иметь понятия — о чём. Разг. Не быть сведущим, не разбираться в чём либо; не знать чего либо. В доме Арины Власьевны и понятия не имели о счёте на серебро (Тургенев. Отцы и дети). Саша хорошо грёб и плавал, но не имел понятия о стиле (Добровольский. Трое в серых … Фразеологический словарь русского литературного языка

ИМЕТЬ — ИМЕТЬ, имею, имеешь, несовер. (книжн.). 1. кого что. Обладать, располагать кем чем нибудь; соответствует по знач. более живым оборотам: у меня (тебя, него или сущ. в род.) есть, было, будет. Иметь деньги. Иметь талант. Иметь право. Не имел случая … Толковый словарь Ушакова

Не иметь понятия — о чём. Разг. Не быть сведущим, не разбираться в чём л. Ф 1, 223 … Большой словарь русских поговорок

Иметь или быть — «Иметь или быть?» (нем. «Haben oder Sein») изданная в 1976 поздняя работа психоаналитика и философа фрейдомарксиста Эриха Фромма, исследующая вопросы духовной сферы человека. Эрих Фромм так характеризует область интересов психоаналитика:… … Википедия

иметь отношение — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN pertain … Справочник технического переводчика

иметь право — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN to be entitled … Справочник технического переводчика

иметь — е/ю, е/ешь; нсв. 1) что Владеть чем л. на правах собственности. Име/ть машину. Име/ть дачу. Име/ть большую библиотеку. Име/ть дом в деревне. Име/ть много денег … Словарь многих выражений

Иметь или быть? — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей … Википедия

иметь — ею, еешь; нсв. 1. что. Владеть чем л. на правах собственности. И. машину. И. дачу. И. большую библиотеку. И. дом в деревне. И. много денег. 2. кого что. Обладать, располагать кем , чем л. Друзей надежных я имею. Она не может и. детей. И. опыт в… … Энциклопедический словарь

ИМЕТЬ — наиболее распространенный термин в одесском языке. В разговорной речи следует употреблять весьма осторожно, так как часто слово И. служит синонимом чересчур конкретизированного понятия «жить». Можно иметь время, деньги, совесть, желание, запах,… … Большой полутолковый словарь одесского языка

иметь — глаг., нсв., употр. очень часто Морфология: я имею, ты имеешь, он/она/оно имеет, мы имеем, вы имеете, они имеют, имей, имейте, имел, имела, имело, имели, имеющий, имевший, имея, имев 1. Если вы имеете что либо, значит, вы владеете этим, являетесь … Толковый словарь Дмитриева