-

1 Это делает речь вкусной

Ну, в смысле более аппетитной, смачной.Смотря, правда, сколько и какой приправы добавить.Народная мудрость "Недосол - на столе, пересол - на спине" здесь в самую точку. В нашем случае это означает, что острые слова всегда нужно иметь в запасе, но высыпать их в свою речь сразу все скопом не стоит.Раз уж начали, продолжим аналогию с употребляемым внутрь. Чистейшая дистиллированная вода невкусна и малополезна. Постоянно пить ее невозможно.Правда есть сторонники голодания по Брэггу, которые пьют. Но тут возразим: есть и последователи голодания по Армстронгу, потребляющие вместо воды исключительно собственную урину, а попросту - мочу. На что ни решишься ради здоровья, особенно когда сулят чудеса. Исключения лишь подтверждают правила.Еще нагляднее, чем с водой, пример с кухней. Можете вы представить себе ее без перца, соли, кетчупа, горчицы, майонеза и прочих разнообразных добавок? Мы, как и все нормальные, то есть любящие вкусно поесть, люди - нет! Кухня - это соусы и приправы (Похлебкин В.В. Тайны хорошей кухни. — Новосибирск, Благовест, 1993.). А в речи их роль выполняют как раз те слова и выражения, которым посвящена наша книга.Какая речь, если сравнивать сообщения с одинаковым смыслом, наименее привлекает? Или так. Под какую легче всего заснуть? Под монотонную! Под однообразное бубнение без понижения и повышения громкости голоса. А ведь диапазон здесь - от шепота до крика. И мы умеем его использовать, в быту большинство делает это мастерски. Так вот, такой диапазон есть не только по громкости, но и по крепости слов (см. главу: Глава 2. Шкала грубости). Границы здесь - от слащавого сюсюканья до матерных ругательств. И использование всей широты этого диапазона тоже дает колоссальные возможности, разнообразит речь, делает ее действенной, красивой, ярко эмоционально окрашенной.Именно это мы имели в виду, говоря, что грубости делают речь вкусной. Делайте вкусной свою, но не забывайте, что вкусы у ваших слушателей разные.Итак, ругаться полезно по целому ряду причин. Если позадуматься - можно набрать еще десяток. Но и четырех приведенных примеров достаточно. Ничто в этом мире не возникает просто так. А все появившееся - неотъемлемая часть системы, связанная со всем остальным, имеющая свое назначение. Так и со словами из нашего словаря.American slang. English-Russian dictionary > Это делает речь вкусной

-

2 this indicates that ....

• это означает, что...English-Russian dictionary of phrases and cliches for a specialist researcher > this indicates that ....

-

3 this means that ...

• это означает, что...English-Russian dictionary of phrases and cliches for a specialist researcher > this means that ...

-

4 this indicates that the minimal number of ... should be of the order 64 ...

• это означает, что минимальное количество... должно быть порядка 64...English-Russian dictionary of phrases and cliches for a specialist researcher > this indicates that the minimal number of ... should be of the order 64 ...

-

5 Как пользоваться словарем

Каждая статья состоит из трех разделов: общая информация, пересказ содержания и комментарий; в ряде случаев к ним добавляется библиографический раздел.А) ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: как правило, сюда включены только имена, указанные в титрах на копии фильма. В виде исключения может быть упомянут (с пометкой «не указан в титрах») человек, внесший ощутимый, но анонимный вклад в рассматриваемый фильм. Но все замечания (если таковые имеются) касательно справедливости упоминания тех или иных людей в титрах кинокопии приводятся в комментарии к фильму.1) Название: для каждого фильма указано название на языке оригинала и русское название. Для фильмов, выходивших в советский или российский прокат, в сноске может быть указано прокатное название. В конце книги приведены алфавитные указатели оригинальных и русских названий.2) Год: мы приняли решение указывать для каждого фильма год выхода в прокат в стране его происхождения.3) Продолжительность: чаще всего, она замерялась при просмотре фильма. В случае с немыми фильмами указана не продолжительность в минутах, а длина пленки в метрах или частях (каждая часть, или бобина, соответствует примерно 10 мин экранного времени при скорости пленки, принятой в те времена, то есть - от 18 до 24 кадров в секунду).4) Производство: после названия компании-производителя в скобках указываются имена продюсеров, внесших важный вклад в создание фильма. Компания-производитель указана лишь в том случае, если она имела значительную долю в производстве и достаточно крупна и надежна, чтобы эта информация могла помочь в поисках фильма.5) Оператор: после имени оператора-постановщика следует указание формата (если речь идет не об обычном формате) и в некоторых случаях указание цветности. Отсутствие указании о цветности означает, что фильм снят на черно-белую пленку. Примечания «Cinemascope», «Techniscope», «Eastmanscope», «RKOscope» обозначают различные технологии широкоэкранного формата. Примечание «Panavision» может обозначать либо формат, близкий к широкоэкранному, либо разновидность объектива (в этом случае формат фильма следует считать обычным).6) Создатели фильма: художники-постановщики, художники по костюмам, хореографы, создатели титров и спецэффектов указаны лишь в том случае, если их вклад в создание фильма настолько творчески удачен, что достоин отдельного упоминания.7) Актеры: после имен актеров и актрис указаны (в скобках) имена их персонажей в фильме. В «Дополнении» имена персонажей не указываются, кроме редких исключений.Б) КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ СОДЕРЖАНИЯ: иногда он предваряется знаком ± и это означает, что читателю лучше ознакомиться с ним лишь в том случае, если он уже смотрел фильм и сюжет ему известен. Это делается для того, чтобы не испортить ему удовольствие от незнания некоторых неожиданных сюжетных поворотов. Если время действия не указано, это означает, что действие происходит в то время, когда был снят фильм.8) КОММЕНТАРИЙ: предваряется знаком ►. Для ясности названия фильмов указаны курсивом, а названия пьес, романов, рассказов и прочих трудов - в кавычках. Знак * после названия фильма означает, что этому фильму посвящена отдельная статья в основном корпусе книги или в «Дополнении». Ремейки фильмов указаны в большинстве случаев, но без претензии на абсолютную полноту сведений (которая, к слову, в этом отношении почти недостижима). В некоторых случаях в примечаниях переводчика указаны значимые ремейки, вышедшие уже после французского издания «Словаря» (1992).Г) БИБЛИОГРАФИЯ: этот раздел, по большей части, включает в себя перечисление трудов, посвященных фильму, рассматриваемому в статье. Мы стремились достичь (хотя и не всегда это удавалось) полноты сведений в том, что касается публикаций сценариев и раскадровок, как в журналах, так и отдельными изданиями. Указание сценарий и диалоги означает посценное драматургическое изложение фильма с диалогами; указание раскадровка означает описание всех планов фильма, четко разграниченных между собой и воспринимаемых отдельно. Последнее указание, как правило, сопровождается количеством планов, содержащихся в фильме. Статьи или отрывки из каких-либо трудов упоминаются в «Библиографии» лишь выборочно - в том случае, если нам показалось важным обратить на них особое внимание, чтобы осветить тот или иной аспект фильма.***--- прим. переводчика.Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > Как пользоваться словарем

-

6 modular data center

модульный центр обработки данных (ЦОД)

-

[Интент]Параллельные тексты EN-RU

[ http://dcnt.ru/?p=9299#more-9299]

Data Centers are a hot topic these days. No matter where you look, this once obscure aspect of infrastructure is getting a lot of attention. For years, there have been cost pressures on IT operations and this, when the need for modern capacity is greater than ever, has thrust data centers into the spotlight. Server and rack density continues to rise, placing DC professionals and businesses in tighter and tougher situations while they struggle to manage their IT environments. And now hyper-scale cloud infrastructure is taking traditional technologies to limits never explored before and focusing the imagination of the IT industry on new possibilities.

В настоящее время центры обработки данных являются широко обсуждаемой темой. Куда ни посмотришь, этот некогда малоизвестный аспект инфраструктуры привлекает все больше внимания. Годами ИТ-отделы испытывали нехватку средств и это выдвинуло ЦОДы в центр внимания, в то время, когда необходимость в современных ЦОДах стала как никогда высокой. Плотность серверов и стоек продолжают расти, все больше усложняя ситуацию для специалистов в области охлаждения и организаций в их попытках управлять своими ИТ-средами. И теперь гипермасштабируемая облачная инфраструктура подвергает традиционные технологии невиданным ранее нагрузкам, и заставляет ИТ-индустрию искать новые возможности.

At Microsoft, we have focused a lot of thought and research around how to best operate and maintain our global infrastructure and we want to share those learnings. While obviously there are some aspects that we keep to ourselves, we have shared how we operate facilities daily, our technologies and methodologies, and, most importantly, how we monitor and manage our facilities. Whether it’s speaking at industry events, inviting customers to our “Microsoft data center conferences” held in our data centers, or through other media like blogging and white papers, we believe sharing best practices is paramount and will drive the industry forward. So in that vein, we have some interesting news to share.

В компании MicroSoft уделяют большое внимание изучению наилучших методов эксплуатации и технического обслуживания своей глобальной инфраструктуры и делятся результатами своих исследований. И хотя мы, конечно, не раскрываем некоторые аспекты своих исследований, мы делимся повседневным опытом эксплуатации дата-центров, своими технологиями и методологиями и, что важнее всего, методами контроля и управления своими объектами. Будь то доклады на отраслевых событиях, приглашение клиентов на наши конференции, которые посвящены центрам обработки данных MicroSoft, и проводятся в этих самых дата-центрах, или использование других средств, например, блоги и спецификации, мы уверены, что обмен передовым опытом имеет первостепенное значение и будет продвигать отрасль вперед.

Today we are sharing our Generation 4 Modular Data Center plan. This is our vision and will be the foundation of our cloud data center infrastructure in the next five years. We believe it is one of the most revolutionary changes to happen to data centers in the last 30 years. Joining me, in writing this blog are Daniel Costello, my director of Data Center Research and Engineering and Christian Belady, principal power and cooling architect. I feel their voices will add significant value to driving understanding around the many benefits included in this new design paradigm.

Сейчас мы хотим поделиться своим планом модульного дата-центра четвертого поколения. Это наше видение и оно будет основанием для инфраструктуры наших облачных дата-центров в ближайшие пять лет. Мы считаем, что это одно из самых революционных изменений в дата-центрах за последние 30 лет. Вместе со мной в написании этого блога участвовали Дэниел Костелло, директор по исследованиям и инжинирингу дата-центров, и Кристиан Белади, главный архитектор систем энергоснабжения и охлаждения. Мне кажется, что их авторитет придаст больше веса большому количеству преимуществ, включенных в эту новую парадигму проектирования.

Our “Gen 4” modular data centers will take the flexibility of containerized servers—like those in our Chicago data center—and apply it across the entire facility. So what do we mean by modular? Think of it like “building blocks”, where the data center will be composed of modular units of prefabricated mechanical, electrical, security components, etc., in addition to containerized servers.

Was there a key driver for the Generation 4 Data Center?Наши модульные дата-центры “Gen 4” будут гибкими с контейнерами серверов – как серверы в нашем чикагском дата-центре. И гибкость будет применяться ко всему ЦОД. Итак, что мы подразумеваем под модульностью? Мы думаем о ней как о “строительных блоках”, где дата-центр будет состоять из модульных блоков изготовленных в заводских условиях электрических систем и систем охлаждения, а также систем безопасности и т.п., в дополнение к контейнеризованным серверам.

Был ли ключевой стимул для разработки дата-центра четвертого поколения?

If we were to summarize the promise of our Gen 4 design into a single sentence it would be something like this: “A highly modular, scalable, efficient, just-in-time data center capacity program that can be delivered anywhere in the world very quickly and cheaply, while allowing for continued growth as required.” Sounds too good to be true, doesn’t it? Well, keep in mind that these concepts have been in initial development and prototyping for over a year and are based on cumulative knowledge of previous facility generations and the advances we have made since we began our investments in earnest on this new design.Если бы нам нужно было обобщить достоинства нашего проекта Gen 4 в одном предложении, это выглядело бы следующим образом: “Центр обработки данных с высоким уровнем модульности, расширяемости, и энергетической эффективности, а также возможностью постоянного расширения, в случае необходимости, который можно очень быстро и дешево развертывать в любом месте мира”. Звучит слишком хорошо для того чтобы быть правдой, не так ли? Ну, не забывайте, что эти концепции находились в процессе начальной разработки и создания опытного образца в течение более одного года и основываются на опыте, накопленном в ходе развития предыдущих поколений ЦОД, а также успехах, сделанных нами со времени, когда мы начали вкладывать серьезные средства в этот новый проект.

One of the biggest challenges we’ve had at Microsoft is something Mike likes to call the ‘Goldilock’s Problem’. In a nutshell, the problem can be stated as:

The worst thing we can do in delivering facilities for the business is not have enough capacity online, thus limiting the growth of our products and services.Одну из самых больших проблем, с которыми приходилось сталкиваться Майкрософт, Майк любит называть ‘Проблемой Лютика’. Вкратце, эту проблему можно выразить следующим образом:

Самое худшее, что может быть при строительстве ЦОД для бизнеса, это не располагать достаточными производственными мощностями, и тем самым ограничивать рост наших продуктов и сервисов.The second worst thing we can do in delivering facilities for the business is to have too much capacity online.

А вторым самым худшим моментом в этой сфере может слишком большое количество производственных мощностей.

This has led to a focus on smart, intelligent growth for the business — refining our overall demand picture. It can’t be too hot. It can’t be too cold. It has to be ‘Just Right!’ The capital dollars of investment are too large to make without long term planning. As we struggled to master these interesting challenges, we had to ensure that our technological plan also included solutions for the business and operational challenges we faced as well.

So let’s take a high level look at our Generation 4 designЭто заставило нас сосредоточиваться на интеллектуальном росте для бизнеса — refining our overall demand picture. Это не должно быть слишком горячим. И это не должно быть слишком холодным. Это должно быть ‘как раз, таким как надо!’ Нельзя делать такие большие капиталовложения без долгосрочного планирования. Пока мы старались решить эти интересные проблемы, мы должны были гарантировать, что наш технологический план будет также включать решения для коммерческих и эксплуатационных проблем, с которыми нам также приходилось сталкиваться.

Давайте рассмотрим наш проект дата-центра четвертого поколенияAre you ready for some great visuals? Check out this video at Soapbox. Click here for the Microsoft 4th Gen Video.

It’s a concept video that came out of my Data Center Research and Engineering team, under Daniel Costello, that will give you a view into what we think is the future.

From a configuration, construct-ability and time to market perspective, our primary goals and objectives are to modularize the whole data center. Not just the server side (like the Chicago facility), but the mechanical and electrical space as well. This means using the same kind of parts in pre-manufactured modules, the ability to use containers, skids, or rack-based deployments and the ability to tailor the Redundancy and Reliability requirements to the application at a very specific level.

Посмотрите это видео, перейдите по ссылке для просмотра видео о Microsoft 4th Gen:

Это концептуальное видео, созданное командой отдела Data Center Research and Engineering, возглавляемого Дэниелом Костелло, которое даст вам наше представление о будущем.

С точки зрения конфигурации, строительной технологичности и времени вывода на рынок, нашими главными целями и задачами агрегатирование всего дата-центра. Не только серверную часть, как дата-центр в Чикаго, но также системы охлаждения и электрические системы. Это означает применение деталей одного типа в сборных модулях, возможность использования контейнеров, салазок, или стоечных систем, а также возможность подстраивать требования избыточности и надежности для данного приложения на очень специфичном уровне.Our goals from a cost perspective were simple in concept but tough to deliver. First and foremost, we had to reduce the capital cost per critical Mega Watt by the class of use. Some applications can run with N-level redundancy in the infrastructure, others require a little more infrastructure for support. These different classes of infrastructure requirements meant that optimizing for all cost classes was paramount. At Microsoft, we are not a one trick pony and have many Online products and services (240+) that require different levels of operational support. We understand that and ensured that we addressed it in our design which will allow us to reduce capital costs by 20%-40% or greater depending upon class.

Нашими целями в области затрат были концептуально простыми, но трудно реализуемыми. В первую очередь мы должны были снизить капитальные затраты в пересчете на один мегаватт, в зависимости от класса резервирования. Некоторые приложения могут вполне работать на базе инфраструктуры с резервированием на уровне N, то есть без резервирования, а для работы других приложений требуется больше инфраструктуры. Эти разные классы требований инфраструктуры подразумевали, что оптимизация всех классов затрат имеет преобладающее значение. В Майкрософт мы не ограничиваемся одним решением и располагаем большим количеством интерактивных продуктов и сервисов (240+), которым требуются разные уровни эксплуатационной поддержки. Мы понимаем это, и учитываем это в своем проекте, который позволит нам сокращать капитальные затраты на 20%-40% или более в зависимости от класса.For example, non-critical or geo redundant applications have low hardware reliability requirements on a location basis. As a result, Gen 4 can be configured to provide stripped down, low-cost infrastructure with little or no redundancy and/or temperature control. Let’s say an Online service team decides that due to the dramatically lower cost, they will simply use uncontrolled outside air with temperatures ranging 10-35 C and 20-80% RH. The reality is we are already spec-ing this for all of our servers today and working with server vendors to broaden that range even further as Gen 4 becomes a reality. For this class of infrastructure, we eliminate generators, chillers, UPSs, and possibly lower costs relative to traditional infrastructure.

Например, некритичные или гео-избыточные системы имеют низкие требования к аппаратной надежности на основе местоположения. В результате этого, Gen 4 можно конфигурировать для упрощенной, недорогой инфраструктуры с низким уровнем (или вообще без резервирования) резервирования и / или температурного контроля. Скажем, команда интерактивного сервиса решает, что, в связи с намного меньшими затратами, они будут просто использовать некондиционированный наружный воздух с температурой 10-35°C и влажностью 20-80% RH. В реальности мы уже сегодня предъявляем эти требования к своим серверам и работаем с поставщиками серверов над еще большим расширением диапазона температур, так как наш модуль и подход Gen 4 становится реальностью. Для подобного класса инфраструктуры мы удаляем генераторы, чиллеры, ИБП, и, возможно, будем предлагать более низкие затраты, по сравнению с традиционной инфраструктурой.

Applications that demand higher level of redundancy or temperature control will use configurations of Gen 4 to meet those needs, however, they will also cost more (but still less than traditional data centers). We see this cost difference driving engineering behavioral change in that we predict more applications will drive towards Geo redundancy to lower costs.

Системы, которым требуется более высокий уровень резервирования или температурного контроля, будут использовать конфигурации Gen 4, отвечающие этим требованиям, однако, они будут также стоить больше. Но все равно они будут стоить меньше, чем традиционные дата-центры. Мы предвидим, что эти различия в затратах будут вызывать изменения в методах инжиниринга, и по нашим прогнозам, это будет выражаться в переходе все большего числа систем на гео-избыточность и меньшие затраты.

Another cool thing about Gen 4 is that it allows us to deploy capacity when our demand dictates it. Once finalized, we will no longer need to make large upfront investments. Imagine driving capital costs more closely in-line with actual demand, thus greatly reducing time-to-market and adding the capacity Online inherent in the design. Also reduced is the amount of construction labor required to put these “building blocks” together. Since the entire platform requires pre-manufacture of its core components, on-site construction costs are lowered. This allows us to maximize our return on invested capital.

Еще одно достоинство Gen 4 состоит в том, что он позволяет нам разворачивать дополнительные мощности, когда нам это необходимо. Как только мы закончим проект, нам больше не нужно будет делать большие начальные капиталовложения. Представьте себе возможность более точного согласования капитальных затрат с реальными требованиями, и тем самым значительного снижения времени вывода на рынок и интерактивного добавления мощностей, предусматриваемого проектом. Также снижен объем строительных работ, требуемых для сборки этих “строительных блоков”. Поскольку вся платформа требует предварительного изготовления ее базовых компонентов, затраты на сборку также снижены. Это позволит нам увеличить до максимума окупаемость своих капиталовложений.

Мы все подвергаем сомнениюIn our design process, we questioned everything. You may notice there is no roof and some might be uncomfortable with this. We explored the need of one and throughout our research we got some surprising (positive) results that showed one wasn’t needed.

В своем процессе проектирования мы все подвергаем сомнению. Вы, наверное, обратили внимание на отсутствие крыши, и некоторым специалистам это могло не понравиться. Мы изучили необходимость в крыше и в ходе своих исследований получили удивительные результаты, которые показали, что крыша не нужна.

Серийное производство дата центров

In short, we are striving to bring Henry Ford’s Model T factory to the data center. http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford#Model_T. Gen 4 will move data centers from a custom design and build model to a commoditized manufacturing approach. We intend to have our components built in factories and then assemble them in one location (the data center site) very quickly. Think about how a computer, car or plane is built today. Components are manufactured by different companies all over the world to a predefined spec and then integrated in one location based on demands and feature requirements. And just like Henry Ford’s assembly line drove the cost of building and the time-to-market down dramatically for the automobile industry, we expect Gen 4 to do the same for data centers. Everything will be pre-manufactured and assembled on the pad.Мы хотим применить модель автомобильной фабрики Генри Форда к дата-центру. Проект Gen 4 будет способствовать переходу от модели специализированного проектирования и строительства к товарно-производственному, серийному подходу. Мы намерены изготавливать свои компоненты на заводах, а затем очень быстро собирать их в одном месте, в месте строительства дата-центра. Подумайте о том, как сегодня изготавливается компьютер, автомобиль или самолет. Компоненты изготавливаются по заранее определенным спецификациям разными компаниями во всем мире, затем собираются в одном месте на основе спроса и требуемых характеристик. И точно так же как сборочный конвейер Генри Форда привел к значительному уменьшению затрат на производство и времени вывода на рынок в автомобильной промышленности, мы надеемся, что Gen 4 сделает то же самое для дата-центров. Все будет предварительно изготавливаться и собираться на месте.

Невероятно энергоэффективный ЦОД

And did we mention that this platform will be, overall, incredibly energy efficient? From a total energy perspective not only will we have remarkable PUE values, but the total cost of energy going into the facility will be greatly reduced as well. How much energy goes into making concrete? Will we need as much of it? How much energy goes into the fuel of the construction vehicles? This will also be greatly reduced! A key driver is our goal to achieve an average PUE at or below 1.125 by 2012 across our data centers. More than that, we are on a mission to reduce the overall amount of copper and water used in these facilities. We believe these will be the next areas of industry attention when and if the energy problem is solved. So we are asking today…“how can we build a data center with less building”?А мы упоминали, что эта платформа будет, в общем, невероятно энергоэффективной? С точки зрения общей энергии, мы получим не только поразительные значения PUE, но общая стоимость энергии, затраченной на объект будет также значительно снижена. Сколько энергии идет на производство бетона? Нам нужно будет столько энергии? Сколько энергии идет на питание инженерных строительных машин? Это тоже будет значительно снижено! Главным стимулом является достижение среднего PUE не больше 1.125 для всех наших дата-центров к 2012 году. Более того, у нас есть задача сокращения общего количества меди и воды в дата-центрах. Мы думаем, что эти задачи станут следующей заботой отрасли после того как будет решена энергетическая проблема. Итак, сегодня мы спрашиваем себя…“как можно построить дата-центр с меньшим объемом строительных работ”?

Строительство дата центров без чиллеровWe have talked openly and publicly about building chiller-less data centers and running our facilities using aggressive outside economization. Our sincerest hope is that Gen 4 will completely eliminate the use of water. Today’s data centers use massive amounts of water and we see water as the next scarce resource and have decided to take a proactive stance on making water conservation part of our plan.

Мы открыто и публично говорили о строительстве дата-центров без чиллеров и активном использовании в наших центрах обработки данных технологий свободного охлаждения или фрикулинга. Мы искренне надеемся, что Gen 4 позволит полностью отказаться от использования воды. Современные дата-центры расходуют большие объемы воды и так как мы считаем воду следующим редким ресурсом, мы решили принять упреждающие меры и включить экономию воды в свой план.

By sharing this with the industry, we believe everyone can benefit from our methodology. While this concept and approach may be intimidating (or downright frightening) to some in the industry, disclosure ultimately is better for all of us.

Делясь этим опытом с отраслью, мы считаем, что каждый сможет извлечь выгоду из нашей методологией. Хотя эта концепция и подход могут показаться пугающими (или откровенно страшными) для некоторых отраслевых специалистов, раскрывая свои планы мы, в конечном счете, делаем лучше для всех нас.

Gen 4 design (even more than just containers), could reduce the ‘religious’ debates in our industry. With the central spine infrastructure in place, containers or pre-manufactured server halls can be either AC or DC, air-side economized or water-side economized, or not economized at all (though the sanity of that might be questioned). Gen 4 will allow us to decommission, repair and upgrade quickly because everything is modular. No longer will we be governed by the initial decisions made when constructing the facility. We will have almost unlimited use and re-use of the facility and site. We will also be able to use power in an ultra-fluid fashion moving load from critical to non-critical as use and capacity requirements dictate.

Проект Gen 4 позволит уменьшить ‘религиозные’ споры в нашей отрасли. Располагая базовой инфраструктурой, контейнеры или сборные серверные могут оборудоваться системами переменного или постоянного тока, воздушными или водяными экономайзерами, или вообще не использовать экономайзеры. Хотя можно подвергать сомнению разумность такого решения. Gen 4 позволит нам быстро выполнять работы по выводу из эксплуатации, ремонту и модернизации, поскольку все будет модульным. Мы больше не будем руководствоваться начальными решениями, принятыми во время строительства дата-центра. Мы сможем использовать этот дата-центр и инфраструктуру в течение почти неограниченного периода времени. Мы также сможем применять сверхгибкие методы использования электрической энергии, переводя оборудование в режимы критической или некритической нагрузки в соответствии с требуемой мощностью.

Gen 4 – это стандартная платформаFinally, we believe this is a big game changer. Gen 4 will provide a standard platform that our industry can innovate around. For example, all modules in our Gen 4 will have common interfaces clearly defined by our specs and any vendor that meets these specifications will be able to plug into our infrastructure. Whether you are a computer vendor, UPS vendor, generator vendor, etc., you will be able to plug and play into our infrastructure. This means we can also source anyone, anywhere on the globe to minimize costs and maximize performance. We want to help motivate the industry to further innovate—with innovations from which everyone can reap the benefits.

Наконец, мы уверены, что это будет фактором, который значительно изменит ситуацию. Gen 4 будет представлять собой стандартную платформу, которую отрасль сможет обновлять. Например, все модули в нашем Gen 4 будут иметь общепринятые интерфейсы, четко определяемые нашими спецификациями, и оборудование любого поставщика, которое отвечает этим спецификациям можно будет включать в нашу инфраструктуру. Независимо от того производите вы компьютеры, ИБП, генераторы и т.п., вы сможете включать свое оборудование нашу инфраструктуру. Это означает, что мы также сможем обеспечивать всех, в любом месте земного шара, тем самым сводя до минимума затраты и максимальной увеличивая производительность. Мы хотим создать в отрасли мотивацию для дальнейших инноваций – инноваций, от которых каждый сможет получать выгоду.

Главные характеристики дата-центров четвертого поколения Gen4To summarize, the key characteristics of our Generation 4 data centers are:

Scalable

Plug-and-play spine infrastructure

Factory pre-assembled: Pre-Assembled Containers (PACs) & Pre-Manufactured Buildings (PMBs)

Rapid deployment

De-mountable

Reduce TTM

Reduced construction

Sustainable measuresНиже приведены главные характеристики дата-центров четвертого поколения Gen 4:

Расширяемость;

Готовая к использованию базовая инфраструктура;

Изготовление в заводских условиях: сборные контейнеры (PAC) и сборные здания (PMB);

Быстрота развертывания;

Возможность демонтажа;

Снижение времени вывода на рынок (TTM);

Сокращение сроков строительства;

Экологичность;Map applications to DC Class

We hope you join us on this incredible journey of change and innovation!

Long hours of research and engineering time are invested into this process. There are still some long days and nights ahead, but the vision is clear. Rest assured however, that we as refine Generation 4, the team will soon be looking to Generation 5 (even if it is a bit farther out). There is always room to get better.

Использование систем электропитания постоянного тока.

Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в этом невероятном путешествии по миру изменений и инноваций!

На этот проект уже потрачены долгие часы исследований и проектирования. И еще предстоит потратить много дней и ночей, но мы имеем четкое представление о конечной цели. Однако будьте уверены, что как только мы доведем до конца проект модульного дата-центра четвертого поколения, мы вскоре начнем думать о проекте дата-центра пятого поколения. Всегда есть возможность для улучшений.So if you happen to come across Goldilocks in the forest, and you are curious as to why she is smiling you will know that she feels very good about getting very close to ‘JUST RIGHT’.

Generations of Evolution – some background on our data center designsТак что, если вы встретите в лесу девочку по имени Лютик, и вам станет любопытно, почему она улыбается, вы будете знать, что она очень довольна тем, что очень близко подошла к ‘ОПИМАЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ’.

Поколения эволюции – история развития наших дата-центровWe thought you might be interested in understanding what happened in the first three generations of our data center designs. When Ray Ozzie wrote his Software plus Services memo it posed a very interesting challenge to us. The winds of change were at ‘tornado’ proportions. That “plus Services” tag had some significant (and unstated) challenges inherent to it. The first was that Microsoft was going to evolve even further into an operations company. While we had been running large scale Internet services since 1995, this development lead us to an entirely new level. Additionally, these “services” would span across both Internet and Enterprise businesses. To those of you who have to operate “stuff”, you know that these are two very different worlds in operational models and challenges. It also meant that, to achieve the same level of reliability and performance required our infrastructure was going to have to scale globally and in a significant way.

Мы подумали, что может быть вам будет интересно узнать историю первых трех поколений наших центров обработки данных. Когда Рэй Оззи написал свою памятную записку Software plus Services, он поставил перед нами очень интересную задачу. Ветра перемен двигались с ураганной скоростью. Это окончание “plus Services” скрывало в себе какие-то значительные и неопределенные задачи. Первая заключалась в том, что Майкрософт собиралась в еще большей степени стать операционной компанией. Несмотря на то, что мы управляли большими интернет-сервисами, начиная с 1995 г., эта разработка подняла нас на абсолютно новый уровень. Кроме того, эти “сервисы” охватывали интернет-компании и корпорации. Тем, кому приходится всем этим управлять, известно, что есть два очень разных мира в области операционных моделей и задач. Это также означало, что для достижения такого же уровня надежности и производительности требовалось, чтобы наша инфраструктура располагала значительными возможностями расширения в глобальных масштабах.

It was that intense atmosphere of change that we first started re-evaluating data center technology and processes in general and our ideas began to reach farther than what was accepted by the industry at large. This was the era of Generation 1. As we look at where most of the world’s data centers are today (and where our facilities were), it represented all the known learning and design requirements that had been in place since IBM built the first purpose-built computer room. These facilities focused more around uptime, reliability and redundancy. Big infrastructure was held accountable to solve all potential environmental shortfalls. This is where the majority of infrastructure in the industry still is today.

Именно в этой атмосфере серьезных изменений мы впервые начали переоценку ЦОД-технологий и технологий вообще, и наши идеи начали выходить за пределы общепринятых в отрасли представлений. Это была эпоха ЦОД первого поколения. Когда мы узнали, где сегодня располагается большинство мировых дата-центров и где находятся наши предприятия, это представляло весь опыт и навыки проектирования, накопленные со времени, когда IBM построила первую серверную. В этих ЦОД больше внимания уделялось бесперебойной работе, надежности и резервированию. Большая инфраструктура была призвана решать все потенциальные экологические проблемы. Сегодня большая часть инфраструктуры все еще находится на этом этапе своего развития.

We soon realized that traditional data centers were quickly becoming outdated. They were not keeping up with the demands of what was happening technologically and environmentally. That’s when we kicked off our Generation 2 design. Gen 2 facilities started taking into account sustainability, energy efficiency, and really looking at the total cost of energy and operations.

Очень быстро мы поняли, что стандартные дата-центры очень быстро становятся устаревшими. Они не поспевали за темпами изменений технологических и экологических требований. Именно тогда мы стали разрабатывать ЦОД второго поколения. В этих дата-центрах Gen 2 стали принимать во внимание такие факторы как устойчивое развитие, энергетическая эффективность, а также общие энергетические и эксплуатационные.

No longer did we view data centers just for the upfront capital costs, but we took a hard look at the facility over the course of its life. Our Quincy, Washington and San Antonio, Texas facilities are examples of our Gen 2 data centers where we explored and implemented new ways to lessen the impact on the environment. These facilities are considered two leading industry examples, based on their energy efficiency and ability to run and operate at new levels of scale and performance by leveraging clean hydro power (Quincy) and recycled waste water (San Antonio) to cool the facility during peak cooling months.

Мы больше не рассматривали дата-центры только с точки зрения начальных капитальных затрат, а внимательно следили за работой ЦОД на протяжении его срока службы. Наши объекты в Куинси, Вашингтоне, и Сан-Антонио, Техас, являются образцами наших ЦОД второго поколения, в которых мы изучали и применяли на практике новые способы снижения воздействия на окружающую среду. Эти объекты считаются двумя ведущими отраслевыми примерами, исходя из их энергетической эффективности и способности работать на новых уровнях производительности, основанных на использовании чистой энергии воды (Куинси) и рециклирования отработанной воды (Сан-Антонио) для охлаждения объекта в самых жарких месяцах.

As we were delivering our Gen 2 facilities into steel and concrete, our Generation 3 facilities were rapidly driving the evolution of the program. The key concepts for our Gen 3 design are increased modularity and greater concentration around energy efficiency and scale. The Gen 3 facility will be best represented by the Chicago, Illinois facility currently under construction. This facility will seem very foreign compared to the traditional data center concepts most of the industry is comfortable with. In fact, if you ever sit around in our container hanger in Chicago it will look incredibly different from a traditional raised-floor data center. We anticipate this modularization will drive huge efficiencies in terms of cost and operations for our business. We will also introduce significant changes in the environmental systems used to run our facilities. These concepts and processes (where applicable) will help us gain even greater efficiencies in our existing footprint, allowing us to further maximize infrastructure investments.

Так как наши ЦОД второго поколения строились из стали и бетона, наши центры обработки данных третьего поколения начали их быстро вытеснять. Главными концептуальными особенностями ЦОД третьего поколения Gen 3 являются повышенная модульность и большее внимание к энергетической эффективности и масштабированию. Дата-центры третьего поколения лучше всего представлены объектом, который в настоящее время строится в Чикаго, Иллинойс. Этот ЦОД будет выглядеть очень необычно, по сравнению с общепринятыми в отрасли представлениями о дата-центре. Действительно, если вам когда-либо удастся побывать в нашем контейнерном ангаре в Чикаго, он покажется вам совершенно непохожим на обычный дата-центр с фальшполом. Мы предполагаем, что этот модульный подход будет способствовать значительному повышению эффективности нашего бизнеса в отношении затрат и операций. Мы также внесем существенные изменения в климатические системы, используемые в наших ЦОД. Эти концепции и технологии, если применимо, позволят нам добиться еще большей эффективности наших существующих дата-центров, и тем самым еще больше увеличивать капиталовложения в инфраструктуру.

This is definitely a journey, not a destination industry. In fact, our Generation 4 design has been under heavy engineering for viability and cost for over a year. While the demand of our commercial growth required us to make investments as we grew, we treated each step in the learning as a process for further innovation in data centers. The design for our future Gen 4 facilities enabled us to make visionary advances that addressed the challenges of building, running, and operating facilities all in one concerted effort.

Это определенно путешествие, а не конечный пункт назначения. На самом деле, наш проект ЦОД четвертого поколения подвергался серьезным испытаниям на жизнеспособность и затраты на протяжении целого года. Хотя необходимость в коммерческом росте требовала от нас постоянных капиталовложений, мы рассматривали каждый этап своего развития как шаг к будущим инновациям в области дата-центров. Проект наших будущих ЦОД четвертого поколения Gen 4 позволил нам делать фантастические предположения, которые касались задач строительства, управления и эксплуатации объектов как единого упорядоченного процесса.

Тематики

Синонимы

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > modular data center

-

7 Le Avventure di Pinocchio

1972 - Италия - Франция - Германия (киноверсия во фр. прокате 1975 г. - 135 мин; телеверсия - 324 мин)Произв. RAI (Рим), ORTF (Париж), Bavaria Film (Мюнхен), Sampaolo Film, Cinepat (Рим)Реж. ЛУИДЖИ КОМЕНЧИНИСцен. Сузо Чекки д'Амико и Луиджи Коменчини по одноименному роману Карло КоллодиОпер. Армандо Наннуцци (Technicolor)Муз. Фьоренцо КарпиДек., Кост. Пьеро Герарди, Арриго БрескиВ ролях Андреа Балестри (Пиноккио), Нино Манфреди (Джеппетто), Франко Франки (Кот), Чиччо Инграссиа (Лис), Джина Лоллобриджида (Фея), Марио Адорф (директор цирка), Доменико Санторо (Лучиньоло), Витторио Де Сика (судья), Уго Д'Алессио (мастер Вишня), Лайонел Стэндер (Манджафуоко), Дзоэ Инкроччи (Улитка), Карло Баньо (хозяин пса Мелампо) и марионетки миланского театра «Колла».1 СЕРИЯ (56 мин). Тосканская деревня, конец XIX в. Нищета и холод. Проходимцы Кот и Лис, работающие на ярмарочного кукольника Манджафуоко, зазывают публику на представление. Одна из рекламных листовок, которые они раздают, наводит нищего столяра Джеппетто на мысль смастерить для себя куклу, чтобы хоть как-то скрасить одиночество. Он берет у соседа и коллеги мастера Вишни ореховое полено. Хотя мастер Вишня очень скуп, он все-таки отдает Джеппетто полено, радуясь возможности от него избавиться: оно его пугало, потому что разговаривало. Едва Джеппетто успевает вырезать из полена куклу и окрестить ее Пиноккио, та начинает двигаться и говорить. Ночью, пока Джеппетто спит, фея, очень похожая внешне на покойную жену Джеппетто, превращает куклу в живого мальчика из плоти и крови. Но в плату за чудо она требует, чтобы Пиноккио был послушным. За каждую шалость она грозится вновь превращать его в деревянную куклу. Наутро Джеппетто не верит своим глазам: сбылось его самое заветное желание - у него есть сын. Изголодавшийся Пиноккио крадет у рыбака кусок сыра. Ему удается скрыться от полицейских. Те берут под арест Джеппетто, и столяр попадает в тюрьму. Пиноккио возвращается домой один. Он сжигает инструменты Джеппетто, чтобы согреться, и отчаянно ищет хоть какую-нибудь еду. Среди ночи он просит еды у соседа: тот обливает его водой.2 СЕРИЯ (55 мин). Пиноккио возвращается в дом Джеппетто. Он давит сверчка, пытавшегося читать ему мораль, и обжигает ноги в пламени камина. Он снова становится куклой. Выйдя из тюрьмы, Джеппетто с грустью понимает, что ему снился сон и Пиноккио - всего лишь кукла, сделанная его руками. Он вырезает для куклы новые ноги, и вскоре Пиноккио опять превращается в мальчика. Он обещает вести себя хорошо. Джеппетто очень хочет, чтобы мальчик пошел в школу. Он продает плащ, чтобы купить мальчику учебник, и мастерит ему курточку. Наслушавшись оскорблений сплетниц, которые заранее называют его лентяем, Пиноккио разворачивается на полпути. Его привлекают зазывные речи Кота и Лиса, и он продает учебник, чтобы попасть на представление Манджафуоко, демонстрацию торжества Света и Электричества над мраком невежества. Куклы угадывают в Пиноккио своего и приглашают его подняться на сцену прямо во время представления. Пиноккио снова становится деревянной марионеткой. Недовольный тем, что Пиноккио сорвал спектакль, Манджафуоко сажает его в клетку. Джеппетто напрасно ждет Пиноккио у дверей школы. Он узнает, что мальчик отправился в кукольный театр. Джеппетто идет к морю по следам Манджафуоко, думая, что кукольник похитил его сына. На привале Манджафуоко хочет поджарить барана и требует, чтобы новую куклу бросили в костер. Но за это время Пиноккио снова превратился в мальчика. Кот и Лис, устав от своего рабского положения, уходят от Манджафуоко, пока тот выслушивает рассказ Пиноккио. Слушая, Манджафуоко несколько раз чихает: это означает, что он чрезвычайно растроган, Пиноккио не дает сжечь вместо себя куклу Арлекина.3 СЕРИЯ (52 мин). Манджафуоко дает Пиноккио пять золотых монет и советует ему вернуться к отцу. Мальчик рассказывает об этом подарке Коту и Лису, не слушая советов курицы и светлячка. Проходимцы напрашиваются на угощение, и Пиноккио тратит золотую монету. Затем, накинув белую простыню, Кот и Лис пытаются ограбить его в лесу. Пиноккио сбегает от них и несется к дому на сваях, не зная, что там живет фея. «Все в этом доме умерли», - говорит фея. Кот и Лис, по-прежнему не узнанные мальчиком, хватают его. Он говорит, что потерял монеты (хотя на самом деле спрятал), и они вешают его неподалеку от дома феи, которая предпочитает не вмешиваться. Но из петли выпадает не задушенный мальчик, а деревянная кукла. Кукла бежит к дому феи. Пиноккио тяжело болен, и его лечат 2 врача. Стоит ему соврать, как нос его вырастает, и Пиноккио называет фею ведьмой. Чуть позже она опять превращает его в мальчика. Пиноккио достает монеты из фонтана, где спрятал их. Кот и Лис уговаривают его закопать монеты на Поле Чудес: по их словам, если поливать эти монеты, они преумножатся. Пока доверчивый Пиноккио ходит за водой, бессовестные жулики, смеясь, выкапывают монеты.4 СЕРИЯ (53 мин). Местный крестьянин помогает Пиноккио понять, что его обобрали. Пиноккио рассказывает свою историю судье, и тот, не придумав ничего лучше, решает посадить мальчика в тюрьму. Тем временем на набережной Джеппетто находит в мусорном ящике курточку Пиноккио и решает отправиться вслед за Манджафуоко в Америку. Для этого он чинит старую прохудившуюся лодчонку. В тюрьме Пиноккио признается в множестве разных преступлений, чтобы попасть под амнистию. Идя по дороге, он пугается игрушечного дракона, которым управляют дети. Он понимает, что попал на карнавал. Он вдруг находит могилу феи. На могиле написано, что она умерла из-за него. Пиноккио плачет горькими слезами и засыпает на камне. Проснувшись, он обращается к фее: «Может, ты и умерла от горя, но я сейчас умру от голода, если не найду хоть какой-нибудь еды». Он крадет у крестьянина булку и виноград, и тот заставляет Пиноккио расплатиться необычным образом: заменить ему сторожевого пса. Посаженный на длинную железную цепь, Пиноккио помогает поймать курокрадов. Крестьянин, который знаком с Джеппетто (они виделись на побережье), отпускает Пиноккио, и тот идет к морю искать отца. Он успевает увидеть, как Джеппетто, пустившись в море на утлой лодчонке, исчезает в волнах. Видя всеобщее безразличие, Пиноккио бросается на помощь отцу. Но напрасно. Придя в себя на песчаной отмели, куда его вынесли волны, Пиноккио знакомится с мальчишкой по имени Лучиньоло («Фитиль»), прячущимся под перевернутой лодкой. Лучиньоло - хулиган в бегах. Его спокойствие, смелость и знание жизни впечатляют Пиноккио. Он повсюду следует за Лучиньоло и помогает ему красть пирожки.5 СЕРИЯ (55 мин). Лучиньоло, не знающий благодарности, исчезает. Пиноккио ищет его по всей деревне. Он отказывается от мелкой работы, которую ему предлагают за еду. Он стоит с бедняками в очереди за плошкой супа. Суп раздает фея: выходит, она не умерла, но делает вид, будто не знает Пиноккио. Фея отводит его к себе домой, где ее служанка Улитка узнает мальчика. Фея кормит Пиноккио и говорит, что его отец жив. Она отправляет Пиноккио в школу, где тот становится примерным учеником. В награду фея разрешает ему устроить в ее доме праздник для друзей. Пиноккио встречает в школе Лучиньоло, которого силой притащил учиться директор. Лучиньоло делает все, чтобы его исключили из школы. Пиноккио по примеру друга поступает так же. Лучиньоло готовится отправиться в Страну Чудес - рай для детей, где те избавлены от работы и живут в постоянном веселье. Еду, конфеты и игрушки там всем раздают бесплатно. Пиноккио и Лучиньоло прощаются. Наступает ночь. Пиноккио возвращается в дом феи, но не успевает на праздник, устроенный для его друзей. Улитка не сразу впускает его в дом: сначала долго держит на улице под дождем, а потом подает ужин из картона. Возмущенный таким приемом, Пиноккио бежит за Лучиньоло. Усевшись вдвоем на осла, они, вместе с целой толпой детей, едут к Стране Чудес, где их ждут наслаждения и подарки.6 СЕРИЯ (53 мин). На следующее утро, едва проснувшись, Пиноккио и Лучиньоло, а также все остальные дети, приглашенные в Страну Чудес, замечают, что у них выросли длинные ослиные уши. Дети пытаются сбежать и полностью превращаются в ослов. Пиноккио разлучают с Лучиньоло и продают в цирк, директор которого плохо с ним обращается на представлении. Фея оказывается в зале, среди публики. Неудачно упав, осел калечится, и его продают человеку, который хочет его утопить, чтобы сделать из его кожи барабан. Человек привязывает к шее осла камень и бросает бедное животное в воду. Осел превращается в деревянную куклу; кукла плывет по волнам в открытое море и попадает в пасть к гигантской акуле (или киту). В животе чудовища кукла обнаруживает Джеппетто, который безумно радуется их встрече. Столяр живет припеваючи: чудовище проглатывает множество полезных вещей с проплывающих кораблей, и у старика есть все, чего только можно пожелать. Он читает книги, а потому не очень скучает по видам природы. Однако он расстроен, что Пиноккио снова превратился в куклу; он критикует воспитательные методы феи и даже называет ее ведьмой. На следующее утро кукла опять становится мальчиком - или, вернее, окончательно отделяется от Пиноккио-человека. Пиноккио навсегда останется существом из плоти и крови. Пока что его главное желание - вырваться из брюха чудовища. Но Джеппетто не видит в этом никакого смысла. То, что отцу кажется покоем и раем, сын считает тюрьмой. Пиноккио удается убедить Джеппетто вырваться наружу на спине любезного тунца, который довозит их до берега. Ступив на землю, Пиноккио радостно ведет вновь обретенного отца за собой, навстречу жизни.► Фильм был показан во Франции в 2 версиях: короткой, довольно неуклюже скроенной 135-мин (выпущенной в кинотеатрах), и в телеверсии из 6 серий, каждая продолжительностью примерно 55 мин. Эта последняя версия, неоднократно показанная по телевидению, и есть оригинальное произведение Коменчини. Она даже на 35–40 мин длиннее итальянской телеверсии. В частности, в ней есть 2 новые сцены: великолепный кукольный спектакль с участием Феи Электричества, и сцена, где фея навещает Пиноккио (раненого осла) за кулисами цирка. Фильм, сочиненный за 21 месяц и снятый за 23 недели при бюджете в 800 млн лир (значительная сумма по тем временам, но почти смехотворная в наши дни), представляет собой образцовую экранизацию, идеально сочетающую в себе восхищенное уважение к первоисточнику («Пиноккио» в Италии считается светской Библией) и вольную интерпретацию его смысла. Коменчини оказался в особенно выгодном положении, получив возможность проиллюстрировать каждый эпизод книги и выгодно раскрыть каждого персонажа, будь он животным (сверчок, тунец, акула и т. д.) или человеком (Кот, Лис, Улитка и т. д.). У него было на это время (и на площадке, и на экране). У него были на это деньги.Сценарий, написанный им совместно с великой Сузо Чекки Д'Амико, восхищает своей цельностью, находчивостью и зрелостью. В такой длинной и наполненной событиями картине не могло быть и речи о том, чтобы, вслед за Коллоди (и Диснеем), показывать на экране куклу, которая только в самом финале превращалась бы в мальчика из плоти и крови. Коменчини и его сценаристка нашли решение ловкое, элегантное и при этом богатое разными смыслами. Фея превращает Пиноккио в живого мальчика в начале истории, а затем наказывает его при каждом проступке, снова обращая в куклу. (В общем и целом, Пиноккио фигурирует на экране в виде куклы примерно в течение часа.) Этот ловкий драматургический ход позволяет авторам показать фею неколебимой и жестокой охранительницей очень сурового нравственного закона; в конце концов она внушает отвращение к себе такими зверствами против ребенка. Фея становится отрицательным персонажем, отчего фильм и каждая серия в отдельности приобретают новые смыслы.В этом фильме Коменчини, пылкий поэт и художник детства, как никогда ярко воспевает детскую энергичность, способную если не спасти мир, то хотя бы направить его по пути свободы, естественности, доброты. Качества, подчеркнутые в характере Пиноккио-ребенка - гордость, смелость, дерзость, любопытство, верность дружбе, упорство, бунтарство, - по мнению Коменчини, могут заменить старую обветшалую мораль на новую, более справедливую и человечную. Работая с книгой Коллоди, Коменчини постарался добиться как можно большего реализма в показе общества и большего оптимизма в духовном настрое. Он весьма талантливо подошел к изображению социальной и исторической атмосферы, в которой разворачиваются похождения ребенка-куклы и придал ей больше конкретики, чем в книге: замерзшая и голодная тосканская деревня посреди суровой зимы в конце XIX в.К поискам сына отцом - главному мотиву книги Коллоди - добавляется не менее символичная и симпатичная линия поисков отца сыном. Дело даже не только в том, что отец и сын ищут друг друга (в параллельном монтаже) на всем протяжении фильма; в финале сын почти насильно вытаскивает отца из брюха чудовища и неким образом заново производит его на свет, дарит второе рождение, которое становится апофеозом картины. Помимо этого, Коменчини значительно обогатил характер Лучиньоло, своевольного лодыря и вольнодумца, которого любит и которым восхищается Пиноккио. Коменчини обладает редким даром работы с актерами, особенно с детьми, и это ярче всего ощущается в тех сценах, когда два эти персонажа оказываются вместе. Но это ни в коем случае не означает, что взрослым актерам досталось меньше внимания: напр., Нино Манфреди в образе ранимого и задерганного старика играет одну из лучших ролей во всей своей творческой биографии.БИБЛИОГРАФИЯ: о подробностях съемок см. Жак Лурселль, «В поисках Пиноккио» (J. Lourcelles, A la recherche de Pinocchio, журнал «Fiction», октябрь, ноябрь, декабрь 1973). К выходу в прокат нового Пиноккио (1972) был приурочен выпуск фр. перевода книги Коллоди в издательстве «G.P. Rouge et Ог». Издание украшено иллюстрациями, бережно передающими изобразительную красоту фильма. Текст книги предваряется предисловием Коменчини.Авторская энциклопедия фильмов Жака Лурселля > Le Avventure di Pinocchio

-

8 lead acid battery

свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея, в которой электроды изготовлены главным образом из свинца, а электролит представляет собой раствор серной кислоты.

[Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей в составе ЭПУ на объектах ВСС России. Москва 1998 г.]

Свинцово-кислотные аккумуляторы для стационарного оборудования связиО. Чекстер, И. Джосан

Источник: http://www.solarhome.ru/biblio/accu/chekster.htm

При организации электропитания аппаратуры связи широкое применение находят аккумуляторные установки: их применяют для обеспечения бесперебойности и надлежащего качества электропитания оборудования связи, в том числе при перерывах внешнего электроснабжения, а также для обеспечения запуска и работы автоматики собственных электростанций и электроагрегатов. В подавляющем большинстве аккумуляторных установок используются стационарные свинцово-кислотные элементы и моноблоки.

Свинцово-кислотные аккумуляторы: за и против

Преимущественное применение свинцово-кислотных аккумуляторов объясняется целым рядом их достоинств.

- Во-первых, диапазон емкостей аккумуляторов находится в пределах от единиц ампер-часов до десятков килоампер-часов, что позволяет обеспечивать комплектацию батарей любого необходимого резерва.

- Во-вторых, соотношение между конечными зарядным и разрядным напряжениями при зарядах и разрядах свинцово-кислотных аккумуляторов имеет наименьшее значение из всех электрохимических систем источников тока, что позволяет обеспечивать низкий перепад напряжения на нагрузке во всех режимах работы электропитающей установки.

- В-третьих, свинцово-кислотные аккумуляторы отличаются низкой величиной саморазряда и возможностью сохранения заряда (емкости) при длительном подзаряде.

- В-четвертых, свинцово-кислотные аккумуляторы обладают сравнительно низким внутренним сопротивлением, что обуславливает достаточную стабильность напряжения питания при динамических изменениях сопротивления нагрузки.

Вместе с тем свинцово-кислотным аккумуляторам присущи недостатки, ограничивающие сферу их применения и усложняющие организацию их эксплуатации.

Из-за низкой удельной плотности запасаемой энергии свинцово-кислотные аккумуляторы имеют достаточно большие массогабаритные параметры. Однако для стационарного применения этот показатель не имеет главенствующего значения в отличие от применения аккумуляторов для питания мобильных устройств.

Поскольку в установках свинцово-кислотных аккумуляторов происходит газообразование, для обеспечения взрывобезопасности должна быть налажена естественная или принудительная вентиляция - в зависимости от условий применения и типа аккумуляторов. По этой же причине аккумуляторные установки нельзя размещать в герметичных шкафах, отсеках и т.д.

Разряженные свинцово-кислотные аккумуляторы требуют немедленного заряда. В противном случае переход мелкокристаллического сульфата свинца на поверхности электродов в крупнокристаллическую фазу может привести к безвозвратной потере емкости аккумуляторов. В связи с этим при длительном хранении такие аккумуляторы (кроме сухозаряженных) необходимо периодически дозаряжать.

Типы аккумуляторов

По исполнению

Согласно классификации МЭК (стандарт МЭК 50 (486)-1991) свинцово-кислотные аккумуляторы выпускаются в открытом и закрытом исполнении.

Открытые аккумуляторы - это аккумуляторы, имеющие крышку с отверстием, через которое могут удаляться газообразные продукты, заливаться электролит, производиться замер плотности электролита. Отверстия могут быть снабжены системой вентиляции.

Закрытые аккумуляторы - это аккумуляторы, закрытые в обычных условиях работы, но снабженные устройствами, позволяющими выделяться газу, когда внутреннее давление превышает установленное значение. Дополнительная доливка воды в такие аккумуляторы невозможна. Эти аккумуляторы остаются закрытыми, имеют низкое газообразование при соблюдении условий эксплуатации, указанных изготовителем, и предназначены для работы в исходном герметизированном состоянии на протяжении всего срока службы. Их еще называют аккумуляторами с регулируемым клапаном, герметизированными или безуходными.

В свинцово-кислотных аккумуляторах во всех режимах их работы, в том числе и при разомкнутой цепи нагрузки (холостой ход), происходит сульфатация поверхности электродов и газообразование с расходом на эти реакции воды, входящей в состав электролита. Это вынуждает при эксплуатации обычных открытых аккумуляторов производить периодический контроль уровня и плотности электролита, доливку дистиллированной воды с проведением уравнительных зарядов, что является довольно трудоемким процессом.

В герметизированных аккумуляторах за счет применения материалов с пониженным содержанием примесей, иммобилизации электролита и других конструктивных особенностей интенсивность сульфатации и газообразования существенно снижена, что позволяет размещать такие аккумуляторы вместе с питаемым оборудованием.

По конструкции электродов

Область применения и особенности эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов определяются их конструкцией. По типу конструкции положительных электродов (пластин) различают следующие типы аккумуляторов:

- с электродами большой поверхности (по классификации немецкого стандарта DIN VDE 510 - GroE);

- с панцирными (трубчатыми) положительными электродами (по классификации DIN - OPzS и OPzV);

- с намазными и стержневыми положительными электродами (по классификации DIN - Ogi).

Герметизированные аккумуляторы, как правило, имеют намазные положительные и отрицательные электроды (за исключением аккумуляторов OPzV).

Критерии выбора

При выборе типа стационарного свинцово-кислотного аккумулятора, наиболее пригодного для конкретной области применения, необходимо руководствоваться следующими критериями:

- режим разряда и отдаваемая при этом емкость;

- особенности размещения;

- особенности эксплуатации;

- срок службы;

- стоимость.

Режим разряда

При выборе аккумуляторов для определенного режима разряда следует учитывать, что при коротких режимах разряда коэффициент отдачи аккумуляторов по емкости меньше единицы. При одинаковой емкости отдача элементов с электродами большой поверхности выше в два раза, чем для элементов с панцирными электродами, и в полтора раза - чем для элементов с намазными электродами.

Стоимость

Стоимость аккумулятора зависит от его типа: как правило, аккумуляторы с электродами большой поверхности дороже панцирных, а намазные - дешевле и тех и других. Герметизированные аккумуляторы стоят больше, чем открытые.

Срок службы

Самыми долговечными при соблюдении правил эксплуатации являются аккумуляторы с электродами большой поверхности, для которых срок службы составляет 20 и более лет. Второе место по сроку службы занимают аккумуляторы с панцирными электродами - примерно 16-18 лет. Срок службы аккумуляторов с намазными электродами достигает 10-12 лет. Примерно такие же сроки эксплуатации имеют герметизированные аккумуляторы.

Однако ряд производителей выпускает герметизированные аккумуляторы и с меньшим сроком службы, но более дешевые. По классификации европейского объединения производителей аккумуляторов EUROBAT эти герметизированные аккумуляторы подразделяются на 4 класса по характеристикам и сроку службы:

- более 12 лет;

- 10-12 лет;

- 6-9 лет;

- 3-5 лет.

Аккумуляторы с короткими сроками службы, как правило, дешевле остальных и предназначены в основном для использования в качестве резервных источников тока в установках бесперебойного питания переменным током (UPS) и на временных объектах связи.

Следует учитывать, что указанные выше значения срока службы соответствуют средней температуре эксплуатации 20 °С. При увеличении температуры эксплуатации на каждые 10 °С за счет увеличения скорости электрохимических процессов в аккумуляторах их срок службы будет сокращаться в 2 раза.

Размещение

По величине занимаемой площади при эксплуатации преимущество имеют герметизированные аккумуляторы. За ними в порядке возрастания занимаемой площади следуют аккумуляторы открытых типов с намазными электродами, панцирными электродами и с электродами большой поверхности.

Размещать герметизированные аккумуляторы при эксплуатации, как правило, допускается и в вертикальном, и в горизонтальном положении - это позволяет более экономно использовать площадь под размещение электрооборудования. При горизонтальном размещении герметизированных аккумуляторов, если нет других предписаний производителя, аккумуляторы устанавливаются таким образом, чтобы пакеты электродных пластин занимали вертикальное положение.

Эксплуатация

Минимальных трудовых затрат при эксплуатации требуют герметизированные аккумуляторы. Остальные типы аккумуляторов требуют больших трудозатрат обслуживающего персонала, особенно те устройства, у которых величина примеси сурьмы в положительных решетках превышает 3%.

Качество сборки, а также укупорка соединения крышки с транспортировочной пробкой (для аккумуляторов открытых типов) или предохранительным клапаном (для герметизированных аккумуляторов) должны обеспечивать герметизацию аккумуляторов при избыточном или пониженном на 20 кПа (150 мм рт. ст.) атмосферном давлении и исключать попадание внутрь атмосферного кислорода и влаги, способных ускорять сульфатацию электродов и коррозию токосборов и борнов у сухозаряженных аккумуляторов при хранении, а также исключать выход изнутри кислоты и аэрозолей при их эксплуатации. Для герметизированных аккумуляторов, кроме того, качество укупорки должно обеспечивать нормальные условия рекомбинации кислорода и ограничивать выход газа при заданных изготовителем эксплуатационных режимах работы.

Электрические характеристики

Емкость

Основным параметром, характеризующим качество аккумулятора при заданных массогабаритных показателях, является его электрическая емкость, определяемая по числу ампер-часов электричества, получаемого при разряде аккумулятора определенным током до заданного конечного напряжения.

По классификации ГОСТ Р МЭК 896-1-95, номинальная емкость стационарного аккумулятора (С10) определяется по времени его разряда током десятичасового режима разряда до конечного напряжения 1,8 В/эл. при средней температуре электролита при разряде 20 °С. Если средняя температура электролита при разряде отличается от 20 °С, полученное значение фактической емкости (Сф) приводят к температуре 20 °С, используя формулу:

С = Сф / [1 + z(t - 20)]

где z - температурный коэффициент емкости, равный 0,006 °С-1 (для режимов разряда более часа) и 0,01 °С-1 (для режимов разряда, равных одному часу и менее); t - фактическое значение средней температуры электролита при разряде, °С.

Емкость аккумуляторов при более коротких режимах разряда меньше номинальной и при температуре электролита (20 ± 5) °С для аккумуляторов с разными типами электродов должна быть не менее указанных в таблице значений (с учетом обеспечения приемлемых пределов изменения напряжения на аппаратуре связи).

Как правило, при вводе в эксплуатацию аккумуляторов с малым сроком хранения на первом цикле разряда батарея должна отдавать не менее 95% емкости, указанной в таблице для 10-, 5-, 3- и 1-часового режимов разряда, а на 5-10-м цикле разряда (в зависимости от предписания изготовителя) -не менее 100% емкости, указанной в таблице для 10-, 5-, 3-, 1- и 0,5-часового режимов разряда.

При выборе аккумуляторов следует обращать внимание на то, при каких условиях задается изготовителем значение номинальной емкости. Если значение емкости задается при более высокой температуре, то для сравнения данного типа аккумулятора с другими необходимо предварительно пересчитать емкость на температуру 20 °С. Если значение емкости задается при более низком конечном напряжении разряда, необходимо пересчитать емкость по данным разряда аккумуляторов постоянным током, приводимую в эксплуатационной документации или рекламных данных производителя для данного режима разряда, до конечного напряжения, указанного в таблице.

Кроме того, при оценке аккумулятора следует учитывать исходное значение плотности электролита, при которой задается емкость: если исходная плотность повышена, то весьма вероятно, что срок службы аккумулятора сократится.

Пригодность к буферной работе

Другим параметром, характеризующим стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы, является их пригодность к буферной работе. Это означает, что предварительно заряженная батарея, подключенная параллельно с нагрузкой к выпрямительным устройствам, должна сохранять свою емкость при указанном изготовителем напряжении подзаряда и заданной его нестабильности. Обычно напряжение подзаряда Uпз указывается для каждого типа аккумулятора и находится в пределах 2,18-2,27 В/эл. (при 20 °С). При эксплуатации с другими климатическими условиями следует учитывать температурный коэффициент изменения напряжения подзаряда.

Нестабильность подзарядного напряжения для основных типов аккумуляторов не должна превышать 1%, что накладывает определенные требования на выбор выпрямительных устройств при проектировании электропитающих установок связи.

При буферной работе для достижения приемлемого срока службы свинцово-кислотных аккумуляторов необходимо не превышать допустимый ток их заряда, который задается различными производителями в пределах 0,1-0,3 С10. При этом следует помнить, что ток заряда аккумуляторов с напряжением, превосходящим 2,4 В/эл., не должен превышать величину 0,05 С10.

Разброс напряжения элементов

Важным параметром, определяемым технологией изготовления аккумуляторов, является разброс напряжения отдельных элементов в составе батареи при заряде, подзаряде и разряде. Для открытых типов аккумуляторов этот параметр задается изготовителем, как правило, в пределах ± 2% от среднего значения. При коротких режимах разряда (1-часовом и менее) разброс напряжений не должен превышать +5%. Обычно для аккумуляторов с содержанием более 2% сурьмы в основе положительных электродов разброс напряжений отдельных элементов в батарее значительно ниже вышеуказанного и не приводит к осложнениям в процессе эксплуатации аккумуляторных установок.

Для аккумуляторов с меньшим содержанием сурьмы в основе положительных электродов или с безсурьмянистыми сплавами указанный разброс напряжения элементов значительно больше и в первый год после ввода в действие может составлять +10% от среднего значения с последующим снижением в процессе эксплуатации.

Отсутствие тенденции к снижению величины разброса напряжения в течение первого года после ввода в действие или увеличение разброса напряжения при последующей эксплуатации свидетельствует о дефектах устройства или о нарушении условий эксплуатации.

Особенно опасно длительное превышение напряжения на отдельных элементах в составе батареи, превышающее 2,4 В/эл., поскольку это может привести к повышенному расходу воды в отдельных элементах при заряде или подзаряде батареи и к сокращению срока ее службы или повышению трудоемкости обслуживания (для аккумуляторов открытых типов это означает более частые доливки воды). Кроме того, значительный разброс напряжения элементов в батарее может привести к потере ее емкости вследствие чрезмерно глубокого разряда отдельных элементов при разряде батареи.

Саморазряд

Качество технологии изготовления аккумуляторов оценивается также и по такой характеристике, как саморазряд.

Саморазряд (по определению ГОСТ Р МЭК 896-1-95 - сохранность заряда) определяется как процентная доля потери емкости бездействующим аккумулятором (при разомкнутой внешней цепи) при хранении в течение заданного промежутка времени при температуре 20 °С. Этот параметр определяет продолжительность хранения батареи в промежутках между очередными зарядами, а также величину подзарядного тока заряженной батареи.

Величина саморазряда в значительной степени зависит от температуры электролита, поэтому для уменьшения подзарядного тока батареи в буферном режиме ее работы или для увеличения времени хранения батареи в бездействии целесообразно выбирать помещения с пониженной средней температурой.

Обычно среднесуточный саморазряд открытых типов аккумуляторов при 90-суточном хранении при температуре 20 ° С не должен превышать 1% номинальной емкости, с ростом температуры на 10 °С это значение удваивается. Среднесуточный саморазряд герметизированных аккумуляторов при тех же условиях хранения, как правило, не должен превышать 0,1% номинальной емкости.

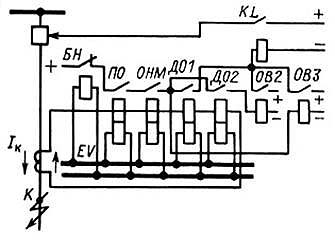

Внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания

Для расчета цепей автоматики и защиты аккумуляторных батарей ГОСТ Р МЭК 896-1-95 регламентирует такие характеристики аккумуляторов как их внутреннее сопротивление и ток короткого замыкания. Эти параметры определяются расчетным путем по установившимся значениям напряжения при разряде батарей токами достаточно большой величины (обычно равными 4 С10 и 20 С10) и должны приводиться в технической документации производителя. По этим данным может быть рассчитан такой выходной динамический параметр электропитающей установки (ЭПУ), как нестабильность ее выходного напряжения при скачкообразных изменениях тока нагрузки, поскольку в буферных ЭПУ выходное сопротивление установки в основном определяется внутренним сопротивлением батареи.

Примечание:

"Бумажная" версия статьи содержит сводную таблицу характеристик аккумуляторов (стр. 126-128). Так как формат таблицы очень неудобен для размещения на сайте, здесь эта таблица не приводится.

Тематики

EN

Англо-русский словарь нормативно-технической терминологии > lead acid battery

-

9 switch

- переключатель (в программе)

- переключатель

- коммутационный аппарат

- коммутатор (сети и системы связи)

- коммутатор (в вычислительной сети)

- коммутатор

- выключатель

выключатель

Коммутационный электрический аппарат, имеющий два коммутационных положения или состояния и предназначенный для включении и отключения тока.

Примечание. Под выключателем обычно понимают контактный аппарат без самовозврата. В остальных случаях термин должен быть дополнен поясняющими словами, например, «выключатель с самовозвратом», «выключатель тиристорный» и т. д.

[ ГОСТ 17703-72]

выключатель

Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных анормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание.

[ ГОСТ Р 52565-2006]

выключатель

Устройство для включения и отключения тока и напряжения в одной или более электрических цепях.

Примечание. При отсутствии других указаний под понятиями «напряжение» и «ток» подразумевают их среднеквадратичные значения.

[ ГОСТ Р 51324.1-2005]

выключатель

Прибор для включения и отключения электрического оборудования и устройств

[Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)]EN

(on-off) switch

switch for alternatively closing and opening one or more electric circuits

Source: 581-10-01 MOD

[IEV number 151-12-23]FR

interrupteur, m

commutateur destiné à fermer et ouvrir alternativement un ou plusieurs circuits électriques

Source: 581-10-01 MOD

[IEV number 151-12-23]При отключении воздушных и кабельных линий тупикового питания первым рекомендуется отключать выключатель со стороны нагрузки, вторым — со стороны питания.

[РД 153-34.0-20.505-2001]

... так чтобы она с меньшей выдержкой времени отключала выключатели с той стороны, на которой защита отсутствует;

[ПУЭ]

б) блокировка между выключателями нагрузки или разъединителем и заземляющим разъединителем, не позволяющая включать выключатель нагрузки или разъединитель при включенном заземляющем разъединителе и включать заземляющий разъединитель при включенном выключателе нагрузки или разъединителе;

[ ГОСТ 12.2.007.4-75]

Испытания изоляции выключателей и разъединителей должны быть проведены при включенном и отключенном положениях.

[ ГОСТ 1516_1-76]

Выключатели предназначены для оперативной и аварийной коммутации в энергосистемах, т.е. выполнения операций включения и отключения отдельных цепей при ручном или автоматическом управлении. Во включенном состоянии выключатели должны беспрепятственно пропускать токи нагрузки. Характер режима работы этих аппаратов несколько необычен: нормальным для них считается как включенное состояние, когда они обтекаются током нагрузки, так и отключенное, при котором они обеспечивают необходимую электрическую изоляцию между разомкнутыми участками цепи. Коммутация цепи, осуществляемая при переключении выключателя из одного положения в другое, производится нерегулярно, время от времени, а выполнение им специфических требований по отключению возникающего в цепи короткого замыкания чрезвычайно редко. Выключатели должны надежно выполнять свои функции в течение срока службы, находясь в любом из указанных состояний, и одновременно быть всегда готовыми к мгновенному эффективному выполнению любых коммутационных операций, часто после длительного пребывания в неподвижном состоянии. Отсюда следует, что они должны иметь очень высокий коэффициент готовности: при малой продолжительности процессов коммутации (несколько минут в год) должна быть обеспечена постоянная готовность к осуществлению коммутаций.

[ http://relay-protection.ru/content/view/46/8/]Тематики

- выключатель, переключатель

- релейная защита

Действия

Сопутствующие термины

EN

DE

FR

коммутатор

-Коммутатор (англ. Switch) -

в переводе с англ. означает переключатель. Это многопортовое устройство, обеспечивающее высокоскоростную коммутацию пакетов между портами. Встроенное в него программное обеспечение способно самостоятельно анализировать содержимое пересылаемых по сети блоков данных и обеспечивать прямую передачу информации между любыми двумя портами, независимо от всех остальных портов устройства.

Одновременно с разработкой новых, более высокоскоростных технологий передачи данных перед производителями компьютерного оборудования по-прежнему стояла задача найти какие-либо способы увеличения производительности локальных сетей Ethernet старого образца, минимизировав при этом как финансовые затраты на приобретение новых устройств, так и технологические затраты на модернизацию уже имеющейся сети. Поскольку класс 10Base2 был единодушно признан всеми разработчиками "вымирающим", эксперты сосредоточились на технологии 10BaseT. И подходящее решение вскоре было найдено.