-

81 гидроколлоид

общее название природных и искусственных высокомолекулярных соединений, способных в низкой концентрации образовывать стабильные гидрогели (напр., полисахариды, трагаканта, гуара, альгинаты). Г. с белками способны образовывать легкие гели. Г. получают также путем введения (напр., в альгинатные системы) ионов щелочно-земельных металлов (в частности кальция). Г. используют в качестве загущающего и стабилизирующего компонента в косметической и пищевой промышленностях; в качестве пищевых и стабилизирующих добавок применяют как Г. полисахариды природного происхождения (камеди и агары) и модифицированные полисахариды (карбоксиметилцеллюлоза и ее соли), а также синтетические гидрофильные полимеры (эфиры полиэтиленоксида).Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > гидроколлоид

-

82 детергенты

[лат. detergere — стирать, чистить, очищать]обобщенное название поверхностно-активных веществ (ПАВ), как правило, синтетических, уменьшающих величину поверхностного натяжения жидкостей и благодаря этому обладающих солюбилизирующим, моющим, дезинфицирующим, антисептическим и растворяющим действиями; они обладают также эмульгирующим и пенообразующим свойствами. Для отдельных видов Д. свойственно неспецифическое бактериоцидное действие (напр., для четвертичных соединений аммония). В зависимости от заряженных групп различают Д. анионные (мыла, додецилсульфат натрия, алкилсульфаты, алкилсульфонаты и др.), катионные (инвертные мыла, амины, четвертичные соли аммония и др.) и неионные (Тритон Х-100, сульфанол и др.). В микробиологии Д. применяют для мойки и дезинфекции стеклянной посуды и др. загрязненных материалов, в случаях "мягкой" деградации микроорганизмов и получения отдельных структур и молекул микробной клетки; в молекулярной биологии используются для солюбилизации гидрофобных макромолекул (белков, липидов); применяются также при изготовлении некоторых косметических и фармацевтических препаратов, в пищевой промышленности и др.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > детергенты

-

83 карнитин

[лат. caro (carnis) — мясо и - in(e) — суффикс, обозначающий "подобный"]γ-Nтриметиламино-β-оксимасляная кислота, витаминоподобное вещество (витамин BT), участвующее в качестве кофермента в переносе ацильных групп жирных кислот (см. жирные кислоты) через мембраны митохондрий. Hе увеличивая скорости распада жировой ткани, К. повышает усвоение жира организмом на энергетические цели и в результате замедляет скорость синтеза молекул нейтрального жира в подкожно-жировых депо. Биологической активностью обладает только L-K. К. присутствует в тканях животных (особенно его много в мышцах), бактериях и растениях. Высшие животные способны синтезировать К. из L-лизина в результате многостадийного процесса. К. применяют в медицине в виде L-К. для коррекции метаболических процессов при заболеваниях и состояниях, сопровождающихся понижением аппетита, уменьшением массы тела, истощением; используется также спортсменами в качестве нестероидного анаболического средства. Открыт в 1905 г. В. С. Гулевичем.см. также жировой обменТолковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > карнитин

-

84 катионообменные смолы

синтетические сетчатые полимеры, способные к обмену катионов (положительно заряженных ионов) в водных и водно-органических растворах электролитов. В полимерной матрице (каркасе) К.с. фиксированы ионогенные группы, способные диссоциировать на полианионы и компенсирующие их заряды подвижные катионы (противоионы). К.с. применяют при водоподготовке (также и в сочетании с анионообменными смолами), в гидрометаллургии для избирательного извлечения поливалентных металлов, для извлечения из растворов неорганических и органических веществ основного характера, для селективного выделения биологически активных веществ из биосырья, а также в качестве носителей для катализаторов, ферментов, комплексонов, получения гетерогенных мембран и др.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > катионообменные смолы

-

85 коагулянты

= коагулирующие агенты[лат. coagulatio — вызываю свертывание, сгущение; лат. agens (agentis) — действующий]вещества, введение которых в жидкую среду, содержащую мелкие частицы какой-либо примеси, вызывает коагуляцию, т.е. слипание частиц этой примеси. Под действием К. образуются крупные скопления слипшихся частиц, выпадающие в виде хлопьев или комков в осадок (коагулят). Эффективными К. для систем с водной дисперсионной средой являются соли поливалентных металлов (алюминия, железа и др.). В качестве К. используют также водорастворимые органические высокомолекулярные соединения (полимеры), особенно полиэлектролиты; в отличие от неорганических К. их иногда называют флокулянтами (см. флокулянты). К. применяют для выделения ценных промышленных продуктов из отходов производства в различных технологических процессах, а также при очистке воды от природных и бытовых загрязнений.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > коагулянты

-

86 микробиологический синтез

[греч. mikros — малый, маленький и bios — жизнь; греч. synthesis — соединение, сочетание, составление]способ получения химических соединений, биологически активных веществ и др. продуктов, основанный на биологических свойствах, присущих микробным клеткам. При М.с. сложные вещества образуются из более простых в результате функционирования ферментных систем микроорганизмов. Используемые для М.с. микроорганизмы (бактерии, грибы) обладают способностью размножаться с большой скоростью и осуществлять синтез избыточного количества определенных продуктов, превышающий потребности микробной клетки. Существует несколько сотен видов микроорганизмов, синтезирующих продукты или осуществляющих реакции, полезные для человека, которые выделены из природных источников или получены в результате мутагенеза и селекции, а также с помощью методов генной инженерии (см. генетическая инженерия). В качестве сырья для М.с. органических соединений применяют дешевые источники азота (напр., нитраты или соли аммония) и углерода (напр., углеводы, органические кислоты, спирты, жиры, углеводороды, в т.ч. газообразные). М.с. обычно осуществляют в ферментерах (см. биореактор). Микроорганизмы служат важным источником белка, который они синтезируют в 10—100 тыс. раз быстрее, чем животные. Так, 400-килограммовая корова производит в день 400 граммов белка, а 400 килограммов бактерий — 40 тысяч тонн. Спектр веществ, получаемых с помощью М.с., весьма широк: ферменты, антибиотики, нуклеозидфосфаты, аминокислоты, витамины, алкалоиды, гиббереллины, белково-витаминные препараты и др. напр., с помощью М.с. получают фермент глюкоизомеразу (см. глюкоизомераза), используемый для изомеризации глюкозы во фруктозу; образующийся глюкозо-фруктозный сироп затем используют в пищевой промышленности вместо сахарозы. Путем М.с. осуществляют получение многочисленных рекомбинантных белков, обладающих фармакологической активностью (ген гормона роста человека, инсулин, факторы свертывания крови, эритропоэтин, интерфероны и др.). К числу продуктов М.с. относятся также некоторые средства защиты растений (напр., бактериальные препараты, вызывающие гибель вредных насекомых) и многие бактериальные удобрения.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > микробиологический синтез

-

87 облигатные анаэробы

[лат. obligatus — обязательный, непременный; греч. an — отрицат. частица, aer — воздух и bios — жизнь]группа разнородных микроорганизмов, использующая анаэробный тип биологического окисления или анаэробный фотосинтез (см. анаэробы). О.а. не только не нуждаются для роста в наличии молекулярного кислорода, но и для многих видов он токсичен даже в нич тожно малой концентрации. Повышение концентрации окислителей в среде ведет к гибели вегетативных форм О.а. в результате образования токсических для них перекисей; споровые формы сохраняют свою жизнеспособность в указанных условиях. О.а. окисляют субстрат с помощью только пиридиновых или пиридиновых и флавиновых дегидрогеназ, которые передают отнятый ими от субстрата электрон на легко восстанавливающиеся органические (пировиноградная и аскорбиновая кислоты, цистеин, уби- и менахиноны и др.) или неорганические (сера, железо, сероводород и др.) молекулы. Освобожденная в результате окисления субстрата энергия закрепляется обычно в макроэргических фосфатных связях. У О.а. отсутствуют оксидаза, каталаза, пероксидаза, цитохромы, а у некоторых особо строгих О.а. и флавиновые ферменты; эту особенность используют для их идентификации. О.а. широко распространены в почве, воде, иле открытых водоемов, где они выполняют важную роль для круговорота веществ и энергии в природе, трансформируя органические и неорганические соединения и обеспечивая передачу энергии от одних соединений другим. О.а. составляют значительную часть микрофлоры человека и др. животных; они вызывают у человека столбняк, ботулизм, а также сепсис, абсцесс и гангрену легкого, пленчатый колит, пищевые токсикоинфекции и др. болезни. Применяют в промышленности для обработки пищевых продуктов и сырья, а также других необходимых материалов.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > облигатные анаэробы

-

88 пантотеновая кислота

= витамин B3[греч. panthoten — всюду, отовсюду]водорастворимый витамин [HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH CH2CH2COOH], который по химическим свойствам является типичным представителем гидроксикислот. Синтезируется зелеными растениями, микроорганизмами, в т.ч. микрофлорой млекопитающих (поэтому у человека авитаминозы, связанные с отсутствием П.к., обычно не наблюдаются). Большинство микроорганизмов являются пантотенатпрототрофными, т.е. осуществляют биосинтез П.к. Особенно богаты П.к. печень (7—11 мг в 100 г) и почки (3,4—4,7 мг) высших животных, эмбриональные клетки (2,7—7,0 мг), злаки (1,0—2,6 мг); наивысшее содержание П.к. (14—35 мг в 100 г) отмечено в пивных дрожжах. При дефиците П.к. у животных отмечаются задержка роста, дерматит, выпадение шерсти и др. Основная биологическая роль П.к. заключается в ее участии в биосинтезе кофермента А (см. кофермент А), необходимого для метаболизма многих карбоновых кислот; она входит также в состав простетической группы ацилпереносящего белка. П.к. применяют как лекарственное средство при лактации, тяжелом физическом труде, заболеваниях кожи (экзема, дерматозы и др.), интоксикациях (алкоголизм, осложнения при терапии антибиотиками), заболеваниях желудочно-кишечного тракта и др., а также как добавка к кормам животных. П.к. впервые идентифицирована Р. Вильямсом с соавт. в 1933 г. Иногда П.к. называют витамином В5.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > пантотеновая кислота

-

89 протеолитические ферменты

= протеазы[франц. proteine — белок, от греч. protos — первый и lysis — растворение, распад, греч. lytikos — способный освобождать, растворять; лат. fermentum — закваска]ферменты класса гидролаз (см. гидролазы), катализирующие гидролитическое расщепление (протеолиз) пептидных связей в белках и пептидах. Место расщепления пептидной связи в полипептидной цепи определяется позиционной и субстратной специфичностью П.ф. и пространственной структурой гидролизуемого субстрата (белка или пептида). Различают экзопептидазы, расщепляющие связи вблизи С- или N-конца цепи (соответственно карбоксипептидазы и аминопептидазы), и эндопептидазы (протеиназы), гидролизующие связи, удаленные от концевых остатков (напр., трипсин). Лишь ограниченное число П.ф. обладает строгой субстратной специфичностью; к ним относятся, напр., ренин, гидролизующий связь между остатками лейцина в положениях 10 и 11 в ангиотензиногене (предшественник пептида ангиотензина, участвующего в регуляции кровяного давления), или энтеропептидаза, отщепляющая N-концевой гексапептид в трипсиногене (предшественник трипсина). Специфичность большинства П.ф. определяется в основном структурой аминокислотного остатка, расположенного рядом с расщепляемой связью. Ферменты трипсинового типа катализируют гидролиз связей, образованных карбоксильной группой основных аминокислот (остатками лизина и аргинина). Для многих ферментов (химотрипсин, пепсин, субтилизины и др.) важно наличие вблизи расщепляемой связи гидрофобных остатков (фенилаланина, тирозина, триптофана и лейцина). П.ф. типа эластазы (фермент поджелудочной железы) гидролизуют связи, образованные аминокислотными остатками с небольшой боковой группой (напр., остатками аланина и серина). Место расщепления зависит от расположения пептидной связи в пространственной структуре субстрата. Многие П.ф. прочно ассоциированы с клеточными мембранами и поэтому действуют только на определенные белки. К ним относятся, напр., сигнальные протеазы, участвующие в транспорте белков из клетки во внеклеточное пространство. В зависимости от локализации фермента протеолиз происходит при различных рН. Так, П.ф. желудка (напр., пепсин, гастриксин) функционируют при рН 1,5—2, лизосомные ферменты — при рН 4—5, а П.ф. сыворотки крови, тонкого кишечника и др. — при нейтральных или слабощелочных значениях рН. Некоторые П.ф. используют в качестве кофактора ионы металлов (Са 2+, Mg 2+ и др.). Дефектные и чужеродные белки деградируют в клетке при участии АТФ-зависимой системы протеолиза (см. аденозинтрифосфат). У эукариот эта система включает низкомолекулярный белок убиквитин, образующий с белками-субстратами конъюгат, и протеазы, расщепляющие этот конъюгат. В организме П.ф. осуществляют переваривание белков пищи, играют важную роль во многих процессах, напр. при оплодотворении, биосинтезе белка, свертывании крови и фибринолизе, иммунном ответе (активации системы комплемента), гормональной регуляции, апоптозе (см. апоптоз). Во многих этих случаях П.ф. расщепляют в субстрате лишь одну или несколько связей (ограниченный протеолиз). Активность П.ф. регулируется на посттрансляционной стадии путем активации их неактивных предшественников (проферментов), а также действием природных ингибиторов ферментов (α2-макроглобулина, α1-антитрипсина, секреторного панкреатического ингибитора и др.). Нарушение механизмов регуляции активности П.ф. является причиной многих тяжелых заболеваний (мышечной дистрофии, аутоиммунных заболеваний, эмфиземы легких, панкреатитов и др.). П.ф. применяют в медицине, напр. для коррекции нарушений пищеварения, заживления ран и ожогов и др. Их также используют для получения смесей аминокислот, применяемых для парентерального питания, в производстве гормональных препаратов и некоторых антибиотиков (см. антибиотики), в пищевой и кожевенной промышленности, производстве моющих средств.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > протеолитические ферменты

-

90 селитра

nitre, saltpetreазотнокислые соли щелочных (натриевая и калийная С.), щелочно-земельных (кальциевая и бариевая С.) металлов и аммония (аммиачная С.). К С. относят также смесь СаСО3 и NH4NO3 (известково-аммиачная С.). С. добывают из природных залежей, образовавшихся при разложении органических веществ в результате жизнедеятельности нитрифицирующих микроорганизмов (см. нитрифицирующие бактерии); получают также химическим способом. В с. х-ве С. применяют как удобрение (см. азотные удобрения); в химической практике и технике С. употребляют как окислительное средство, для приготовления пиротехнических составов [KNO3, Ba(NO3)], черного пороха (KNO3) и др.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > селитра

-

91 фототрофные бактерии

= фотосинтезирующие бактерии[греч. phos (photos) — свет и trophe — пища, питание; греч. bacterion — палочка]бактерии, которые в качестве источника энергии используют солнечный свет. Основным источником углерода в одних случаях является углекислый газ (фотоавтотрофы), в других — органические кислоты (фотогетеротрофы). К. Ф.б. относятся пурпурные и зеленые бактерии, цианобактерии, прохлорофиты и некоторые галобактерии. Фотосинтез у всех Ф.б. (за исключением галобактерий) присходит с участием хлорофиллов. Фотосинтетический аппарат Ф.б. состоит из трех основных компонентов:1) светособирающих пигментов, поглощающих энергию света и передающих ее в реакционные центры;2) фотохимических реакционных центров, где происходит трансформация электромагнитной формы энергии в химическую;3) фотосинтетических электронтранспортных систем, обеспечивающих перенос электронов, сопряженный с запасанием энергии в молекулах АТФ (см. аденозинтрифосфат). В фотохимической реакции участвуют, как правило, хлорофиллы или бактериохлорофиллы a в модифицированной форме. Эти же виды хлорофиллов, наряду с другими, а также пигментами иных типов (фикобилипротеины, каротиноиды) выполняют функцию антенны. У некоторых пурпурных бактерий, содержащих только бактериохлорофилл b, он выполняет обе функции. У недавно описанных гелиобактерий бактериохлорофилл g также служит светособирающим пигментом и входит в состав реакционного центра. Многие Ф.б. усваивают молекулярный азот. Активно участвуют в накоплении органических веществ. Ф.б., особенно цианобактерии, играют значительную роль в круговороте углерода и азота, а серобактерии — и серы. Некоторые Ф.б. получили практическое использование, напр. азотфиксирующие цианобактерии применяют для повышения плодородия рисовых полей, пурпурные бактерии и цианобактерии культивируют в промышленных масштабах для получения кормового белка и т.д.Толковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > фототрофные бактерии

-

92 эфирные масла

essential oil, essence[греч. aither — воздух, эфир]летучие жидкие смеси органических веществ, вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах. В состав Э.м. входят углеводороды, спирты, сложные эфиры, кетоны, лактоны, ароматические компоненты; главный компонент — терпеноидные соединения из подклассов монотерпеноидов, изредка дитерпеноидов (см. изопреноиды). Эфиромасличная флора насчитывает около 3 тыс. видов растений (в России — около 1 тыс.); промышленное значение имеют всего 150—200 видов, большинство из которых произрастает в тропиках и субтропиках, лишь немногие (кориандр., анис, мята) культивируют в средней полосе. Особенно богаты Э.м. многочисленные виды семейств губоцветных (мята, лаванда, шалфей, базилик, пачули и др.), а также зонтичных (анис, фенхель, тмин, кориандр., ажгон и др.). Э.м. содержатся в листьях, стеблях, цветах, корнях, семенах, коре и древесине в свободном состоянии или в виде гликозидов; содержание Э.м. колеблется в широких пределах, напр. цветы розы содержат 0,07—0,1 % (по массе) Э.м., а почки гвоздики — 20—22 %. Применяют в парфюмерии (производство духов, одеколонов, мыла, косметических кремов и т.п.) и как сырье для синтеза душистых веществ (напр., эвгенола, гераниола, линалоола, цитронеллола, цитраля и др.). Некоторые Э.м. (мятное, эвкалиптовое, анисовое и др.) применяются в медицине, ряд Э.м. (мятное, лимонное, апельсиновое, анисовое, укропное, имбирное и др.) используют в кондитерской, ликероводочной, табачной и консервной промышленности, в производстве безалкогольных напитков и др.см. также эссенцияТолковый биотехнологический словарь. Русско-английский. > эфирные масла

-

93 золото

символ Auua\ \ золотоen\ \ goldde\ \ Goldfr\ \ \ [lang name="French"]orэлемент №79 периодической системы Д.И.Менделеева (I группа, 6 период), атомная масса 196,967; существует 29 изотопов с массовыми числами 175—179, 181—204, типичные степени окисления +I, + III; тяжелый желтый и блестящий металл, весьма пластичный и ковкий; Tпл 1337 К; относится к благородным металлам; нерастворим ни в щелочах, ни в кислотах, но растворим в царской водке (HCl + HNO3), взаимодействует с галогенами; в природе встречается в самородном состоянии; происхождение названия — от лат. aurora — утренняя заря; известно с древних времен; используется как международный денежный эквивалент; установлены следующие пробы (весовое содержание в 1000 г. сплава с медью): 375, 583, 750, 958; применяют для изготовления ювелирных изделий, а также для деталей химических аппаратов, уплотнений в ускорителях, в зубоврачебном деле, в онкологической радиологии, как катализатор, а также в электронике, электротехнике и др. -

94 серебро

символ Agua\ \ сріблоen\ \ silverde\ \ Silberfr\ \ \ argentэлемент №47 периодической системы Д.И.Менделеева (I группа, 5 период), атомная масса 107,868; известно 26 изотопов с массовыми числами 97, 99—123; типичные степени окисления +I, +II, +III; блестящий, белый и мягкий металл, относится к группе благородных металлов, Tпл 1235 К; проводит тепло и электрический ток лучше других металлов; малоактивный металл, на воздухе не окисляется (чернеет вследствие образования черного сульфида Ag2S); в природе встречается в виде самородного серебра, а также минералов аргентита (серебряный блеск) Ag2S, кераргирита (роговое серебро) AgCl; известно с древних времен; происхождение названия — от латинского Argentym — светлый, белый; применяют для получения сплавов различного назначения: для чеканки монет, изготовления ювелирных изделий — установлены следующие пробы (весовое содержание в 1000 г сплава с медью): 800, 875, 916, а также для зеркал, защитных покрытий, столовых приборов, лабораторной посуды, как катализатор в органическом синтезе, для получения фотоматериалов и др. -

95 автоклав

автоклав

Герметичный аппарат для ускор. проведения физ.-хим. процессов при нагреве и повыш. давлении. А. обычно имеет вид цилиндра со сферич. днищем и крышкой и снабжен рядом отверстий для загрузки и выгрузки реакц. смеси. В гидрометаллургии используют цилиндрич. или сферич. а., работающие при < 260 °С и 6 МПа, и автоклавные установки типа труба в трубе (во внеш. трубу подают теплоноситель, во внутр. - нагреваемую смесь), работ. при < 300 °С. А. применяют для выщелач. руд и концентратов цв. и редк. металлов, а также для восстановления металлов из р-ров газами (Н2, СО, H2S). Объем аппарата может изменяться от десятков мм3 (лабораторные ампульные а.) до нескольких сотен м3 (горизонтальные автоклавы для окисления Ni-концентратов). Для агрессивных жидкостей используют а. из нерж. стали, Ti, а также аппараты, футеров, коррозионно- и термостойкими покрытиями или плитками.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > автоклав

-

96 бетон огнеупорный

бетон огнеупорный

Безобжиговый композиц. материал с огнеупорностью > 1580 °С, изготовл. в виде сухих бетонных смесей и готовых к употреблению масс, а также изделий-блоков, панелей и т.п. Связующими в б. о. м. б. глиноземистый или высокоглиноземистый цемент, жидкое стекло, фосфатные вяжущие, периклаз. цемент, кремний-органич. соединения, высококонцентрир. керамич. вяжущие суспензии и др., а заполнителями - огнеупорные порошки с крупностью от 60 мкм до > 40 мм в завис-ти от назначения б. о. По химико-минеральному составу б. о. классифицируют аналогично огнеупорам.

Св-ва б. о. определяются природой заполнителя и связующего. Открытая пористость в сухом состоянии 15-25 %, ав= 40-60 МПа. Макс. темп-pa применения: динасокварцитового на жидком стекле - 1500 °С, шамотного на глиноземистом цементе - 1300—1350 °С, муллитового на высокоглиноземистом цементе — 1400-1450 °С, корундового на том же цементе — 1700 °С, периклазохромитового с полифосфатом натрия — 1700 °С. Б. о. применяют в виде готовых блоков в кладке шлаковиков мартен. печей, в нагреват. колодцах, печах и др., а также в монолитных футеровках крышек завалочных окон сталеплавильных и дверей кокс. печей, машин для обжига окатышей и др. агрегатов.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > бетон огнеупорный

-

97 ванадий

ванадий

V

Элемент V группы Периодич. системы; ат. н. 23, ат. м. 50,942; металл серо-стального цвета. Природный V состоит из двух изотопов: 51V (99,75 %) и 50V (0,25 %). V был открыт в 1801 г. мекс. минералогом А. М. дель Рио. В пром. масштабе V добывается с начала XX в. Содержание V в земной коре составляет 0,015 мас. %; это довольно распростран., но рассеян, в породах и минералах элемент. Из большого числа V-минералов пром. значение имеют патроцит (17-29 % V2O5), роскоэлит (21-29 %), деклуазит (—22 %), карнолит (—20 %), ванадииит (—19 %) и нек-рые др. Важный источник V — титаномагнетитовые и осадочные (фосфористые) железные руды, а также окисленные Cu-Pb-Zn-руды.

V имеет ОЦК решетку с периодом а = = 0,30282 нм. В чистом состоянии V легко обрабат. давлением, у = 6,11 г/см3; tm= 1900 °С; t/ = 3400 °С, С (при 20-100 °С) = 0,120 кал/ Дт- К); ТКЛР (при 20-1000 °С) - а = 10,6х хЮ"6 К'1, р (при 20 °С) = 24,8-10"' Ом-м. При Т < 4,5 К V становится сверхпроводимым. Механич. св-ва V высокой чистоты после отжига: Е= 135,2 ГПа, ав= 120 МПа, е,= = 17 %, ЯЯ=700 МПа. При комн. темп-ре V не подвержен действию воздуха, морской воды и растворов щелочей. По корроз. стойкости в НСl и H2SO4 V превосходит Ti и нерж. сталь. При нагревании на воздухе выше 300 °С V поглощает кислород и становится хрупким. При 600-700 °С V интенсивно окисляется с образованием V2O5, а также низших оксидов. При нагревании V выше 700 °С в среде азота образуется нитрид VN (1^= 2050 °С), устойчивый в воде и кислотах. С углеродом V взаимодействует при высоких темп-pax, образуя тугоплавкий карбид VC (tm= 2800 °С), имеющий высокую твердость. V образует соединения, отвечающие валентностям 2, 3, 4 и 5; соответственно этому известны оксиды: VO и V2O, имеющие основной характер, VO2 (амфотерный) и V2O5 (кислотный). Соединения V2+ и'У3+ неустойчивы и являются сильными восстановителями. Практич. важны соединения высших валентностей.

Для извлечения V применяют: непосредст. выщелач. руды или рудного концентрата р-рами кислот и щелочей; обжиг исходного сырья (часто с добавками NaCl) с послед, выщелачиванием продукта обжига водой или разбавлен, кислотами. Из р-ров гидролизом выделяют гидратиров. V2O5. При плавке V-содержащих железных руд в доменной печи V переходит в чугун, при переработке к-рого в сталь получают шлаки, содержащие 10—16 % V2O5. Ванадиевый шлак подвергают обжигу с поваренной солью. Отожженный материал выщелачивают водой, а затем разбавл. H2SO4. Из р-ров выделяют V2O5. Последний используют для выплавки феррованадия (сплавы Fe с 35—70 % V). Ковкий металлич. V получают кальциетермич.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

Синонимы

- V

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > ванадий

-

98 волокнистые огнеупоры

волокнистые огнеупоры

Теплоизоляционные состоящие из волокон огнеупоры в виде формованных (плиты, блоки, листы и др.) с неорганиченной или органиченной связкой и неформованные (вата, войлок и др.) изделий. Волокнистые огнеупоры изготовляют преимущественно из высокоглиноземистого и глиноземистого стекловолокна и из корундного поликристаллического волокна, а также из ZrO2 и др. оксидов.

Волокнистые огнеупоры применяют для теплоизоляции и футеровки тепловых агрегатов, а также для заполнения компенсационных швов.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > волокнистые огнеупоры

-

99 газопровод магистральный (металлургия)

газопровод магистральный

Сооружение для транспортирования на большие расстояния (сотни и тысячи км) горючих газов от мест их добычи или произ-ва к пунктам потребления. По способу прокладки различают г. подземные, наземные и в насыпи. Подземным способом г. м. обычно укладывают в европ. части России и странах СНГ (в зоне сезонного промерзания грунта). В северных районах получила распространение надземная прокладка г. м. на опорах, т. н. «змейкой». В зоне многолетнемерзлых грунтов г. м. обычно укладывают в насыпь или надземными способами. Г. м.. прокладывают также по дну водоемов (т. н. дюкеры). Для строительства г. м. в России в основном используют высокопрочные сварные трубы большого диам. (720—1420 мм). Для предохранения труб от коррозии (внутр. или внешней) применяют антикорроз. покрытия, а также катодную и протекторную защиту.

Давление газа (до 7,5 МПа) в г. м. большой протяженности поддерживается газокомпрессорными станциями. Прием газа потребителями (коммунальное хоз-во, ТЭС, промыш. предприятия разных отраслей и др.) производится на контр.-распределит, пунктах, где газ редуцируется до допуск. нормами давления и поступает в газовые сети.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > газопровод магистральный (металлургия)

-

100 датчик

датчик

Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (по РМГ 29).

[ ГОСТ Р 51086-97]

датчик

Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он «дает» информацию).

Примечания

1. Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерений, принимающего его сигналы.

2. В области измерений ионизирующих излучений применяют термин детектор.

Пример. Датчики запущенного метеорологического радиозонда передают измерительную информацию о температуре, давлении, влажности и других параметрах атмосферы.

[РМГ 29-99]

датчик

Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы.

[РД 01.120.00-КТН-228-06]

датчик

Первичный преобразователь, в котором изменения значений выходного воздействия или сигнала с заданной точностью соответствуют изменениям значений входного воздействия или сигнала.

[Сборник рекомендуемых терминов. Выпуск 107. Теория управления.

Академия наук СССР. Комитет научно-технической терминологии. 1984 г.]

КЛАССИФИКАЦИЯ

Классификация по виду выходных величин

Классификация по измеряемому параметру

- Датчики давления

- Датчики расхода

- Уровня

- Температуры

- Датчик концентрации

- Радиоактивности (также именуются детекторами радиоактивности или излучений)

- Перемещения

- Положения

- Фотодатчики

- Датчик углового положения

- Датчик вибрации

- Датчик механических величин

- Датчик дуговой защиты

Классификация по принципу действия

- Оптические датчики (фотодатчики)

- Магнитоэлектрический датчик (На основе эффекта Холла)

- Пьезоэлектрический датчик

- Тензо преобразователь

- Ёмкостной датчик

- Потенциометрический датчик

- Индуктивный датчик

Классификация по характеру выходного сигнала

Классификация по среде передачи сигналов

Классификация по количеству входных величин

Классификация по технологии изготовления

[ http://omop.su/article/49/74929.html]

Тематики

- автоматизация, основные понятия

- датчики и преобразователи физических величин

- метрология, основные понятия

- средства автоматизации прочие

Обобщающие термины

EN

3.3.2 датчик (sensor): Функциональный блок газоанализатора, в котором расположен первичный преобразователь.

Источник: ГОСТ Р 52350.29.1-2010: Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов оригинал документа

3.5 датчик (sensor): Устройство, изготовленное из непроводящего жаростойкого материала, в которое вмонтирован калориметр.

Источник: ГОСТ Р 12.4.234-2007: Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от термических рисков электрической дуги. Общие технические требования и методы испытаний оригинал документа

3.46 датчик (sensor): Сборочная единица, в которой расположен чувствительный элемент, которая также может содержать элементы электрической схемы.

Источник: ГОСТ Р 52350.29.2-2010: Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода оригинал документа

5.1.14. ДАТЧИК

Устройство, состоящее из воспринимающего элемента и преобразователей

PC 1376

Источник: РМ 4-239-91: Системы автоматизации. Словарь-справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07-85

3.3. датчик (sensor): Элемент конструкции коврика или пола, реагирующего на давление, содержащий эффективную чувствительную область; воздействие силы на эту область заставляет изменять состояние сигнала от датчика до блока управления.

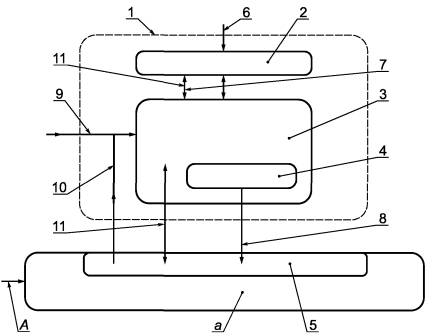

1 - обработка выходного сигнала коврика или пола, реагирующего на давление; 6 - воздействующая сила; 7 - выход датчика;

Рисунок 1 - Схема конструкции коврика или пола, реагирующего на давление, для работы с машиной

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > датчик

См. также в других словарях:

ПОЛЬФАМИКСЫ ДЛЯ ОТКОРМА СКОТА, ТЕЛЯТ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ОТКОРМА СКОТА В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОДЫ — Компонент Состав 1 кг препарата BWR для откорма скота 1 С для телят (заменитель молока) для телят R2 для откорма скота в летний период RI для откорма скота в зимний период Витамин A, ME 2500000 2000000 … Импортные ветеринарные препараты

Лекарственные растения — I Лекарственные растения являются источником получения лекарственного сырья. В качестве лекарственного сырья используют высушенные, реже свежесобранные части (листья, траву, цветки, плоды, семена, кору, корневище, корни) лекарственных растений.… … Медицинская энциклопедия

Физиотерапия — I Физиотерапия Физиотерапия (греч. physis природа + therapeia лечение; синоним: физическая терапия, физикальная терапия, физиатрия) область медицины, изучающая физиологическое и лечебное действие природных и искусственно создаваемых физических… … Медицинская энциклопедия

Обследование больного — I Обследование больного Обследование больного комплекс исследований, направленных на выявление индивидуальных особенностей больного, установление диагноза болезни, обоснование рационального лечения, определение прогноза. Объем исследований при О … Медицинская энциклопедия

1: — Терминология 1: : dw Номер дня недели. «1» соответствует понедельнику Определения термина из разных документов: dw DUT Разность между московским и всемирным координированным временем, выраженная целым количеством часов Определения термина из… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Лекарственные растения — Аир болотный. Аир болотный. Лекарственные растения являются источником получения лекарственного сырья. В качестве лекарственного сырья используют высушенные, реже свежесобранные части (листья, траву, цветки, плоды, семена, кору, корневище, корни) … Первая медицинская помощь - популярная энциклопедия

Нефтяная вышка — (Oil derrick) Устройство, предназначение и использование нефтяных вышек Информация об устройстве, назначении, описании и использовании нефтяных вышек Содержание — это разрушения с помощью специальной техники. Различают два вида бурения:… … Энциклопедия инвестора

Пшеница — (Wheat) Пшеница это широко распространенная зерновая культура Понятие, классификация, ценность и питательные свойства сортов пшеницы Содержание >>>>>>>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

ОТРАВЛЕНИЕ — ОТРАВЛЕНИЕ. Под отравлением разумеют «расстройства функций животн. организма, вызываемые экзогенными или эндогенными, химически или физико химически действующими веществами, к рые в отношении качества, количества или концентрации чужды… … Большая медицинская энциклопедия

Половы́е гормо́ны — гормоны стероидной природы, определяющие у человека и животных половую дифференцировку в эмбриональном периоде, характер вторичных половых признаков, функциональную активность репродуктивной системы и формирование специфических поведенческих… … Медицинская энциклопедия

Туберкулёз внелёгочный — Туберкулез внелегочный условное понятие, объединяющее формы туберкулеза любой локализации, кроме легких и других органов дыхания. В соответствии с клинической классификацией туберкулеза (Туберкулёз), принятой в нашей стране, к Т. в. относят… … Медицинская энциклопедия