-

81 шӱкалалташ

шӱкалалташ-амвозвр.1. отталкиваться, оттолкнуться; упершись во что-л., толчком отодвигаться (отодвинуться), отделяться (отделиться) от чего-л.Пырдыж деч шӱкалалташ оттолкнуться от стены;

сер деч шӱкалалташ оттолкнуться от берега.

Курык вуй гыч пондо дене шӱкалалтытат, лап лийын, мардежла уремыш мунчалтен волат. А. Эрыкан. Оттолкнувшись палками с вершины горы и присев, как ветер скатываются на улицу.

Атаманыч, тояж дене виян шӱкалалтын, ончыко чымалте. В. Юксерн. Атаманыч, сильно оттолкнувшись палками, помчался вперёд.

2. двигаться, подвигаться, подвинуться; продвигаться, продвинуться; идти (пойти) вперёд; развиваться в каком-л. направленииМыланем кӧра комбайн ик верыште так арам мӱгырен шога, ты жапыште паша ала-мынярлан ончыко шӱкалалтеш ыле. В. Косоротов. Из-за меня комбайн зря стоит гудит на одном месте, за это время работа намного бы продвинулась вперёд.

3. перен. отталкиваться, оттолкнуться; брать (взять) за исходную, отправную точку (в своих рассуждениях, работе)Тиде ой деч шӱкалалтын, моло йодыш-влакымат решатлаш лиеш. Отталкиваясь от этого предложения, можно решать и другие проблемы.

-

82 идти

1. несов.туда, от нас; сюда, к нам; возвращатьсябарыу, китеү; килеү; ҡайтыу2. несов.протекать, проходитьүтеү3. несов.происходить, совершатьсябарыу4. несов.проявлять готовностькүнеү, ризалашыу5. несов.во что, на что, подо чтопредназначаться, употребляться для чего-л.барыу, китеү6. несов.кому-чему, к кому-чемуподходить, соответствоватькилешеү, барыу7. несов.входить, влезатьһыйыу, барыу8. несов.делать ход в игрейөрөүидти конём шахм. — ат менән йөрөү

9. несов. перен.надвигаться, наступатькилеү10. несов. перен.поступать, выдаваться регулярнокилеү, килеп тороуидти в гору — алға барыу, күтәрелеү (эш-хәлгә ҡарата)

идти ко дну: — 1) батыу

2) перен. юҡҡа сығыу; идти замуж — кейәүгә сығыу

голова идёт кругом — баш ҡата (ҡатып бөтә, әйләнеп бөтә)

11. несов. перен.поступать куда-л., приступать к чему-л.барыу, инеү, китеү12. несов. перен.двигаться, развиваться в каком-л. направлениибарыу13. несов.распространятьсясығыу, килеү, аңҡыу14. несов.течь, выделятьсякилеү, ағыу15. несов. разг.находить сбытүтеү16. несов.пролегать, простиратьсяүтеү17. несов.действовать – о механизмахйөрөү, эшләү18. несов.лить, падать – об осадкахяуыу -

83 кольцевая проверка

кольцевая проверка

Метод оценки достоверности цифровой информации по “шлейфу”. Реализуется с помощью ретрансляции всего принятого потока данных на приемном конце линии в обратном направлении. На передающем конце сравниваются принятая и исходная последовательности, после чего вычисляется количество ошибочно принятых символов.

[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]Тематики

- электросвязь, основные понятия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > кольцевая проверка

-

84 обратная доставка

обратная доставка

Метод ретрансляции сигнала в системах на базе ТОМ, позволяющий уменьшить число операций демультиплексирования данных. Если на узловой станции необходимо выделить один или несколько каналов, то, чтобы не демодулировать весь высокоскоростной поток, он пропускается транзитом. На оконечной станции производится полная демодуляция сигнала, после чего данные ретранслируются в обратном направлении и выделяется требуемый канал (рис. В-1).

[Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо-русский толковый словарь-справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002]Тематики

- электросвязь, основные понятия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > обратная доставка

-

85 пробковая кора

пробковая кора

Защитный слой коры, который периодически снимают со стволов и веток пробкового дуба (Quercus suber L.), являющийся сырьем для пробковых изделий (см. А.1-А.3, приложение А).

Примечание - Удаление части пробковой коры, покрывающей растущий пробковый дуб, называется съемом коры*. Съем коры проводят в определенное время года, когда кора легко отделяется от дерева, не повреждая его.

* Во французском языке используют разные термины для первичного и последующих съемов коры.

[ ГОСТ Р ИСО 633-2011]Приложение А (справочное)

А.1 Пробковая ткань состоит главным образом из клеток полиэдральной формы, расположенных радиально и равномерно концентрическими пластами. Такие клетки не имеют зазоров между собой.

Содержимое клеток исчезает по мере созревания. Затем в результате опробковения стенок большая часть пробковых клеток высыхает и заполняется воздухом. Клетки становятся непроницаемыми для жидкостей и газов.

Стенка, разделяющая две соседние клетки, состоит из пяти слоев: двух целлюлозных слоев, выстилающих стенки, двух более толстых слоев, подвергшихся опробковению и одного одревесневшего слоя.

А.2 Первый феллоген может функционировать в течение всей жизни пробкового дерева. Однако после снятия коры феллоген высыхает при соприкосновении с воздухом и отмирает, уступая место новому феллогену.

А.3 Вблизи поровых каналов феллоген образует круглые клетки в направлении к наружной поверхности, между которыми образуется свободное пространство. Стенки клеток не всегда подвергаются опробковению. Через эти клетки происходит газообмен между деревом и атмосферой.

А.4 При росте толщины пробковой коры эти клетки уступают место порам. Их стенки одревесневают и становятся более толстыми и жесткими, чем обычные пробковые клетки.

А.5 Рубку проводят топором или теслом, что и приводит к образованию различных терминов для обозначения удаленной с их помощью первичной пробковой коры. В настоящее время такую операцию обычно проводят механическим путем.

А.6 При производстве пробки первый этап обычно называется "первая промышленная обработка", включающая в себя следующие стадии:

- корковое сырье, пригодное для обработки резанием, превращается в обработанную пробковую кору;

- корковое сырье, не пригодное для обработки резанием, дробится и превращается в измельченную или гранулированную пробковую кору.

А.7 Уменьшение толщины слоев пробковой коры характеризуется главным образом наличием большего количества клеток, образованных в начальном периоде роста (зоны более светлой окраски), чем их количеством к концу этого периода, вследствие чего появляется менее мягкая кора. Подобная аномалия обычно наблюдается на старых деревьях или на деревьях, растущих в неблагоприятных условиях.

А.8 Во время снятия коры после недавнего повреждения насекомыми проделанные ходы пусты и явно видны или на поверхности феллогена, или на внутренней поверхности пробковой ткани; если повреждение старое, проделанные ходы обычно уже покрыты пробковой тканью и во время снятия коры едва различимы.

Образование такого покрытия становится возможным вследствие способности коры пробкового дерева к внутренней регенерации нового феллогена в зоне повреждения насекомыми. Из отверстий ходов может произойти вытекание сока, что приводит к образованию коричневых пятен на коре вокруг этих ходов.

А.9 Складчатые слои обычно образуются в периоды низкой жизнеспособности дерева, например в случае его поражения Lumantria dispar L. или вследствие стресса, вызванного пожаром или сильными суховеями.

А.10 В результате подобной аномалии вокруг пор часто образуются выступы более светлого цвета, концы которых загнуты к наружной поверхности.

А.11 Цвет такого порошка обусловлен распадом клеток внутри пор и последующим окислением их дубильных веществ при соприкосновении с воздухом.

А.12 Сразу после снятия коры корковые каналы не всегда видны. Цвет ткани не слишком отличается от цвета внутренней поверхности, и полости поровых каналов не различимы. По мере высыхания пробковой коры она сжимается, и каналы становятся более различимыми.

А.13 Зеленая древесина пробкового дерева подвержена образованию плесени, которая вызывает темные пятна. Если это случается, возникают две аномалии: зеленая пробковая древесина и пятна на пробках.

[ ГОСТ Р ИСО 633-2011]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > пробковая кора

-

86 релейная защита

защита

Совокупность устройств, предназначенных для обнаружения повреждений или других анормальных режимов в энергосистеме, отключения повреждения, прекращения анормальных режимов и подачи команд или сигналов.

Примечания:

1) Термин «защита» является общим термином для устройств защиты или систем защиты.

2) Термин «защита» может употребляться для описания защиты целой энергосистемы или защиты отдельной установки в энергосистеме, например: защита трансформатора, защита линии, защита генератора.

3) Защита не включает в себя оборудование установки энергосистемы, предназначенное, например, для ограничения перенапряжений в энергосистеме. Однако, она включает в себя оборудование, предназначенное для управления отклонениями напряжения или частоты в энергосистеме, такое как оборудование для автоматического управления реакторами для автоматической разгрузки и т.п.

[Разработка типовых структурных схем микропроцессорных устройств РЗА на объектах ОАО "ФКС ЕЭС". Пояснительная записка. Новосибирск 2006 г.]

релейная защита

—

[А.С.Гольдберг. Англо-русский энергетический словарь. 2006 г.]

релейная защита

релейная защита электрических систем

Совокупность устройств (или отдельное устройство), содержащая реле и способная реагировать на короткие замыкания (КЗ) в различных элементах электрической системы — автоматически выявлять и отключать поврежденный участок. В ряде случаев Р. з. может реагировать и на др. нарушения нормального режима работы системы (например, на повышение тока, напряжения) — включать сигнализацию или (реже) отключать соответствующий элемент системы. КЗ — основной вид повреждений в электрических системах как по частоте возникновения, так и по масштабам отрицательных последствий. При КЗ наступает резкое и неравномерное понижение напряжения в системе и значительное увеличение тока в отдельных её элементах, что в конечном счёте может привести к прекращению электроснабжения потребителей и разрушению оборудования. Применение Р. з. сводит вредные последствия КЗ к минимуму.

Р. з. срабатывает при изменениях определённых электрических величин. Чаще всего встречается Р. з., реагирующая на повышение тока (токовая защита). Нередко в качестве воздействующей величины используют напряжение. Применяют также Р. з., реагирующую на снижение отношения напряжения к току, которое пропорционально расстоянию (дистанции) от Р. з. до места КЗ (дистанционная защита). Обычно устройства Р. з. изолированы от системы; информация об электрических величинах поступает на них от измерительных трансформаторов тока или напряжения либо от др. измерительных преобразователей.

Как правило, каждый элемент электрической системы (генератор, трансформатор, линию электропередачи и т.д.) оборудуют отдельными устройствами Р. з. Защита системы в целом обеспечивается комплексной селективной Р. з., при этом отключение поврежденного элемента осуществляется вполне определённым устройством Р. з., а остальные устройства, получая информацию о КЗ, не срабатывают. Такая Р. з. должна срабатывать при КЗ, внутренних по отношению к защищаемому элементу, не срабатывать при внешних, а также не срабатывать в отсутствии КЗ.

Селективность (избирательность) Р. з. характеризуется протяжённостью зоны срабатывания защиты (при КЗ в пределах этой зоны Р. з. срабатывает с заданным быстродействием) и видами режимов работы системы, при которых предусматривается её несрабатывание. В зависимости от уровня селективности при внешних КЗ принято делить Р. з. на абсолютно селективные, не срабатывающие при любых внешних КЗ, относительно селективные, срабатывание которых при внешних КЗ предусмотрено только в случае отказа защиты или выключателя смежного поврежденного элемента, и неселективные, срабатывание которых допускается (в целях упрощения) при внешних КЗ в границах некоторой зоны. Наиболее распространены относительно селективные Р. з. Любая Р. з. должна удовлетворять требованиям устойчивости функционирования, характеризующейся совершенством способов "распознавания" защитой режима работы электрической системы, и надёжности функционирования, определяющейся в первую очередь отсутствием отказов устройств Р. з.

Один из простейших путей достижения селективности Р. з. (обычно токовых и дистанционных) — применение реле, в которых между моментом возникновения требования о срабатывании реле и завершением процесса срабатывания проходит строго определённый промежуток времени, называется выдержкой времени (см. Реле времени).

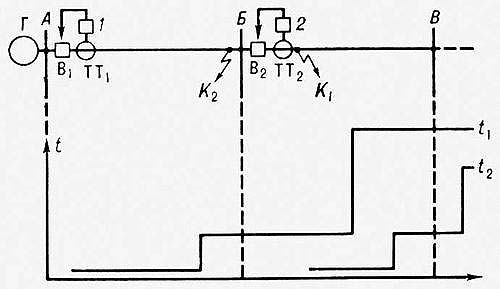

На рис. 1 показаны схема участка радиальной электрической сети с односторонним питанием (при котором ток к месту КЗ идёт с одной стороны), оснащенного относительно селективной Р. з., и соответствующие выдержки времени. Устройства Р. з. 1 и 2 имеют по три ступени, каждая из которых настроена на определённые значения входного сигнала т. о., что выдержка времени этих устройств ступенчато зависит от расстояния до места КЗ. Протяжённость зон, защищаемых отдельными ступенями, и соответствующие им выдержки времени выбираются с таким расчётом, чтобы устройства защиты поврежденных участков сети срабатывали раньше др. устройств. Зону первой ступени Р. з., не имеющей специального замедления срабатывания, приходится принимать несколько меньшей защищаемого участка, поскольку, например, устройство 1 не способно различить КЗ в точках K1 и K2. Последние ступени Р. з. (в Р. з., показанной на рис. 1, — третьи) — резервные, у них часто нет четко ограниченной зоны срабатывания.

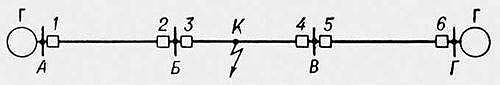

В сетях, в которых ток к месту КЗ может идти с двух сторон (от разных источников питания или по обходной связи), относительно селективные Р. з. выполняют направленными — срабатывающими только тогда, когда мощность КЗ передаётся через защищаемые элементы в условном направлении от шин ближайшей подстанции в линию. Так, при КЗ в точке К (рис. 2) могут сработать только устройства 1, 3, 4 и 6. При этом устройства 1 и 3 (4 и 6) для обеспечения селективности согласованы между собой по зонам срабатывания и выдержкам времени.

В ряде случаев — на достаточно мощных генераторах, трансформаторах, линиях напряжением 110 кв и выше — для обеспечения высокого быстродействия Р. з. применяют сравнительно сложные абсолютно селективные защиты. Из них наиболее распространены т. н. продольные защиты, к которым для распознавания КЗ, в конце "своего" и в начале смежного участков подводится информация с разных концов элемента. Так, продольная дифференциальная токовая защита реагирует на геометрическую разность векторов токов на концах элемента. Эта разность при внешнем КЗ теоретически равна нулю, а при внутреннем — току в месте КЗ. В защитах др. типов производится сопоставление фаз векторов тока (дифференциально-фазная защита) или направлений потока мощности на концах элемента. К продольным защитам электрических машин и линий длиной примерно до 10 км информация об изменении электрических величин поступает непосредственно по соединительным проводам. На более длинных линиях для передачи такой информации обычно используют ВЧ каналы связи по проводам самой линии, а также УКВ каналы радиосвязи и радиорелейные линии.

Э. П. Смирнов.

[БСЭ, 1969-1978]НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ

В энергетических системах могут возникать повреждения и ненормальные режимы работы электрооборудования электростанций и подстанций, их распределительных устройств, линий электропередачи и электроустановок потребителей электрической энергии.

Повреждения в большинстве случаев сопровождаются значительным увеличением тока и глубоким понижением напряжения в элементах энергосистемы.

Повышенный ток выделяет большое количество тепла, вызывающее разрушения в месте повреждения и опасный нагрев неповрежденных линий и оборудования, по которым этот ток проходит.

Понижение напряжения нарушает нормальную работу потребителей электроэнергии и устойчивость параллельной работы генераторов и энергосистемы в целом.

Ненормальные режимы обычно приводят к отклонению величин напряжения, тока и частоты от допустимых значений. При понижении частоты и напряжения создается опасность нарушения нормальной работы потребителей и устойчивости энергосистемы, а повышение напряжения и тока угрожает повреждением оборудования и линий электропередачи.

Таким образом, повреждения нарушают работу энергосистемы и потребителей электроэнергии, а ненормальные режимы создают возможность возникновения повреждений или расстройства работы энергосистемы.

Для обеспечения нормальной работы энергетической системы и потребителей электроэнергии необходимо возможно быстрее выявлять и отделять место повреждения от неповрежденной сети, восстанавливая таким путем нормальные условия их работы и прекращая разрушения в месте повреждения.

Опасные последствия ненормальных режимов также можно предотвратить, если своевременно обнаружить отклонение от нормального режима и принять меры к его устранению (например, снизить ток при его возрастании, понизить напряжение при его увеличении и т. д.).

В связи с этим возникает необходимость в создании и применении автоматических устройств, выполняющих указанные операции и защищающих систему и ее элементы от опасных последствий повреждений и ненормальных режимов.

Первоначально в качестве подобной защиты применялись плавкие предохранители. Однако по мере роста мощности и напряжения электрических установок и усложнения их схем коммутации такой способ защиты стал недостаточным, в силу чего были созданы защитные устройства, выполняемые при помощи специальных автоматов — реле, получившие название релейной защиты.

Релейная защита является основным видом электрической автоматики, без которой невозможна нормальная и надежная работа современных энергетических систем. Она осуществляет непрерывный контроль за состоянием и режимом работы всех элементов энергосистемы и реагирует на возникновение повреждений и ненормальных режимов.

При возникновении повреждений защита выявляет и отключает от системы поврежденный участок, воздействуя на специальные силовые выключатели, предназначенные для размыкания токов повреждения.

При возникновении ненормальных режимов защита выявляет их и в зависимости от характера нарушения производит операции, необходимые для восстановления нормального режима, или подает сигнал дежурному персоналу.

В современных электрических системах релейная защита тесно связана с электрической автоматикой, предназначенной для быстрого автоматического восстановления нормального режима и питания потребителей.

К основным устройствам такой автоматики относятся:- автоматы повторного включения (АПВ),

- автоматы включения резервных источников питания и оборудования (АВР),

- автоматы частотной разгрузки (АЧР).

[Чернобровов Н. В. Релейная защита. Учебное пособие для техникумов]

Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > релейная защита

-

87 синхронизация времени

синхронизация времени

-

[ ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005]Также нормированы допустимые временные задержки для различных видов сигналов, включая дискретные сигналы, оцифрованные мгновенные значения токов и напряжений, сигналы синхронизации времени и т.п.

[Новости Электротехники №4(76) | СТАНДАРТ МЭК 61850]Широковещательное сообщение, как правило, содержит адрес отправителя и глобальный адрес получателя. Примером широковещательного сообщения служит синхронизация времени.

[ ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003)]Устройства последних поколений дают возможность синхронизации времени с точностью до микросекунд с помощью GPS.

С помощью этого интерфейса сигнал синхронизации времени (от радиоприемника DCF77 сигнал точного времени из Braunschweig, либо от радиоприемника iRiG-B сигнал точного времени глобальной спутниковой системы GPS) может быть передан в терминал для точной синхронизации времени.

[Герхард Циглер. ЦИФРОВАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАЩИТА. ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Перевод с английского ]В том случае если принятое сообщение искажено ( повреждено) в результате неисправности канала связи или в результате потери синхронизации времени, пользователь имеет возможность...

2.13 Синхронизация часов реального времени сигналом по оптовходу

В современных системах релейной защиты зачастую требуется синхронизированная работа часов всех реле в системе для восстановления хронологии работы разных реле.

Это может быть выполнено с использованием сигналов синхронизации времени по интерфейсу IRIG-B, если реле оснащено таким входом или сигналом от системы OP

[Дистанционная защита линии MiCOM P443/ ПРИНЦИП РАБОТЫ]

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ IEEE 1588

Автор: Андреас Дреер (Hirschmann Automation and Control)

Вопрос синхронизации устройств по времени важен для многих распределенных систем промышленной автоматизации. При использовании протокола Precision Time Protocol (PTP), описанного стандартом IEEE 1588, становится возможным выполнение синхронизации внутренних часов устройств, объединенных по сети Ethernet, с погрешностями, не превышающими 1 микросекунду. При этом к вычислительной способности устройств и пропускной способности сети предъявляются относительно низкие требования. В 2008 году была утверждена вторая редакция стандарта (IEEE 1588-2008 – PTP версия 2) с рядом внесенных усовершенствований по сравнению с первой его редакцией.

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМА СИНХРОНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ ПО ВРЕМЕНИ?

Во многих системах должен производиться отсчет времени. О неявной системе отсчета времени можно говорить тогда, когда в системе отсутствуют часы и ход времени определяется процессами, протекающими в аппаратном и программном обеспечении. Этого оказывается достаточно во многих случаях. Неявная система отсчета времени реализуется, к примеру, передачей сигналов, инициирующих начало отсчета времени и затем выполнение определенных действий, от одних устройств другим.

Система отсчета времени считается явной, если показания времени в ней определяются часами. Указанное необходимо для сложных систем. Таким образом, осуществляется разделение процедур передачи данных о времени и данных о процессе.

Два эффекта должны быть учтены при настройке или синхронизации часов в отдельных устройствах. Первое – показания часов в отдельных устройствах изначально отличаются друг от друга (смещение показаний времени друг относительно друга). Второе – реальные часы не производят отсчет времени с одинаковой скоростью. Таким образом, требуется проводить постоянную корректировку хода самых неточных часов.

Существуют различные способы синхронизации часов в составе отдельных устройств, объединенных в одну информационную сеть. Наиболее известные способы – это использование протокола NTP (Network Time Protocol), а также более простого протокола, который образован от него – протокола SNTP (Simple Network Time Protocol). Данные методы широко распространены для использования в локальных сетях и сети Интернет и позволяют обеспечивать синхронизацию времени с погрешностями в диапазоне миллисекунд. Другой вариант – использование радиосигналов с GPS спутников. Однако при использовании данного способа требуется наличие достаточно дорогих GPS-приемников для каждого из устройств, а также GPS-антенн. Данный способ теоретически может обеспечить высокую точность синхронизации времени, однако материальные затраты и трудозатраты обычно препятствуют реализации такого метода синхронизации.

Другим решением является передача высокоточного временного импульса (например, одного импульса в секунду) каждому отдельному устройству по выделенной линии. Реализация данного метода влечет за собой необходимость создания выделенной линии связи к каждому устройству.

Последним методом, который может быть использован, является протокол PTP (Precision Time Protocol), описанный стандартом IEEE 1588. Протокол был разработан со следующими целями:

- Обеспечение синхронизация времени с погрешностью, не превышающей 1 микросекунды.

-

Предъявление минимальных требований к производительности процессоров устройств и к пропускной способности линии связи, что позволило бы обеспечить реализацию протокола в простых и дешевых устройствах.

- Предъявление невысоких требований к обслуживающему персоналу.

- Возможность использования в сетях Ethernet, а также в других сетях.

- Спецификация его как международного стандарта.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТОКОЛА PTP

Протокол PTP может быть применен в различного рода системах. В системах автоматизации, протокол PTP востребован везде, где требуется точная синхронизация устройств по времени. Протокол позволяет синхронизировать устройства в робототехнике или печатной промышленности, в системах осуществляющих обработку бумаги и упаковку продукции и других областях.

В общем и целом в любых системах, где осуществляется измерение тех или иных величин и их сравнение с величинами, измеренными другими устройствами, использование протокола PTP является популярным решением. Системы управления турбинами используют протокол PTP для обеспечения более эффективной работы станций. События, происходящие в различных частях распределенных в пространстве систем, определяются метками точного времени и затем для целей архивирования и анализа осуществляется их передача на центры управления. Геоученые используют протокол PTP для синхронизации установок мониторинга сейсмической активности, удаленных друг от друга на значительные расстояния, что предоставляет возможность более точным образом определять эпицентры землетрясений. В области телекоммуникаций рассматривают возможность использования протокола PTP для целей синхронизации сетей и базовых станций. Также синхронизация времени согласно стандарту IEEE 1588 представляет интерес для разработчиков систем обеспечения жизнедеятельности, систем передачи аудио и видео потоков и может быть использована в военной промышленности.

В электроэнергетике протокол PTPv2 (протокол PTP версии 2) определен для синхронизации интеллектуальных электронных устройств (IED) по времени. Например, при реализации шины процесса, с передачей мгновенных значений тока и напряжения согласно стандарту МЭК 61850-9-2, требуется точная синхронизация полевых устройств по времени. Для реализации систем защиты и автоматики с использованием сети Ethernet погрешность синхронизации данных различных устройств по времени должна лежать в микросекундном диапазоне.

Также для реализации функций синхронизированного распределенного векторного измерения электрических величин согласно стандарту IEEE C37.118, учета, оценки качества электрической энергии или анализа аварийных событий необходимо наличие устройств, синхронизированных по времени с максимальной точностью, для чего может быть использован протокол PTP.

Вторая редакция стандарта МЭК 61850 определяет использование в системах синхронизации времени протокола PTP. Детализация профиля протокола PTP для использования на объектах электроэнергетики (IEEE Standard Profile for Use of IEEE 1588 Precision Time Protocol in Power System Applications) в настоящее время осуществляется рабочей группой комитета по релейной защите и автоматике организации (PSRC) IEEE.

В 2005 году была начата работа по изменению стандарта IEEE1588-2002 с целью расширения возможных областей его применения (телекоммуникации, беспроводная связь и в др.). Результатом работы стало новое издание IEEE1588-2008, которое доступно с марта 2008 со следующими новыми особенностями:

- Усовершенствованные алгоритмы для обеспечения погрешностей в наносекундном диапазоне.

- Повышенное быстродействие синхронизации времени (возможна более частая передача сообщений синхронизации Sync).

- Поддержка новых типов сообщений.

- Ввод однорежимного принципа работы (не требуется передачи сообщений типа FollowUp).

- Ввод поддержки функции т.н. прозрачных часов для предотвращения накопления погрешностей измерения при каскадной схеме соединения коммутаторов.

- Ввод профилей, определяющих настройки для новых областей применения.

- Возможность назначения на такие транспортные механизмы как DeviceNet, PROFInet и IEEE802.3/Ethernet (прямое назначение).

- Ввод структуры TLV (тип, длина, значение) для расширения возможных областей применения стандарта и удовлетворения будущих потребностей.

- Ввод дополнительных опциональных расширений стандарта.

ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ПРОТОКОЛА PTP

В системах, где используется протокол PTP, различают два вида часов: ведущие часы и ведомые часы. Ведущие часы, в идеале, контролируются либо радиочасами, либо GPS-приемниками и осуществляют синхронизацию ведомых часов. Часы в конечном устройстве, неважно ведущие ли они или ведомые, считаются обычными часами; часы в составе устройств сети, выполняющих функцию передачи и маршрутизации данных (например, в Ethernet-коммутаторах), считаются граничными часами.

Процедура синхронизации согласно протоколу PTP подразделяется на два этапа. На первом этапе осуществляется коррекция разницы показаний времени между ведущими и ведомыми часами – то есть осуществляется так называемая коррекция смещения показаний времени. Для этого ведущее устройство осуществляет передачу сообщения для целей синхронизации времени Sync ведомому устройству (сообщение типа Sync). Сообщение содержит в себе текущее показание времени ведущих часов и его передача осуществляется периодически через фиксированные интервалы времени. Однако поскольку считывание показаний ведущих часов, обработка данных и передача через контроллер Ethernet занимает некоторое время, информация в передаваемом сообщении к моменту его приема оказывается неактуальной. Одновременно с этим осуществляется как можно более точная фиксация момента времени, в который сообщение Sync уходит от отправителя, в составе которого находятся ведущие часы (TM1). Затем ведущее устройство осуществляет передачу зафиксированного момента времени передачи сообщения Sync ведомым устройствам (сообщение FollowUp). Те также как можно точнее осуществляют измерение момента времени приема первого сообщения (TS1) и вычисляют величину, на которую необходимо выполнить коррекцию разницы в показаниях времени между собою и ведущим устройством соответственно (O) (см. рис. 1 и рис. 2). Затем непосредственно осуществляется коррекция показаний часов в составе ведомых устройств на величину смещения. Если задержки в передачи сообщений по сети не было, то можно утверждать, что устройства синхронизированы по времени.

На втором этапе процедуры синхронизации устройств по времени осуществляется определение задержки в передаче упомянутых выше сообщений по сети между устройствами. Указанное выполняется при использовании сообщений специального типа. Ведомое устройство отправляет так называемое сообщение Delay Request (Запрос задержки в передаче сообщения по сети) ведущему устройству и осуществляет фиксацию момента передачи данного сообщения. Ведущее устройство фиксирует момент приема данного сообщения и отправляет зафиксированное значение в сообщении Delay Response (Ответное сообщение с указанием момента приема сообщения). Исходя из зафиксированных времен передачи сообщения Delay Request ведомым устройством и приема сообщения Delay Response ведущим устройством производится оценка задержки в передачи сообщения между ними по сети. Затем производится соответствующая коррекция показаний часов в ведомом устройстве. Однако все упомянутое выше справедливо, если характерна симметричная задержка в передаче сообщения в обоих направлениях между устройствами (то есть характерны одинаковые значения в задержке передачи сообщений в обоих направлениях).

Задержка в передачи сообщения в обоих направлениях будет идентичной в том случае, если устройства соединены между собой по одной линии связи и только. Если в сети между устройствами имеются коммутаторы или маршрутизаторы, то симметричной задержка в передачи сообщения между устройствами не будет, поскольку коммутаторы в сети осуществляют сохранение тех пакетов данных, которые проходят через них, и реализуется определенная очередность их передачи. Эта особенность может, в некоторых случаях, значительным образом влиять на величину задержки в передаче сообщений (возможны значительные отличия во временах передачи данных). При низкой информационной загрузке сети этот эффект оказывает малое влияние, однако при высокой информационной загрузке, указанное может значительным образом повлиять на точность синхронизации времени. Для исключения больших погрешностей был предложен специальный метод и введено понятие граничных часов, которые реализуются в составе коммутаторов сети. Данные граничные часы синхронизируются по времени с часами ведущего устройства. Далее коммутатор по каждому порту является ведущим устройством для всех ведомых устройств, подключенных к его портам, в которых осуществляется соответствующая синхронизация часов. Таким образом, синхронизация всегда осуществляется по схеме точка-точка и характерна практически одинаковая задержка в передаче сообщения в прямом и обратном направлении, а также практическая неизменность этой задержки по величине от одной передачи сообщения к другой.

Хотя принцип, основанный на использовании граничных часов показал свою практическую эффективность, другой механизм был определен во второй версии протокола PTPv2 – механизм использования т. н. прозрачных часов. Данный механизм предотвращает накопление погрешности, обусловленной изменением величины задержек в передаче сообщений синхронизации коммутаторами и предотвращает снижение точности синхронизации в случае наличия сети с большим числом каскадно-соединенных коммутаторов. При использовании такого механизма передача сообщений синхронизации осуществляется от ведущего устройства ведомому, как и передача любого другого сообщения в сети. Однако когда сообщение синхронизации проходит через коммутатор фиксируется задержка его передачи коммутатором. Задержка фиксируется в специальном поле коррекции в составе первого сообщения синхронизации Sync или в составе последующего сообщения FollowUp (см. рис. 2). При передаче сообщений Delay Request и Delay Response также осуществляется фиксация времени задержки их в коммутаторе. Таким образом, реализация поддержки т. н. прозрачных часов в составе коммутаторов позволяет компенсировать задержки, возникающие непосредственно в них.

Если необходимо использование протокола PTP в системе, должен быть реализован стек протокола PTP. Это может быть сделано при предъявлении минимальных требований к производительности процессоров устройств и к пропускной способности сети. Это очень важно для реализации стека протокола в простых и дешевых устройствах. Протокол PTP может быть без труда реализован даже в системах, построенных на дешевых контроллерах (32 бита).

Единственное требование, которое необходимо удовлетворить для обеспечения высокой точности синхронизации, – как можно более точное измерение устройствами момента времени, в который осуществляется передача сообщения, и момента времени, когда осуществляется прием сообщения. Измерение должно производится максимально близко к аппаратной части (например, непосредственно в драйвере) и с максимально возможной точностью. В реализациях исключительно на программном уровне архитектура и производительность системы непосредственно ограничивают максимально допустимую точность.

При использовании дополнительной поддержки аппаратного обеспечения для присвоения меток времени, точность может быть значительным образом повышена и может быть обеспечена ее виртуальная независимость от программного обеспечения. Для этого необходимо использование дополнительной логики, которая может быть реализована в программируемой логической интегральной схеме или специализированной для решения конкретной задачи интегральной схеме на сетевом входе.

Компания Hirschmann – один из первых производителей, реализовавших протокол PTP и оптимизировавших его использование. Компанией был разработан стек, максимально эффективно реализующий протокол, а также чип (программируемая интегральная логическая схема), который обеспечивает высокую точность проводимых замеров.

В системе, в которой несколько обычных часов объединены через Ethernet-коммутатор с функцией граничных часов, была достигнута предельная погрешность +/- 60 нс при практически полной независимости от загрузки сети и загрузки процессора. Также компанией была протестирована система, состоящая из 30 каскадно-соединенных коммутаторов, обладающих функцией поддержки т.н. прозрачных часов и были зафиксированы погрешности менее в пределах +/- 200 нс.

Компания Hirschmann Automation and Control реализовала протоколы PTP версии 1 и версии 2 в промышленных коммутаторах серии MICE, а также в серии монтируемых на стойку коммутаторов MACH100.

Протокол PTP во многих областях уже доказал эффективность своего применения. Можно быть уверенным, что он получит более широкое распространение в течение следующих лет и что многие решения при его использовании смогут быть реализованы более просто и эффективно чем при использовании других технологий.

[ Источник]

Тематики

- релейная защита

- телемеханика, телеметрия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > синхронизация времени

-

88 хоккейное торможение

хоккейное торможение

Хоккейное торможение в правую сторону начинается с движения вперед на обеих ногах с согнутыми коленями. Затем колени немного разгибаются, руки поворачиваются налево, а бедра и ноги направо, «врезая» левое внутреннее и правое наружное ребро в лед на ход вперед, в результате чего происходит остановка. Хоккейное торможение в левую сторону исполняется в обратном направлении.

[Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]EN

hockey stop

side stop

Right side hockey stop begins with a forward two-foot glide, knees bent. Then, an athlete lifts the knees slightly, reverses the arms (to the left) and the hips and feet (to the right) pushing the LFI and RFO edges into ice to 'shave the ice' resulting in a stop. Left side hockey stop is done in reverse directions.

[Департамент лингвистических услуг Оргкомитета «Сочи 2014». Глоссарий терминов]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > хоккейное торможение

-

89 язык SFC

язык SFC

Язык последовательных функциональных схем. Один из пяти стандартизированных языков программирования ПЛК.

[ http://kazanets.narod.ru/PLC_PART2.htm]Язык последовательных функциональных схем SFC (Sequential Function Chart), использующийся совместно с другими языками (обычно с ST и IL), является графическим языком, в котором программа описывается в виде схематической последовательности шагов, объединенных переходами. Язык SFC построен по принципу, близкому к концепции конечного автомата, что делает его одним из самых мощных языков программирования стандарта IEC 61131-3. Пример программы на языке SFC приведен на рис. 3.

Наиболее простым и естественным образом на языке SFC описываются технологические процессы, состоящие из последовательно выполняемых шагов, с возможностью описания нескольких параллельно выполняющихся процессов, для чего в языке имеются специальные символы разветвления и слияния потоков (дивергенции и конвергенции, в терминах стандарта IEC 61131-3).

Шаги последовательности располагаются вертикально сверху вниз. На каждом шаге выполняется определенный перечень действий (операций). При этом для описания самой операции используются другие языки программирования, такие как IL или ST.

Действия (операции) в шагах имеют специальные классификаторы, определяющие способ их выполнения внутри шага: циклическое выполнение, однократное выполнение, однократное выполнение при входе в шаг и т.д. В сумме таких классификаторов насчитывается девять, причем среди них есть, например, классификаторы так называемых сохраняемых и отложенных действий, заставляющие действие выполняться даже после выхода программы из шага.

После того, как шаг выполнен, управление передается следующему за ним шагу. Переход между шагами может быть условным и безусловным. Условный переход требует выполнение определенного логического условия для передачи управления на следующий шаг; пока это условие не выполнено программа будет оставаться внутри текущего шага, даже если все операции внутри шага уже выполнены. Безусловный переход происходит всегда после полного выполнения всех операций на данном шаге. С помощью переходов можно осуществлять разделение и слияние ветвей последовательности, организовать параллельную обработку нескольких ветвей или заставить одну выполненную ветвь ждать завершения другой.

Как и любому другому языку, SFC свойственны некоторые недостатки. Хотя SFC может быть использован для моделирования конечных автоматов, его программная модель не совсем удобна для этого. Это связано с тем, что текущее состояние программы определяется не переменной состояния, а набором флагов активности каждого шага, в связи с чем при недостаточном контроле со стороны программиста могут оказаться одновременно активными несколько шагов, не находящихся в параллельных потоках.

Еще одно неудобство языка связано с тем, что шаги графически располагаются сверху вниз, и переход, идущий в обратном направлении, изображается в неявной форме, в виде стрелки с номером состояния, в которое осуществляется переход.

Рис. 3. Язык последовательных функциональных схем SFC.[ http://kazanets.narod.ru/PLC_PART2.htm]

Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > язык SFC

См. также в других словарях:

в направлении — ▲ имея ↑ направление предлог+родительный падеж:, в направлении чего имея направление чего. в сторону чего. до (ехать до Киева). по направлению. по (по направлению чего, какому). на что … Идеографический словарь русского языка

В Направлении К и В Направлении Ко — предлог 1. с дат. пад. Употр. при указании на направление действия в сторону чего л.; по направлению к чему л Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Ядерная программа КНДР: с чего все начиналось? — Ядерная программа КНДР В середине 1950 х годов Северная Корея одной из первых среди стран Азиатско Тихоокеанского региона развернула секретные работы по овладению военной ядерной и ракетной технологией. Причина напряженная ситуация сложившаяся на … Энциклопедия ньюсмейкеров

отражение (от чего) — ▲ изменение ↑ направление (в пространстве), вследствие (чего л), удар отражение движение в обратном направлении после столкновения. отразиться. отскочить. отразить отбросить от себя. рикошет (пуля попала рикошетом). рикошетировать … Идеографический словарь русского языка

В Направлении — предл. с твор. 1. Употребляется при указании на что либо, с чем связано изменение направления действия или движения, и соответствует по значению сл.: по направлению чего либо. 2. Употребляется при указании на процесс или на деятельность, которые… … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

в направлении к — предл. с дат.; = в направлении ко Употребляется при указании на направление действия в сторону чего либо и соответствует по значению сл.: по направлению к чему либо. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

от (чего) — ▲ в направлении ↑ который, исходить < > куда либо от (опасность исходит от них). < > к +дат. пад. до+род. пад. с [со] (писать портрет с кого) … Идеографический словарь русского языка

передача (чего) — ▲ перемещение ↑ из, некоторый, состав, в направлении, другой передача перемещение элемента от одного к другому; изменение принадлежности объекта. передаточный (# звено). ↓ распространение, преемственность, сообщение … Идеографический словарь русского языка

сторона — ы, вин. сторону; мн. род. рон, дат. нам; ж. 1. Пространство, место, расположенное в каком л. направлении от кого , чего л.; само это направление. Стороны горизонта. В сторону леса. Разойтись в разные стороны. Со стороны леса. Со всех сторон.… … Энциклопедический словарь

Предложение — (Supply) Определение предложения, изменение и цена предложения Информация об определении предложения, изменение и цена предложения Содержание Содержание Определение Кривая Изменение предложения Изменение величины предложения Сдвиги кривой… … Энциклопедия инвестора

СТОРОНА — стороны, вин. сторону (сторону обл.), мн. стороны, сторон, сторонам, жен. 1. Направление; пространство или местность, расположенные в каком н. направлении от чего н. В стороне леса. Пошли в сторону леса. Пойти в разные стороны. Ветер с восточной… … Толковый словарь Ушакова