-

41 гипс

гипс

Природный минерал CaSO4 • 2Н2O в чистом виде содержит 32,56 % СаО, 46,51 % SO, и 20,93 % Н2О, кристаллизуется в моноклинной системе. Встречается преимущ. в виде сплошных зернистых (алебастр) и волокнистых (селенит) масс, а также разных кристаллич. групп (гипсовые цветы и пр.). Чистый г. бесцветен и прозрачен, при наличии примесей имеет серую, желтоватую, розовую, бурую и др. окраски. Твердость по минералогии, шкале 1,5; у = 2,32 г/см3. При -170 °С переходит в CaSO4 • 0,5 Н2О, а при дальнейшем нагревании — в CaSO4.

Г. широко применяют для получения вяжущих материалов, для изготовления гипсобетона, гипсовых и гипсобетонных изделий как поделочный (селенит) и облицовочный камень и т. п.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > гипс

-

42 грохот (металлургия)

грохот

Аппарат для разделения материалов по фракц. составу (грохочения), осн. эл-ты к-рого — сита, решета или колосники. В металлургии применяют грохоты разных конструкций и принципов действия.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > грохот (металлургия)

-

43 дозирование (металлургия)

дозирование

Процесс выделения из общего количества жидких или сыпучих материалов заданного объема или массы; осуществляется, как правило, с помощью дозаторов разных принципов действия.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > дозирование (металлургия)

-

44 инфляция

инфляция

Обесценение бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и падением реальной заработной платы. Кредитная И. - чрезмерное расширение кредита банками. Индуцированная И. - И., обусловленная какими-либо экономическими факторами. Административная И. - И., порождаемая административными (управляемыми) ценами. Социальная И. - рост цен под влиянием роста издержек, связанных с новыми общественными требованиями к качеству продукции, охране окружающей среды и т.п. Термин И. часто употребляется, если речь идет о чрезмерном повышении цен. Государственная политика, направленная на урегулирование денежного обращения, сжатие массы денег, прекращение неумеренного роста цен называется антиинфляционной политикой, которая может предупреждать раскручивание маховика И. (упреждающая антиинфляционная политика) и проводиться на фоне уже прогрессирующей инфляционной ситуации. В этом случае осуществляется разновидность антиинфляционной политики - дефляционная политика.

[ http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html]

инфляция

Процесс общего роста цен, приводящего к снижению покупательной способности номинальной денежной единицы в результате избытка денег в экономике сверх потребностей товарооборота (с учетом услуг). Различается медленная, «ползучая» И. (обычно при этом индекс цен растет в пределах 4-6% в год) и ускоренная («галопирующая«) И., иногда ее называют еще И. двузначных процентов. Наконец, гиперинфляция — ее типичным примером было катастрофическое обесценение рубля в начале 20-х гг. Существует ряд не только разных, но и противоречивых объяснений причин и трактовок экономических последствий И. Среди причин называется переполнение каналов денежного обращения (само слово И. происходит от inflatio — вздутие, переполнение): - в результате оплаты труда (то есть пополнения этих каналов), не дающего немедленной отдачи в виде оплачиваемых товаров и услуг (то есть оттока денег из этих каналов). Таковы, например, труд в производстве вооружений, в строительстве (см. Инфляционная неустойчивость экономики); — вследствие дефицитного финансирования государственных мероприятий, когда рост государственных расходов не сопровождается соответствующими поступлениями средств в бюджет. Практика показывает, что дефицит государственного бюджета, не покрываемый внешними источниками (напр. иностранными кредитами), неминуемо ведет к инфляции; - в ситуации, когда заработная плата работников отрасли или производства, увеличивших производительность труда, оправданно повышается, но вслед за тем «по аналогии» повышают зарплату и в тех отраслях, где подобного роста эффективности не наблюдалось; — из-за повышения предприятиями цен на продукцию как реакции на рост издержек (например, в связи с повышением стоимости сырья и материалов, ростом заработной платы работников); — в результате так называемого “бегства от денег”, когда распространяются инфляционные ожидания: население, обнаруживая рост цен, торопится закупать товары впрок, тем самым стимулируя дальнейшее ускорение этого роста. Перечисленные (и, возможно, иные) причины возникновения И. принято группировать в два понятия: инфляция издержек [cost-push inflation] и инфляция спроса [demand-pull inflation]. И многие экономисты спорят: какая из них первична, какая — вторична. Однако монетаристы утверждают, что И. это всегда денежный феномен, и ее динамика определяется количеством денег в экономике, а не непосредственно перечисленными причинами, лежащими «на стороне» производства, психологии и пр.. Исходя из классического уравнения обмена (см. Количественная теория денег), они преобразуют его в модель динамики инфляции, которая показывает, что основная причина ее ускорения состоит в более быстром росте номинальной денежной массы по сравнению с ростом национального продукта в физическом выражении: где iP — индекс роста цен (индекс инфляции); iM — индекс роста денежной массы; iV — индекс роста скорости обращения денег, находящихся в обороте; iQ — индекс роста реального продукта. Это означает, что темпы инфляции прямо пропорциональны темпам прироста денежной массы, темпам увеличения скорости денежного обращения и обратно пропорциональны темпам прироста реального продукта. В 1976 году профессор М. Фридман получил Нобелевскую премию за цикл работ, демонстрирующих денежную природу инфляции в современном мире. Для практической денежной политики важно, что временные лаги между ростом денежного предложения и темпами инфляции – параметр, который трудно прогнозировать. Так же, как и спрос на деньги, это один из самых трудных для анализа экономических показателей. Стратегически, в долгосрочной перспективе, темпы инфляционных процессов определяются динамикой денежного спроса и предложения. Однако, если рассматривать краткосрочные колебания темпов инфляции, немонетарные факторы тоже имеют некоторое значение. По расчетам Института экономической политики, в России вклад монетарных факторов в темпы инфляции (если учесть инфляционную инерцию) в первом десятилетии 21 века составил около 80%.. Споры вокруг соотношения денежной и затратной природы инфляции иногда приобретают причудливую форму. Например, как сообщали «Известия» от 24.03.2006 («Это средневековая хиромантия»), Герман Греф был «готов выдвинуть» Чубайса на Нобелевскую премию, если тот «сможет доказать, что повышение тарифов на услуги естественных монополий не влияет на инфляцию». Развернувшаяся дискуссия показала, что, при всей внешней парадоксальности, теоретически прав был Чубайс. Дело в том, что при данном количестве денег у населения повышение тарифов просто сократит платежеспособный спрос на другие товары (на них людям придется экономить, чтобы оплатить обязательные расходы), и в результате цены на эти товары снизятся. Общий уровень инфляции останется неизменным. Но если добавить денег в экономику, такой спрос не сократится и, следовательно, инфляция усилится. А это говорит о том, что и при росте издержек на отдельные товары или услуги инфляция зависит от изменений денежной массы, то есть от того, что называется монетарными факторами. При росте инфляции падает запас реальных денег у населения и растет скорость обращения денег. Увеличение номинальной массы денег, (например, с помощью так наз.»печатного станка» или эмиссии) приводит с некоторым лагом к дальнейшему повышению уровня инфляции, вопреки надеждам тех, кто считает что эмиссия – средство стабилизации экономики. Начало рыночных реформ ознаменовалось взлетом инфляции. Причина – очевидна. Вопреки расхожим мнениям И. возможна не только при рыночном, но и при централизованно планируемом хозяйстве (в последнем случае она обычно принимает скрытую форму, которая внешне проявляется во всеобщем дефиците товаров и услуг, цены на которые оказывались ниже цен равновесия между спросом и предложением). Поэтому когда начали устанавливаться экономически оправданные равновесные цены (что является решающим условием нормального функционирования рыночного хозяйства!), то явная И. достигла весьма высокого уровня, временами угрожая срывом в гиперинфляцию. Так было, например, во второй половине 1992 года после крупной операции кредитования промышленности, проведенной Центральным банком России — что сорвало начавшуюся было «шоковую» терапию экономики и перевело Россию в разряд тех постсоциалистических стран, которые проводили экономические реформы постепенно, так называемым градуалистским путем (см. Градуализм). Результат известен: трудности, переживаемые народом, остались, спад производства, временно замедлившийся, вскоре продолжился — в то время как страны, которые довели «шоковую терапию» до логического завершения, успешно вышли из кризиса и относительно быстро возобновили экономический рост (например, Польша, Эстония, Словения). От И. всегда сильнее всего страдают слои населения с фиксированными доходами, в том числе — пенсионеры. Поэтому обычно вводится индексация — повышение фиксированных доходов в меру инфляции — что имеет большое социальное значение. Вслед за повышением цен растет, как правило, и зарплата, правда, с опозданием, что по справедливому утверждению профсоюзов, приводит к относительному снижению жизненного уровня трудящихся. Путем увеличения И., в краткосрочном периоде может быть снижена безработица. Поэтому некоторые экономисты возражали против политики подавления И. в России, утверждая, что «умеренная инфляция» (скажем, 8 — 10% в месяц) полезна в социальном смысле и предлагая идти на увеличение (номинальной) денежной массы. Однако в долгосрочном периоде указанной связи нет — безработица останется на прежнем уровне. Между тем, сохранение даже «умеренной» инфляции делает невыгодными инвестиции в производство и, значит, наглухо перекрывает перспективу возобновления экономического роста. Для снижения темпов И. применяются разнообразные дефляционные (или антиинфляционные) меры: ограничение эмиссии денег, продажа ценных бумаг, повышение процентных ставок в сберегательных банках, вплоть до денежных реформ и деноминации валюты (замены денежных знаков), что обычно оказывает ограничивающее воздействие на инфляционные ожидания населения. Cм. Также Денежная политика, Измерение инфляции, Инфляционный налог, Коэффициент монетизации экономики, Норма инфляции, Финансовая политика.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > инфляция

-

45 исследование операций

исследование операций

—

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

исследование операций

Прикладное направление кибернетики, используемое для решения практических организационных (в том числе экономических) задач. Это — комплексная научная дисциплина. Круг проблем, изучаемых ею, пока недостаточно определен. Иногда И.о. понимают очень широко, включая в него ряд чисто математических методов, иногда, наоборот, очень узко — как практическую методику решения с помощью экономико-математических моделей строго определенного перечня задач. Главный метод И.о. — системный анализ целенаправленных действий (операций) и объективная (в частности, количественная) сравнительная оценка возможных результатов этих действий. Например, расширение выпуска продукции на заводе требует одновременного и взаимосвязанного решения множества частных проблем: реконструкции предприятия, заказа оборудования, сырья и материалов, подготовки рынка сбыта, совершенствования технологии, изменений системы оперативно-производственного планирования и диспетчирования, организационной перестройки, перемещения руководящих работников и т.д. При анализе возможных последствий принимаемых решений приходится учитывать такие факторы, как неопределенность, случайность и риск. К решению столь сложных задач привлекают экономистов, математиков, статистиков, инженеров, социологов, психологов и др., поэтому одной из особенностей И.о. считают его междисциплинарный комплексный характер. Операционные исследования прежде всего предназначены для предварительного количественного обоснования принимаемых решений, поскольку они, как видно из примеров, очень сложны, требуют больших затрат и, главное, могут реализоваться многими способами (эти способы называют стратегиями или альтернативами). Кроме обоснования самих решений И.о. позволяет сравнить возможные варианты (альтернативы) организации операции, оценить возможное влияние на результат отдельных факторов, выявить «узкие места», т.е. те элементы системы, нарушение работы которых может особенно сильно сказаться на успехе операции и т.д. Таким образом, сущность задач И.о. — поиск путей рационального использования имеющихся ресурсов для реализации поставленной цели. Количественные методы И.о. строятся на основе достижений экономико-математических и математико-статистических дисциплин (теории массового обслуживания, оптимального программирования и т.д.). Разные математические методы применяются (в тех или иных комбинациях) при решении различных классов задач. Среди важнейших классов задач И.о. можно назвать задачи управления запасами, распределения ресурсов и назначения (распределительные задачи), задачи массового обслуживания, задачи замены оборудования, упорядочения и согласования (в том числе теории расписаний), состязательные (например, игры), задачи поиска и др. Среди применяемых методов — математическое программирование (линейное, нелинейное и т.п.), дифференциальные и разностные уравнения, методы теории графов, марковские процессы, теория игр, теория (статистических) решений, теория распознавания образов и ряд других. Считается, что И.о. зародилось накануне второй мировой войны, когда в Англии на одной радиолокационной станции была создана группа специалистов для решения технических задач с помощью математики. Они сосредоточили внимание на сравнении эффективности путей решения задач, поиске оптимального решения. Участие в этой группе представителей разных специальностей предопределило комплексный, или, как теперь принято говорить, системный подход. В настоящее время в этом направлении работают сотни исследовательских учреждений и групп в десятках стран. Организованы общества И.о., объединяемые международной федерацией (ИФОРС International Federation Of Operational Research Societies). Методы И.о., как и любые математические методы, всегда в той или иной мере упрощают, огрубляют задачу, отражая нелинейные процессы линейными моделями, стохастические системы — детерминированными и т.д. Жизнь богаче любой самой сложной схемы. Поэтому не следует ни преувеличивать значения количественных методов И.о., ни преуменьшать его, ссылаясь на примеры неудачных решений. Уместно привести в связи с этим известное парадоксальное определение, которое дал крупный американский специалист в этой области Т.А.Саати: «Исследование операций представляет собой искусство давать плохие ответы на те практические вопросы, на которые даются еще худшие ответы другими способами…»

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электросвязь, основные понятия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > исследование операций

-

46 метод фазового контраста

метод фазового контраста

Метод получения изображения микроскопич. объектов материалов путем регистрации различий в сдвигах фаз разных участков световой волны или потока эл-нов при их прохождении через области объектов, различ. по толщине или поглощ. способности.

[ http://metaltrade.ru/abc/a.htm]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > метод фазового контраста

-

47 равновесие

равновесие

Динамические условия физического, химического, механического или атомного баланса.

[ http://www.manual-steel.ru/eng-a.html]

равновесие

Общее понятие, относимое к различным ситуациям, характеризующимся взаимодействием разнонаправленных сил, воздействие которых взаимно погашается таким образом, что наблюдаемые свойства системы остаются неизменными. Среди многочисленных определений Р. экономической системы наиболее распространены два; одно исходит из рассмотрения свойств системы, другое из рассмотрения воздействующих на нее сил: 1. Такое состояние системы, которое характеризуется равенством спроса и предложения всех ресурсов. В этом смысле синонимом термина «Р.» является сбалансированность (см. также Балансовая модель, Балансовый метод, Вальраса система уравнений, Межотраслевой баланс); 2. Такое ее состояние, когда ни один из многих взаимосвязанных участников системы не заинтересован в изменении этого состояния, так как при этом он не может ничего выиграть, но может проиграть (см. также Оптимальность по Парето, Теория игр). Принцип Р. занимает важнейшее место в экономическом анализе. В экономической системе Р. устанавливается (или не устанавливается) в результате действия определенного социально-экономического механизма, т.е. совокупности цен и других экономических нормативов, согласования интересов всех подсистем. Оно, в частности, зависит от принятых экономических отношений, в том числе принципов распределения благ и доходов. Само по себе Р. в системе не есть еще доказательство ее оптимальности в социально-экономическом смысле, действительной реализации принципа социальной справедливости. Р. экономической системы рассматривается двояко: как статическое — т.е. положение, состояние Р. (см. Точка равновесия) и динамическое, т.е. уравновешенный, или сбалансированный процесс развития (см. Равновесный сбалансированный рост). Понятие Р. тесно связано с понятием устойчивости системы (см. также Гомеостаз). Если при внешнем воздействии на систему неизменность ее (равновесных) свойств сохраняется, мы имеем дело с устойчивым Р., в обратном случае — с неустойчивым (это, между прочим, показывает, что проводимое многими авторами отождествление понятий устойчивости и равновесия. — не оправдано, при всей их действительной близости). Изучение чувствительности Р. к изменениям определенных параметров составляет предмет сравнительной статики. Р. (рыночная сбалансированность) называется локально устойчивым, если оно в конечном счете достигается, начиная с некоторого набора цен, достаточно близкого к точке Р., и глобально устойчивым — если оно в конечном счете достигается независимо от начальной точки. В экономико-математических работах Р. часто отождествляют с понятием оптимума. Однако Р. при планировании общественного производства есть необходимое, но недостаточное условие оптимальности. Показать это просто. Предположим, в хозяйстве спрос на текстильные изделия полностью удовлетворяется ресурсами хлопка. Р. налицо. Но будет ли такое состояние оптимальным? В современных условиях, когда созданы более эффективные синтетические материалы, не будет, поскольку удовлетворение потребностей страны за счет этих материалов даст больший экономический эффект. Таким образом, Р. экономической системы может устанавливаться на разных уровнях (точках Р.), в том числе и на оптимальном. • В экономико-математическое исследование экономического Р. внесли большой вклад представители математической школы политической экономии (О.Курно, Л.Вальрас, В.Парето, А.Вальд и др.). При изучении рыночного Р., бывшего в центре их внимания, они разработали, в частности, ряд понятий, имеющих общее значение и применимых также при анализе централизованно планируемой экономики: например, понятия «общего экономического Р.», «балансирующей (или равновесной) системы цен«, «частного равновесия на рынке того или иного товара» и др. Отечественные ученые (см. Балансовый метод, Межотраслевой баланс, Экономико-математические исследования в СССР и России) тоже внесли большой вклад в исследование проблем экономического Р. Развивается также исследование так называемых неравновесных моделей экономики, которые в ряде случаев более адекватно отражают реальные экономические ситуации, чем равновесные модели. Теория оптимального функционирования социалистической экономики (см. Оптимальное ценообразование) предлагала не стихийное установление равновесных цен в условиях конкурентного рынка, а сознательное формирование цен плановой сбалансированности по основным благам, составляющим каркас системы, и регулирование, таким образом, рынка в целом. Последние годы возрастает внимание к стоимости информации, необходимой для достижения равновесия в экономике ( например, к затратам на получение информации об альтернативных возможностях при заключении рыночных сделок), к влиянию на равновесие совершаемых на практике неравновесных сделок, к вопросам бюджетного равновесия и т.д.. См. также Баланс, Балансовая модель, Балансовый метод, Вальраса система уравнений, Денежное равновесие, Конкурентное равновесие, Мультирыночное равновесие, «Нащупывание», Рыночное равновесие, Экономическая прибыль О понятии Р. в теории игр см. Антагонистические игры, Игра, Нэша принцип устойчивости.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

3.1.2 равновесие (equilibrium): Состояние нефтепродуктов, при котором пары над испытуемым образцом и испытуемый образец находятся при одинаковой температуре в момент приложения источника зажигания.

3.1.2.1. Такого состояния нельзя достичь на практике, поскольку температура не может равномерно распределяться во всем объеме испытуемого образца, а крышка и заслонка аппарата могут быть холоднее.

Источник: ГОСТ Р 54279-2010: Нефтепродукты. Методы определения температуры вспышки в аппарате Пенски-Мартенса с закрытым тиглем оригинал документа

3.2.2 равновесие (equilibrium): Процесс, при котором в аппарате по определению температуры вспышки пары над образцом и сам образец во время применения источника зажигания имеют одинаковую температуру.

3.2.2.1 Практически это условие выполняется не полностью, т. к. температура по всему образцу неодинаковая и крышка тигля и заслонка, как правило, имеют более низкую температуру.

Источник: ГОСТ Р 53717-2009: Нефтепродукты. Определение температуры вспышки в закрытом тигле Тага оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > равновесие

-

48 расходомер жидкости (газа)

расходомер жидкости (газа)

расходомер

Ндп. измеритель расхода жидкости (газа)

Измерительный прибор или совокупность приборов, предназначенных для измерения расхода жидкости (газа).

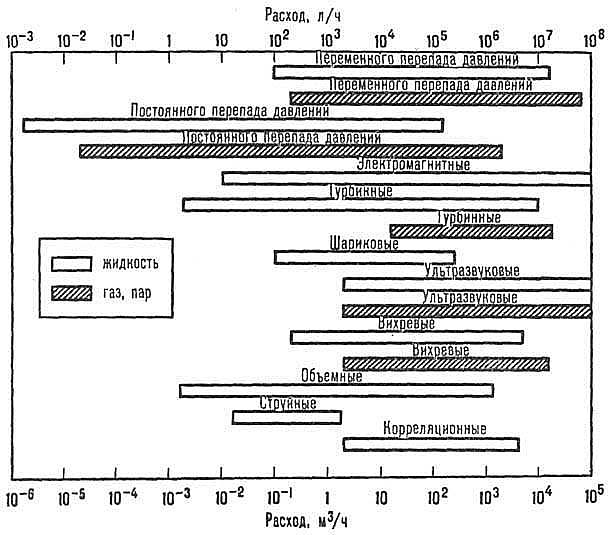

[ ГОСТ 15528-86]Расходомеры, служат для измерения объема (объемный расход) или массы (массовый расход) жидкостей, газов и паров, проходящих через заданное сечение трубопровода в единицу времени. Иногда расходомеры снабжают интеграторами, или счетчиками - устройствами для суммирования измеряемых объемов или масс контролируемых сред в течение заданного промежутка времени. Расходомеры разных типов рассчитаны на измерения в определенной области расходов (рис. 1).

Рис. 1. Диапазоны измерений расходов жидкостей, газов и паров разными расходомерами.

Основные показатели, обусловливающие выбор расходомера: значение расхода; тип контролируемой среды, ее температура, давление, вязкость, плотность, электрическая проводимость, рН; перепад давлений на первичном измерительном преобразователе (датчике); диаметр трубопровода; диапазон (отношение максимального расхода к минимальному) и погрешность измерений. В зависимости от физ.-химических свойств измеряемой и окружающей сред в расходомеры используются различные методы измерений.

В данной статье рассматриваются наиболее важные типы расходомеры и счетчиков, применяемых в химических лабораториях, химических и смежных отраслях промышленности для высокоточных контроля и учета химических веществ при их производстве, выдаче и потреблении, а также в системах автоматизированного управления технологическими процессами.

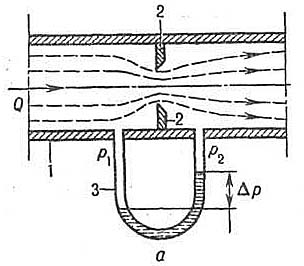

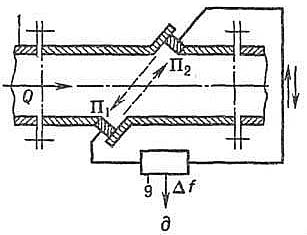

Расходомеры переменного перепада давлений (рис. 2, а). Действие их основано на зависимости перепада давлений на гидравлическом сопротивлении (диафрагмы, сопла и трубы Вентури, сопла Лаваля и др.), расположенном в потоке контролируемой среды, от ее расхода Q. Измерения разности давлений Dp = p1 - p2 осуществляются на прямолинейном участке трубопровода (длиной до 10 и не менее 5 диаметров соответственно до и после гидравлического сопротивления). Расходомеры данного типа особенно распространены благодаря следующим достоинствам: простоте конструкции и возможности измерений в широком диапазоне значений расхода и диаметров трубопроводов (от десятков до 3000 мм и более); возможности применения для различных по составу и агрессивности жидкостей и газов при температурах до 350-400 °С и давлениях до 100 МПа; возможности расчетным путем определять расход без натурной градуировки расходомеры в случае трубопроводов диаметрами 50-1000 мм. Недостатки: небольшой диапазон измерений из-за квадратичной зависимости между расходом и перепадом давлений (3:1); значительные потери давления на гидравлическом сопротивлении и связанные с этим дополнительные затраты энергии. Погрешность 1,5-2,5% от макс. расхода.

Расходомеры постоянного перепада давлений, или ротаметры ( рис. 2, б). В этих приборах измеряется прямо пропорциональная расходу величина перемещения поплавка h внутри конической трубки под воздействием движущегося снизу вверх потока контролируемой среды. Последний поднимает поплавок до тех пор, пока подъемная сила, возникающая благодаря наличию на нем перепада давлений, не уравновесится весом поплавка. Трубки ротаметров могут быть стеклянными (рассчитаны на давление до 2,5 МПа) и металлическими (до 70 МПа). Поплавки в зависимости от свойств жидкости или газа изготовляют из различных металлов либо пластмасс. Приборы работоспособны при температурах от — 80 до 400 °С, предпочтительны для трубопроводов диаметром до 150 мм, имеют равномерные шкалы, градуированные в единицах объемного расхода. Достоинства: возможность измерений расхода жидкостей и газов от весьма малых значений (0,002 л/ч по воде, 0,03 л/ч по воздуху) до высоких (150-200 и до 3000 м3/ч); широкий диапазон измерений (10:1); малые потери давления (до 0,015 МПа). Погрешность 0,5-2,5% от макс. расхода.

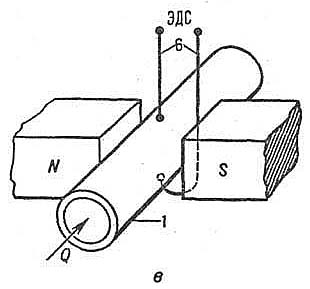

Электромагнитные расходомеры (рис. 2, в). Действие их основано на прямо пропорциональной зависимости расхода от эдс, индуцированной в потоке электропроводной жидкости (минимальная удельная электрическая проводимость 10-3-10-4 См/м), движущейся во внеш. магнитное поле, которое направлено перпендикулярно оси трубопровода. Эдс определяется с помощью двух электродов, вводимых в измеряемую среду диаметрально противоположно через электроизоляционное покрытие внутри поверхности трубопровода. Материалы покрытий - резины, фторопласты, эпоксидные компаунды, керамика и другие. Приборы позволяют измерять расход различных пульп, сиропов, агрессивных и радиоактивных жидкостей и т. д. при давлениях обычно до 2,5 МПа (иногда до 20 МПа); диаметр трубопроводов, как правило, 2-3000 мм. Во избежание поляризации электродов измерения проводят в переменном магнитном поле. Допустимые температуры контролируемой среды определяются термостойкостью электроизоляционных покрытий и могут достигать, как правило, 230 °С. При измерении расхода жидких металлов (например, Na, К и их эвтектик) указанные температуры обусловлены термостойкостью используемых конструкционных материалов, в первую очередь магнитов, создающих постоянное магнитное поле (исключает возникновение в металлах вихревых токов) и составляют 400-500 °С; в данном случае трубопроводы не имеют внутренней изоляции, а. электроды привариваются непосредственно к их наружным поверхностям. Достоинства: высокое быстродействие; широкий диапазон измерений (100:1); отсутствие потерь давления (приборы не имеют элементов, выступающих внутрь трубопровода); показания приборов не зависят от вязкости и плотности жидкостей. Погрешность 0,5-1,0% от измеряемой величины.

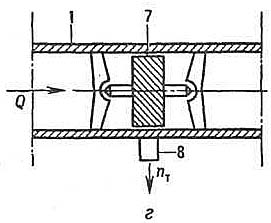

Тахометрические расходомеры В турбинных расходомерах (рис. 2, г) используется зависимость измеряемой тахометром частоты вращения турбинки, приводимой в движение потоком среды (нефтепродукты, растворы кислот и щелочей, нейтральные или агрессивные газы) от ее расхода. Турбинки могут размещаться аксиально либо тангенциально по отношению к направлению движения потока. Диаметр трубопроводов 4-4000 мм; вязкость среды 0,8-750 мм2/с; температура от -240 до 550 °С, давление до 70 МПа; диапазон измерений до 100:1; потери давления 0,05 МПа. Погрешность 0,5-1,5% от макс. расхода.

В шариковых расходомерах контролируемая жидкая среда закручивается с помощью неподвижного винтового направляющего аппарата и увлекает за собой металлический шарик, заставляя его вращаться внутри трубопровода (перемещению вдоль оси препятствуют ограничит. кольца). Мера расхода - частота вращения шарика, измеряемая, например, тахометром. Диаметр трубопроводов 5-150 мм; температура среды от -30 до 250 °С, давление до 6,4 МПа; диапазон измерений 10:1; потери давления до 0,05 МПа. В этих приборах в отличие от турбинных отсутствуют опорные подшипники, что позволяет измерять расход жидкостей с механическими включениями и увеличивает ресурс работы. Погрешность не более 1,5% от максимального расхода.

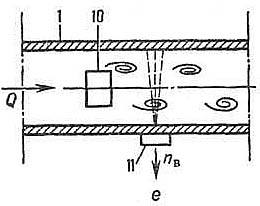

Ультразвуковые расходомеры (рис. 2, д). В основу их работы положено использование разницы во времени прохождения ультразвуковых колебаний (более 20 кГц) в направлении потока контролируемой среды и против него. Электронное устройство формирует электрический импульс, поступающий на пьезоэлемент П1, который излучает электромеханические колебания в движущуюся среду. Эти колебания воспринимаются через некоторое время пьезоэлементом П2, преобразуются им в электрический импульс, попадающий в электронное устройство и снова направляемый им на пьезоэлемент П1 и т.д. Контур П1-П2 характеризуется частотой f1 повторений импульсов, прямо пропорциональной расстоянию между пьезоэлементами и обратно пропорциональной разности между скоростью распространения звука в контролируемой среде и скоростью самой среды. Аналогично электронное устройство подает импульсы в обратном направлении, то есть от пьезоэлемента П2 к пьезоэлементу П1. Контур П2-П1 характеризуется частотой f2 повторений импульсов, прямо пропорциональной расстоянию между пьезоэлементами и обратно пропорциональной сумме скоростей распространения звука в среде и самой среды. Далее электронное устройство определяет разность Df указанных частот, которая пропорциональна скорости (расходу) среды.

Эти приборы не вызывают потерь давления, обладают высоким быстродействием и обеспечивают измерение пульсирующих расходов (частота 5-10 кГц) любых не содержащих газовых включений жидкостей (в т. ч. вязких и агрессивных), а также газов и паров. Диаметр трубопроводов 10-3000 мм и более; температура среды от —40 до 200°С (реже-от —250 до 250 °C), давление до 4 МПа; диапазон измерений 100:1. Погрешность 1,0-2,5% от макс. расхода.

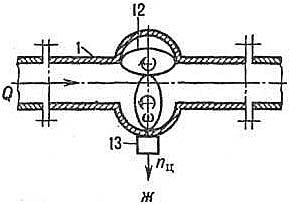

Вихревые расходомеры (рис. 2, е). Действие их основано на зависимости между расходом и частотой возникновения вихрей за твердым телом (например, металлическим прямоугольным стержнем), которое расположено в потоке жидкости или газа. Образованию вихрей способствует поочередное изменение давления па гранях этого тела. Диапазон частот образования вихрей определяется размером и конфигурацией тела и диаметром трубопроводов (25-300 мм). Температура среды обычно от - 50 до 400 °С, реже от -270 до 450 °С; давление до 4 МПа, иногда до -6,3 МПа; диапазон измерений: для жидкостей 12:1, для газов 40:1. Градуировка приборов не зависит от плотности и вязкости контролируемой среды, а также от ее температуры и давления. Погрешность 0,5-1,0% от измеряемой величины при числах Рейнольдса Re > 30000; при Re < 10000 определение расхода практически невозможно из-за отсутствия вихрей.

Объемные расходомеры (рис. 2,ж). В качестве измерителей объема служат счетчики с цилиндрическими или овальными шестернями, поршневые, с плавающей шайбой, лопастные, винтовые и другие. Они снабжены устройствами выдачи сигналов, пропорциональных объемному расходу вещества. Эти приборы пропускают определенный объем жидкости за один цикл хода чувствительного элемента. Мера расхода - число таких циклов. Диаметр трубопроводов 15-300 мм; температура среды до 150°С, давление до 10 МПа; диапазон измерений до 20:1. Основное достоинство - стабильность показаний. Недостатки: необходимость установки фильтров, задерживающих твердые частицы (чувствительный элемент при их проникновении может выйти из строя); износ движущихся деталей, приводящий к увеличению погрешности показаний, которая обычно составляет 0,5-1,0 от измеряемой величины.

Струйные расходомеры (рис. 2,з). В них используется принцип действия генератора автоколебаний. В приборе часть струи потока жидкости или газа ответвляется и через так называемый канал обратной связи а поступает на вход устройства, создавая поперечное давление на струю. Последняя перебрасывается к противоположной стенке трубопровода, где от нее снова ответвляется часть потока, подаваемая через канал б на вход прибора; в результате струя переходит в первоначальное положение и т. д. Такой переброс происходит с частотой, пропорциональной расходу контролируемой среды, и сопровождается изменением давления в каналах а и б, что позволяет датчику давления воспринимать автоколебания. Диаметр трубопроводов 2-25 мм; температура среды от —263 до 500 °С, давление до 4 МПа; диапазон измерений 10:1. Основное достоинство - отсутствие подвижных элементов. Погрешность-1,5% от макс. расхода.

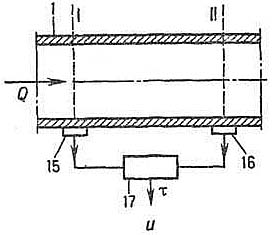

Корреляционные расходомеры (рис. 2, и). В этих приборах с помощью сложных ультразвуковых и иных устройств осуществляется запоминание в заданном сечении трубопровода (I) характерного "образа" потока контролируемой среды и его последнее распознавание в другом сечении (II), расположенном на определенном расстоянии от первого. Мера расхода - время прохождения "образом" потока участка трубопровода между сечениями. Диаметр трубопроводов 15-900 мм; температура среды до 100-150°С, давление до 20 МПа; диапазон измерений 10:1. Достоинства: независимость показаний от изменений плотности, вязкости, электропроводности и других параметров жидкости; отсутствие потерь давления. Погрешность 1 % от измеряемой величины.

[ http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3233.html]

Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

Синонимы

EN

DE

FR

14. Расходомер жидкости (газа)

Расходомер

Ндп. Измеритель расхода жидкости (газа)

D. Durchflußmeßgerät

E. Flowmeter

F. Débitmètre

Измерительный прибор или совокупность приборов, предназначенных для измерения расхода жидкости (газа)

Источник: ГОСТ 15528-86: Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа. Термины и определения оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > расходомер жидкости (газа)

-

49 шинопровод

система сборных шин

шинопровод

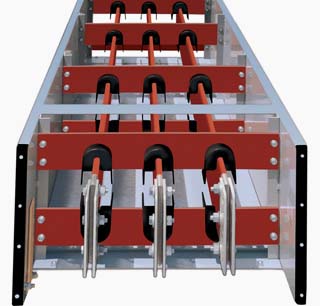

Устройство, представляющее собой систему проводников, состоящее из шин, установленных на опорах из изоляционного материала или в каналах, коробах или подобных оболочках, и прошедшее типовые испытания.

Устройство может состоять из следующих элементов:

- прямые секции с узлами ответвления или без них;

- секции для изменения положения фаз, разветвления, поворота, а также вводные и переходные;

- секции ответвленные.

Примечание — Термин «шинопровод» не определяет геометрическую форму, габариты и размеры проводников.

(МЭС 441-12-07, с изменением)

[ ГОСТ Р 51321. 1-2000 ( МЭК 60439-1-92)]

шинопровод

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями.

[ПУЭ]

шинопровод

Жесткий токопровод напряжением до 1000 В заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями.

[ОСТ 36-115-85]

шинопровод

Жесткий токопровод напряжением до 1 кВ, предназначенный для передачи и распределения электроэнергии, состоящий из неизолированных или изолированных проводников (шин) и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.

[ ГОСТ Р 53310-2012]EN

busway

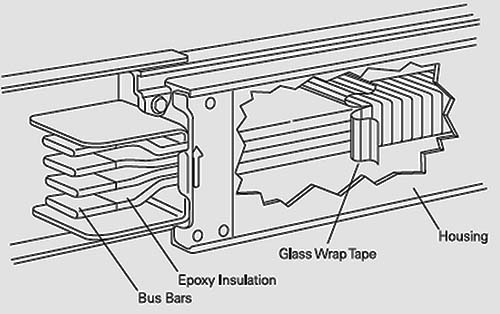

A prefabricated assembly of standard lengths of busbars rigidly supported by solid insulation and enclosed in a sheet-metal housing.

[ http://www.answers.com/topic/busway]

busway

Busway is defined by the National Electrical Manufacturers Association (NEMA) as a prefabricated electrical distribution system consisting of bus bars in a protective enclosure, including straight lengths, fittings, devices, and accessories. Busway includes bus bars, an insulating and/or support material, and a housing.

[ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]1.1. Шинопроводы по назначению подразделяются на:

- распределительные, предназначенные для распределения электрической энергии;

- магистральные, предназначенные для передачи электрической энергии от источника к месту распределения (распределительным пунктам, распределительным шинопроводам) или мощным приемникам электрической энергии.

1.2. По конструктивному исполнению шинопроводы подразделяются на:

- трехфазные;

- трехфазные с нулевым рабочим проводником;

- трехфазные с нулевым рабочим и нулевым защитным проводником.

2. Основные параметры и размеры

2.1. Основные элементы шинопроводов

2.1.1. Основными элементами распределительных шинопроводов являются:а) прямые секции - для прямолинейных участков линии, имеющие места для присоединения одного или двух ответвительных устройств для секций длиной до 2 м включительно, двух, трех, четырех или более - для секций длиной 3 м;

б) прямые прогоночные секции - для прямолинейных участков линий, где присоединение ответвительных устройств не требуется;

в) угловые секции - для поворотов линии на 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

г) вводные секции или вводные коробки с коммутационной, защитной и коммутационной аппаратурой или без нее - для подвода питания к шинопроводам кабелем, проводами или шинопроводом;

д) переходные секции или устройства - для соединения двух шинопроводов на различные номинальные токи или шинопроводов разных конструкций;

е) ответвительные устройства (коробки, штепсели) - для разъемного присоединения приемников электрической энергии. Коробки должны выпускаться с разъединителем, с разъединителем и с предохранителями или с автоматическим выключателем;

з) присоединительные фланцы - для сочленения оболочек шинопроводов с оболочками щитов или шкафов;

и) торцовые крышки (заглушки) - для закрытия торцов крайних секций шинопровода;

к) устройства для крепления шинопроводов к элементам строительных конструкций зданий и сооружений;2.1.2. Основными элементами магистральных шинопроводов являются:

а) прямые секции - для прямолинейных участков линий;

б) угловые секции - для поворотов линий на 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

в) тройниковые секции - для разветвления в трех направлениях под углом 90° в горизонтальной и вертикальной плоскостях;

г) подгоночные секции - для подгонки линии шинопроводов до необходимой длины;

д) разделительные секции с разъединителем - для секционирования магистральных линий шинопроводов;

е) компенсационные секции - для компенсации температурных изменений длины линии шинопроводов;

ж) переходные секции - для соединения шинопроводов на разные номинальные токи;

з) ответвительные устройства (секции, коробки) - для неразборного, разборного или разъемного присоединения распределительных пунктов, распределительных шинопроводов или приемников электрической энергии. Коробки должны выпускаться с разъединителем, с разъединителем и предохранителями или с автоматическим выключателем; секции могут выпускаться без указанных аппаратов;

и) присоединительные секции - для присоединения шинопроводов к комплектным трансформаторным подстанциям;

к) проходные секции - для прохода через стены и перекрытия;

л) набор деталей и материалов для изолирования мест соединения секций шинопроводов с изолированными шинами;

м) устройства для крепления шинопроводов к элементам строительных конструкций зданий и сооружений;

н) крышки (заглушки) торцовые и угловые для закрытия торцов концевых секций шинопровода и углов.

2.2.3. В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании жестких шин).

Жесткий токопровод до 1 кВ заводского изготовления, поставляемый комплектными секциями, называется шинопроводом.

В зависимости от назначения шинопроводы подразделяются на:- магистральные, предназначенные в основном для присоединения к ним распределительных шинопроводов и силовых распределительных пунктов, щитов и отдельных мощных электроприемников;

- распределительные, предназначенные в основном для присоединения к ним электроприемников;

- троллейные, предназначенные для питания передвижных электроприемников;

- осветительные, предназначенные для питания светильников и электроприемников небольшой мощности.

[ПУЭ, часть 2]

[ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]

[ http://electrical-engineering-portal.com/standards-and-applications-of-medium-voltage-bus-duct]

Конструкция шинопровода на среднее напряжениеПараллельные тексты EN-RU

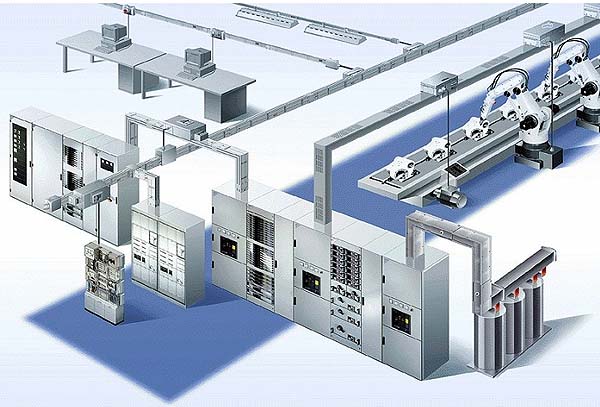

A major advantage of busway is the ease in which busway sections are connected together.

Electrical power can be supplied to any area of a building by connecting standard lengths of busway.

It typically takes fewer man-hours to install or change a busway system than cable and conduit assemblies.Основное преимущество шинопровода заключается в легкости соединения его секций.

Соединяя эти стандартные секции можно легко снабдить электроэнергией любую часть здания.

Как правило, установить или изменить систему шинопроводов занимает гораздо меньше времени, чем выполнить аналогичные работы, применяя разводку кабелем в защитных трубах.

[ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]

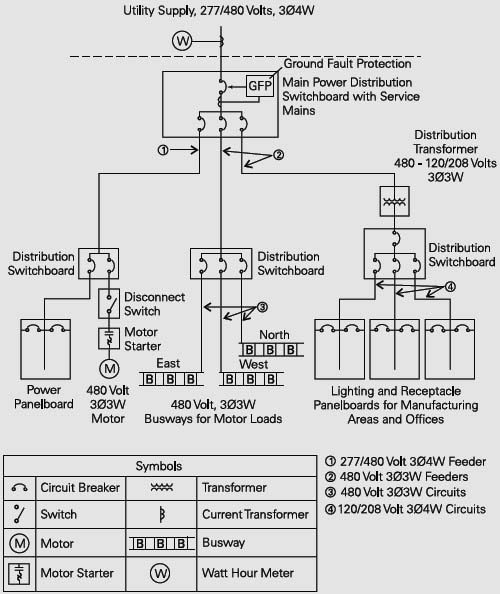

The total distribution system frequently consists of a combination of busway and cable and conduit.

In this example power from the utility company is metered and enters the plant through a distribution switchboard.

The switchboard serves as the main disconnecting means.Как правило, распределение электроэнергии производится как через шинопроводы, так и через проложенные в защитных трубах кабели.

В данном примере поступающая от питающей сети электроэнергия измеряется на вводе в главное распределительный щит (ГРЩ).

ГРЩ является главным коммутационным устройством.

The feeder on the left feeds a distribution switchboard, which in turn feeds a panelboard and a 480 volt, three-phase, three-wire (3Ø3W) motor.

Распределительная цепь, изображенная слева, питает распределительный щит, который в свою очередь питает групповой щиток и электродвигатель.

Электродвигатель получает питание через трехфазную трехпроводную линию напряжением 480 В.The middle feeder feeds another switchboard, which divides the power into three, three-phase, three-wire circuits. Each circuit feeds a busway run to 480 volt motors.

Средняя (на чертеже) распределительная цепь питает другой распределительный щит, от которого электроэнергия распределяется через три трехфазные трехпроводные линии на шинопроводы.

Каждый шинопровод используется для питания электродвигателей напряжением 480 В.The feeder on the right supplies 120/208 volt power, through a step-down transformer, to lighting and receptacle panelboards.

Распределительная цепь, изображенная справа, питает напряжением 120/208 В через понижающий трансформатор щитки для отдельных групп светильников и штепсельных розеток.

Branch circuits from the lighting and receptacle panelboards supply power for lighting and outlets throughout the plant.

[ http://electrical-engineering-portal.com/siemens-busway-purpose-and-definition]Групповые электрические цепи, идущие от групповых щитков, предназначены для питания всех светильников и штепсельных розеток предприятия.

[Перевод Интент]Selection of the busbar trunking system based on voltage drop.

[Legrand]Выбор шинопровода по падению напряжения.

[Перевод Интент]

Недопустимые, нерекомендуемые

Примечание(1)- Мнение автора карточкиТематики

- изделие электромонтажное

- электропроводка, электромонтаж

Обобщающие термины

Близкие понятия

- электропроводки, выполненные шинопроводами

Действия

- выбор шинопровода по...

- крепление шинопровода к опорным конструкциям

- монтаж шинопроводов

- применение шинопроводов в пожароопасных зонах

- проектирование шинопровода

- прокладка шинопровода

Сопутствующие термины

- вертикальный участок шинопровода

- горизонтальный участок шинопровода

- прямой участок шинопровода

- устройства для крепления шинопроводов

- шинопровод переменного тока на 1600 А

- электрическая сеть, выполняемая шинопроводами

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > шинопровод

-

50 экономико-математическая модель

экономико-математическая модель

Математическое описание экономического процесса или объекта, произведенное в целях их исследования и управления ими: математическая запись решаемой экономической задачи (поэтому часто термины “модель” и “задача” употребляются как синонимы). Существует еще несколько вариантов определения этого термина. В самой общей форме модель — условный образ объекта исследования, сконструированный для упрощения этого исследования. При построении модели предполагается, что ее непосредственное изучение дает новые знания о моделируемом объекте (см. Моделирование). Все это полностью относится и к Э.-м.м. В принципе в экономике применимы не только математические (знаковые), но и материальные модели. Например, гидравлические (в которых потоки воды имитируют потоки денег и товаров, а резервуары отождествляются с такими экономическими категориями, как объем промышленного производства, личное потребление и др.) и электрические (в США была известна модель «Эконорама», представлявшая собой сложную электрическую схему, в которой имитировались экономические процессы). Но все эти попытки имели лишь демонстрационное применение, а не служили средством изучения закономерностей экономики. С развитием же электронно-вычислительной техники потребность в них, по-видимому, и вовсе отпала. Э.-м.м. оказывается в этих условиях основным средством модельного исследования экономики. Модель может описывать либо внутреннюю структуру объекта, либо, если структура неизвестна, — его поведение, т.е. реакцию на воздействие известных факторов (принцип «черного ящика«). Один и тот же объект может быть описан различными моделями в зависимости от исследовательской или практической потребности, возможностей математического аппарата и т.п. Поэтому всегда необходима оценка модели и области, в которой выводы из ее изучения могут быть достоверны. Во всех случаях необходимо, чтобы модель содержала достаточно детальное описание объекта, позволяющее, в частности, осуществлять измерение экономических величин и их взаимосвязей, чтобы были выделены факторы, воздействующие на исследуемые показатели. Например, формула, по которой определяется на заводе потребность в материалах, исходя из норм расхода, есть Э.-м.м. Если количество видов изделий обозначить через n, нормативы расхода — ai, количество изделий каждого вида — xi, то модель запишется так: где i = 1, 2, …, n. Кроме того, полезно записать условия, в которых она действительна, т.е. ограничения модели (например, лимиты на те или иные материалы). Строго говоря, расчет по такой формуле не даст точного результата: потребность в материалах может зависеть также от случайных изменений в размерах брака и отходов, от страховых запасов и т.д. Но в общем, она зависит именно от указанных двух видов величин: норм расхода материала и объемов выпуска продукции. Первые из них в данном случае называются параметрами модели, вторые — переменными модели. Такая модель называется описательной, или дескриптивной; она описывает зависимость расхода (потребности в материале), от двух факторов: количества изделий и расходных норм. Большое значение в экономике имеют оптимизационные модели (или оптимальные). Они представляют собой системы уравнений, равенств и неравенств, которые кроме ограничений (условий) включают также особого рода уравнение, называемое функционалом или критерием оптимальности. С помощью такого критерия находят решение, наилучшее по какому-либо показателю, например, минимум затрат на материалы при заданном объеме продукции, или, наоборот, максимум продукции (или прибыли) при заданных ограничениях по ресурсам и т.д. Например, можно попытаться найти такой план работы цеха, который при заданном объеме материалов (т.е. их расход не должен быть больше какой-то величины, допустим, B) гарантирует наибольший объем продукции. Единственное, что надо при этом знать дополнительно — цену единицы продукции — pi. Тогда модель будет записываться так при условии Кроме того, обязательно надо учесть, что искомые величины объемов производства каждого изделия не должны быть отрицательными: xi ? 0, i = 1, 2, …, n. Мы получили элементарную оптимизационную модель, относящуюся к типу моделей линейного программирования. Решив эту модель, т.е. узнав значения всех xi от 1-го до n-го, мы получим искомый план. Важное свойство Э.-м.м. — их применимость к разным, на первый взгляд непохожим ситуациям. Например, если в приведенном примере через ai обозначить нормы внесения удобрений, а через xi — размеры участков, то та же самая формула покажет общий объем потребности в удобрениях. Точно такую же формулу можно применить к расчету затрат семьи на покупку разных продуктов, и во многих других случаях. Модель может быть сформулирована тремя способами: в результате прямого наблюдения и изучения некоторых явлений действительности (феноменологический способ), вычленения из более общей модели (дедуктивный способ), обобщения более частных моделей (индуктивный способ). Подобные модели, в которых описывается моментное состояние экономики, называются статическими (от слова «статика»). Те же, которые показывают развитие объекта моделирования, — динамическими. Модели могут строиться не только в виде формул, как рассмотренные здесь (это называется аналитическое представление модели; см. Аналитическая модель), но и в виде числовых примеров (численное представление) и в форме таблиц (матричное представление), и в форме особого рода графов (сетевое представление модели). Соответственно различают модели числовые, аналитические, матричные, сетевые. Экономическая наука давно пользуется моделями. Одной из первых была модель воспроизводства, разработанная французским ученым Ф.Кенэ еще в XYIII в. А в XX в. первая общая модель развивающейся экономики была сконструирована Дж. фон Нейманом. Значительный опыт построения э.-м. моделей накоплен учеными СССР, применявшими их для анализа экономических процессов, прогнозирования и планирования во всех звеньях и на всех уровнях экономики, вплоть до планирования развития народного хозяйства страны в целом, особенно — перспективного. Принято подразделять Э-м.м. на две большие группы: модели, отражающие преимущественно производственный аспект экономики; модели, отражающие преимущественно социальные аспекты экономики. Разумеется, такое деление в значительной степени условно, поскольку в каждой из моделей в той или иной степени сочетаются производственный и социальный аспекты. Из моделей первой группы можно назвать: модели долгосрочного прогноза сводных показателей экономического развития; межотраслевые модели; отраслевые модели оптимального планирования и размещения производства, а также модели оптимизации структуры производства в отраслях. Из моделей второй группы наиболее разработаны модели, связанные с прогнозированием и планированием доходов и потребления населения, демографических процессов. Существует большое число классификаций типов Э.-м.м., которые, однако, носят фрагментарный характер. И это, по-видимому, неизбежно, так как нереально охватить все многообразие социально-экономических задач, объектов и процессов, описываемых различными моделями. Представленные в нашем словаре модели можно условно классифицировать следующим образом 1. Наиболее общее деление моделей — по способу отражения действительности: Аналоговая модель Иконическая модель (то же: портретная модель) Концептуальная модел Структурная модель Функциональная модель. 2. По предназначению (цели создания и применения) модели: Балансовая модель Дескриптивная модель (то же: Описательная) Имитационная модель Информационная модель Нормативная модель (то же: Прескриптивная модель), в т.ч. Оптимальная модель (то же: Оптимизационная модель). 3. По способу логико-математического описания моделируемых экономических систем: Аналитическая модель Вероятностная модель (то же: Стохастическая модель) Детерминированная модель Дискретная модель Линейная модель Математико-статистическая модель Матричная модель Нелинейная модель Непрерывная модель Модель равновесия Неравновесная модель Регрессионная модель Сетевая модель Числовая модель Эконометрическая модель. - дискретного выбора - непрерывной длительности (выживания) -логит-иодель -пробит-модель - тобит-модель.. 4. По временному и пространственному признаку: Гравитационная модель Динамическая модель (см. Динамические модели экономики) Модели с «бесконечным временем» Статическая модель Точечная модель Трендовая модель и др.. 5. По уровню моделируемого объекта в хозяйственной иерархии: Глобальная модель Макроэкономическая модель (то же: Агрегатная модель) Модели мезоэкономики Микроэкономическая модель 6. По внутренней структуре модельного описания системы: Автономная модель Закрытая модель Комплекс моделей Многосекторная модель (многоотраслевая, многопродуктовая) Однопродуктовая модель Открытая модель Система моделей (в том числе многоуровневая или многоступенчатая). 7.. По сфере применения. Выше было указано на необозримость областей применения Э.-м.м.; поэтому мы не даем здесь их перечисления, а отсылаем к соответствующим статьям словаря: например, о прогнозных моделях — к статье Прогнозирование, об отраслевых — к статье Отраслевые задачи оптимального планирования развития и размещения производства, и т.д. Наиболее развитая типология социально-экономических задач и моделей представлена в кн.: Вилкас Э.Й., Майминас Е.З. Решения: теория, информация, моделирование. — М.: “Радио и связь”, 1981.При разработке приведенной выше условной классификации учитывались материалы этой книги.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > экономико-математическая модель

См. также в других словарях:

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ — раздел механики твердого тела, изучающий напряжения и деформации, которые обусловлены силами, действующими на твердые тела элементы конструкции. Эту дисциплину можно характеризовать и как науку о методах расчета элементов конструкции на прочность … Энциклопедия Кольера

ГОСТ 30055-93: Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия — Терминология ГОСТ 30055 93: Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия оригинал документа: 3.3 канаты кабельтовой свивки: Крученые канаты, в которых в качестве прядей используют канаты тросовой свивки. Канаты… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РБ 026-04: Методические рекомендации по проведению физической инвентаризации ядерных материалов на ядерных установках и пунктах хранения ядерных материалов — Терминология РБ 026 04: Методические рекомендации по проведению физической инвентаризации ядерных материалов на ядерных установках и пунктах хранения ядерных материалов: Аномалия в учете и контроле ядерных материалов недостача (излишек) ядерных… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РБ 039-07: Обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (Справочный материал к Правилам безопасности при транспортировании радиоактивных материалов, НП-053-04) — Терминология РБ 039 07: Обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов (Справочный материал к Правилам безопасности при транспортировании радиоактивных материалов, НП 053 04): 1. А1 1 С1. Определение соответствует… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

НП 030-01: Основные правила учета и контроля ядерных материалов — Терминология НП 030 01: Основные правила учета и контроля ядерных материалов: Категория ядерного материала количественная характеристика значимости ядерного материала с точки зрения учета и контроля ядерных материалов, определяемая в соответствии … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р 54259-2010: Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное руководство по сокращению количества отходов, восстановлению ресурсов и использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов — Терминология ГОСТ Р 54259 2010: Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Стандартное руководство по сокращению количества отходов, восстановлению ресурсов и использованию утилизированных полимерных материалов и продуктов оригинал документа: 3.1… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

НП 030-05: Основные правила учета и контроля ядерных материалов — Терминология НП 030 05: Основные правила учета и контроля ядерных материалов: Аномалия в учете и контроле ядерных материалов недостача (излишек) ядерных материалов, ошибки в учетных и отчетных документах, повреждения, отказы средств контроля… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 14766-69: Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения — Терминология ГОСТ 14766 69: Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения оригинал документа: 18. Активный захват испытательной машины Захват, связанный с силовозбудителем испытательной машины и… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

РД 08-17-98: Типовые требования к содержанию инструкции по организации учета и контроля ядерных материалов в "балк"- форме на ядерных установках и в пунктах хранения ядерных материалов — Терминология РД 08 17 98: Типовые требования к содержанию инструкции по организации учета и контроля ядерных материалов в "балк" форме на ядерных установках и в пунктах хранения ядерных материалов: «Балк» форма ядерный материал в виде… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р 51372-99: Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения — Терминология ГОСТ Р 51372 99: Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения оригинал документа: 3.6.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ Р ИСО 15607-2009: Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Общие правила — Терминология ГОСТ Р ИСО 15607 2009: Технические требования и аттестация процедур сварки металлических материалов. Общие правила оригинал документа: 3.22 дефект (imperfection): Нарушение сплошности сварного шва или отклонение от установленной… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации