-

101 переходить

pass, fade out into

(о поверхности)

фюзеляж вертолета плавно переходит в хвостовую балку. зализ плавно переходит в киль. — the fuselage smoothly passes to the tail boom. the fairing fades out into the vertical stabilizer.

- (переключать) — change over to, select

- автоматически на другой режим (работы оборудования) — go automatically into other mode of operation

- автоматически (из одного режима в другой, о работе системы) — change automatically over from... to..., go automatically from... into...

- на передачу (радио) — change over to transmission /to talk/

- на питание из следующего бака — select another fuel tank

- на прием (радио) — change over to reception

- на режим (принудительно) — select mode

- (возвращаться) на режим — revert

the system reverts to the primary mode.

- на ручное управление — change over to /take over, assume/ manual control

- от... к... конфигурации — accomplish transition from... to... configuration

- с режима на режим (о двигателе) — come from... to... power (or thrust)

в течение нескольких секунд двигатель переходит с режима малого газа на взлетный режим (тягу). — some seconds are required for the engine to come from the idle to the takeoff thrust (or power).

- с режима на режим (о работе оборудования) — change (over) to, switch toРусско-английский сборник авиационно-технических терминов > переходить

-

102 Предисловие

В связи с растущим числом всевозможного рода международных конференций, совещаний и форумов роль перевода неизмеримо возросла.Вопросы организации труда переводчика, его деловые качества, методы подготовки к работе на совещаниях, охватывающих самую разнообразную тематику, приобрели чрезвычайно большое значение.Опыт участия в работе таких конференций показывает, что, несмотря на все многообразие употребляемой на них терминологии, существует определенный круг лексики, которая постоянно используется в работе переводчика-международника. В большинстве случаев эту лексику составляют эквиваленты, т. е. постоянные и равнозначные соответствия, не зависящие от контекста. В процессе передачи сообщения с одного языка на другой переводчик выступает в роли посредника, и успешное выполнение этой функции предполагает умение исключительно быстро сопоставить две языковые системы, оперируя целыми языковыми единицами. Сопоставление двух языковых систем, требующее мгновенного переключения мышления с иностранного языка на родной и наоборот, возможно только на базе хорошего знания и автоматизированного употребления языковых эквивалентов.Переводчик не может постоянно помнить языковые эквиваленты из всех областей человеческих знаний. При подготовке к той или иной конференции ему приходится освежать в памяти или заучивать заново соответствующие языковые единицы. Настоящий справочник включает языковые эквиваленты первой необходимости, с которыми может встретиться переводчик-международник, независимо от своей узкой специальности и, в первую очередь, при организации и проведении международных совещаний, переговоров и встреч. Помимо знания эквивалентов переводчик-международник должен представлять себе условия, в которых ему придется работать, а также в общих чертах знать особенности видов перевода, наиболее часто встречающихся в практике.В каких условиях протекает работа переводчика и как лучше себя к ней подготовить?Работа письменного переводчика на международных конференциях отличается, прежде всего, тем, что он не связан очень сжатыми сроками. Часто до начала мероприятия, в течение подготовительного периода, ему приходится принимать участие в переводе переписки, связанной с созывом совещания и иными организационными моментами, приглашением участников и наблюдателей, выработкой повестки дня и т. д.На этом этапе переводчику предоставляется возможность ознакомиться с уставами и иными программными материалами организации, со структурой ее руководящих и рабочих органов, с основными этапами ее деятельности, с официальными документами, выступлениями и заявлениями, протоколами и т. д. Очень важно, чтобы переводчик ознакомился со всем этим материалом на двух языках, с которыми он работает: таким образом, он сможет получить полное представление о применяемой данной организацией или на данного рода мероприятиях терминологии и фразеологии. Переводчик должен самым строгим образом следовать принятой традиции, ни в коем случае не допуская никакой вольной, неапробированной интерпретации. Работая с документами (почерпнутыми в справочниках, бюллетенях и архивах) он должен составить себе двуязычный словарь-картотеку, который послужит ему основным пособием в работе.Разумеется, переводчик не всегда будет иметь достаточно времени для такой углубленной работы - в этом случае ему придется довольствоваться ознакомлением только с самыми важными и новыми материалами, либо воспользоваться такими общедоступными источниками информации как справочно-энциклопедическая литература.Помимо трудностей, связанных со спецификой деятельности и структуры обслуживаемой организации, переводчик может встретить также затруднения, вызванные недостатком специальных и терминологических знаний обсуждаемого предмета. Это касается прежде всего научно-технических конгрессов, семинаров и симпозиумов. Переводчик, естественно, не может быть универсалом, "ходячей энциклопедией", и лучше всего, если он в течение определенного времени специализируется в одной области науки или техники. Но дело в том, что переводчик-международник, в отличие от так называемого "технического переводчика", как правило, лишен такой возможности. Поэтому он должен стремиться к постоянному расширению своих знаний во всех важнейших областях: ему необходимо систематически читать научно-популярную литературу, преимущественно на своих рабочих языках, и по возможности больше запоминать (или записывать в блокноты, на карточки и т. п.). Важно не только "знать", т. е. помнить термины и их соответствия на другом языке, но и понимать их, с тем чтобы быть в состоянии общедоступно разъяснить их. Последнее особенно важно и ценно для переводчика по следующей причине. В ходе перевода могут встретиться термины, понятные ему по значению, соответствия которых он, однако, не знает. В этом случае ему поможет умение описательно передавать значения терминов. Особенно это важно, конечно, для устного переводчика.Работая над материалом предстоящей конференции или готовясь к участию в ее заседаниях в качестве устного переводчика, переводчик, несомненно, должен стремиться пополнить свои знания в области обсуждаемой тематики. Устный переводчик в отличие от письменного переводчика, который мог бы просто воспользоваться соответствующими отраслевыми словарями в ходе самого перевода, естественно, не имеет этих возможностей, и качество его работы целиком зависит от степени его предварительной подготовки. Такая подготовка должна слагаться из двух элементов: во-первых, необходимо по тематическим справочникам, энциклопедиям, общедоступным учебникам и пособиям (на двух языках) ознакомиться с предметом, и во-вторых, изучить все имеющиеся материалы (тезисы докладов, проекты документов) и на основе имеющихся переводов или вспомогательных пособий постараться решить все терминологические проблемы. Результаты этих усилий должны войти в "архив памяти" переводчика.Устный переводчик (interpreter) в отличие от письменного (translator) работает в ходе конференции, совещания, переговоров и т. п. в совершенно специфических условиях. В соответствии с этим различают несколько видов устной переводческой работы, обычно обозначаемых терминами: двусторонний перевод (two-way interpretation), последовательный перевод (consecutive interpretation) и синхронный перевод (simultaneous interpretation).При двустороннем переводе переводчик является посредником между двумя собеседниками (или сторонами).Подобная ситуация является естественной для устной речевой деятельности вообще, и поэтому переводчик без специальных психологических усилий "втягивается" в свою работу. Вопрос и ответ взаимосвязаны, развитие беседы, переход от одной темы к другой происходит как бы "на глазах" переводчика, поэтому он всегда "в курсе", что, естественно, облегчает его задачу. Однако в то же время именно двусторонний перевод требует особой точности в передаче вопросов и высказываний, так как при малейшем отклонении от истины перевод из средства общения превращается в препятствие для общения, и беседа может "зайти в тупик". Большое значение имеет в двустороннем переводе постоянство соответствий, передающих одни и те же формулировки собеседников, а также соблюдение различий, намеренно акцентируемых участниками беседы. Не приходится, конечно, говорить, что и сохранение стилистической (эмоциональной) окраски речи, передача таких нюансов, как недоумение, удивление, недовольство, сомнение, недоверие и прочее играют огромную роль при переводе диалога, в котором часто, как гласит французская пословица, "тон делает музыку". Ясно, что помимо самого полного знания предмета, от переводчика требуется безукоризненное владение языком: его словарным составом, фразеологией и, конечно, всеми его фонетическими, интонационными и выразительными средствами. Следует, однако, предупредить, что не только чрезмерная скованность, но и слишком большая свобода отрицательно сказываются на работе переводчика. Слишком свободно чувствующий себя переводчик подчас "выпадает из роли": он перестает ощущать себя переводчиком и, сам того не сознавая, превращается в активного участника беседы.Под последовательным переводом принято понимать такой перевод, при котором переводчик, переводящий выступление, речь, доклад, лекцию (т. е. вообще монологическую речь), делает перевод после того, как закончилось выступление или его часть, то есть он говорит после оратора. Здесь возможны различные случаи. Порой оратор произносит заранее подготовленный текст, письменный перевод которого затем зачитывается переводчиком. Это, собственно говоря, не перевод, а чтение, и никаких специфических переводческих трудностей здесь нет. Иная ситуация создается, когда оратор читает текст, который он лишь после окончания речи передает переводчику. В этом случае переводчик переводит "с листа". Перевод с листа предполагает умение молниеносно схватывать глазами целые куски текста, незамедлительно находить нужные эквиваленты и передавать их в соответствующем обстановке оформлении, т. е. с громкостью, артикуляцией, интонацией и темпом, характерными для ораторской речи.В огромном большинстве случаев последовательный перевод - это ничто иное, как перевод на слух, при котором переводчик сначала фиксирует услышанное в памяти, а затем передает его содержание на другом языке. Нередко оратор прерывает свою речь после каждой фразы, а то и на середине фразы, чтобы дать возможность переводчику тут же перевести сказанное. Но в более ответственных случаях переводчик, как правило, находится в менее благоприятном положении, так как оратор, которому необходимо высказать нечто важное и сложное, не может каждые несколько секунд прерывать ход своих мыслей - это просто неестественно. Кроме того, как правило, некоторая часть аудитории слушает выступление в оригинале, а отрывочная речь не способна создать у слушателя цельного впечатления о предмете выступления и точке зрения говорящего. Оратор может говорить долго - до нескольких десятков минут - без перерыва. Переводчику же представляется запомнить, точнее зафиксировать все услышанное с максимальной точностью и притом так, чтобы "без запинки" передать все сказанное на другом языке. Кроме тренированной памяти для этого требуется особый навык, так называемая переводческая скоропись.На мероприятиях с большим числом рабочих языков (от трех и выше) использование последовательного перевода потребовало бы огромной траты времени, так как каждое выступление пришлось бы переводить по несколько раз подряд. Поэтому прибегают к помощи синхронного перевода. Как показывает название, этот перевод происходит одновременно с речью оратора. Элементарной формой синхронного перевода является так называемое "нашептывание". Переводчик, сидя в зале или за круглым столом около "своей" делегации и слушая оратора, вполголоса, чтобы, не мешать другим, передает содержание услышанного. Такой перевод, естественно, весьма несовершенен и применяется только там, где можно ограничиться общей информацией.Полное развитие синхронный перевод получил только после создания соответствующих технических средств. В настоящее время международные мероприятия проводятся в специально оборудованных помещениях, обеспечивающих каждому участнику возможность по своему выбору слушать перевод на любой из рабочих языков через наушники, которые подключены к системе синхронного перевода зала или к миниатюрным приемникам, настроенным на волну специального передатчика малой мощности, транслирующего перевод по нескольким каналам.Переводчик находится в звуконепроницаемой кабине и слушает речи с трибуны через наушники. Перед ним находится микрофон, через который его перевод поступает в систему усиления. В ходе подготовки к работе переводчик должен опробовать оборудование, ознакомиться с правилами его обслуживания (научиться пользоваться регуляторами громкости, переключателями языков, кнопками сигнализации и т. д.). Синхронный перевод, как и последовательный, может производиться и с текстом и без текста, но во всех случаях переводчику необходимо внимательно следить за речью оратора, поскольку всегда возможны отклонения от заранее подготовленного текста.Синхронный переводчик должен полагаться только на себя, никакой помощи он в ходе работы ни от кого получить не может, поэтому очень важно, чтобы перед началом работы он основательно подготовился по обсуждаемой тематике и проделал достаточное количество "тренировок-репетиций". Такие "репетиции", проводимые в помещении предстоящей конференции при участии представителей подготовительного органа, дают переводчику возможность не только освоить оборудование и обрести своего рода "спортивную форму", но также помогают ему "мобилизовать" свой запас языковых знаний и отобрать в "оперативный резерв" именно то, что потребуется при работе на данном мероприятии. В ходе "репетиций" переводчики контролируют, "подстраховывают" друг друга и совместно обсуждают возникающие трудности. На этом этапе рекомендуется широко применять всевозможные виды вспомогательных пособий и в том числе и настоящий справочник.В разработке русской части предлагаемого вниманию читателя Справочника принимали участие X. К. Баранов, С. А. Гонионский, Ю. А. Добровольская, Б. С. Исаенко, Р. К. Миньяр-Белоручев, В. И. Тархов и М. Я. Цвиллинг. Общая редакция осуществлена проф. С. А. Гонионским.Все критические замечания и предложения о данном справочнике следует направлять по адресу: Москва, И-90, 4-я Мещанская ул., д. 7, Издательство "Международные отношения".Русско-английский справочник переводчика-международника > Предисловие

-

103 электрическая нагрузка

1. Любой потребитель электроэнергии

электрическая нагрузка

Любой приемник(потребитель)электрической энергии в электрической цепи 1)

[БЭС]

нагрузка

Устройство, потребляющее мощность

[СТ МЭК 50(151)-78]EN

load (1), noun

device intended to absorb power supplied by another device or an electric power system

[IEV number 151-15-15]FR

charge (1), f

1) Иными словами (электрическая) нагрузка, это любое устройство или группа устройств, потребляющих электрическую энергию (электродвигатель, электролампа, электронагреватель и т. д.)

dispositif destiné à absorber de la puissance fournie par un autre dispositif ou un réseau d'énergie électrique

[IEV number 151-15-15]

[Интент]

Термимн нагрузка удобно использовать как обощающее слово.

В приведенном ниже примере термин нагрузка удачно используется для перевода выражения any other appliance:

Make sure that the power supply and its frequency are adapted to the required electric current of operation, taking into account specific conditions of the location and the current required for any other appliance connected with the same circuit.

Ток, напряжение и частота источника питания должны соответствовать параметрам агрегата с учетом длины и способа прокладки питающей линии, а также с учетом другой нагрузки, подключенной к этой же питающей линии.

[Перевод Интент]

... подключенная к трансформатору нагрузка

[ ГОСТ 12.2.007.4-75*]

Поскольку приемник электрической энергии это любой аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии [ПУЭ], то термин нагрузка может характеризовать электроприемник с точки зрения тока, сопротивления или мощности.

2. Потребитель энергоэнергии, с точки зрения потребляемой мощности

нагрузка

Мощность, потребляемая устройством

[СТ МЭК 50(151)-78]EN

load (2), noun

power absorbed by a load

[IEV number 151-15-16]FR

charge (2), f

puissance absorbée par une charge

Source: 151-15-15

[IEV number 151-15-16]

При проектировании электроснабжения энергоемких предприятий следует предусматривать по согласованию с заказчиком и с энергоснабжающей организацией регулирование электрической нагрузки путем отключения или частичной разгрузки крупных электроприемников, допускающих без значительного экономического ущерба для технологического режима перерывы или ограничения в подаче электроэнергии.

[СН 174-75 Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных предприятий]

В настоящее время характер коммунально-бытовой нагрузки кардинально изменился в результате широкого распространения новых типов электроприемников (микроволновых печей, кондиционеров, морозильников, люминесцентных светильников, стиральных и посудомоечных машин, персональных компьютеров и др.), потребляющих из питающей сети наряду с активной мощностью (АМ) также и значительную реактивную мощность (РМ).Недопустимые, нерекомендуемые

Тематики

- электроснабжение в целом

- электротехника, основные понятия

Классификация

>>>Близкие понятия

Действия

- аварийное отключение нагрузки

- аварийный сброс нагрузки

- включение нагрузки

- защитное отключение нагрузки

- ограничение допустимых нагрузок

- отключение нагрузки

- отключение неприоритетных нагрузок

- передача нагрузки с одной системы шин на другую

- питание нагрузки

- регулирование электрической нагрузки

Синонимы

Сопутствующие термины

- нагрузки жилых зданий

- нагрузки общественных зданий

- территориальное расположение нагрузок

- ток нагрузки

- токовая нагрузка

- характер коммунально-бытовой наргрузки

- характер нагрузки (индуктивный, емкостной)

EN

DE

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > электрическая нагрузка

-

104 блокирующее устройство

блокирующее устройство

блокировка

Устройство механического, электрического или другого типа, препятствующее при определенных условиях функционированию элементов машины (обычно до тех пор, пока не закроется защитное ограждение).

[ ГОСТ Р ИСО 12100-1:2007]Тематики

Обобщающие термины

Синонимы

EN

2.16 блокирующее устройство (defeat device): Любой элемент конструкции, определяющий температуру, скорость транспортного средства, частоту вращения двигателя, передаточный механизм, вакуумную систему или любой другой параметр, предназначенный для целей активации, модулирования, приостановки или отключения какой-либо части системы контроля выбросов, что приводит к снижению эффективности работы системы контроля выбросов в нормальных условиях эксплуатации.

Такой элемент конструкции не рассматривается как блокирующее устройство, если: потребность в данном устройстве обусловлена соображениями защиты двигателя от разрушения или серьезного повреждения и безопасного функционирования транспортного средства либо данное устройство не работает после запуска двигателя, либо соответствующие условия предусмотрены процедурой испытаний типа I или типа VI.

Источник: ГОСТ Р 41.83-2004: Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении выбросов вредных веществ в зависимости от топлива, необходимого для двигателей оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > блокирующее устройство

-

105 блокирующее устройство (в автотранспортных средствах)

блокирующее устройство

Любой элемент конструкции, определяющий температуру, скорость транспортного средства, частоту вращения двигателя, передаточный механизм, вакуумную систему или любой другой параметр, предназначенный для целей активации, модулирования, приостановки или отключения какой-либо части системы контроля выбросов, что приводит к снижению эффективности работы системы контроля выбросов в нормальных условиях эксплуатации.

Такой элемент конструкции не рассматривается как блокирующее устройство, если: потребность в данном устройстве обусловлена соображениями защиты двигателя от разрушения или серьезного повреждения и безопасного функционирования транспортного средства либо данное устройство не работает после запуска двигателя, либо соответствующие условия предусмотрены процедурой испытаний типа I или типа VI.

[ ГОСТ Р 41.83-2004]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > блокирующее устройство (в автотранспортных средствах)

-

106 векторная оптимизация

векторная оптимизация

Комплекс методов решения задач математического программирования, в которых критерий оптимальности представляет собой вектор, компонентами которого являются в свою очередь несводимые друг к другу критерии оптимальности подсистем, входящих в данную систему, например, критерии роста благосостояния разных социальных групп в социально-экономическом планировании. При этом задача оптимизации существенно видоизменяется по сравнению с теми задачами, которые рассматриваются в большинстве статей словаря. В них она сводится к тому, чтобы, зная условия и ограничения, найти такой план, который бы максимизировал или минимизировал единственный заданный критериальный показатель. Это называется «скалярная оптимизация». Есть разные подходы к векторным задачам оптимизации, так или иначе связанные с нахождением некоторого компромисса между целями подсистем и, следовательно, между рассматриваемыми критериями. Критерии, например, ранжируют по важности, выделяют один из них в качестве главного (тогда уровни остальных фиксируются как дополнительные ограничения). Оптимизация по одному из критериев называется субоптимизацией. Другой способ — при ранжировании приписывать критериям определенные веса (соответственно их важности) и на этой основе строить единый скалярный критерий, отражающий общую цель системы («Скаляризация векторного критерия»). Принцип оптимальности по Парето сводит задачу к поиску множества эффективных планов. При этом принимают, что если улучшение какого-то показателя (критерия) потребует ухудшения хотя бы одного из остальных, оптимум достигнут. В других случаях задачу В.о. сводят к задаче теории игр, в которой «игроками» выступают подсистемы, имеющие несовпадающие цели и критерии. Широко распространено отождествление терминов «В.о.» и «многокритериальная оптимизация«. Действительно, с точки зрения математического аппарата соответствующие понятия идентичны. Но есть принципиальное различие с точки зрения экономической: в первом случае, как указано выше, речь идет о совокупности (векторе) критериев различных подсистем, во втором — о векторе разнородных критериев оптимальности некоторой системы в целом. Ко второму случаю можно отнести оптимизацию развития по множеству разнородных критериев, часто противоположных по направлению: общество одновременно заинтересовано в повышении жизненного уровня и укреплении обороны, в развитии химии и охране окружающей среды, в удовлетворении сегодняшних нужд и обеспечении будущих поколений и т.д. Именно для подобных задач предпочтительнее термин «многокритериальная оптимизация».

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > векторная оптимизация

-

107 виртуальная машина

виртуальная машина

виртуальный компьютер

Виртуальный компьютер, работа которого реализуется на реальной машине с помощью специальных программных средств виртуализации.

Если не вдаваться в детали, то компьютерные системы обычно состоят из аппаратного обеспечения, операционной системы, которая работает на этом аппаратном обеспечении, и приложений, работающих в этой ОС. (Правда, во встроенных системах операционная система в традиционном понимании может отсутствовать.) Так или иначе, операционная система "знает" обо всех ресурсах и возможностях используемого оборудования и управляет им напрямую.

Если между ОС и вычислительной системой присутствует еще один программный уровень, тогда ОС получает только ту информацию, которую этот промежуточный уровень ей предоставляет. И сведения о ресурсах и возможностях используемого аппаратного обеспечения будут зависеть от этого промежуточного программного уровня. Операционная система может контролировать нижележащее оборудование только в той мере, в какой ему позволяет этот промежуточный уровень.

Промежуточный программный уровень может сообщить ОС все, что ему известно об аппаратном обеспечении, и просто передавать управляющие директивы без каких-либо изменений. Но возможно и иное решение: промежуточный уровень может не сообщать ОС все данные об имеющемся оборудовании и до определенной степени менять управляющие директивы, передаваемые ОС.

Конечно, существуют разнообразные устройства и интерфейсы, которые добавляют свои нюансы и сложности в вычислительную среду. Но использование программного уровня для формирования набора вычислительных ресурсов и правил работы и составляют основу так называемой виртуальной машины.

Виртуальная машина — это вычислительная среда, набор ресурсов и правил работы которой формируется (с помощью программного обеспечения) в некой другой вычислительной среде.

[ http://www.morepc.ru/dict/]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > виртуальная машина

-

108 дерево целей

дерево целей

—

[Л.Г.Суменко. Англо-русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.]

дерево целей

В программно-целевых методах планирования и управления — граф, схема, показывающая членение общих (генеральных) целей плана или программы на подцели, последних — на подцели следующего уровня и т.д. (дерево — это связный граф, выражающий соподчинение и взаимосвязи элементов; в данном случае такими элементами являются цели и подцели). Представление целей начинается с верхнего яруса, дальше они последовательно разукрупняются. Причем основным правилом разукрупнения целей является полнота: каждая цель верхнего уровня должна быть представлена в виде подцелей следующего уровня исчерпывающим образом, т.е. так, чтобы объединение понятий подцелей полностью определяло понятие исходной цели. На рис.Д.3. показан фрагмент примерного Д. ц. долгосрочной программы развития региона. Д. ц., направленное на решение такой народнохозяйственной и социальной задачи как подъем отставшего в своем развитии региона (генеральная цель программы), может включать подцели первого яруса: повышение благосостояния населения, развитие производительных сил, экологическое оздоровление и др. Одна из перечисленных целей — повышение благосостояния (на рис. Д.3. обозначенная цифрой 4), в свою очередь, на втором ярусе подразделяется на «материальное благосостояние» (4.1) и «социальное благосостояние» (4.2), а на третьем ярусе подцель «материальное благосостояние» расшифровывается как целая серия целей: «питание», «одежда», «жилой комплекс» и т.д. Разумеется, это очень условный пример. Но на нем можно познакомиться с основными понятиями, применяемыми в целевом планировании. Понятие «состязательность целей» означает, что достижение одной цели затрудняет достижение другой. Если каким-то способом получить численный коэффициент состязательности между ними, это позволит включить их в математическую программу расчетов по Д. ц. (например, расчетов количества времени, необходимого для достижения глобальной цели при разных вариантах распределения ресурсов между ними). Коэффициент взаимной поддержки целей, напротив, определяет, в какой мере достижение одной цели способствует достижению другой. Особенно важны коэффициенты значимости целей. Они определяются экспертным путем и показывают, какая из целей важнее, чем можно поступиться при необходимости для их достижения, и наоборот, на что надо обратить большее внимание, выделить больше ресурсов. От полноты информации, заключенной в Д. ц., в решающей степени зависит качество всей последующей работы — оценки программ, их прогнозируемых следствий, оценки планов, разработка всей системы деятельности по созданию условий для реализации планов и программ. Рис. Д.3. Фрагмент дерева целей 0 — генеральная цель: «Ускорение развития рассматриваемого региона»; 4 — «Повышение благосостояния населения»; 4.1 — «Материальное благосостояние»; 4.2 — «Социальное благосостояние»; 4.1.1 — «Улучшение природно-биологической среды жизни»; 4.1.2 — «Питание»; 4.1.3 — «Одежда»…; 4.1.3.1 — «Обувь» и т. д.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > дерево целей

-

109 дистанционный доступ к ЦДЦБ

дистанционный доступ к ЦДЦБ

Механизм для системы расчета по ценным бумагам (СРЦБ) в одной стране (стране местонахождения), предоставляющий прямое участие в ЦДЦБ, учрежденном в другой стране (принимающей), и с этой целью позволяющий иметь счет по ценным бумагам от своего имени в ЦДЦБ принимающей страны. См. также система расчета по ценным бумагам.

[Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах. Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов. Базель, Швейцария, март 2003 г.]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > дистанционный доступ к ЦДЦБ

-

110 задачи массового обслуживания

задачи массового обслуживания

Класс задач исследования операций, заключающихся в нахождении оптимальных параметров систем массового обслуживания. Слова «оптимальные параметры» здесь можно понимать двояко: как характеристики структуры системы (выбор числа каналов обслуживания, их последовательности, пропускной способности) и как характеристики функционирования системы (формирование входящего потока, выбор наилучшей дисциплины обслуживания и т.п.). Важнейшими частными критериями качества систем массового обслуживания являются: вероятность удовлетворения заявки (требования) или задержки в обслуживании; математическое ожидание числа удовлетворенных (задержанных) заявок за фиксированное время; математическое ожидание числа занятых каналов обслуживания; математическое ожидание длины очереди. В целом же можно считать, как это указано в статье Теория массового обслуживания, что наиболее важным критерием оптимальности в таких задачах должно быть среднее суммарное время ожидания требований, с одной стороны, и простоя каналов обслуживания — с другой. Аналитическим путем решаются лишь задачи наиболее простые, на практике все шире применяются методы статистического моделирования, особенно метод Монте-Карло (пример, показывающий, как решаются подобные задачи, приведен в статье, посвященной этому методу).

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > задачи массового обслуживания

-

111 заработная плата

заработная плата

Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. З.п. может быть денежная или (реже) натуральная; по другим классификациям - основная и дополнительная, повременная сдельная и аккордная, номинальная и реальная.

[ОАО РАО "ЕЭС России" СТО 17330282.27.010.001-2008]

заработная плата

Понятие, которое в жизни известно всем и, в общем, толкуется всеми одинаково, но в экономической теории имеет, пожалуй, больше толкований, чем какое-либо иное. Поэтому здесь мы воздерживаемся от дефиниции, открывающей статью. Разную трактовку З.п. и закономерностей ее функционирования давали такие ученые, как А.Смит, Д.Рикардо, К.Маркс, Дж. Кейнс, М.Фридман, А.Филлипс и многие другие. Кардинально различается понимание и применение З.п. в социалистической централизованно планируемой экономике и в рыночной экономике. В первой, следуя догмам марксизма, З.п. обычно определяют так: «часть национального дохода, представляющая в денежной форме стоимость необходимого продукта работников сферы материального производства»[1] При этом зарплату как бы выдавало работникам государство, а не отдельно взятое предприятие, хотя в законе и было записано, что «государство не отвечает по долгам предприятия». Пережитки такой ситуации проявляются и сейчас, когда, например, бастующие рабочие требуют повышения или выдачи задержанной зарплаты от правительства, а не, скажем, от директора, плохо организовавшего работу предприятия, в том числе коммерческую и финансовую. В рыночном хозяйстве З.п. выплачивает фирма, наниматель. И в подобных случаях все претензии работники обращают только к ним. В централизованном хозяйстве размеры зарплаты устанавливаются в плановом порядке исходя из приоритетов государственной экономической политики. Например, в СССР она была наиболее высокой в отраслях военно-промышленного комплекса, а наиболее низкой — в науке (за исключением короткого периода, когда ради создания атомной бомбы И.Сталин единовременным актом повысил оклады ученым; правда, вскоре относительный уровень их З.п. в сравнении со средним по народному хозяйству снизился во всех отраслях науки, кроме обслуживающих ВПК), а также в народном образовании и культуре, в отраслях легкой промышленности и сельском хозяйстве. Истинная, весьма высокая степень дифференциации уровней зарплаты, искусно вуалировалась наличием гласных и негласных материальных льгот и привилегий для сотрудников партаппарата, высших чинов армии и органов госбезопасности и др. Неэффективность такой системы, в конечном счете, привела к тому, что средний уровень реальной заработной платы в стране в несколько раз отставал от уровня З.п. в странах рыночной экономики, находившихся примерно на той же ступени индустриального развития. Не говоря уже о высокоразвитых странах, отставание от которых достигало катастрофических размеров. Достаточно сказать, что в конце существования СССР, в 1990 году, средняя заработная плата в СССР составляла 303 рубля в месяц, то есть около 10 долларов по действовавшему тогда свободному курсу (официальным никто в мире не пользовался), или 30 долларов по десятикратному так называемому официальному «туристическому курсу». А в США средняя З.п. превышала тогда 2000 долларов в месяц! В рыночной экономике размеры З.п. определяются, как принцип, свободной конкуренцией на рынках труда, уровнем занятости, экономической конъюнктурой в целом. Различия в уровнях З.п. по отдельным отраслям и специальностям определяются различиями в уровнях квалификации работников, а также в уровнях привлекательности рабочих мест и другими подобными факторами. Но все это на фоне главного — соотношения между предложением труда индивидуумами и домашними хозяйствами, максимизирующими полезность, с одной стороны, и спросом на труд, предъявляемым фирмами, стремящимися получить максимальную прибыль — с другой. Здесь, как и на рис. А.4 (дубль), скрещиваются кривые спроса и предложения. Рис. А.4 (дубль) Впрочем, кривая предложения труда может иметь несколько иную форму, связанную с тем, что при достаточно высоком уровне зарплаты индивиддуум часто предпочитает дополнительному труду дополнительное свободное время. Это называется эффектом дохода. Случай же, когда увеличение заработной платы вызывает большее предложение труда, так как работники готовы поступиться частью своего свободного времени, называется эффектом замещения (здесь отдых замещается потреблением дополнительно заработанных товаров). Оба приведенных случая относятся к реальной заработной плате, величина которой определяется количеством товаров и услуг, которые можно на нее купить. Реальная зарплата представляет собой номинальную (можно было бы сказать — видимую) зарплату, деленную на уровень цен текущего года. Элементом социальной политики многих стран как рыночной, так и централизованно планируемой экономики является минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - наименьший уровень заработной платы, которую могут получать работники, причем как государственного, так и частного секторов. Различаются системы З.п.: сдельная [piece wage rate], повременная [time wage rate], аккордная (accord wages, выплата за конкретную отдельно взятую работу) и ряд других. З.п. может быть основная и дополнительная, денежная или (реже) натуральная. Располагаемая З.п. [take home pay] это сумма, действительно получаемая работником после вычета налогов, отчислений в пенсионные фонды и некоторых других платежей. В целом, З.п. — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий, в нее включаются также выплаты компенсационного и стимулирующего характера. [1] БСЭ, изд. 3-е, т.9, стр.365.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > заработная плата

-

112 колокейшн

колокейшн

размещение сервера

Услуга по размещению вашего серверного оборудования на телекоммуникационном узле, имеющем высокоскростное подключение к сети Интернет, обеспечению технических условий функционирования оборудования, таких как стабильное электропитание, оптимальная температура и влажность, круглосуточный мониторинг состояния.

[ http://your-hosting.ru/terms/c/colloc/]

размещение физических серверов

со-размещение

Размещение оборудования Заказчика на площадях Провайдера, а также предоставление последним сервисных услуг по инсталляции, настройке, управлению и обеспечению безопасности установленного оборудования на базе фиксированной арендной платы.

[ http://www.outsourcing.ru/content/glossary/A/page-1.asp]

совместное размещение

Размещение оборудования электросвязи принадлежащего разным компаниям-операторам в одном помещении или здании (МСЭ-Т K.58).

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]Что такое "колокейшн"? И чем отличаются друг от друга colocation, co-location и collocation?

Вообще, все эти слова означают одно — размещение сервера клиента на технической площадке провайдера. Техническая площадка — это специализированное помещение с гарантированным электропитанием, поддержанием достаточно низкого уровня температуры, с охраной, системой пожаротушения и так далее. По сути, это узел связи. Разница в написании слова «colocation» возникла очень давно, причем по вполне естественным причинам. В оригинале, по-английски, верны все три написания этого слова. Поэтому все пишут его так, как привыкли. Вот и все.

Чем же отличается колокейшн от хостинга?

Colocation — это размещение своего оборудования (сервера) на технической площадке провайдера. Это действительно похоже на хостинг, когда вы размещаете свой веб-ресурс у провайдера. Однако виртуальный хостинг — это когда на провайдерской машине находятся сотни сайтов его клиентов, а colocation — когда клиент устанавливает своей сервер у провайдера и использует все его ресурсы только для размещения своего собственного сайта.

Как правило, для colocation применяются специализированные серверы, которые собираются в промышленных корпусах шириной 19 дюймов, предназначенных для монтажа в специальную стойку. Еще одна характеристика габаритов корпуса — высота. Она измеряется в юнитах (unit). Это порядка 45 миллиметров. Сервера бывают размером в 1 юнит (1U), 2 юнита (2U), 4 юнита (4U) и так далее. Как правило, сейчас клиенты размещают серверы в 1U-корпусах, так как с пользователей взимается плата за размер сервера пропорционально количеству юнитов. Например, 1U стоит одно количество денег, а 2U — в два раза большее. На деле, в 1U корпусе можно собрать как очень мощный двухпроцессорный сервер с двумя-тремя дисками, так и "слабенький" недорогой сервер, которого, тем не менее, хватит для размещения большинства проектов.

Серверы для colocation отличаются от обычных компьютеров, кроме необычного корпуса, материнской платой. Существуют специальные серверные материнские платы, которые содержат прямо на себе весь необходимый набор комплектующих — сетевые карты, видеокарты, контроллеры жестких дисков SCSI/ATA/SATA и так далее. Кроме того, к производству таких материнских плат предъявляются повышенные требования по качеству.

Вообще, сервер можно как собрать "руками" самостоятельно, так и купить готовый. Однако нужно помнить о том, что сервер отличается от обычного компьютера тем, что он постоянно работает, причем с серьезной нагрузкой. Работает без перерывов годами. Соответственно, нужно думать о необходимом количестве специальных вентиляторов, продумать прохождение воздушных потоков внутри сервера и так далее. Все эти моменты уже учтены в готовых серверах. Это очень важно.

Как правило, для colocation применяются специализированные серверы, которые собираются в специальных промышленных корпусах шириной 19 дюймов, и предназначены такие корпуса для монтажа в специальную стойку

В какой ситуации для клиента имеет смысл переходить на колокейшн?

Основных причин для перехода с виртуального хостинга на colocation две:

1. Ваш веб-проект настолько вырос, что потребляет столько ресурсов, сколько ему не могут предоставить на хостинговой машине провайдера. Мы помним, что на каждой хостинговой машине, кроме вас, "живет" еще несколько сотен серверов. Если проект большой, посещаемый, требует много вычислительных ресурсов, рано или поздно он начинает "тормозить" на "общем" хостинге. Да, возможно, что хостинг-провайдер просто поместил на физический сервер слишком много виртуальных веб-серверов, но зачастую это все же не так. Как только сервер начинает "тормозить" на хостинге, нужно заняться оптимизацией скриптов и запросов к базе данных. Если это не помогает, то нужно задумываться о colocation, изучать эту возможность, не пора ли действительно брать отдельный сервер.

2. Проекту нужно много дискового пространства. Сейчас на хостинге предлагают 500 мегабайт места или даже 1 Гб. Есть провайдеры, которые предлагают и больше. Однако разместить хотя бы 5 Гб на виртуальном хостинге уже просто нереально. Кстати, как правило, проекты, которым нужно много места, сталкиваются и с проблемами производительности, ведь эти данные не просто лежат на диске — с ними работают посетители. Много данных, надо полагать, предполагает наличие большого количества посещений. Ведь эти данные размещаются, чтобы люди их смотрели, а не просто так. На colocation же в вашем распоряжении окажется весь жесткий диск сервера или даже несколько дисков — сколько пожелаете и купите. Диски емкостью 100-150 Гб, выполненные по технологии SATA, стоят чуть более ста долларов. Более быстрые SCSI-диски подороже. Все это делает colocation очевидной возможностью для развития проектов, которые требуют много места. В конце концов, аренда многих гигабайт места на сервере у хостинг-провайдера по затратам делает услугу виртуального хостинга очень похожей на colocation или хотя бы сравнимой.

Насколько колокейшн дороже обычного хостинга?

Как правило, за пользование виртуальным хостингом взимается некая фиксированная плата, которая составляет несколько долларов в месяц. Кроме того, пользователь может приобрести дополнительные услуги. Например, больше дискового пространства, больше почтовых ящиков и так далее. Структура платежей в пользу хостинг-провайдера проста и понятна.

В случае с colocation все несколько сложнее. Пользователи colocation, во-первых, должны приобрести сервер. Как уже говорилось, цены на серверы начинаются от $800-1000. То есть цена "входного билета" значительно выше, чем в случае с виртуальным хостингом. Однако есть варианты — можно не покупать сервер, а недорого взять его в аренду у провайдера — об этом ниже.

Также пользователи colocation платят за размещение сервера. Как правило, цена этой услуги должна составлять порядка $50 — такова рыночная цена на сегодняшний день, середину лета 2004 года. Стоимость размещения сервера плавно снижалась с годами. Так, пять лет назад размещение colocation сервера стоило не менее $200-300 в месяц. Тогда такая цена обуславливалась крайне скудным предложением и эксклюзивностью услуг, так как клиентов были единицы. Сейчас цены находятся на уровне себестоимости, и снижение цены до $20, скажем, маловероятно. Впрочем, возможны варианты, и время все расставит по местам.

Пользователь colocation платит за трафик, который генерируется его сервером

Также пользователь colocation платит за трафик, который генерируется его сервером. В данный момент ситуация на рынке такова, что многие провайдеры предлагают неограниченный трафик за фиксированную сумму, которая, как правило, включена в стоимость размещения оборудования, о которой писалось выше. Однако есть один момент — провайдерам выгодно, чтобы трафик, генерируемый клиентом, был российским. То есть предназначался для пользователей, которые находятся в России. Провайдеры просят, чтобы трафик, создаваемый сервером, был как минимум наполовину российским. Таково предложение компании.masterhost, например. На практике практически все пользователи легко укладываются в такое ограничение, и проблем тут нет.

Если сравнивать стоимость размещения сайта на виртуальном хостинге и на colocation в цифрах, то хостинг для серьезного сайта в виртуальной среде стоит от $20 в месяц, а размещение собственного сервера — от $50 в месяц. Вполне сравнимые цифры, тем более что во втором случае ваш веб-сервер получает в десятки раз больше ресурсов. То есть colocation — это естественный путь развития для серьезных проектов.

Какие особые возможности колокейшн предоставляет по сравнению с хостингом?

Две главные возможности colocation — это несравнимо большее количество ресурсов (диска, памяти, процессорного времени) и гибкость настройки и конфигурации. На виртуальном хостинге ваш сайт находится на одной машине с еще несколькими сотнями похожих сайтов. Конечно, ресурсов вы получаете немного, но вполне достаточно для работы даже довольно серьезного ресурса. Однако, как только на сервер возникает повышенная нагрузка — например в часы пик или при резком увеличении количества посетителей по какой-то причине, — у пользователя возникают риски. Например, риск нехватки каких-то ресурсов. Риски, в общем, небольшие, но если ваш сайт — это, например, интернет-магазин, то каждая ошибка на сайте — это несделанный посетителем заказ. Стоит подумать, нужно ли рисковать в том случае, если за сравнимые деньги можно получить в пользование целый отдельный сервер.

Гибкость. Очень часто программистам, которые работают над сайтом, нужно поставить какие-нибудь дополнительные модули или использовать нестандартное программное обеспечение. Не всегда есть возможность установить на сервер нужное ПО и настроить его так, как нужно. В случае же с colocation этой проблемы не существует в принципе, так как администратор сервера может устанавливать что угодно и настраивать ПО любым образом.

Можно сказать, что виртуальный хостинг — это "детство" серьезных проектов, а colocation — их "зрелость". Переход на colocation — это естественный путь развития любого большого проекта, и таким веб-ресурсам однозначно нечего делать на виртуальном хостинге.

Бывает ли колокейшн на собственных компьютерах клиентов, и есть ли в этом смысл? Как в этом случае эти компьютеры обслуживаются?

Как правило, colocation — это именно установка собственного компьютера-сервера пользователя на площадку хостинг-провайдера. В этом случае клиент сам занимается администрированием сервера, его настройкой, а также принимает на себя риски, связанные с поломкой комплектующих. Это классический вариант. Однако в последнее время активно развивается направление аренды сервера у провайдера. Клиенту не нужно платить тысячу-полторы-две долларов за сервер. Можно его за небольшую плату арендовать у провайдера. Это интересный вариант для только запускающихся проектов, когда денег на покупку сервера еще нет. Впоследствии, как правило, можно выкупить сервер у провайдера или приобрести свой сервер независимо. Да, при аренде риски, связанные с поломкой сервера, берет на себя провайдер. То есть если провайдер сдает вам в аренду сервер, он отвечает за его работоспособность и за оперативную замену вышедших из строя комплектующих, если, не дай Бог, такое случится. Это интересный вариант, так как ехать в три ночи на другой конец города, чтобы поменять "полетевшую" память — не очень интересное занятие. А если пользователь живет в другом городе...

Насколько часто сейчас используется колокейшн?

Услуга многие годы развивалась. Пять лет назад клиентов colocation у провайдеров были единицы. Года три назад — десятки. Сейчас у серьезных провайдеров, занимающихся размещением серверов как отдельным бизнесом, уже сотни клиентов. Colocation используют интернет-магазины, сетевые СМИ, игровые порталы, баннерные сети, различные контент-проекты. Также многие компании выносят на colocation из своих офисов почтовые сервера и другие службы. Есть много вариантов использования colocation, и их становится все больше. Наблюдается четкая тенденция к "переезду" на colocation "выросших" из виртуального хостинга проектов, так как провайдеры предлагают не просто взять и поставить машину, а предоставляют полный комплекс услуг с администрированием клиентского сервера.

Какие сложности возникают перед клиентом при использовании колокейшн?

Главная проблема — необходимость наличия системного администратора, который установит и настроит операционную и хостинговую среду, а также будет потом заниматься поддержкой и администрированием системы. С одной стороны — да, это проблема. Но с другой — найти администратора несложно, и стоит это недорого. Нет необходимости, например, брать на работу "выделенного" человека. Вполне можно пользоваться и разовыми услугами по необходимости.

Однако хостинг-провайдеры предлагают и свои собственные услуги по администрированию. Те же специалисты, которые занимаются администрированием хостинговых серверов провайдера, вполне могут заниматься и сервером клиента. Стоить это будет значительно дешевле, чем привлечение клиентом стороннего специалиста.

Также есть проблема с "железом", которое потенциально может ломаться. Нужно брать сервер с серьезной гарантией или не покупать его, а брать в аренду у провайдера.

Какие существуют виды оплаты при колокейшн?

.masterhost предлагает клиентам colocation платить им за генерируемый исходящий трафик

Те же самые, как и в случае с оплатой хостинга. По сути, система приема платежей одна и та же — как для клиентов хостинга, так и для colocation. Кстати, тут есть одна интересная возможность. Наша компания, например, предлагает клиентам colocation платить им за генерируемый исходящий трафик. То есть если у проекта много исходящего трафика, мы вполне готовы даже заплатить за него клиенту. Возможно, что и не очень много, однако это вполне позволяет снизить плату за colocation или же вообще избавиться от нее. Проекты с довольно большим трафиком могут даже заработать.

В заключение хочу добавить несколько слов о неочевидных выгодах использования именно colocation, а не виртуального хостинга. Переходя на использование выделенного сервера для хостинга своих ресурсов, владелец сайта автоматически увеличивает посещаемость своего ресурса — просто потому что его сервер может просто физически принять и обслужить больше посетителей. Больше посетителей — это возможность показать больше рекламы, к примеру.

Используя colocation, можно значительно наращивать ресурсы сервера. Например, если понадобилось дополнительное дисковое пространство, покупаете за $100 диск на 120 Гб, и проблема решена. Стало больше посетителей, и сервер не справляется с работой скриптов — меняем процессор на более мощный, и проблем тоже нет.[ http://hostinfo.ru/articles/358]

Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > колокейшн

-

113 коэффициент замыкания на землю

коэффициент замыкания на землю

Отношение наибольшего фазного напряжения в месте металлического замыкания на землю к напряжению в той же точке при отсутствии замыкания.

[ ГОСТ 24291-90]

коэффициент замыкания на землю

Для данного места трехфазной системы заданной конфигурации отношение максимального значения фазного напряжения промышленной частоты на исправном линейном проводнике во время замыкания на землю одного или нескольких линейных проводников в какой-либо точке системы к значению напряжения промышленной частоты в данном месте при отсутствии какого-либо замыкания на землю.

[ ГОСТ Р МЭК 60050-195-2005]

коэффициент замыкания на землю

Отношение напряжения на неповрежденной фазе в рассматриваемой точке трехфазной электрической сети (обычно в точке установки электрооборудования) при замыкании на землю одной или двух других фаз к фазному напряжению рабочей частоты, которое установилось бы в данной точке при устранении замыкания.

Примечание. При определении коэффициента замыкания на землю место замыкания и состояние схемы электрической сети выбираются такими, которые дают наибольшее значение коэффициента

[ ГОСТ 1516.1-76]

коэффициент замыкания на землю

Коэффициент, определяющий отношение влияния на одну или более фаз в любой точке сети во время замыкания на землю другой исправной фазы при наивысшем значении ее напряжения в заданном месте при заданном местоположении трехфазной сети и для заданной конфигурации соответственно в отсутствие любого подобного замыкания. [IEV 604-03-06]

[ ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010]EN

earth fault factor

at a given location of a three-phase system, and for a given system configuration, ratio of the highest root-mean-square value of line-to-earth power frequency voltage on a healthy line conductor during an earth fault affecting one or more line conductors at any point on the system, to the root-mean-square value of line-to-earth power frequency voltage which would be obtained at the given location in the absence of any such earth fault

Source: 604-03-06 MOD

[IEV number 195-05-14]FR

facteur de court-circuit à la terre

en un emplacement donné d'un réseau triphasé, et pour un schéma d'exploitation donné de ce réseau, rapport entre d'une part la tension efficace la plus élevée, à la fréquence du réseau, entre un conducteur de ligne saine et la terre pendant un défaut à la terre affectant un ou plusieurs conducteurs de ligne en un point quelconque du réseau, et d'autre part la valeur efficace de la tension phase-terre à la fréquence du réseau qui serait obtenue à l'emplacement considéré en l'absence d'un tel défaut à la terre

Source: 604-03-06 MOD

[IEV number 195-05-14]Тематики

EN

DE

FR

82 коэффициент замыкания на землю

Отношение наибольшего фазного напряжения в месте металлического замыкания на землю к напряжению в той же точке при отсутствии замыкания

604-03-06*

de Erdfehlerfactor

en earth fault factor

fr facteur de défaut à la terre

Источник: ГОСТ 24291-90: Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > коэффициент замыкания на землю

-

114 магистраль

магистраль

бэкбон

опорная сеть

Первичный механизм связи в иерархической распределенной системе. Коммуникационный канал для связи между сетями или подсетями. Все системы, связанные с промежуточной системой магистрали, обеспечивают возможность соединения с любой другой системой, подключенной к магистрали. Это не запрещает, однако, установки частных соглашений по использованию магистрали в целях обеспечения безопасности, производительности или в силу коммерческих причин.

[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]

магистраль

Основное понятие математической теории равномерного пропорционального роста экономики, основы которой были заложены американским математиком Дж. фон Нейманом. Это — траектория (путь) развития, при которой теоретически, за длительное время, достигается максимальная скорость роста экономики (другие названия — неймановская траектория, траектория максимального сбалансированного роста, стационарная оптимальная траектория). Предпосылками этого являются довольно жесткие требования модели расширяющейся экономики: пропорции использования технологических способов неизменны, экономика растет с постоянным коэффициентом роста. В модели рассматривается также двойственная система балансовых соотношений и система цен, называемых неймановскими. Для «выхода» системы на М. требуется определенный период развития (перестройки межотраслевых пропорций), продолжительность которого зависит главным образом от начальных условий (см. рис. М.1, где показана экономика, состоящая из двух отраслей; например, одна производит капитальные блага, другая — потребительские блага). Это — сугубо теоретическое построение, но анализ его показывает необходимость поиска в планировании максимальной сбалансированности экономики как условия ее ускоренного устойчивого роста. Математические свойства М., их связей с законами оптимального развития экономики изучаются с помощью так называемых магистральных теорем. Делаются попытки прогнозирования развития экономики путем анализа различий между реальными и теоретическими «магистральными» межотраслевыми пропорциями.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > магистраль

-

115 повторитель

повторитель

Устройство, которое передает электрические сигналы из одного кабеля в другой без маршрутизации или фильтрации пакетов, обеспечивая лишь регенерацию сигналов. Задачей повторителя является увеличение протяженности сети (коллизионного домена). В терминах OSI повторитель представляет собой промежуточное устройство физического уровня. См. также bridge и router.

[ http://www.lexikon.ru/dict/net/index.html]Тематики

EN

3.7 повторитель (repeater): Устройство, имеющее два порта, предназначенные для соединения с антеннами, которое может принимать, усиливать и передавать одновременно в одном направлении - сигнал в полосе частот радиопередачи базовой станции, а в другом направлении - сигнал в соответствующей полосе частот радиоприема базовой станции.

Источник: ГОСТ Р 52459.8-2009: Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям системы цифровой сотовой связи GSM оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > повторитель

-

116 подрядчик

подрядчик

Поставщик в контрактной ситуации.

Примечания

1. Подрядчик иногда рассматривается как первая сторона в коммерческой деятельности.

2. Во французском языке «titulaire du contract» может также называться «contractant».

[ИСО 8402-94 ]

подрядчик

Сторона договора подряда, которая принимает на себя обязанность выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- управл. качеством и обеспеч. качества

- экономика

EN

подрядчик (contract manufacturer): Производитель, выполняющий некоторые производственные операции от имени первоначального производителя.

Источник: ГОСТ Р 52249-2009: Правила производства и контроля качества лекарственных средств оригинал документа

3.17 подрядчик (contractor): Сторона, назначенная заказчиком в соответствии с договором для исполнения всех или каких-либо из видов деятельности, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией.

Источник: ГОСТ Р 54382-2011: Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования оригинал документа

3.1.2 подрядчик (contractor): Сторона, которая полностью или частично проектирует, поставляет, изготовляет установку и несет ответственность за реализацию проекта.

Источник: ГОСТ 31301-2005: Шум. Планирование мероприятий по управлению шумом установок и производств, работающих под открытым небом оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > подрядчик

-

117 поперечная дифференциальная защита

поперечная дифференциальная защита

Защита, применяемая для цепей, соединенных параллельно, срабатывание которой зависит от несбалансированного распределения токов между ними.

[Разработка типовых структурных схем микропроцессорных устройств РЗА на объектах ОАО "ФКС ЕЭС". Пояснительная записка. Новосибирск 2006 г.]EN

transverse differential protection

protection applied to parallel connected circuits and in which operation depends on unbalanced distribution of currents between them.

[IEV ref 448-14-17]FR

protection différentielle transversale

protection pour circuits en parallèle, dont le fonctionnement dépend du déséquilibre des courants entre ces circuits

[IEV ref 448-14-17]

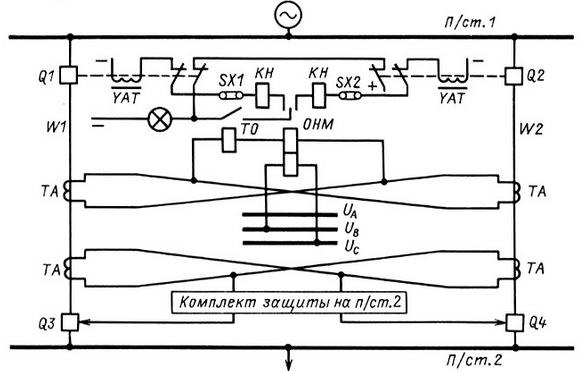

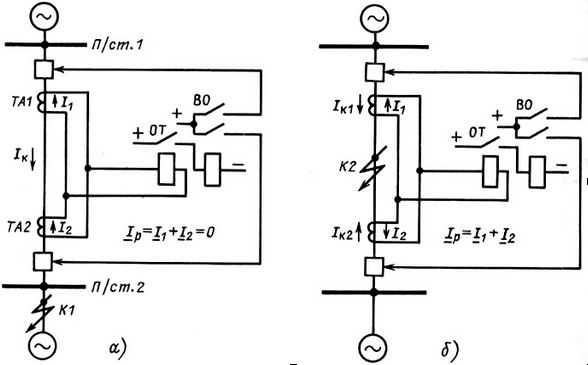

Поперечная дифференциальная токовая направленная защита линийЗащита применяется на параллельных линиях, имеющих одинаковое сопротивление и включенных на одну рабочую систему шин или на разные системы шин при включенном шиносоединительном выключателе. Для ее выполнения вторичные обмотки трансформаторов тока ТА защищаемых линий соединяются между собой разноименными зажимами (рис. 7.21). Параллельно вторичным обмоткам трансформаторов тока включаются токовый орган ТО и токовые обмотки органа направления мощности OHM.

Рис. 7.20. Упрощенная схема контроля исправности соединительных проводов дифференциальной токовой защиты линииТоковый орган в схеме выполняет функцию пускового органа ПО, а орган направления мощности OHM служит для определения поврежденной линии. В зависимости от того, какая линия повреждена, OHM замыкает левый или правый контакт и подает импульс на отключение выключателя Q1 или Q2 соответственно.

Напряжение к OHM подводится от трансформаторов напряжения той системы шин, на которую включены параллельные линии.

Для двухстороннего отключения поврежденной линии с обеих сторон защищаемых цепей устанавливаются одинаковые комплекты защит.

Рассмотрим работу защиты, предположив для простоты, что параллельные линии имеют одностороннее питание.

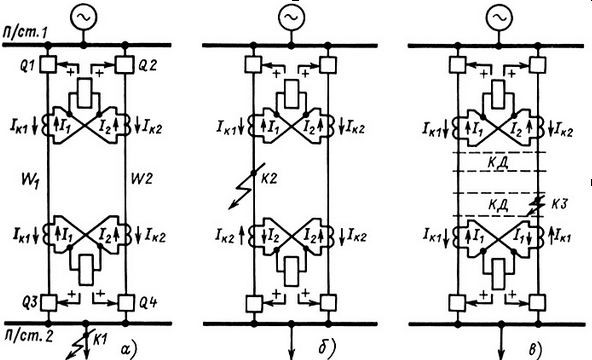

При нормальном режиме работы и внешнем КЗ (точка К1 на рис. 7.22, а) вторичные токи I 1 и I 2 равны по значению и совпадают по фазе. Благодаря указанному выше соединению вторичных обмоток трансформаторов тока токи в обмотке ТО I p на подстанциях 1 и 2 близки к нулю и защиты не приходят в действие.

Рис. 7.21. Принципиальная схема поперечной токовой направленной защиты двух параллельных линийПри КЗ на одной из защищаемых линий (например, на линии в точке К2 на рис. 7.22, б) токи I 1 и I 2 не равны (I 1>I 2). На подстанции 1 ток в ТО I р=I 1-I 2>0, а на подстанции 2 I р=2I 2. Если I р>I сз, пусковые органы защит сработают и подведут оперативный ток к органам направления мощности, которые выявят поврежденную цепь и замкнут контакты на ее отключение.

При повреждении на линии вблизи шин подстанции (например, в точке КЗ на рис. 7.22, в) токи КЗ в параллельных линиях со стороны питания близки по значению и совпадают по фазе. В этом случае разница вторичных токов незначительна и может оказаться, что на подстанции 1 ток в ТО I р<I сз и защита не придет в действие. Однако имеются все условия для срабатывания защиты на подстанции 2, где I р=2I 1. После отключения выключателя поврежденной цепи на подстанции 2 ток в защите на подстанции 1 резко возрастет, и защита подействует на отключение выключателя линии W2. Такое поочередное действие защит называют каскадным, а зона, в которой I р<I сз, - зоной каскадного действия.

В случае двухстороннего питания параллельных линий защиты будут действовать аналогичным образом, отключая только повредившуюся цепь.

К недостаткам следует отнести наличие у защиты так называемой "мертвой" зоны по напряжению, когда при КЗ на линии у шин подстанции напряжение, подводимое к органу направления мощности, близко к нулю и защита отказывает в действии. Протяженность мертвой зоны невелика, и отказы защит в действии по этой причине крайне редки.

В эксплуатации отмечены случаи излишнего срабатывания защиты. При обрыве провода с односторонним КЗ на землю (рис. 7.23) защита излишне отключала выключатель Q2 исправной линии, поскольку мощность КЗ в ней была направлена от шин, а в поврежденной линии ток отсутствовал.

Отметим характерные особенности защиты. На рис. 7.21 оперативный ток к защите подводится через два вспомогательных последовательно включенных контакта выключателей Q1 и Q2. Эти вспомогательные контакты при отключении любого выключателя (Q1 или Q2) автоматически разрывают цепь оперативного тока и выводят защиту из работы для предотвращения неправильного ее действия в следующих случаях:

- при КЗ на линии, например W1, и отключении выключателя Q1 раньше Q3 (в промежуток времени между отключения ми обоих выключателей линии W1 на подстанции 1 создадутся условия для отключения неповрежденной линии W2);

- в нормальном режиме работы при плановом отключении выключателей одной из линий защита превратится в максимальную токовую направленную защиту мгновенного действия и может неправильно отключить выключатель другой линии при внешнем КЗ.

Подчеркнем в связи со сказанным, что перед плановым отключением одной из параллельных линий (например, со стороны подстанции 2) предварительно следует отключить защиту накладками SX1 и SX2 на подстанции 1, так как при включенном положении выключателей на подстанции 1 защита на этой подстанции автоматически из работы не выводится и при внешнем КЗ отключит выключатель линии, находящейся под нагрузкой.

Когда одна из параллельных линий находится под нагрузкой, а другая опробуется напряжением (или включена под напряжение), накладки на защите должны находиться в положении "Отключение" - на линии, опробуемой напряжением, "Сигнал" - на линии, находящейся под нагрузкой. При таком положении накладок защита подействует на отключение опробуемой напряжением линии, если в момент подачи напряжения на ней возникнет КЗ.

Рис. 7.22. Распределение тока в схемах поперечных токовых направленных защит при КЗ:

а - во внешней сети; б - в зоне действия защиты; в - в зоне каскадного действия; КД - зона каскадного действия

Рис. 7.23. Срабатывание защиты при обрыве провода линии с односторонним КЗ на землюПри обслуживании защит необходимо проверять исправность цепей напряжения, подключенных к OHM, так как в случае их обрыва к зажимам OHM будет подведено искаженное по фазе и значению напряжение, вследствие чего он может неправильно сработать при КЗ. Если быстро восстановить нормальное питание OHM не удастся, защиту необходимо вывести из работы.

[ http://leg.co.ua/knigi/raznoe/obsluzhivanie-ustroystv-releynoy-zaschity-i-avtomatiki-6.html]

Тематики

EN

DE

- Querdifferentialschutz, m

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > поперечная дифференциальная защита

-

118 принцип комплементарности

принцип комплементарности

Положение науки транзитологии о том, что реформы разных областей экономики тесно связаны, взаимно дополняют друг друга (комплементарность означает взаимодополняемость). Более того, иногда одна реформа невозможна при осуществлении другой, или без сопровождения другой реформой дает не те результаты, на которые рассчитывали реформаторы. Например, либерализация ценообразования правительством Ельцина-Гайдара безусловно потребовала полного реформирования прежней системы материально-технического снабжения производства, реформы налогообложения (включая введение нового налога на добавленную стоимость), импортно-экспортной деятельности предприятий и многого другого. Собственно, такая комплексность и определила то, что получило название «шоковой терапии». Между тем, сторонники градуализма полагали, что принцип комплементарности – аргумент в пользу их требования проводить постсоциалистические реформы постепенно, последовательно: проведя частную реформу посмотреть, что получилось, затем делать следующий шаг с учетом этих результатов и так далее. Тут – очевидное противоречие: именно шоковая терапия, исходно предполагающая комплексный, многосторонний подход, полнее соблюдает принцип комплементарности, нежели градуалистская или эволюционная стратегия постсоциалистического перехода.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > принцип комплементарности

-

119 программная совместимость автоматизированных систем

программная совместимость автоматизированных систем

программная совместимость АС

Частная совместимость АС, характеризуемая возможностью работы программ одной системы в другой и обмена программами, необходимыми при взаимодействии АС.

[ ГОСТ 34.003-90]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > программная совместимость автоматизированных систем

-

120 продольная дифференциальная защита

продольная дифференциальная защита

Защита, действие и селективность которой зависят от сравнения величин (или фаз и величин) токов по концам защищаемой линии.

[ http://docs.cntd.ru/document/1200069370]

продольная дифференциальная защита

Защита, срабатывание и селективность которой зависят от сравнения амплитуд или амплитуд и фаз токов на концах защищаемого участка.

[Разработка типовых структурных схем микропроцессорных устройств РЗА на объектах ОАО "ФКС ЕЭС". Пояснительная записка. Новосибирск 2006 г.]

продольная дифференциальная защита линий

-

[Интент]EN

longitudinal differential protection

line differential protection (US)

protection the operation and selectivity of which depend on the comparison of magnitude or the phase and magnitude of the currents at the ends of the protected section

[ IEV ref 448-14-16]FR

protection différentielle longitudinale

protection dont le fonctionnement et la sélectivité dépendent de la comparaison des courants en amplitude, ou en phase et en amplitude, entre les extrémités de la section protégée

[ IEV ref 448-14-16]

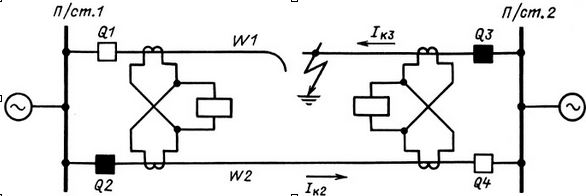

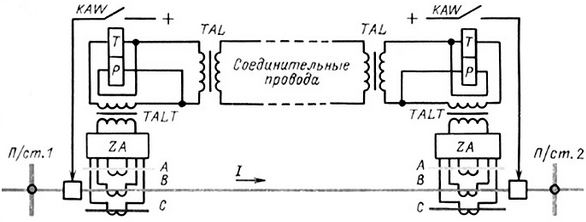

Продольная дифференциальная защита линийЗащита основана на принципе сравнения значений и фаз токов в начале и конце линии. Для сравнения вторичные обмотки трансформаторов тока с обеих сторон линии соединяются между собой проводами, как показано на рис. 7.17. По этим проводам постоянно циркулируют вторичные токи I 1 и I 2. Для выполнения дифференциальной защиты параллельно трансформаторам тока (дифференциально) включают измерительный орган тока ОТ.

Ток в обмотке этого органа всегда будет равен геометрической сумме токов, приходящих от обоих трансформаторов тока: I Р = I 1 + I 2 Если коэффициенты трансформации трансформаторов тока ТА1 и ТА2 одинаковы, то при нормальной работе, а также внешнем КЗ (точка K1 на рис. 7.17, а) вторичные токи равны по значению I 1 =I2 и направлены в ОТ встречно. Ток в обмотке ОТ I Р = I 1 + I 2 =0, и ОТ не приходит в действие. При КЗ в защищаемой зоне (точка К2 на рис. 7.17, б) вторичные токи в обмотке ОТ совпадут по фазе и, следовательно, будут суммироваться: I Р = I 1 + I 2. Если I Р >I сз, орган тока сработает и через выходной орган ВО подействует на отключение выключателей линии.

Таким образом, дифференциальная продольная защита с постоянно циркулирующими токами в обмотке органа тока реагирует на полный ток КЗ в защищаемой зоне (участок линии, заключенный между трансформаторами тока ТА1 и ТА2), обеспечивая при этом мгновенное отключение поврежденной линии.

Практическое использование схем дифференциальных защит потребовало внесения ряда конструктивных элементов, обусловленных особенностями работы этих защит на линиях энергосистем.

Во-первых, для отключения протяженных линий с двух сторон оказалось необходимым подключение по дифференциальной схеме двух органов тока: одного на подстанции 1, другого на подстанции 2 (рис. 7.18). Подключение двух органов тока привело к неравномерному распределению вторичных токов между ними (токи распределялись обратно пропорционально сопротивлениям цепей), появлению тока небаланса и понижению чувствительности защиты. Заметим также, что этот ток небаланса суммируется в ТО с током небаланса, вызванным несовпадением характеристик намагничивания и некоторой разницей в коэффициентах трансформации трансформаторов тока. Для отстройки от токов небаланса в защите были применены не простые дифференциальные реле, а дифференциальные реле тока с торможением KAW, обладающие большей чувствительностью.

Во-вторых, соединительные провода при их значительной длине обладают сопротивлением, во много раз превышающим допустимое для трансформаторов тока сопротивление нагрузки. Для понижения нагрузки были применены специальные трансформаторы тока с коэффициентом трансформации n, с помощью которых был уменьшен в п раз ток, циркулирующий по проводам, и тем самым снижена в n2 раз нагрузка от соединительных проводов (значение нагрузки пропорционально квадрату тока). В защите эту функцию выполняют промежуточные трансформаторы тока TALT и изолирующие TAL. В схеме защиты изолирующие трансформаторы TAL служат еще и для отделения соединительных проводов от цепей реле и защиты цепей реле от высокого напряжения, наводимого в соединительных проводах во время прохождения по линии тока КЗ.

Рис. 7.17. Принцип выполнения продольной дифференциальной защиты линии и прохождение тока в органе тока при внешнем КЗ (а) и при КЗ в защищаемой зоне (б)

Рис. 7.18. Принципиальная схема продольной дифференциальной защиты линии:

ZA - фильтр токов прямой и обратной последовательностей; TALT - промежуточный трансформатор тока; TAL - изолирующий трансформатор; KAW - дифференциальное реле с торможением; Р - рабочая и T - тормозная обмотки релеРаспространенные в электрических сетях продольные дифференциальные защиты типа ДЗЛ построены на изложенных выше принципах и содержат элементы, указанные на рис. 7.18. Высокая стоимость соединительных проводов во вторичных цепях ДЗЛ ограничивает область се применения линиями малой протяженности (10-15 км).

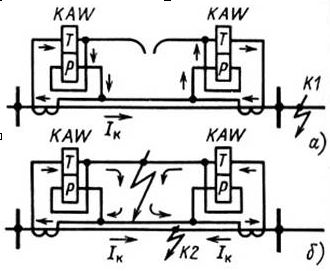

Контроль исправности соединительных проводов. В эксплуатации возможны повреждения соединительных проводов: обрывы, КЗ между ними, замыкания одного провода на землю.

При обрыве соединительного провода (рис. 7.19, а) ток в рабочей Р и тормозной Т обмотках становится одинаковым и защита может неправильно сработать при сквозном КЗ и даже при токе нагрузки (в зависимости от значения Ic з .

Замыкание между соединительными проводами (рис. 7.19, б) шунтирует собой рабочие обмотки реле, и тогда защита может отказать в работе при КЗ в защищаемой зоне.

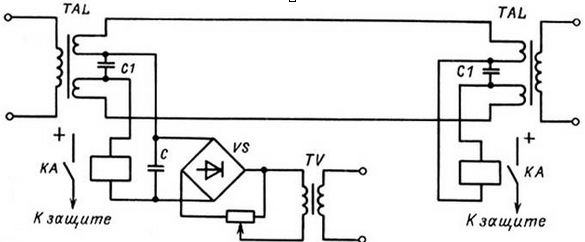

Для своевременного выявления повреждений исправность соединительных проводов контролируется специальным устройством (рис. 7.20). Контроль основан на том, что на рабочий переменный ток, циркулирующий в соединительных проводах при их исправном состоянии, накладывается выпрямленный постоянный ток, не оказывающий влияния на работу защиты. Две секции вторичной обмотки TAL соединены разделительным конденсатором С1, представляющим собой большое сопротивление для постоянного тока и малое для переменного. Благодаря конденсаторам С1 в обоих комплектах защит создается последовательная цепь циркуляции выпрямленного тока по соединительным проводам и обмоткам минимальных быстродействующих реле тока контроля КА. Выпрямленное напряжение подводится к соединительным проводам только на одной подстанции, где устройство контроля имеет выпрямитель VS, получающий в свою очередь питание от трансформатора напряжения TV рабочей системы шин. Подключение устройства контроля к той или другой системе шин осуществляется вспомогательными контактами шинных разъединителей или. реле-повторителями шинных разъединителей защищаемой линии.

Замыкающие контакты КЛ контролируют цепи выходных органов защиты.

При обрыве соединительных проводов постоянный ток исчезает, и реле контроля КА снимает оперативный ток с защит на обеих подстанциях, и подастся сигнал о повреждении. При замыкании соединительных проводов между собой подается сигнал о выводе защиты из действия, но только с одной стороны - со стороны подстанции, где нет выпрямителя.

Рис. 7.19. Прохождение тока в обмотках реле KAW при обрыве (а) и замыкании между собой соединительных проводов (б):

К1 - точка сквозного КЗ; К2 - точка КЗ в защищаемой зоне

В устройстве контроля имеется приспособление для периодических измерений сопротивления изоляции соединительных проводов относительно земли. Оно подаст сигнал при снижении сопротивления изоляции любого из соединительных проводов ниже 15-20 кОм.

Если соединительные провода исправны, ток контроля, проходящий по ним, не превышает 5-6 мА при напряжении 80 В. Эти значения должны периодически проверяться оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по эксплуатации защиты.

Оперативному персоналу следует помнить, что перед допуском к любого рода работам на соединительных проводах необходимо отключать с обеих сторон продольную дифференциальную защиту, устройство контроля соединительных проводов и пуск от защиты устройства резервирования при отказе выключателей УРОВ.

После окончания работ на соединительных проводах следует проверить их исправность. Для этого включается устройство контроля на подстанции, где оно не имеет выпрямителя, при этом должен появиться сигнал неисправности. Затем устройство контроля включают на другой подстанции (на соединительные провода подают выпрямленное напряжение) и проверяют, нет ли сигнала о повреждении. Защиту и цепь пуска УРОВ от защиты вводят в работу при исправных соединительных проводах.[ http://leg.co.ua/knigi/raznoe/obsluzhivanie-ustroystv-releynoy-zaschity-i-avtomatiki-5.html]

Тематики

Синонимы

EN

DE

- Längsdifferentialschutz, m

FR

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > продольная дифференциальная защита

См. также в других словарях:

система или район управления, непосредственно связанные (или в значительной степени зависящие от поведения) другой системы или района управления — — [В.А.Семенов. Англо русский словарь по релейной защите] Тематики релейная защита EN adjacent system (control area) … Справочник технического переводчика

система, в которой неисправные элементы заменяются снятыми с другой системы — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN cannibalized system … Справочник технического переводчика

СИСТЕМЫ — 54. СИСТЕМЫ совокупность элементов, предназначенных для выполнения заданных функций. Источник: ПНАЭ Г 05 035 94: Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно и радиационно опасн … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации