-

1 показатели (в экономических исследованиях)

activities4000 полезных слов и выражений > показатели (в экономических исследованиях)

-

2 показатели

1) General subject: activities (в экономических исследованиях), data, vital signs (обычно включают в себя частоту сердечных сокращений, частоту дыхания, артериальное давление, температуру тела, сатурацию кислорода. В большинстве случаев измеряются средним медперсоналом и заносятся в специальные бланки), reading, showing, variables2) Zoology: performance (о животных. В широком смысле — любые показатели, будь то продуктивность, результаты выступлений и т. д.)3) Medicine: indices4) Military: operations security indicators, performance, performances5) Agriculture: reading pl6) Mathematics: figures7) Railway term: pertinent data8) Economy: sub-aggregates9) Accounting: term10) Diplomatic term: activity (в экономических исследованиях)11) Oil: performance (технологических процессов; режимов), weight indices12) Astronautics: metrics13) Business: readings14) Drilling: efficiency15) American English: results [as in medical or medical test-results]16) Makarov: signatures17) SAP.fin. key figures18) oil&gas: economic figures -

3 теория оптимального функционирования социалистической экономики

теория оптимального функционирования социалистической экономики

Теоретическое обоснование системы оптимального функционирования экономики (СОФЭ), которая на протяжении ряда лет разрабатывалась советскими экономистами-математиками в качестве возможного варианта будущего социально-экономического механизма страны. Оценивая ее, следует учитывать, что работы в этом направлении велись в условиях, когда в экономической науке господствовали догматические представления, сформированные под влиянием культа личности Сталина и поддерживавшие сталинистскую модель социализма, сложившуюся в стране. Неудивительно, что идеи СОФЭ подвергались жестокой критике со стороны ряда центральных изданий, партийных и хозяйственных руководителей. Сторонников СОФЭ обвиняли в «антимарксизме» за творческий подход к марксовой теории трудовой стоимости, которая догматиками была низведена до обоснования полностью опорочившей себя концепции планового затратного ценообразования, за стремление к учету ограниченности ресурсов при принятии экономических решений (что было давно уже азбучной истиной на Западе), за требование стоимостной оценки считавшихся «бесплатными» природных ресурсов и развития «горизонтальных» товарно-денежных (т.е.фактически рыночных) взаимоотношений между предприятиями и т.д. Между тем, в течение 70-х - 80-х гг. экономико-математические исследования в стране велись под влиянием концепции СОФЭ, которая сыграла выдающуюся роль в их развитии. Как видно из названия теории, особое значение в ее разработке придавалось принципу оптимальности. Он требует последовательно учитывать объективные цели общества и реальные средства их достижения всегда, когда приходится принимать любое экономическое решение, на любом уровне управления народным хозяйством. Поэтому режим оптимального функционирования народного хозяйства рассматривался представителями этого направления как такой, при котором достигается наилучшее (оптимальное) использование всех ресурсов общества (природных, трудовых, производственных и т.д.) для достижения объективных целей этого общества. Многие основные положения теории СОФЭ, которые с порога подвергались критике, постепенно принимались и становились общепринятыми. Это способствовало очень быстрому — по историческим меркам — восприятию и распространению идей современной экономической мысли в России после начала кардинальных рыночных реформ. Анализ социально-экономических аспектов СОФЭ показал неправомерность прямого отождествления оптимизационных категорий с, казалось бы, соответствующими им явлениями экономической действительности (оптимальных оценок продукции — с ценами, действующими в хозяйственной практике, оценок трудовых ресурсов — со ставками заработной платы, оценок воспроизводимых капитальных ресурсов — с платой за фонды, оценок природных ресурсов — с рентными платежами). Дело в том, что подобные хозяйственные категории по необходимости выполняют не только функции соизмерения затрат и результатов, но и несут социальные нагрузки, а также, что важнее, являются исторически преходящими, т.е. могут появляться, исчезать или изменять свою роль в процессе развития производственных отношений. В рамках теории СОФЭ сложилась концепция программно-целевого планирования и управления. Особое внимание уделялось (и, по-видимому, эта тенденция вообще будет усиливаться в экономических исследованиях) статистическому (или вероятностному) подходу к изучению экономических явлений. В известном смысле итоги многолетних исследований в этой области подвело получившее широкий общественный резонанс десятитомное издание — серия коллективных монографий «Вопросы оптимального планирования и управления экономикой», выпущенная ЦЭМИ и издательством «Наука» в 1983-1986 гг. В ней были сформулированы и направления дальнейших исследований, нерешенные задачи. В разработку теории СОФЭ внесли большой вклад советские экономисты и математики — лауреаты Ленинской премии академики Л.В.Канторович и В.С.Немчинов и профессор В.В.Новожилов, а также академики А.Г.Аганбегян, А.Г.Гранберг, Н.Я.Петраков, Н.П.Федоренко, С.С.Шаталин, доктора наук В.А.Волконский, В.Ф.Пугачев, Ю.В.Сухотин и многие другие. К сказанному надо добавить, что Л.В.Канторович — пока единственный из отечественных экономистов — был удостоен Нобелевской премии по экономике.Нельзя не признать, впрочем, что переход к рыночной экономике, подтвердив практическую значимость одних положений теории СОФЭ, отрицает другие, имевшие целью усовершенствование отжившей системы централизованного планирования. Тем не менее, она занимает достойное место в истории отечественной экономической мысли.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > теория оптимального функционирования социалистической экономики

-

4 econometrics

эконометрика; эконометрия (направление буржуазной экономической науки, выразившееся в применении математики в экономических исследованиях на базе буржуазной экономической теории)эконометрика (наука, изучающая конкретные количественные закономерности и взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и математико-статистических методов и моделей)Англо-русский словарь промышленной и научной лексики > econometrics

-

5 показатели

( в экономических исследованиях) activity -

6 показатели

-

7 показатель

муж.1) index мн. ч. indices; showing экон.; figure; gauge; мн. ч. показатели activities ( в экономических исследованиях)2) матем. exponent, index -

8 показатели

в экономических исследованиях) activities, showing -

9 атомистическая экономика

атомистическая экономика

Экономика, в которой действует большое число независимых фирм, каждая небольших размеров, то есть ни одна из них не способна влиять на цены, складывающиеся в результате конкуренции на данном рынке. Такой рынок считается совершенным. Понятие А.э. используется в экономических исследованиях рыночной экономики лишь как некая теоретическая возможность, но отмечаются и исторические примеры, когда такая экономика (и соответственно, «чистая, атомистическая конкуренция») существовала в действительности. Например, США в начале XIX века, как считается, имели более или менее атомизированную экономику (пока не началось крупномасштабное производство и не стали образовываться большие фирмы и концерны). И именно этим часто объясняют стремительный экономический рост бывшей колонии, быстро догнавшей и обогнавшей в своем развитии «старую Европу».

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > атомистическая экономика

-

10 качество

- quality

- en

- 1

качество

Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Примечания

1 При заключении контракта или в регламентированной окружающей среде, например, в области безопасности ядерных установок, потребности четко устанавливаются, тогда как в других условиях предполагаемые потребности должны быть выявлены и определены.

2 Во многих случаях потребности могут меняться со временем; это предполагает проведение периодического анализа требований к качеству.

3 Обычно потребности переводятся в характеристики на основе установленных критериев [смотри требования к качеству]. Потребности могут включать, например, такие аспекты как эксплуатационные характеристики, функциональная пригодность, надежность (готовность, безотказность, ремонтопригодность), безопасность, окружающая среда [смотри требования общества], экономические и эстетические требования.

4 Для выражения превосходной степени в сравнительном или в количественном смысле при проведении технических оценок термин «качество» не используется изолированно. Чтобы выразить эти значения, должно применяться качественное прилагательное. Например, могут использоваться следующие термины:

a) «относительное качество», когда объекты классифицируются в зависимости от их степени превосходства или в сравнительном смысле [не путать с градацией (классом, сортом)];

b) «уровень качества» в количественном смысле (применяется при статическом приемочном контроле) и «мера качества», когда проводятся точные технические оценки.

5 Достижение удовлетворительного качества включает все стадии петли качества как единое целое. Вклад в качество этих различных стадий иногда идентифицируется отдельно с целью их выделения, например, качество, обусловленное потребностями, качество обусловленное проектированием продукции, качество обусловленное соответствием.

6 В некоторых справочных источниках качество обозначается как «пригодность для использования» или «соответствие цели», или «удовлетворение нужд потребителя, или «соответствие требованиям». Все это представляет собой только некоторые стороны качества, определенного выше.

[ИСО 8402-94]

качество

Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

Примечания

1. Термин "качество" может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или превосходное.

2. Термин "присущий", являющийся противоположным термину "присвоенный", означает имеющийся в чем-то, особенно если это относится к постоянным характеристикам.

[ ГОСТ Р ИСО 9000-2008]

качество

Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

Примечание

Сравнительная степень удовлетворенности субъекта установленной и воплощенной градацией объекта.

[ ГОСТ Р 52104-2003]

качество

Совокупность свойств и характеристик продукта, которые влияют на его способность удовлетворять заявленные потребности.

[МУ 64-01-001-2002]

качество

Совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности

[ИСО 8402]

[Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.]

качество

Способность продукта, услуги, или процесса предоставлять ожидаемую потребителем ценность. Например, качество компонента может считаться высоким, если его работа оправдывает ожидания и обеспечивает требуемую надежность. Качество процесса требует наличия способности отслеживать результативность и эффективность, а также улучшать их в случае необходимости. См. тж. система менеджмента качества.

[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]

качество

Совокупность свойств объекта, обусловливающих его способность удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением. (Иногда понятию К. придается более узкое, частное значение — тогда этот термин однозначен термину «свойство». Мы не касаемся здесь также его значения как философской категории). Одной из общих характеристик К. экономической системы, наряду с удовлетворительностью, неудовлетворительностью и т.д., является оптимальность. На шкалах W и U (см. схему к статье Экономическая система) они соответствуют разным участкам (точкам). Соответственно, оптимальность как оценка есть лишь одна из возможных характеристик качества принимаемых решений, состояния системы или ее поведения. Частными характеристиками К. экономической системы, ее свойствами являются эффективность, продуктивность, устойчивость, лабильность (способность к быстрым изменениям структуры) и др. Описательная наука должна, очевидно, с равным вниманием рассматривать все виды К. состояния и поведения анализируемой экономической системы. Иное дело — практические задачи, научное обоснование наилучших решений, например — экономической политики государства: практические нужды требуют анализа экономики прежде всего с позиций оптимума, оптимальности. Наука должна подсказывать возможности именно оптимальных решений, для чего прежде всего необходимо понять, что есть оптимальное функционирование экономической системы, как оно может осуществляться. Так что повышенное внимание к понятию «оптимальность», сделавшее его центральным понятием экономико-математических исследований, объясняется, прежде всего, практическими потребностями. Последнее время в теории исследования операций и в теории фирмы получает признание понятие «сатисфакции«, т.е. удовлетворения результатом (соответственно, в данном случае речь идет не об оптимуме, а об удовлетворительном результате, который «не хуже» некоторого заданного уровня); на микроэкономическом уровне в экономических исследованиях получило применение также понятие так называемого рационального поведения (то есть рациональности, а не обязательно оптимальности решений и действий). В более широком смысле рациональность становится одной из важных характеристик качества экономической системы, пожалуй, наиболее адекватно учитывающей такие ее свойства как сложность, неопределенность и т.п. Объективно существует и должно существовать различие между лучшим или не лучшим Качеством экономической системы, а следовательно, между лучшей или не лучшей реализацией цели экономической деятельности, что может зависеть от реальных возможностей, от воздействия управляющих факторов, и конечно, от представления общества о том, какова, собственно, эта цель. См. также Критерий оптимальности. Качество жизни (quality of life, QOL) – понятие, отражающее существенно более широкий круг факторов, влияющих на благосостояние людей, чем известное понятие уровня жизни, которое в основном опирается на доходы населения. Наряду с уровнем доходов и материальной обеспеченности, при оценке качества жизни учитывается также состояние экологии (окружающей среды), физическое и нравственное здоровье людей, уровень образования, возможности для отдыха и развлечений, мобильность населения и коммуникации, а также социально-политическая обстановка в обществе. Полезное Руководство для измерения качества жизни людей содержит доклад „OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being”. Наряду с другими показателями он использует индикатор, именуемый «субъективное благосостояние» („subjective well-being“), включающий оценку различных аспектов жизни, эмоциональное состояние и душевное самочувствие человека (что выявляется с помощью социологических опросов). Внимание общества к качеству жизни особенно усилилось в конце периода индустриализации, и в настоящее время является одной из важных черт исторического процесса формирования постиндустриальной экономики.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]EN

quality

The ability of a product, service or process to provide the intended value. For example, a hardware component can be considered to be of high quality if it performs as expected and delivers the required reliability. Process quality also requires an ability to monitor effectiveness and efficiency, and to improve them if necessary. See also quality management system.

[Словарь терминов ITIL версия 1.0, 29 июля 2011 г.]Тематики

- информационные технологии в целом

- ресурсосбережение, обращение с отходами

- системы менеджмента качества

- управл. качеством и обеспеч. качества

- экономика

EN

3.1.1 качество (quality): Степень соответствия совокупности присущих характеристик (3.5.1) требованиям (3.1.2).

Примечания

1 Термин «качество» может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или превосходное.

2 Термин «присущий» являющийся противоположным термину «присвоенный», означает имеющийся в чем-то, особенно если это относится к постоянным характеристикам.

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2008: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь оригинал документа

3.1.1 качество (en quality; fr qualité): Степень соответствия совокупности присущих характеристик (3.5.1) требованиям (3.1.2).

Примечания*

1 Термин «качество» может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или отличное.

2 Термин «присущий» в отличие от термина «присвоенный» означает имеющийся в чем-то. Прежде всего это относится к постоянным характеристикам.

__________

* Примечания приведены в редакции, отличной от ИСО 9000.

(Измененная редакция. Изм. № 1).

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2001: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь оригинал документа

2.32 качество (quality): Степень, в которой набор неотъемлемых характеристик соответствует требованиям (2.40).

[ИСО 9000:2005]

Примечание - Существует четкое различие между качеством продукта [питьевой водой (2.11) или очищенными сточными водами (2.51)] и качеством услуги (2.44). Настоящий стандарт не содержит спецификаций по качеству продукта.

Источник: ГОСТ Р ИСО 24511-2009: Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента коммунальных предприятий и оценке услуг удаления сточных вод оригинал документа

2.32 качество (quality): Степень, в которой набор неотъемлемых характеристик соответствует требованиям (2.40).

[ИСО 9000:2005]

Примечание - Существует четкое различие между качеством продукта [питьевой водой (2.11) или очищенными сточными водами (2.51)] и качеством услуги (2.44). Настоящий стандарт не содержит спецификаций по качеству продукта.

Источник: ГОСТ Р ИСО 24512-2009: Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента систем питьевого водоснабжения и оценке услуг питьевого водоснабжения оригинал документа

2.32 качество (quality): Степень, в которой набор неотъемлемых характеристик соответствует требованиям (2.40).

[ИСО 9000:2005]

Примечание - Существует четкое различие между качеством продукта [питьевой водой (2.11) или очищенными сточными водами (2.51)] и качеством услуги (2.44). Настоящий стандарт не содержит спецификаций по качеству продукта.

Источник: ГОСТ Р ИСО 24510-2009: Деятельность, связанная с услугами питьевого водоснабжения и удаления сточных вод. Руководящие указания по оценке и улучшению услуги, оказываемой потребителям оригинал документа

3.46 качество (quality): Совокупность характеристик объекта, которые придают ему способность удовлетворить установленные и реализуемые требования.

[ИСО 8402, пункт 2.1]

Источник: ГОСТ Р МЭК 61513-2011: Атомные станции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Общие требования оригинал документа

3.1.1 качество (quality): Степень соответствия совокупности присущих характеристик (3.5. требованиям (3.1.2).

Примечания

1 Термин «качество» может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или превосходное.

2 Термин «присущий», являющийся противоположным термину «присвоенный», означает имеющийся в чем-то, особенно если это относится к постоянным характеристикам.

Источник: ГОСТ ISO 9000-2011: Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

1.1.2 качество 1)

Совокупность свойств и признаков продукции или услуги, которые влияют на их способность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности

Источник: ГОСТ Р 50779.11-2000: Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения оригинал документа

3.1.21 качество (quality): Степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Примечания

1 Термин «качество» может применяться с такими прилагательными, как плохое, хорошее или отличное.

2 Термин «присущий» в отличие от термина «присвоенный» означает «имеющийся в чем-то». Прежде всего это относится к постоянным характеристикам.

[ИСО 9000:2000, определение 3.1.1]

Источник: ГОСТ Р ИСО 21247-2007: Статистические методы. Комбинированные системы нуль-приемки и процедуры управления процессом при выборочном контроле продукции оригинал документа

3.2.1 качество (quality): Степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям.

Источник: ГОСТ Р 54147-2010: Стратегический и инновационный менеджмент. Термины и определения оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > качество

-

11 нормальное распределение

нормальное распределение

гауссово распределение

—

[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999]

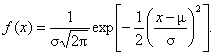

нормальное распределение

Распределение вероятностей случайной величины X, возникающее обычно, когда X представляет собой сумму большого числа независимых случайных величин, каждая из которых играет в образовании всей суммы незначительную роль. Н.р. унимодально (см. Мода), описывается колоколообразной (симметричной) кривой; его средняя (математическое ожидание) совпадает с модой (рис. H.6). Н.р. чрезвычайно широко используется в математической статистике. В частности, в моделях регрессии ошибка принимается распределенной по этому закону. Предпосылка Н.р. учитывается и в большинстве критериев статистической проверки гипотез. Между тем, в экономике Н.р. во многих случаях неприменимо: например, вряд ли можно себе представить его в модели ценообразования, тогда в нее вошли бы также отрицательные цены. К тому же выборки в экономических исследованиях часто слишком малы.(см. Неполная выборка). Рис. Н.6 Нормальное распределение. Представлены два нормальных распределения с разными дисперсиями.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электротехника, основные понятия

Синонимы

EN

3.15 нормальное распределение (normal distribution): Распределение вероятностей непрерывной случайной величины X, плотность распределения которой для -∞ < х < +∞ принимает действительное значение

Источник: ГОСТ Р ИСО 12491-2011: Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества оригинал документа

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > нормальное распределение

-

12 разностные уравнения

разностные уравнения

—

[ http://www.iks-media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324]

разностные уравнения

Уравнения, содержащие конечные разности искомой функции. (Конечная разность определяется как соотношение, связывающее дискретный набор значений функции y = f(x), соответствующих дискретной последовательности аргументов х1, x2,…, xn). В экономических исследованиях значения величин часто берутся в определенные дискретные моменты времени. Например, о выполнении плана судят по показателям на конец планируемого периода. Поэтому вместо скорости изменения какой-либо величины df/dt приходится брать среднюю скорость за определенный конечный интервал времени ?f/?t. Если выбрать масштаб времени так, что длина рассматриваемого периода равна единице, то скорость изменения величины можно представить как разность y = y(t+1) — y(t), которую часто называют первой разностью. При этом различают правую и левую разности, в частности, y = y(t) — y(t — 1) — левая, а приведенная выше — правая. Можно определить вторую разность: ?(?y) = ?y(t + 1) — ?y(t) = y(t + 2) — 2y(t + 1) + y(t) и разности высших порядков ? n. Теперь можно определить Р.у. как уравнение, связывающее между собой конечные разности в выбранной точке: f [y(t), ? y(t),..., ?n y(t)] = 0. Р.у. всегда можно рассматривать как соотношение, связывающее значения функции в ряде соседних точек y(t), y(t+1), …, y(t+n). При этом разность между последним и первым моментами времени называется порядком уравнения. При численном решении дифференциальных уравнений их часто заменяют разностными. Это возможно, если решение Р.у. стремится к решению соответствующего дифференциального уравнения, когда интервал Dt стремится к нулю. При исследовании функций многих переменных, по аналогии с частными производными (см. Производная), вводятся также частные разности.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- экономика

- электросвязь, основные понятия

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > разностные уравнения

-

13 регрессионный анализ

регрессионный анализ

Метод оценки, использующий регрессионный способ по измеренным значениям, например, для сортировки по классам.

[Система неразрушающего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля. Термины и определения (справочное пособие). Москва 2003 г.]

регрессионный анализ

Раздел математической статистики, объединяющий практические методы исследования регрессионной зависимости (см. Регрессия) между величинами по данным статистических наблюдений. Итальянский статистик Р.Бенини, как считается, был первым, кто с практической пользой применил в экономике метод множественной регрессии. (1907) Он удачно оценил функцию спроса на кофе в Италии как функцию цен на кофе с одной стороны и на сахар — с другой. История знает, однако, немало ложных выводов, показывающих, что без глубокого анализа доверять обнаруженным регрессионным зависимостям бывает рискованно. Метод Р.а. состоит в выводе уравнения регрессии (включая оценку его параметров), с помощью которого находится средняя величина случайной переменной, если величина другой (или других в случае множественной или многофакторной регрессии) известна. (В отличие от этого корреляционный анализ применяется для нахождения и выражения тесноты связи между случайными величинами)[1]. Практически речь идет о том, чтобы, анализируя множество точек на графике (т.е. множество статистических данных), найти линию, по возможности точно отражающую заключенную в этом множестве закономерность, тенденцию — линию регрессии. Для этого требуется наилучшим образом оценить параметры уравнения. Существует ряд математико-статистических приемов, позволяющих решить эту задачу. В случаях, когда искомая закономерность может быть принята за линейную, наиболее эффективен метод наименьших квадратов. Р.а. применяется в различного рода экономических исследованиях (производственные функции, анализ эластичности спроса от цены и др.), особенно при анализе хозяйственной деятельности предприятий (для определения влияния отдельных факторов на результаты) и во многих других областях экономической науки и хозяйственной практики. Пример: средняя себестоимость поковок в кузнечных цехах московских заводов, по статистическим исследованиям, описывалась уравнением регрессии: Y = 72,8 + 0,605x1 + 0,082x2 + + 0,834x3, где x1 — заработная плата на 1 т поковок; x2 — удельная металлоемкость, x3 — удельные цеховые расходы. Это уравнение означает, что лишний расход одного рубля заработной платы приведет (в среднем в большой массе наблюдений) к повышению себестоимости тонны поковок на 0,605 руб. Соответственно рассчитывается и влияние двух остальных факторов. [1] Впрочем, распространена также более широкая трактовка Р.а., охватывающая и то, что здесь названо корреляционным анализом. И, наконец, ряд авторов считают Р.а. частью теории корреляции как общей теории взаимоотношений между случайными величинами.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

- виды (методы) и технология неразр. контроля

- экономика

EN

3.3 регрессионный анализ en regression analysis

Набор процедур, связанных с оцениванием моделей fr analyse de régression

зависимости отклика от предсказывающих переменных

Источник: Р 50.1.040-2002: Статистические методы. Планирование экспериментов. Термины и определения

3.3 регрессионный анализ en regression analysis

Набор процедур, связанных с оцениванием моделей fr analyse de régression

зависимости отклика от предсказывающих переменных

Источник: 50.1.040-2002: Статистические методы. Планирование экспериментов. Термины и определения

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > регрессионный анализ

-

14 экономико-математические исследования в бывш. СССР и России

экономико-математические исследования в бывш. СССР и России

(исторический очерк) Э.-м.и. — направление научных исследований, которые ведутся на стыке экономики, математики и кибернетики и имеют основной целью повышение экономической эффективности общественного производства с помощью математического анализа экономических процессов и явлений и основанных на нем методов принятия оптимальных (шире — рациональных) плановых и иных управленческих решений. Они затрагивают также общую проблематику оптимального распределения ресурсов безотносительно к характеру социально-экономического строя. Развитие Э.-м.и. в бывш. СССР надо рассматривать как этап противоречивого процесса развития отечественной экономической науки и часть общего процесса развития мировой экономической науки, в настоящее время во многом практически математизированной. Первым достижением в развитии Э.-м.и. явилась разработка советскими учеными межотраслевого баланса производства и распределения продукции в народном хозяйстве страны за 1923/24 хозяйственный год. В основу методологии их исследования были положены модели воспроизводства К.Маркса, а также модели В.К.Дмитриева. Эта работа нашла международное признание и предвосхитила развитие американским экономистом русского происхождения В.В.Леонтьевым его прославленного метода «затраты-выпуск».. (Впоследствии, после длительного перерыва, вызванного тем, что Сталин потребовал прекратить межотраслевые исследования, они стали широко применяться и в нашей стране под названием метода межотраслевого баланса.) Примерно в это же время советский экономист Г.А.Фельдман представил в Комиссию по составлению первого пятилетнего плана доклад «К теории темпов народного дохода», в котором предложил ряд моделей анализа и планирования синтетических показателей развития экономики. Этим самым были заложены основы теории экономического роста. Другой выдающийся ученый Н.К.Кондратьев разработал теорию долговременных экономических циклов, нашедшую мировое признание. Однако в начале тридцатых годов Э.м.и. в СССР были практически свернуты, а Фельдман, Кондратьев и сотни других советских экономистов были репрессированы, погибли в застенках Гулага. Продолжались лишь единичные, разрозненные исследования. В одном из них, работе Л.В.Канторовича «Математические методы организации и планирования производства» (1939 г.) были впервые изложены принципы новой отрасли математики, которая позднее получила название линейного программирования, а если смотреть шире, то этим были заложены основы фундаментальной для экономики теории оптимального распределения ресурсов. Л.В.Канторович четко сформулировал понятие экономического оптимума и ввел в науку оптимальные, объективно обусловленные оценки — средство решения и анализа оптимизационных задач. Одновременно советский экономист В.В.Новожилов пришел к аналогичным выводам относительно распределения ресурсов. Он выработал понятие оптимального плана народного хозяйства, как такого плана, который требует для заданного объема продукции наименьшей суммы трудовых затрат, и ввел понятия, позволяющие находить этот минимум: в частности, понятие «дифференциальных затрат народного хозяйства по данному продукту», близкое по смыслу к оптимальным оценкам Л.В.Канторовича. Большой вклад в разработку экономико-математических методов внес академик В.С.Немчинов: он создал ряд новых моделей МОБ, в том числе модель экономического района; очень велики его заслуги в области организационного оформления и развития экономико-математического направления советской науки. Он основал первую в стране экономико-математическую лабораторию, впоследствии на ее базе и на базе нескольких других коллективов был создан Центральный экономико-математический институт АН СССР, ныне ЦЭМИ РАН (см.ниже).. В 1965 г. академикам Л.В.Канторовичу, В.С.Немчинову и проф. В.В.Новожилову за научную разработку метода линейного программирования и экономических моделей была присуждена Ленинская премия. В 1975 г. Л.В.Канторович был также удостоен Нобелевской премии по экономике. В 50 — 60-x гг. развернулась широкая работа по составлению отчетных, а затем и плановых МОБ народного хозяйства СССР и отдельных республик. За цикл исследований по разработке методов анализа и планирования межотраслевых связей и отраслевой структуры народного хозяйства, построению плановых и отчетных МОБ академику А.Н.Ефимову (руководитель работы), Э.Ф.Баранову, Л.Я.Берри, Э.Б.Ершову, Ф.Н.Клоцвогу, В.В.Коссову, Л.Е.Минцу, С.С.Шаталину, М.Р.Эйдельману в 1968 г. была присуждена Государственная премия СССР. Развитие Э.-м.и., накопление опыта решения экономико-математических задач, выработка новых теоретических положений и переосмысление многих старых положений экономической науки, вызванное ее соединением с математикой и кибернетикой, позволили в начале 60-х гг. академику Н.П.Федоренко выступить с идеей о необходимости теоретической разработки и поэтапной реализации единой системы оптимального функционирования социалистической экономики (СОФЭ). Стало ясно, что внедрение математических методов в экономические исследования должно приводить и приводит к совершенствованию всей системы экономических знаний, обеспечивает дальнейшую систематизацию, уточнение и развитие основных понятий и категорий науки, усиливает ее действенность, т.е. прежде всего ее влияние на рост эффективности народного хозяйства. С 60-х годов расширилось число научных учреждений, ведущих Э.-м.и., в частности, были созданы Центральный экономико-математический институт АН СССР, Институт экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, развернулась подготовка кадров экономистов-математиков и специалистов по экономической кибернетике в МГУ, НГУ, МИНХ им. Плеханова и других вузах страны. Исследования охватили теоретическую разработку проблем оптимального функционирования экономики, системного анализа, а также такие прикладные области как отраслевое перспективное планирование, материально-техническое снабжение, создание математических методов и моделей для автоматизированных систем управления предприятиями и отраслями. На первых этапах возрождения Э.-м.и. в СССР усилия в области моделирования концентрировались на построении макромоделей, отражающих функционирование народного хозяйства страны в целом, а также ряда частных моделей и на развитии соответствующего математического аппарата. Такие попытки имели немалое методологическое значение и способствовали углублению понимания общих вопросов экономико-математического моделироdания (в том числе таких, как адекватность моделей, границы их познавательных возможностей и т.д.). Но скоро стала очевидна ограниченность такого подхода. Концепция СОФЭ стимулировала развитие иного подхода — системного моделирования экономических процессов, были расширены методологические поиски экономических рычагов воздействия на экономику: оптимального ценообразования, платы за использование природных и трудовых ресурсов и т.д. На этой основе начались параллельные разработки ряда систем моделей, из которых наиболее известны многоуровневая система среднесрочного прогнозирования (рук. Б.Н.Михалевский), система моделей для расчетов по определению общих пропорций развития народного хозяйства и согласованию отраслевых и территориальных разрезов плана — СМОТР (рук. Э.Ф.Баранов), система многоступенчатой оптимизации экономики (рук. В.Ф.Пугачев), межотраслевая межрайонная модель (рук. А.Г.Гранберг). Существенно углубилось понимание народнохозяйственного оптимума, роли и места экономических стимулов в его достижении. Наряду с распространенной ранее скалярной оптимизацией в исследованиях стала более активно применяться многокритериальная, лучше учитывающая многосложность условий и обстоятельств решения плановой задачи. Более того, стало меняться общее отношение к оптимизации как универсальному принципу: вместе с ней (но не вместо нее, как иногда можно прочитать) начали разрабатываться методы принятия рациональных (не обязательно оптимальных в строгом смысле этого слова) решений, теория компромисса и неантагонистических игр (Ю.Б.Гермейер) и другие методы, учитывающие не только технико-экономические, но и человеческие факторы: интересы участников процессов принятия и реализации решений. В начале 70-х гг. экономисты-математики провели широкие исследования в области применения программно-целевых методов в планировании и управлении народным хозяйством. Они приняли также активное участие в разработке методики регулярного (раз в пять лет) составления Комплексной программы научно-технического прогресса на очередное двадцатилетие. Впервые в работе такого масштаба при определении общих пропорций развития народного хозяйства на перспективу и решении некоторых частных задач был использован аппарат экономико-математических методов. Началось широкое внедрение программно-целевого метода в практику народнохозяйственного планирования. Были продолжены работы по созданию АСПР — автоматизированной системы плановых расчетов Госплана СССР и Госпланов союзных республик, и в 1977 г. введена в действие ее первая очередь, а в 1985 г. — вторая очередь. Выявились и немалые трудности непосредственного внедрения оптимизационных принципов в практику хозяйствования. В условиях, когда предприятия, объединения, отраслевые министерства были заинтересованы не столько в выявлении производственных резервов, сколько в их сокрытии, чтобы избежать получения напряженных плановых заданий, учитывающих эти резервы, оптимизация не могла найти повсеместную поддержку: ее смысл как раз в выявлении резервов. Поэтому работа по созданию АСУ не всегда давала должные результаты: усилия затрачивались на учет, анализ, расчеты по заработной плате, но не на оптимизацию, т.е. повышение эффективности производства (оптимизационные задачи в большинстве АСУ занимали лишь 2 — 3% общего объема решаемых задач). В результате эффективность производства не росла, а штаты управления увеличивались: создавались отделы АСУ, вычислительные центры. Эти обстоятельства способствовали некоторому спаду экономико-математических исследований к началу 80-х гг. Большой удар по экономико-математическому направлению был нанесен в 1983 г., когда бывший тогда секретарем ЦК КПСС К.У.Черненко обрушился с явно несправедливой и предвзятой критикой на ЦЭМИ АН СССР, после чего институт жестоко пострадал: подвергся реорганизации, был разделен надвое, потом еще раз надвое, из него ушел ряд ведущих ученых. Тем не менее, прошедшие годы ознаменовались серьезными научными и практическими достижениями экономико-математического крыла советской экономической науки. В ряде аспектов, прежде всего теоретических — оно заняло передовые позиции в мировой науке. Например, в области математической экономики и эконометрии (не говоря уже об открытиях Л.В.Канторовича) широко известны советские исследования процессов оптимального экономического роста (В.Л.Макаров, С.М.Мовшович, А.М.Рубинов и др.), ряд моделей экономического равновесия; сделанная еще в 1976 г. В.М.Полтеровичем попытка синтеза теории равновесия и теории экономического роста; работы отечественных ученых в области теории игр, теории группового (социального) выбора и многие другие. В каком-то смысле опережая время, экономисты-математики еще в 70-е гг. приступили к моделированию и изучению таких явлений, приобретших острую актуальность в период перестройки, как «самоусиление дефицита», экономика двух рынков — с фиксированными и гибкими ценами, функционирование экономики в условиях неравновесия. Активно развивается математический аппарат, в частности, такие его разделы, как линейное и нелинейное программирование (Е.Г.Гольштейн), дискретное программирование (А.А.Фридман), теория оптимального управления (Л.С.Понтрягин и его школа), методы прикладного математико-статистического анализа (С.А.Айвазян). За последние годы развернулось широкое использование имитационных методов, являющихся характерной чертой современного этапа развития экономико-математических методов. Хотя сама по себе идея машинной имитации зародилась существенно раньше, ее практическая реализация оказалась возможной именно теперь, когда появились электронные вычислительные машины новых поколений, обеспечивающие прямой диалог человека с машиной. Наконец, новым направлением прикладной работы, синтезирующим достижения в области экономико-математического моделирования и информатики, стала разработка и реализация концепции АРМ (автоматизированного рабочего места плановика и экономиста), а также концепции стендового экспериментирования над экономическими системами (В.Л.Макаров). Начинается (во всяком случае должна начинаться) переориентация Э.-м.и. на изучение путей формирования и эффективного функционирования рынка (особенно переходного процесса — это самостоятельная тема). Тут может быть использован богатый арсенал экономико-математических методов, накопленный не только в нашей стране, но и в странах с развитой рыночной экономикой.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > экономико-математические исследования в бывш. СССР и России

-

15 выборочные методы

выборочные методы

Методы математической статистики, при которых статистические свойства совокупности каких-либо объектов (генеральной совокупности) изучаются на основе исследования свойств лишь части этой совокупности — объектов, отобранных беспристрастно случайным образом или по правилам, в конечном счете также сводящимся к случайному отбору (см. Выборка). Необходимость прибегать к таким методам объясняется либо невозможностью, либо экономической невыгодностью исследования всей генеральной совокупности. (Невозможно, например, определить среднюю долговечность электрических лампочек сплошным обследованием — для этого пришлось бы пережечь все лампы). Способ отбора объектов, решающее условие качества выводов из любого выборочного исследования, во многом определяется особенностями предмета исследования. Среди изучаемых характеристик чаще всего фигурируют доля объектов с тем или иным признаком в совокупности или средняя величина признака (а также некоторые другие характеристики). При первом подходе задача состоит в выяснении, обладает ли отобранный объект тем или иным свойством или характеристикой (например, при выборочной отбраковке важно установить, является ли данное изделие годным или браком); при втором — речь идет о количественном определении переменной, т.е. измерении некоторой характеристики отобранных объектов (например, об измерении среднего веса отливок определенного типа). Главной проблемой в любом В.м. является то, насколько уверенно можно по свойствам отобранных объектов судить о действительных свойствах генеральной совокупности. Поэтому всякое такое суждение неизбежно имеет вероятностный характер, и задача сводится к тому, чтобы степень вероятности правильного суждения (точности статистических оценок) была возможно большей. Разумеется, увеличение размера выборки при прочих равных условиях дает большую уверенность, но поскольку нужна возможно меньшая выборка, в математической статистике вырабатываются способы, которые либо обеспечивают повышение точности оценок при фиксированном размере выборки, либо позволяют уменьшить размер выборки, требуемой для получения заданной точности. В экономике В.м. используются как в наблюдении экономических явлений, так и в экономическом эксперименте, как в научных исследованиях, так и непосредственно в производстве (характерным примером здесь является выборочный контроль качества изделий). Особенно широко их применение в демографических, социологических исследованиях. Например, в практике аудита или оценки бизнеса – В.М. — процесс или процедура проверки не всех, а некоторой части изучаемых объектов, на основе которой можно сделать выводы обо всей совокупности таких объектов. Целесообразность применения В.м. определяется объемом работ по аудиту или оценке (если он очень велик) и возможностью получения достаточно надежных результатов при меньших затратах на его проведение.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > выборочные методы

-

16 математическая статистика

математическая статистика

Раздел математики, посвященный методам и правилам обработки и анализа статистических данных (т.е. сведений о числе объектов, обладающих определенными признаками, в какой-либо более или менее обширной совокупности). Сами методы и правила строятся безотносительно к тому, какие статистические данные обрабатываются (физические, экономические и др.), однако обращение с ними требует обязательного понимания сущности явления, изучаемого с помощью этих правил. К экономике М.с. применима по той причине, что экономические данные всегда представляют собой статистические сведения, т.е. сведения об однородных совокупностях объектов и явлений. Такими однородными совокупностями могут быть выпускаемые промышленностью изделия, персонал промышленности, данные о прибылях предприятий и т.д. В настоящее время существуют разные определения сущности М.с., и не следует удивляться, если вы увидите в одной книге, вопреки сказанному выше, утверждение, что М.с. — это «наука о принятии решений в условиях неопределенности», а в другой — что это «наука, объясняющая данные статистических наблюдений при помощи вероятностных моделей». Некоторые авторы считают, что она — раздел теории вероятностей, а другие, — что она лишь связана с этой теорией, представляя собой отдельную от нее науку. Наконец, распространено расширенное понимание предмета М.с. как охватывающей не только вероятностные аспекты, но и так называемую прикладную статистику («анализ данных«), включающую и объекты не обязательно вероятностной природы. В общем случае, анализ статистических данных методами М.с. позволяет сделать два вывода: либо вынести искомое суждение о характере и свойствах этих данных или взаимосвязей между ними, либо доказать, что собранных данных недостаточно для такого суждения. Причем выводы могут делаться не из сплошного рассмотрения всей совокупности данных, а из ее выборки, как правило, случайной (последнее означает, что каждая единица, включенная в выборку, могла быть с равными шансами, т.е. с равной вероятностью заменена любой другой). Центральное понятие М.с. — случайная величина — всякая наблюдаемая величина, изменяющаяся при повторениях общего комплекса условий, в которых она возникает. Если сам по себе набор, перечень значений этой величины неудобен для их изучения (поскольку их много), М.с. дает возможность получить необходимые сведения о случайной величине с существенно меньшим количеством чисел. Это объясняется тем, что статистические данные подчиняются таким законам распределения (или приводятся к ним порою искусственными приемами), которые характеризуются всего лишь несколькими параметрами, т.е. характеристиками. Зная их, можно получить столь же полное представление о значениях случайной величины, какое дается их подробным перечислением в очень длинной таблице. (Характеристиками распределения являются среднее, медиана, мода и т.д.). Если изучаются взаимосвязи между значениями разных случайных величин, то необходимые сведения для этого дают коэффициенты корреляции между ними. Когда совокупность анализируется по одному признаку, имеем дело с так называемой одномерной статистикой, когда же рассматривается несколько признаков — с многомерным статистическим анализом. М.с. охватывает широкий круг одномерных и многомерных методов и правил обработки статистических данных: от простых приемов статистического описания (выведение средней, а также степени и характера разброса исследуемых признаков вокруг нее, группировка данных по классам и сопоставление их характеристик и т.д.), правил отбора фактов при выборочном их рассмотрении до сложных методов исследования зависимостей между случайными величинами. Среди последних: выявление связей между случайнами величинами — корреляционный анализ, оценка величины случайной переменной, если величина другой или других известна — регрессионный анализ, выявление наиболее важных скрытых факторов, влияющих на изучаемые величины, — факторный анализ, определение степени влияния отдельных неколичественных факторов на общие результаты их действия (например, в научном эксперименте) — дисперсионный анализ. Перечисленные области составляют основные дисциплины, входящие в М.с. К ним примыкают также быстро развивающиеся упоминавшиеся выше методы «анализа данных», не основанные на традиционной для М.с. предпосылке вероятностной природы обрабатываемых данных. Для экономических исследований большое значение имеет также анализ стохастических процессов, в том числе «марковских процессов«. Задачи М.с. в экономике можно разделить на пять основных типов: а) оценка статистических данных; б) сравнение этих данных с каким-то стандартом и между собой (оно применяется при эксперименте или, например, в контроле качества на предприятиях); в) исследование связей между статистическими данными и их группами. Эти три типа позволяют вынести суждение описательного характера об изучаемых явлениях, подверженных по каким-то причинам искажающим случайным воздействиям. Следующий, четвертый тип задач связан с нахождением наилучшего варианта измерения изучаемых данных. И наконец, пятый тип задач связан с проблемами предвидения и развития, здесь важное место занимают задачи анализа временных рядов. Для экономики особенно ценно то, что М.с. позволяет на основании анализа течения событий в прошлом, т. е. изучения выбранных на определенные даты сведений о характерных чертах системы, предсказать (см. Прогнозирование) вероятное развитие изучаемого явления в будущем (если не изменятся существенно внешние или внутренние условия). В управлении хозяйственными и производственными процессами применяются различные математико-статистические методы. На них основаны многие методы исследования операций, в том числе — методы теории массового обслуживания, позволяющие наиболее эффективно организовывать ряд процессов производства и обслуживания населения, теории расписаний, предназначенной для выработки оптимальной последовательности производственных, транспортных и других операций, теории решений, теории управления запасами, а также теории планирования эксперимента и выборочного контроля качества продукции, сетевые методы планирования и управления. В эконометрических исследованиях на основе математико-статистической обработки данных строятся экономико-математические (экономико-статистические) модели экономических процессов, производятся экономические и технико-экономические прогнозы. Широкое распространение математико-статистических методов в общественном производстве, а также в других областях социально-экономической жизни общества (здравоохранение, экология, естественные науки) опирается на развитие электронно-вычислительной техники. Для решения типовых задач математико-статистической обработки данных созданы и применяются многочисленные стандартные прикладные компьютерные программы и системы.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > математическая статистика

-

17 методология расчета показателей

методология расчета показателей

методика расчета показателей

Конкретный, расписанный до, казалось бы, незначительных деталей способ расчета экономических ( и не только экономических) показателей, используемых в аналитических исследованиях, статистических публикациях, в средствах массовой информации и т.д. Обычно призначная часть показателя или его идентификатор (см. статью Показатель (в экономике)) не вмещает все эти подробности, что может приводить и на практике приводит к огромному разнобою в экономической и исторической литературе. Например, известны десятки, если не сотни оценок темпов экономического роста, динамики объемов промышленного и сельскохозяйственного производства, уровня жизни в Советском Союзе. Казалось бы, все они оперируют одними и теми же величинами: темп роста валовой продукции в процентах, производство тракторов в штуках, урожай пшеницы в тоннах, реальные доходы на душу населения в рублях и т.п. Но различия порой составляют не доли процента, что можно еще было бы понять, а разы. Все это объясняется разной методологией, применяемой разными авторами. Когда основным показателем объема производства считалась валовая продукция, было достаточно разделить, скажем, горнодобывающий комбинат на рудник и обогатительную фабрику, и объем производства резко увеличивался (показатели валовой продукции двух предприятий складывались). Можно было включить в графу «тракторы», скажем, маломощный садовый культиватор, и количество тракторов в штуках увеличивалось на порядок. Урожай зерновых можно измерять как «видовой» (то, что зреет на полях), и «амбарный» — получатся очень разные цифры. И так далее… История знает случаи, когда методологией злоупотребляют намеренно, главным образом, в пропагандистских целях. Например, советская статистика завышала темпы роста экономики и уровня жизни населения на протяжении десятилетий, манипулируя неизвестными обществу деталями методологии расчета статистических показателей. См. также Временной ряд, Показатели (в экономике)

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

Синонимы

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > методология расчета показателей

-

18 предельный анализ

предельный анализ

Применение дифференциального исчисления в экономической науке. В экономике широко используются средние величины: средняя себестоимость продукции, средняя производительность труда и т.д. Это полезный инструмент экономического анализа. Но часто, например, при планировании развития производства, возникает такая задача: требуется узнать, на какую величину вырастет результат, если будут увеличены затраты и, наоборот, насколько уменьшится результат, если затраты сократятся. Средние величины ответа на такой вопрос не дадут. Здесь речь идет о приростах переменных величин. В подобных задачах нужно найти предел соотношения приростов, или, как говорят, предельный эффект. Следовательно, здесь применимы понятия дифференциального исчисления — производная в случае зависимости переменной от одного аргумента и частная производная, если мы имеем дело с переменной, которая зависит от нескольких аргументов. Дифференциальное исчисление в форме П.а. применяется в экономике, в частности, при решении задач оптимального программирования, а также в моделях теории экономического роста и др. На выводах П.а. основаны ряд важнейших положений современной экономической науки — например, необходимость равенства предельной нормы замещения конкурирующих благ, производственных факторов и т.п. для получения максимального результата. Надо учесть, однако, что экономика не всегда позволяет использовать предельные величины в силу неделимости многих объектов экономических расчетов. Кроме того, применению предельных величин препятствует прерывность (дискретность) экономических показателей во времени: в большинстве случаев в практическом моделировании приходится пользоваться годовыми (реже месячными и т.д.) показателями. Но все же нередко, особенно в теоретических исследованиях, когда оказывается возможным отвлечься от дискретности, П.а. служит полезным инструментом экономической науки.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > предельный анализ

-

19 экономическая кибернетика

экономическая кибернетика

Приложение общих законов кибернетики к изучению экономических явлений и управлению экономическими процессами. Э.к. — основа автоматизации управления, научно-теоретическая база разработки автоматизированных систем управления и обработки информации. При этом она исходит из того, что управление есть процесс переработки информации; принятое решение — новая информация, которой руководствуются все те, кого это решение касается. Строго говоря, Э.к. не следовало бы считать отдельной наукой. Это комплекс различных дисциплин. Может быть, правильнее говорить о применении элементов межотраслевой науки — кибернетики в одной отрасли: в экономико-математических исследованиях. Опыт убеждает, что такое применение позволяет углублять понимание сложных экономических взаимосвязей. В Э.к. включают системный анализ, теорию экономической информации, теорию управляющих систем в экономике. Нередко сюда же относят теорию экономико-математического моделирования, эконометрию и другие области. В таких случаях термин «Э.к.» понимается расширительно, как экономико-математические методы в целом.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > экономическая кибернетика

-

20 время в экономической системе

время в экономической системе

Фактор времени — компонент любой динамической экономико-математической модели. В учете фактора времени особое значение имеют соизмерение затрат и результатов, относящихся к разным периодам (см. Дисконтирование), лаги запаздывания эффектов по отношению к воздействиям, вызвавшим эти эффекты. Основная единица времени в экономических расчетах — год, но бывают модели с квартальным, месячным, суточным шагом. Это относится главным образом к моделям, которые предназначены для решения практических задач, их называют моделями с «дискретным (прерывным) временем». В теоретических же исследованиях часто используются модели с «непрерывным временем» (их переменные изменяются непрерывно, без «скачков» от года к году или деления на другие периоды). Впрочем, нередко и практические задачи решаются «в непрерывном времени». При этом недостающие значения, соответствующие моментам времени между известными моментами (например, началом и концом года), находят с помощью интерполирования. Математический аппарат для решения задач с дискретным и непрерывным временем различен. Для описания процессов развития в первом случае применяются разностные уравнения, во втором случае — дифференциальные уравнения. Обозначения. В дискретном анализе последовательные интервалы времени принято обозначать буквами t или q, например, t = 1, 2, …, n. Соответствующие значения переменных модели — подстрочными (или надстрочными) индексами; например, капиталовложения в году t обозначим Kt, в предшествующем году — Kt-1, в последующем Kt+1, и т.д. Функцией времени называется функция, которая отображает изменение экономического показателя (см. Переменная модели) в зависимости от времени — как аргумента. Следовательно, (в случае непрерывного анализа) скорость изменения показателя равна производной по времени, например, где V(c - скорость изменения себестоимости продукции c; t — время. См. также Временное предпочтение, Временной ряд, Долгосрочный период, Краткосрочный период, Лаг.

[ http://slovar-lopatnikov.ru/]Тематики

EN

Русско-английский словарь нормативно-технической терминологии > время в экономической системе

- 1

- 2

См. также в других словарях:

МЕТОД, МАТЕМАТИЧЕСКИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ — метод количественного анализа экономических явлений и процессов, используемый для планирования экономики и управления производством. Математические методы применяются для построения и качественного анализа сложных макромоделей развития экономики… … Большой экономический словарь

МР 2.6.1.0066-12: Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты пациента в рентгенологических исследованиях общего назначения — Терминология МР 2.6.1.0066 12: Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты пациента в рентгенологических исследованиях общего назначения: 75 % й квантиль (75 % й процентиль или верхний квартиль) значение… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Немчинов, Василий Сергеевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Немчинов. Василий Сергеевич Немчинов Дата рождения: 2 января (14 января) 1894(1894 01 14) Место рождения … Википедия

Василий Немчинов — Василий Сергеевич Немчинов Дата рождения: 2 января 1894 Место рождения: с. Грабово, Пензенской губ. Дата смерти: 5 ноября 1964 Место смерти: Москва, СССР Научная сфера: экономика … Википедия

Василий Сергеевич Немчинов — Дата рождения: 2 января 1894 Место рождения: с. Грабово, Пензенской губ. Дата смерти: 5 ноября 1964 Место смерти: Москва, СССР Научная сфера: экономика … Википедия

Немчинов, Василий — Василий Сергеевич Немчинов Дата рождения: 2 января 1894 Место рождения: с. Грабово, Пензенской губ. Дата смерти: 5 ноября 1964 Место смерти: Москва, СССР Научная сфера: экономика … Википедия

Немчинов В. — Василий Сергеевич Немчинов Дата рождения: 2 января 1894 Место рождения: с. Грабово, Пензенской губ. Дата смерти: 5 ноября 1964 Место смерти: Москва, СССР Научная сфера: экономика … Википедия

Немчинов В. С. — Василий Сергеевич Немчинов Дата рождения: 2 января 1894 Место рождения: с. Грабово, Пензенской губ. Дата смерти: 5 ноября 1964 Место смерти: Москва, СССР Научная сфера: экономика … Википедия

Немчинов Василий Сергеевич — Василий Сергеевич Немчинов Дата рождения: 2 января 1894 Место рождения: с. Грабово, Пензенской губ. Дата смерти: 5 ноября 1964 Место смерти: Москва, СССР Научная сфера: экономика … Википедия

Эконометрика как наука — Эконометрика наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… … Википедия

Экономическая статистика — Эконометрика наука, изучающая конкретные количественные и качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математических и статистических методов и моделей. Определение предмета эконометрики было дано в уставе… … Википедия